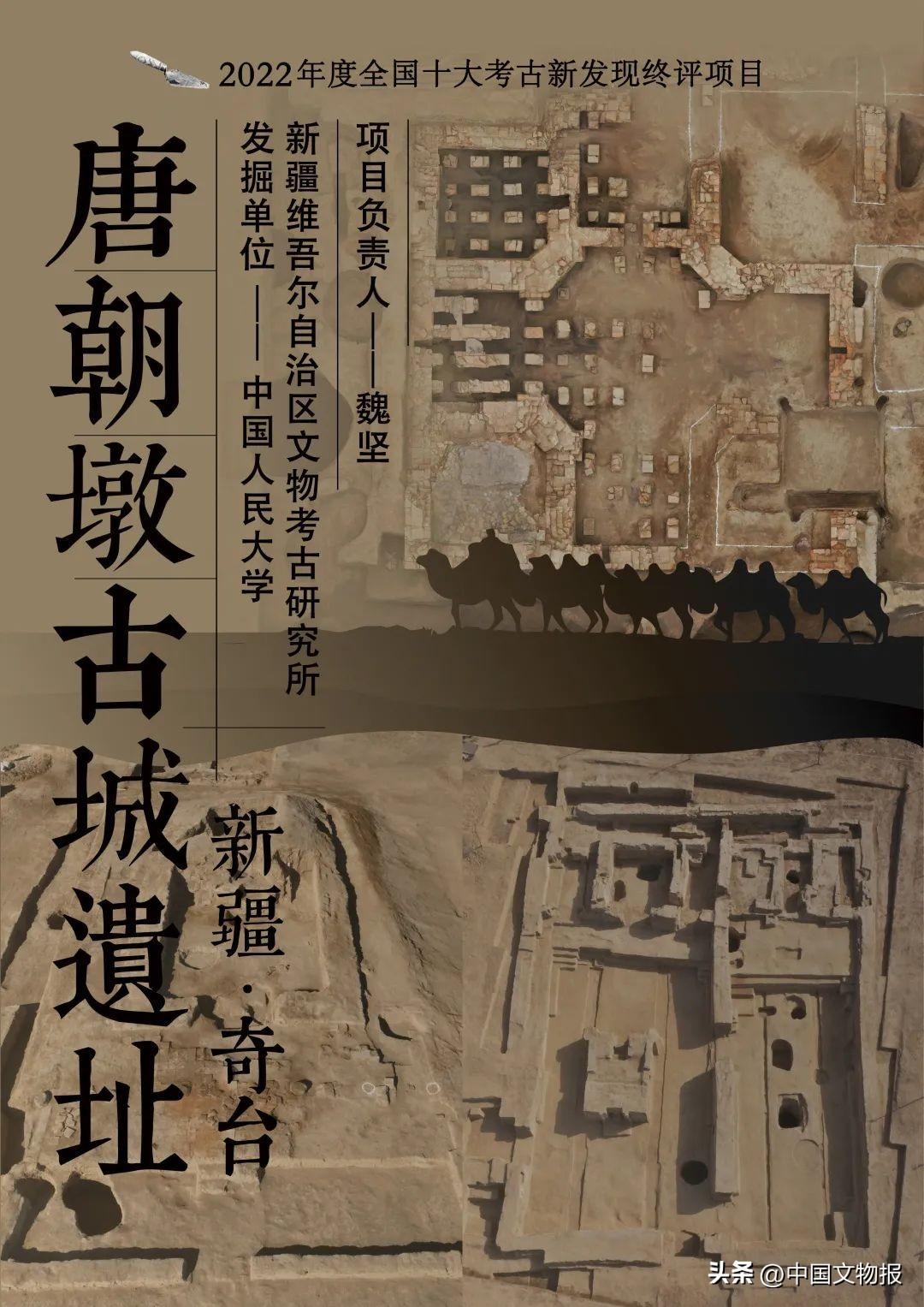

十大考古终评项目 | 水与火之歌——新疆奇台唐朝墩古城遗址

#2022十大考古#

发掘单位

中国人民大学

新疆维吾尔自治区文物考古研究所

项目负责人

魏坚

唐朝墩古城遗址位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州奇台县县城东北,地处天山东段博格达山和古尔班通古特沙漠之间的绿洲廊道中部,是丝绸之路新北道东端一处重要的军政建置和交通枢纽,2013年被公布为第七批全国重点文物保护单位。

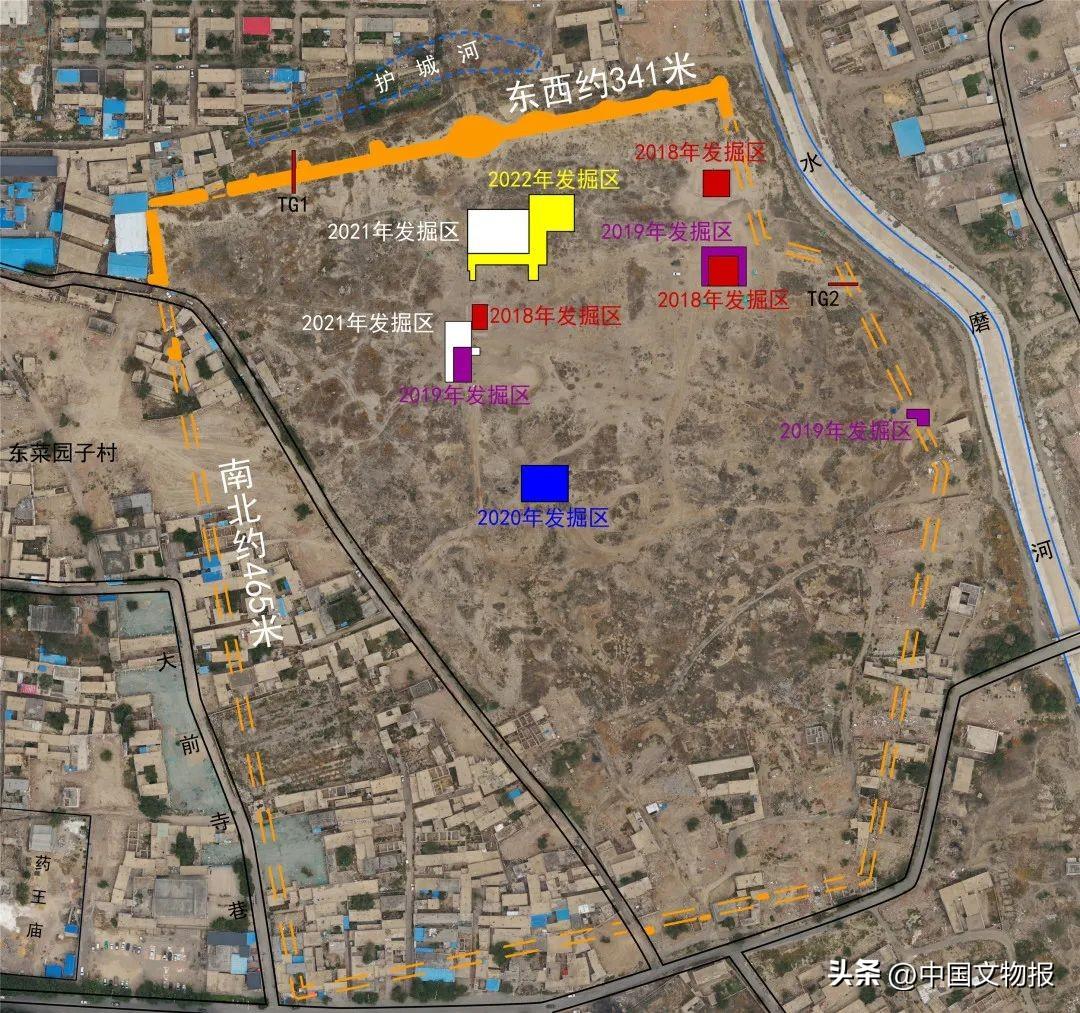

自2018年至2022年,经国家文物局批准,中国人民大学与新疆维吾尔自治区文物考古研究所合作,连续5年围绕唐朝墩古城遗址开展了主动性考古发掘,发掘面积共3762平方米(图1)。

图1 唐朝墩古城遗址平面及发掘区示意图

图1 唐朝墩古城遗址平面及发掘区示意图

项目系“考古中国——新疆汉唐西域军政建置体系考古”子课题,负责人为中国人民大学魏坚教授,执行领队为中国人民大学任冠博士。经过5年的工作,在基本厘清城址布局结构和年代序列的基础上,清理出带有围墙的院落、同时期共存的佛寺和景教(东方叙利亚基督教)寺院、罗马风格的浴场等不同类别的遗迹,出土了种类丰富、风格独特、内涵多元的遗物,取得了一系列重要的考古发掘成果。

一、基本厘清了城址的形制结构和建置沿革。城址整体东西宽约341米,南北长约465米,西、南、北三面城墙呈直线修筑,东墙沿水磨河岸台地自然地势修筑,占地面积约16万平方米。在城址东墙中部清理城门址1处,为斜坡单门道结构。根据城内建筑和街道布局判断,城内存在南北向中轴线,佛寺、景教寺院等主要建筑均选址于轴线之上。唐朝墩古城为唐代庭州蒲类县县治,始建于贞观十四年(公元640年),延续于高昌回鹘时期和西辽,废弃于元末,是唐朝中央政府在天山北麓构建的军政体系中的重要一环,见证了唐朝政府对于西域的经营开发,也见证了当地多民族大一统格局形成和发展历程。

二、发现并清理一处唐代院落遗址F6(图2),该院落采用减地法构筑,四周为下挖形成生土围墙,内部主要包括南北2间主室和多间隔间,出土了较多具有明显唐代风格的遗物。

图2 唐代院落遗址F6正视图

图2 唐代院落遗址F6正视图

发掘中自上而下清理出元代、西辽、高昌回鹘和唐代地层堆积,出土了丰富的遗物标本和动植物遗存(图3、4),为梳理天山北麓唐代到元代陶器演变序列、还原历史时期自然环境状况提供了充足的资料。

图3 唐朝墩古城遗址出土器物组合

图3 唐朝墩古城遗址出土器物组合

图4 唐朝墩古城遗址出土开元通宝

图4 唐朝墩古城遗址出土开元通宝

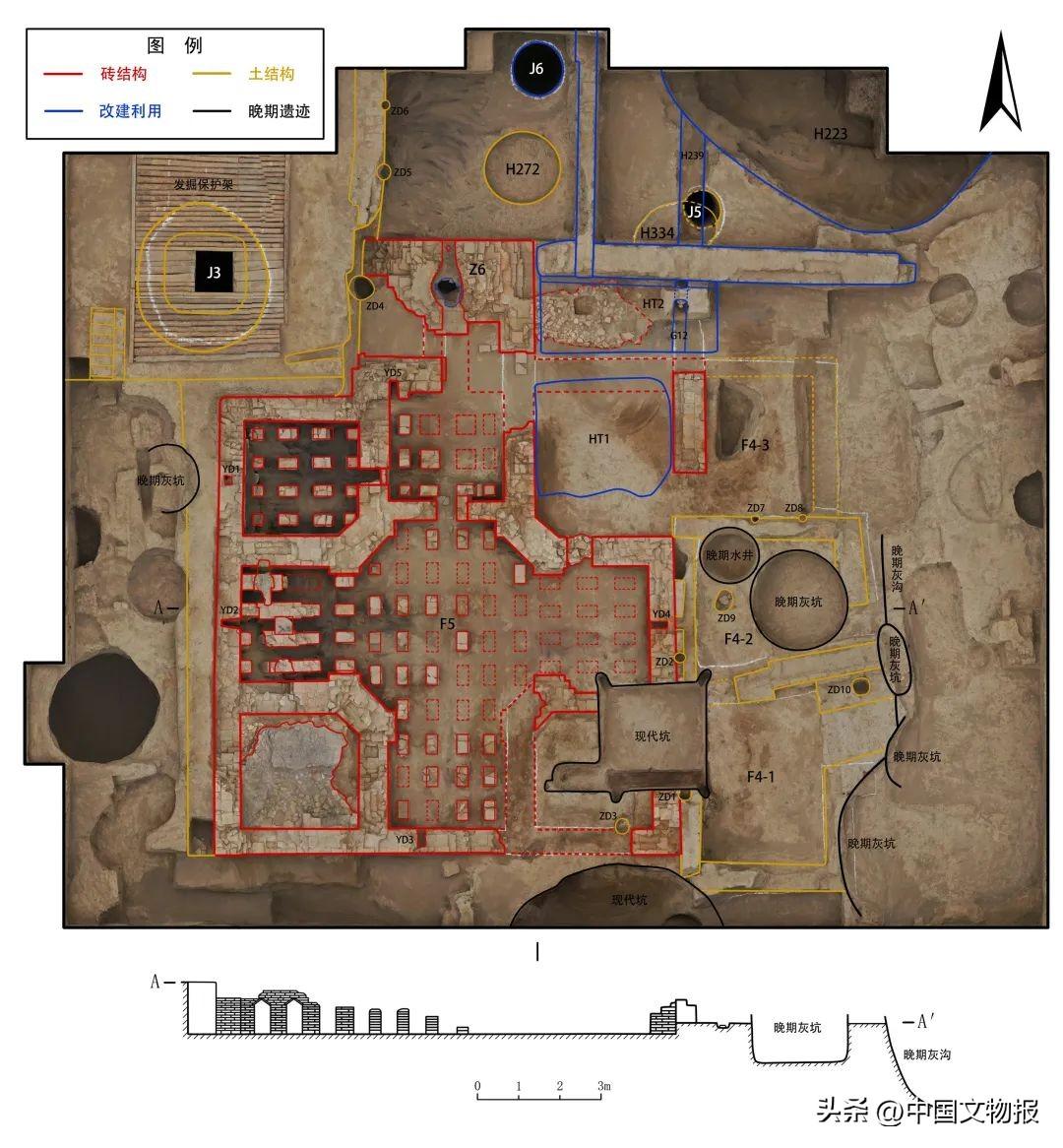

三、在城址东北部发现并清理一处公共浴场遗址,整体结构由砖砌主体建筑(F5)、东侧土坯建筑(F4)和周边灶址、水井等遗迹构成(图5、6)。

图5 浴场遗址平、剖面示意图

图5 浴场遗址平、剖面示意图

图6 浴场遗址内部结构东南-西北

图6 浴场遗址内部结构东南-西北

主体建筑包括上下两层空间,下层位于建筑地表之下,为烟道和供热的基础空间(图7),上层位于建筑地表之上,为浴场使用的活动空间。

图7 浴场遗址西侧支撑柱结构

图7 浴场遗址西侧支撑柱结构

浴场遗址营建于高昌回鹘时期,元代曾被改建沿用。遗址在形制布局、建筑技艺等方面具有浓郁的罗马风格,而出土的各类遗物、装饰彩绘等又具有明显的中原和本地特征,反映了东西方建筑传统和技术在丝绸之路上的交融与创新。

四、确认城址中心夯土台基为一处佛寺遗址,整体坐西朝东,平面呈长方形,沿东西向轴线对称布局,包括围墙、回廊、塔基地宫、佛殿、前庭和前院等6部分(图8)。

图8 佛寺遗址平面示意图

图8 佛寺遗址平面示意图

根据夯土层位和构筑方式判断,佛寺始建年代与古城一致,后沿用至高昌回鹘时期,至元末与古城同时废弃。佛寺遗址的建筑结构和出土遗存反映出中原文化和犍陀罗文化在丝绸之路上的交流与融合(图9)。

图9 佛寺遗址出土遗物及壁画

图9 佛寺遗址出土遗物及壁画

同时,佛寺遗址也是贯穿古城始终的一处高规格建筑,反映出佛教信仰在唐朝墩古城历史进程中的重要地位。

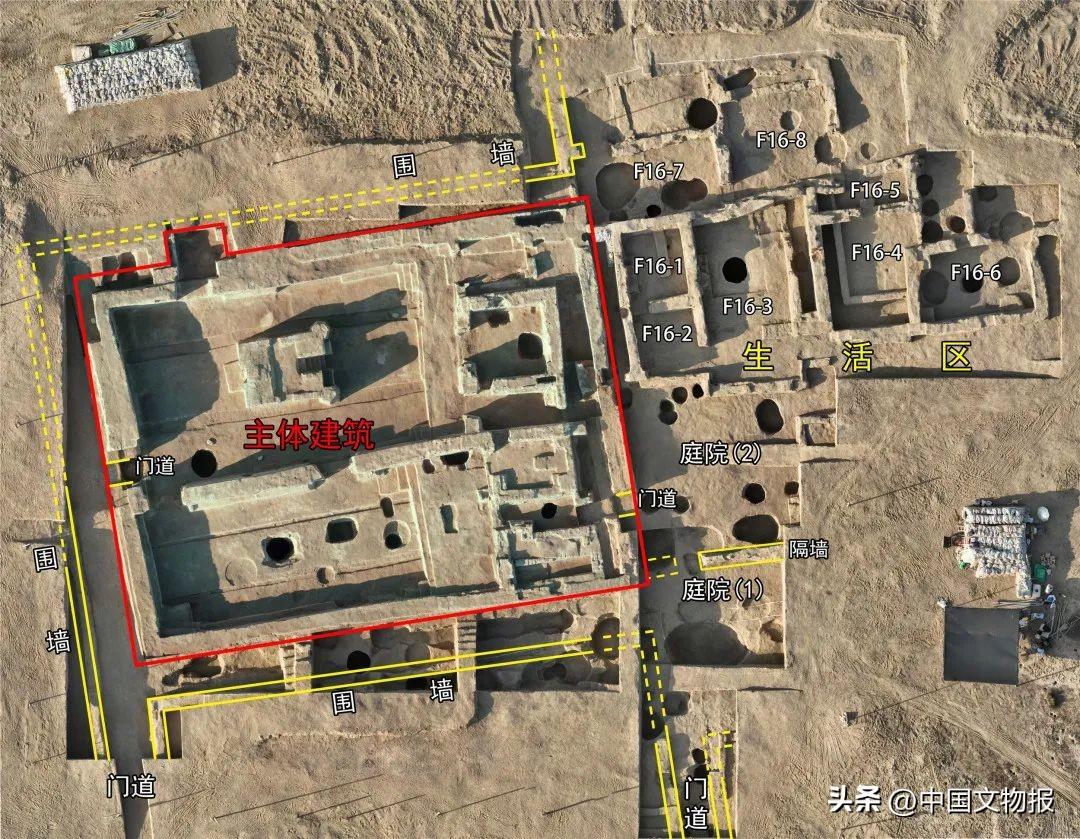

五、在城址北部中央发现并清理出1处景教寺院遗址,西侧为主体建筑,东侧为生活区,外围建有围墙,整体面积超过2000平方米(图10)。

图10 景教寺院遗址布局示意图

图10 景教寺院遗址布局示意图

主体建筑坐东朝西,包括南北两组,由中殿(图11、12)、祭台、若干房间、后廊等部分构成。

图11 景教寺院北组中殿高台建筑 (东—西)

图11 景教寺院北组中殿高台建筑 (东—西)

图12 景教寺院北组中殿高台建筑 (西南—东北)

图12 景教寺院北组中殿高台建筑 (西南—东北)

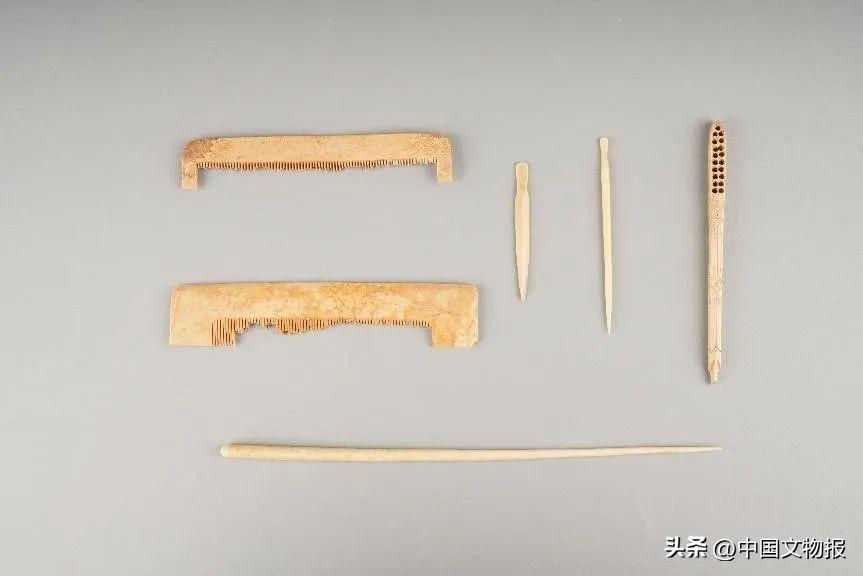

寺院始建于唐代,高昌回鹘时期历经扩建、修缮、毁坏和重建过程,至元末与古城同时废弃。发掘中出土了生活用具、生产工具、饰品、宗教物品等不同种类的遗物(图13、14),为全方位的考察景教寺院的社会生活和所蕴含的历史图景提供了丰富的实物资料。

图13 景教寺院出土遗物组合

图13 景教寺院出土遗物组合

图14 景教寺院出土骨器组合

图14 景教寺院出土骨器组合

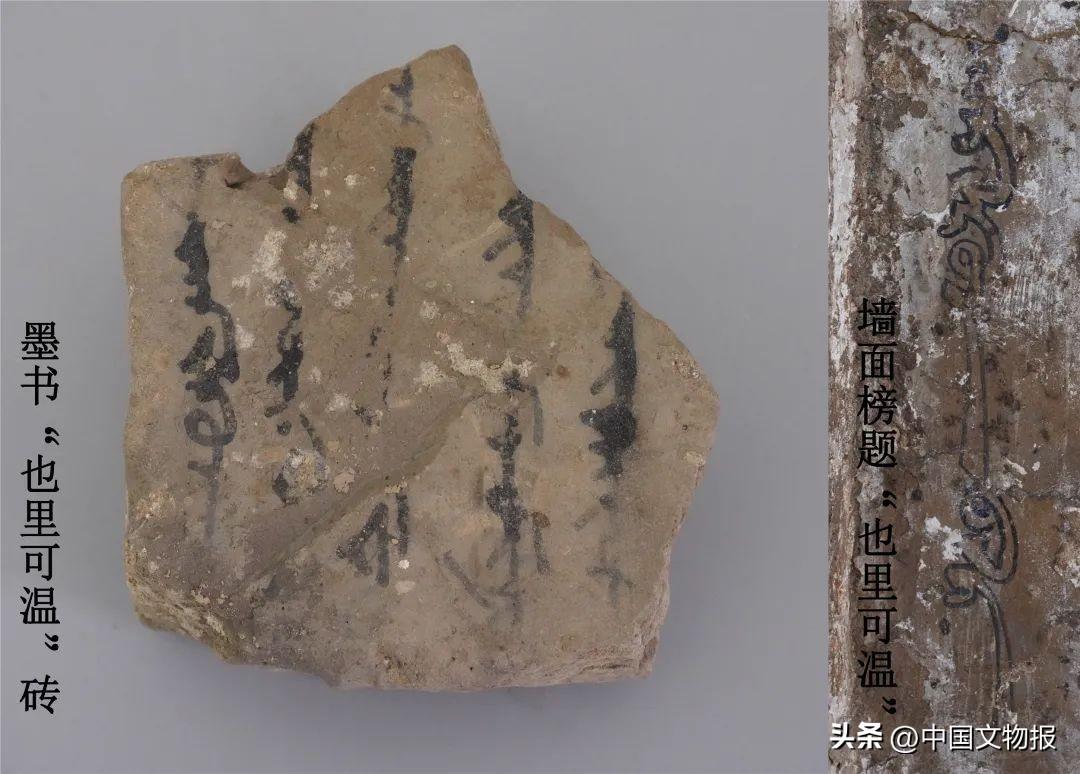

同时,遗址内出土了大量题材珍贵的壁画(图15、16),包括头带十字架的圣像、手杖、棕枝、回鹘文题记、“也里可温”榜题等内容,体现出丝绸之路上东西文化的交汇与传播。

图15 景教寺院壁画组合

图15 景教寺院壁画组合

图16 景教寺院回鹘文也里可温

图16 景教寺院回鹘文也里可温

唐朝墩古城的考古工作,以实物资料再现了新疆多民族大一统格局形成和发展历程,印证了当地唐代至元代多民族融合、多宗教共存、多文化兼容的历史事实,生动的反映出丝绸之路既是经贸往来的通道、也是思想文化传播的通道、更是古代不同人群交往、交流、交融的通道,从宏观视角上,将欧亚大陆以丝绸之路为轴线进行了有机串联,具有世界性的文化遗产价值和学术价值。

发掘工作照

项目负责人魏坚教授划分地层

项目负责人魏坚教授划分地层

现场工作照

现场工作照

壁画修复及室内整理工作照

壁画修复及室内整理工作照

发掘区远景

发掘区远景

2022年唐朝墩古城考古队合影

2022年唐朝墩古城考古队合影

作者:中国人民大学

版权说明:本平台有关“十大考古新发现”专题的视频和内容,版权归版权人所有。转载需经版权人同意或授权。

编辑 | 张小筑 实习编辑 | 黄雪芮 王雨莹

复审 | 冯朝晖

监制 | 李 让

本号刊载的作品(含标题及编辑所加的版式设计、文字图形等),未经中国文物报社授权不得转载、摘编、改编或以其他方式使用,授权转载的请注明来源及作者。

刘兴林:汉代农业聚落形态的考古学观察

聚落(settlementpattern)在史前考古学研究中是指特定时间范围内同一文化中相邻的一批遗址,研究者关注的是其分布特点及组合关系。进入历史时期,聚或聚落既指人们的聚居方式,又指处于社会最基层的聚居单位和组织机构。本文侧重于它的居住形式方面,对于不同形式的聚居单位统称为聚落形态。我要新鲜事2023-05-25 20:54:240001张艺谋又错了?冬奥开幕24节气倒计时起争议,24为何不从大寒数?

张艺谋的二十四节气倒计时倒错了?本文作者倪方六2022年2月4日晚上,北京冬奥会在二十四节气的序次中,艳丽开幕。北京冬奥为第二十四冬季奥林匹克运动会,而早已定下的开幕时间为2022年2月4日,恰好是中国传统二十四节中的立春。这为开幕式导演张艺谋,和他的团队带来了非常难得的创作空间。我要新鲜事2023-05-26 09:34:310000王学理:传递知识 留下记忆(《亲历汉陵考古文化丛书》总序)

中华文物丰富多彩、灿烂光辉。每件文物,表面上透露出来的知识多种多样。让研究家解读,有说不完、道不尽的话题;但在每件文物的背后又隐藏了不知有多少鲜为人知的纠葛。如果让亲历者来讲述,同样也是一些说不完、道不尽的故事。我要新鲜事2023-05-26 03:52:4900002016年私人书单 | 那些栖居在我书架上的精灵

本文作者:刘雨嫣这篇写于2016年的尾巴尖上。今年一共购买实体书87本(套),花费3000元。这个数量真的不能算多,因为电纸书的冲击,花在实体书的钱确实减少了很多。而且我也变得会精打细算了,选书时会把豆瓣里所有的差评先看一遍,再决定是否购买。这样至少能省下2000多,也大幅降低了买到烂书的几率。我要新鲜事2023-05-27 03:41:290000