新发现 | 山东济南裴家营东南墓地发现战国至清代墓葬

为配合基本建设,2021年3月至8月,济南市考古研究院对历城区鲍山街道裴家营东南墓地进行了考古发掘,共清理墓葬84座,出土完整及可复原器物110余件(组)。其中少数墓葬时代特征不明显,其余可分为战国晚期、西汉中期、东汉晚期、宋元时期、清代等不同时期。

裴家营东南墓地发掘全景(上为北)

1.战国晚期44座,其中土坑竖穴墓28座、砖椁墓13座、瓮棺墓3座。

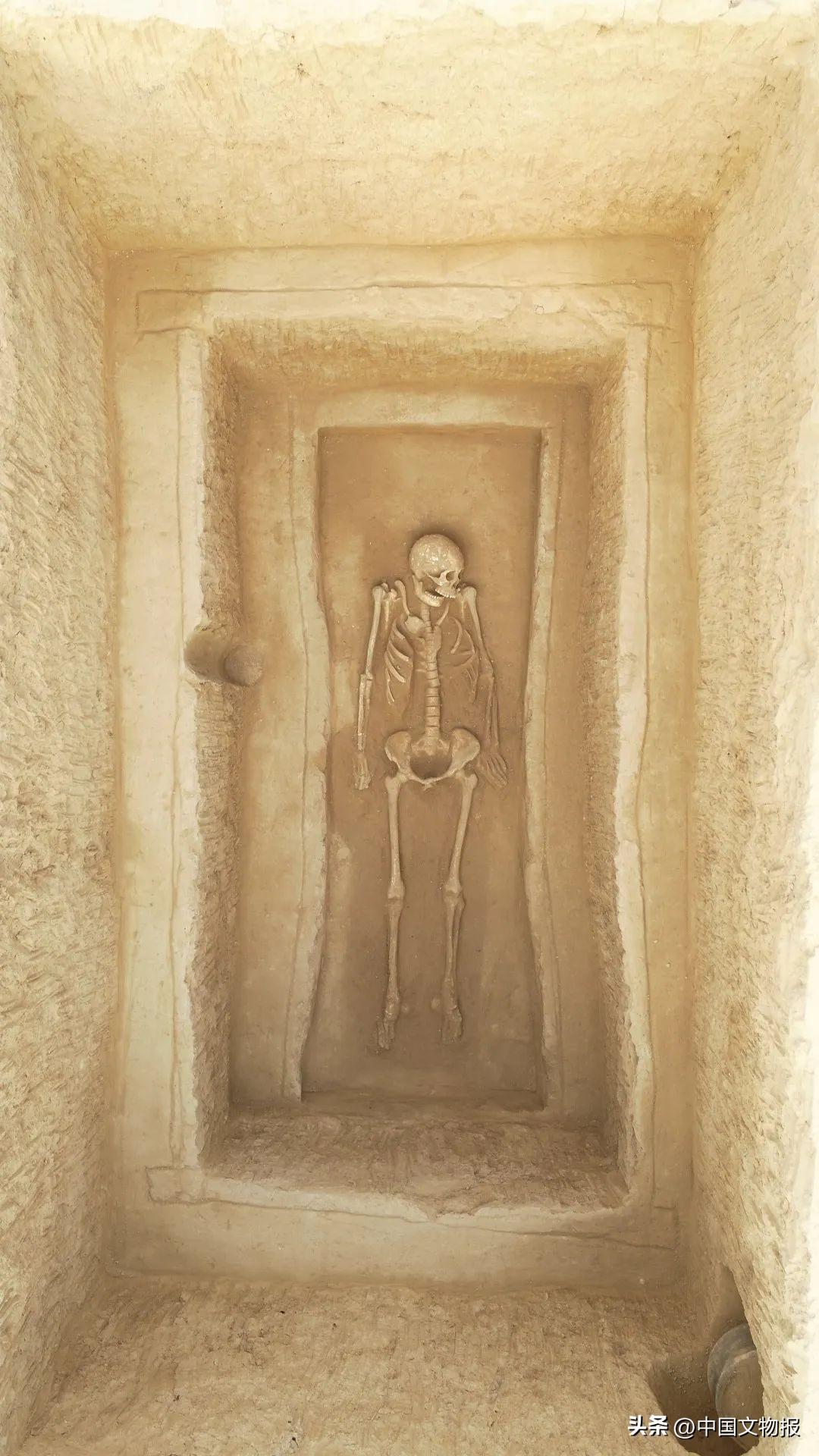

土坑竖穴墓多数在墓壁西南角设有壁龛,少半数设生土二层台,个别底部铺砖。多有葬具一棺,个别一椁一棺。人骨可辨的均为单人葬,仰身直肢,头向北为主、少数向东、个别向西。

战国土坑墓M48(上为东)

战国土坑墓M83(上为北)

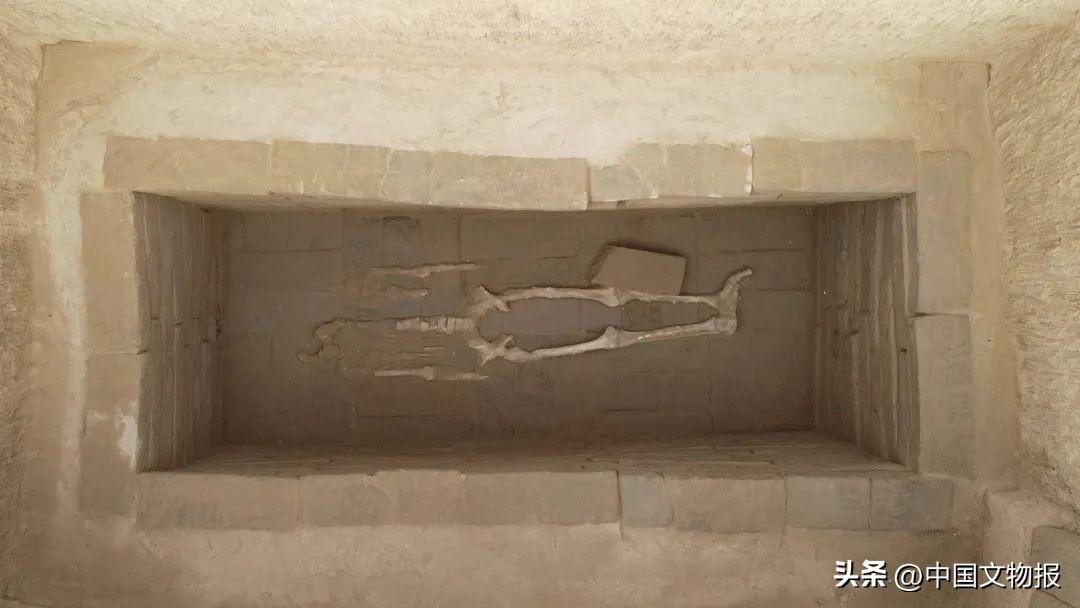

砖椁墓一般先设铺地砖,再砌椁壁,从板灰痕迹推测原多有木质盖板。铺地砖主要为横向对缝平铺、两侧横向夹中间一列纵向平铺,个别三砖一组横纵交替平铺等三种形式;椁壁绝大多数为顺向单砖错缝平砌,个别为顺向侧立砖与平砖隔层交替垒砌。砖椁上方的墓壁西南角多设壁龛,个别在砖椁外脚端设器物箱。均为单人葬,未见棺痕。人骨大多保存较差,仰身直肢为主、1座侧身曲肢,头向北为主、其次向东。

战国砖椁墓M12墓底 上为东

战国砖椁墓M9墓底(由北向南)

瓮棺墓葬具系用两大陶瓮对接而成,均为成年单人葬,人骨保存较好,仰身直肢,头向北或东。

战国瓮棺墓M17(由西向东)

土坑竖穴墓和砖椁墓随葬品多为陶罐1件、少数为陶罐或陶壶2件,多置壁龛内、少数置棺外南端或器物箱内;个别随葬有铜铃、铜珩等器物,置棺内人骨周围。瓮棺墓未见随葬品。

战国土坑墓M10墓底(由西向东)

战国土坑墓M10出土陶盒

战国土坑墓M10出土陶罐

战国砖椁墓M12陶罐

战国土坑墓M48出土陶罐壁龛

战国土坑墓M83出土陶壶

战国砖椁墓M9出土陶罐

2.西汉中期墓葬1座(M62)。土坑墓,单人葬,未见葬具,仅存头骨和部分下肢骨,可辨头向北,随葬品仅3枚五铢钱。

3.东汉晚期墓葬3座,其中单室墓1座、多室墓2座,均被严重破坏。

M28为单砖室墓,仅存墓底,整体平面呈刀形,由墓道、墓门、甬道、墓室组成。平砖斜向垒砌封门。墓室弧边长方形,铺地砖北半横向错缝、南部呈“L”形平铺;墓壁“三顺一丁”砌筑。未见葬具、人骨及随葬品。

M1和M22均为砖石混筑多室墓。M1由台阶式墓道、墓门、前、中、后室及两耳室组成。墓门和各室石门仅存过门石、中室残存部分砖墙和铺地砖、后室墓壁保存稍好。铺地砖斜向错缝平铺,壁砖“两顺一丁”式砌筑。未见葬具,中、后室墓底残留零星人骨。随葬品共出土12件(组),主要分布于中室内,较凌乱,器形有小陶罐、耳杯、案、盘、碗、勺、熏炉、铜钱等,陶器多为泥质灰陶,部分带有红彩。M22由台阶式墓道、墓门、前室、中室和双后室组成。墓门石质,门楣及两门扉上均刻铺首衔环,门扉环内刻双鱼。中室门仅存南立柱和过门石,立柱东面刻有一向上爬行翼龙。双后室门与墓门基本一致,画像仅门楣中部刻有羊头。未见葬具、人骨及随葬品。

东汉墓M1全景(上为东)

东汉墓M22全景(上为南)

东汉墓M22墓门

?4.宋元墓葬15座,其中土坑竖穴墓2座、土洞墓4座、圆形砖室墓9座。

土坑竖穴墓仅存底部,均单人葬,随葬品仅见镇墓瓦、陶罐和铜钱。

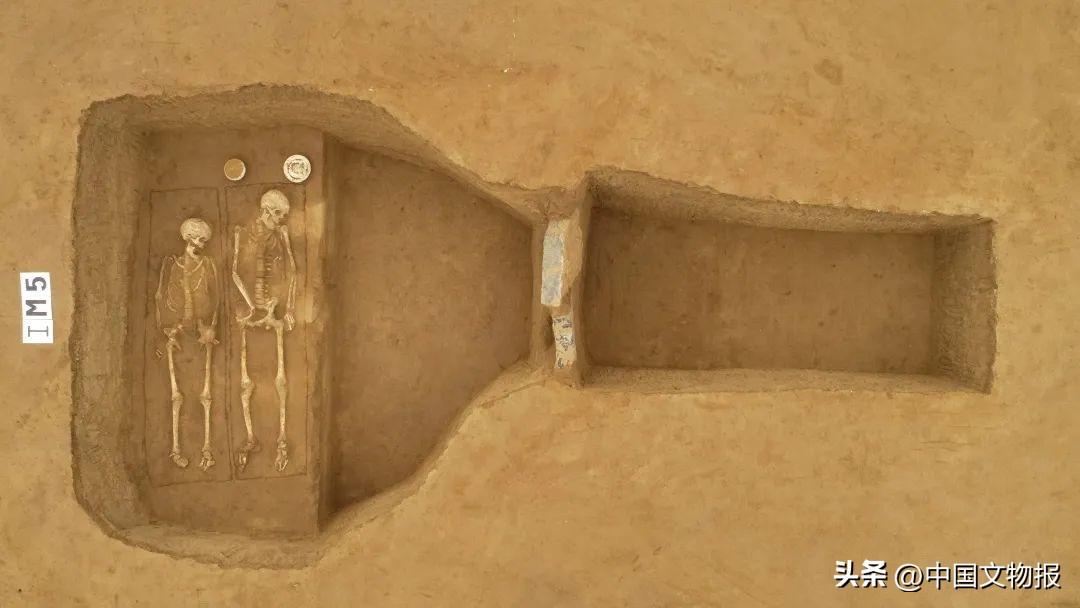

土洞墓,由墓道、墓门和墓室组成。墓道向南,平面近梯形,直壁、平底或略有斜坡(1座附台阶)。除M7砖砌仿木结构墓门外、其余均为土洞墓门,多用不规则石板封门。墓室平面1座近马蹄形、2座近椭圆形、1座近圆角长方形,除M5墓室北半部见生土棺床外、其余均直壁平底,顶部无存。2座双人合葬,2座单人葬;有迁葬和一次葬两种葬俗,后者均为仰身直肢;3座头向东、1座向南。随葬品很少,仅见瓷碗、瓷盘、铜钱、铜饰、砺石等。

宋元墓M5全景(上为东)

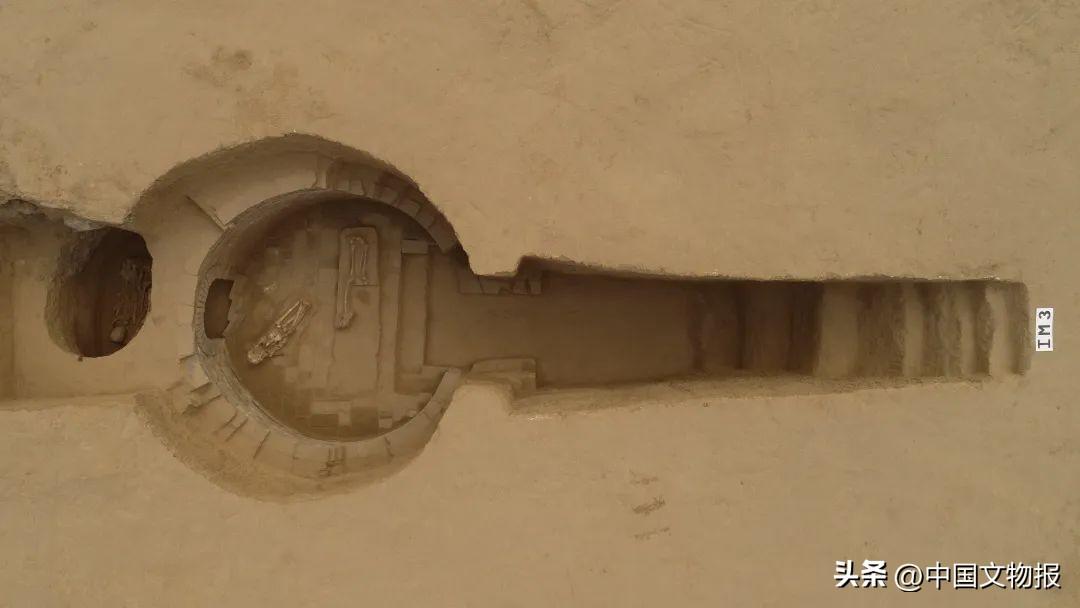

圆形砖室墓,由墓道、墓门、甬道和墓室组成。台阶式墓道向南;墓门为砖砌仿木结构门楼,下为券洞、上砌斗拱,门内砌筑封门墙。甬道直壁、券顶,多仅存下部。墓室铺地砖多为纵向一排、横向一排交替平铺,个别用残砖不甚规律;壁砖除砖雕部分外多为错缝平砌,砖雕主要有“一门二窗”、“一桌两椅”、衣架、衣柜、灯檠、斗拱等;墓顶仅M30可辨为穹隆顶,其余均破坏无存。墓底北部均设棺床,除M6棺床呈马蹄形外,其余均为倒“凹”字形。部分未见葬具和人骨(或零星碎骨);保存较好者均为多人合葬(2-4人),均有迁葬现象,部分人骨有葬具一棺。随葬品较少,仅有少量瓷碗、瓷罐、瓷钵、铜钱、铜镜等。M3形制较为特殊,在砖室北侧另附一土洞后室。前室内两具人骨,一为一次葬、一为迁葬,均有一棺;后室内两人骨均为迁葬,未见葬具。M30墓道底部一圆角长方形“祭祀坑”,出土三彩狮座莲花炉1件、白瓷碗3件。

宋元墓M30墓底(上为北)

宋元墓M30墓室北壁砖雕

宋元墓M30墓室西壁砖雕

宋元墓M30全景(上为西)

宋元墓M30出土狮座莲花炉

宋元墓M3全景(上为东)

5.清代墓葬 仅1座土坑竖穴墓(M69),平面梯形,直壁平底。未见葬具,仅存零星人骨,可能已迁葬。随葬品仅见1枚乾隆通宝。

裴家营东南墓地此次发掘的墓葬数量较多、延续时间较长,丰富了济南地区战国至清代的墓葬资料。其中战国、宋元时期部分墓葬分布较为集中、排列有序,应为家族墓葬。值得注意的是此次发现了13座战国时期砖椁墓,形制、墓砖、随葬品均与东北相距约2千米的东梁王一村遗址同类墓葬十分接近,应是目前国内发现时代较早的砖椁墓。另外该墓地西北仅约200米的裴家营西北遗址发现较多战汉时期灰坑、水井等遗迹,二者之间可能有一定联系。战国墓葬与东北相距约3千米的梁王古城时代相近,二者之间或许也有一定关系。这次发现为研究战国晚期齐文化区域特征、齐国边邑状况、齐国葬俗等提供了重要资料。

济南市考古研究院

执笔:郭俊峰、房振、刘秀玲

编辑 | 张小筑 实习编辑 | 李思雨

复审 | 冯朝晖

监制 | 李 让

本号刊载的作品(含标题及编辑所加的版式设计、文字图形等),未经中国文物报社授权不得转载、摘编、改编或以其他方式使用,授权转载的请注明来源及作者。

郭立新、郭静云|二里冈上层青铜器窖藏之谜

点击上方蓝字关注我们!2019年中山大学“历史、考古与文明”研究生暑期学校专家简介郭立新教授中山大学人类学系我要新鲜事2023-05-26 04:50:490000陈志华:中国古代园林

中国造园艺术在世界上自成体系。世界上大致有五个造园体系:意大利的、法国的、英国的、伊斯兰国家的和中国的。其中,意大利、法国和伊斯兰国家的园林都是规则的几何形。英国和中国则同是自然风致式,但英国园林以天然牧场风光为基本格调,大面积的缓坡草地,点缀一些疏林老树和池沼,中国园林则以典型地再现荒莽的山水之美为特色。0000彩陶之乡:甘肃彩陶之生动形象的仿生纹

我要新鲜事2023-05-31 21:22:030000最原始的鸭嘴类恐龙:马鬃龙 于中国发掘(牙齿有草化石)

马鬃龙是一种禽龙超科恐龙,诞生于下白垩纪的阿普第阶段时期,最早的一批化石发现于中国的西北地区,有人认为马鬃龙是鸭嘴龙类中最原始的一种,可能是起源自亚洲,是一种植食性的恐龙,科学家推测它的体长可能达到了7米,体重为2.5吨,虽然在那个时候便不算是大型恐龙,但也有一辆小货车那么大了。马鬃龙的外貌特征我要新鲜事2023-05-08 08:42:340000“改革先锋”樊锦诗 为考古独守敦煌41年 新婚丈夫 我妥协了

敦煌是我国历史文化的瑰宝之一,而在保护这些文化遗产的过程中,有着一位非常了不起的女性——樊锦诗。她在敦煌研究所工作了整整41年,为了保护文物甚至与新婚的丈夫分居19年,这种甘愿奉献、开拓进取的精神值得我们学习。樊锦诗和她的丈夫彭金章是大学同学,他们在上大学的时候就认识了。当时大学还不能谈恋爱,但是彭金章一直默默地关心着樊锦诗,在她心里慢慢地也将自己的心给了这个默默对自己好的男人。我要新鲜事2023-05-13 03:38:580000