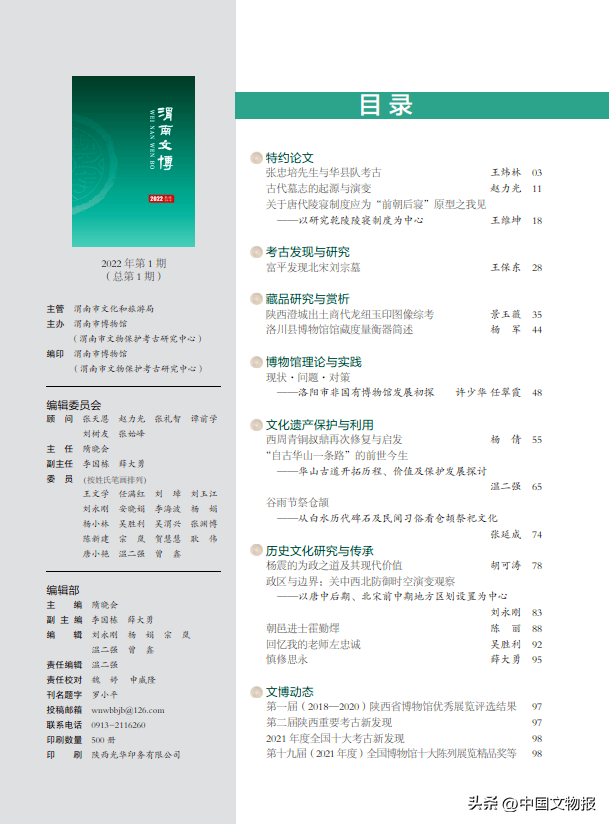

文博忆往 | 张忠培先生与渭南考古

2022年6月底,经过一年多的筹办,由渭南市文化和旅游局主管、渭南市博物馆(渭南市文物保护考古研究中心)主办的《渭南文博》正式编印发行,首期首篇登载了张忠培先生的学生、山西大学考古文博学院王炜林教授(曾任陕西省考古研究院院长)所著《张忠培先生与华县队考古》一文。文章写的是新中国考古事业的一件大事,因此受到广泛的关注和传播。

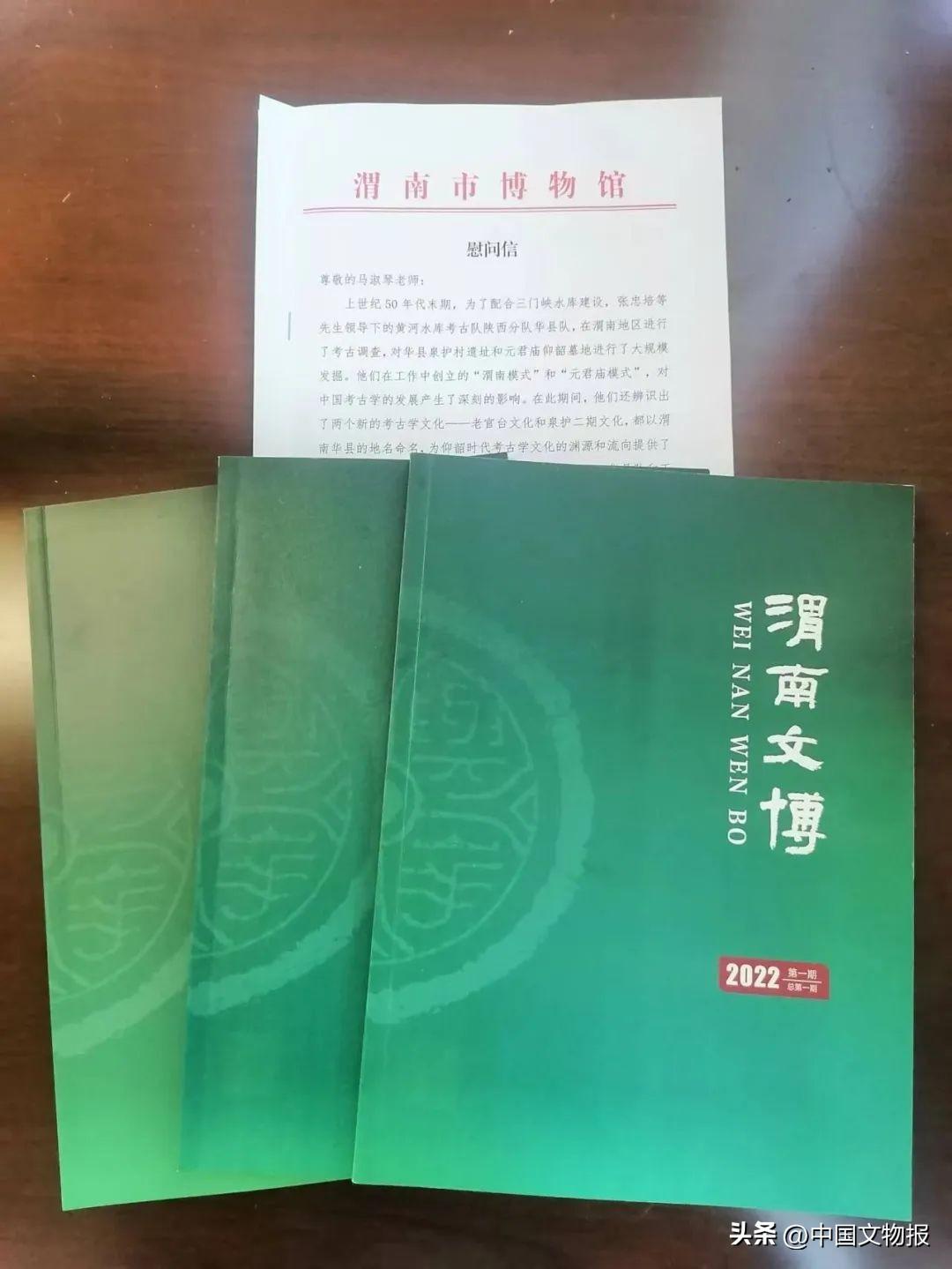

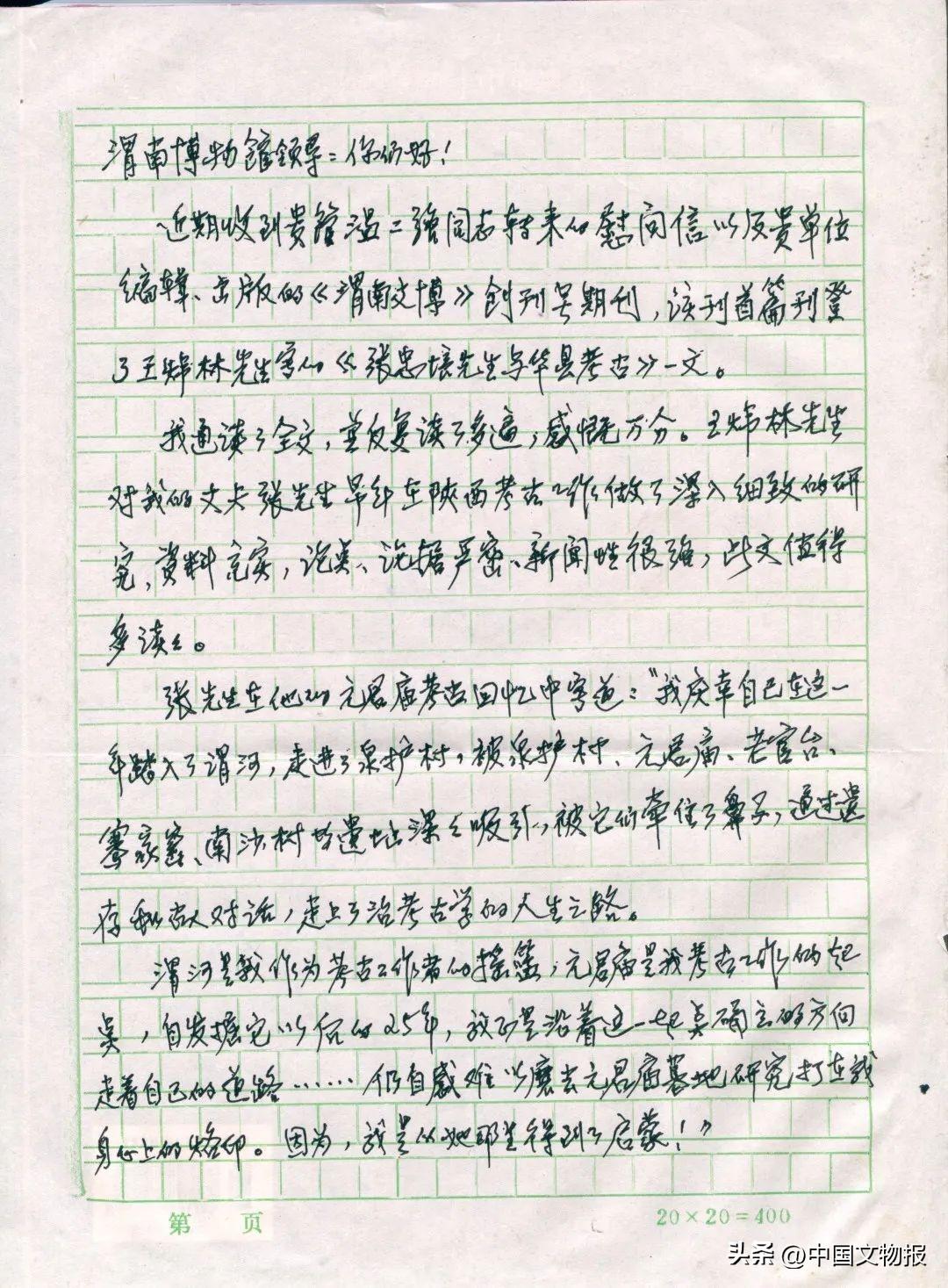

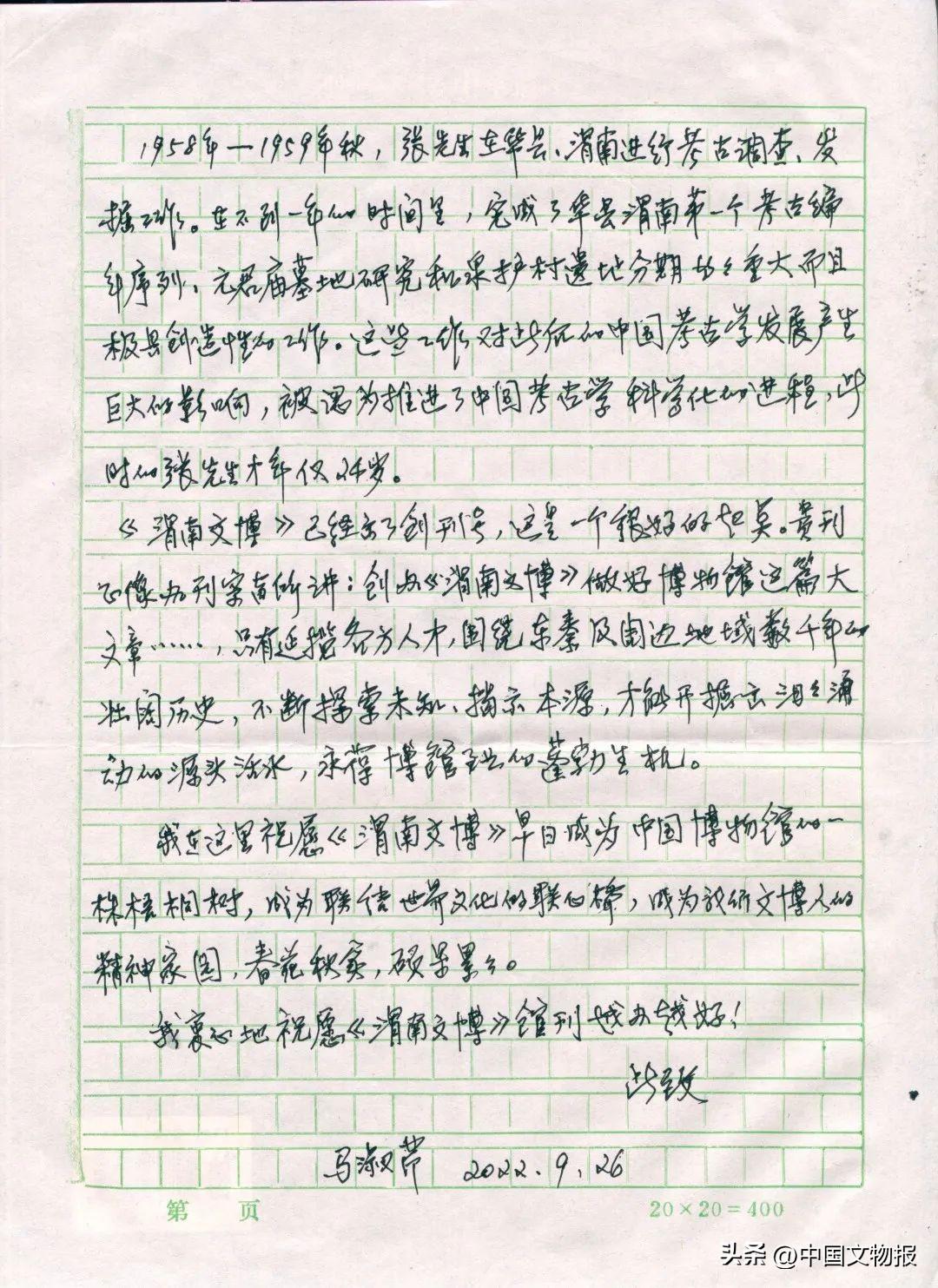

后来,我们有幸联系上了张忠培先生的家属,并于9月15日寄送了《慰问信》和首期《渭南文博》。令人欣喜的是,我们收到了张先生夫人马淑芹老师(现已86岁)9月26日亲笔写的回信。展开来信,字写得隽秀硬朗,信写得情深意长,充满了对张先生的眷恋和对《渭南文博》的期许。

马淑芹老师的回信

马淑芹老师的回信

1958年,为了响应党的政策,中国考古学界提出了建立马克思主义的中国考古学体系的奋斗目标,为此北京大学历史系考古专业组成了黄河水库考古工作队陕西分队华县队。从1958年秋至1959年秋,华县考古队在华县、渭南县两地进行了考古调查、试掘和大规模的发掘。这一工作是分两次进行的。

第一次,从1958年9月10日开始,至同年12月10日结束。分别在泉护村第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅷ、Ⅸ等工区,对泉护一期文化、二期文化及三期文化堆积进行了揭露。与此同时,在泉护村附近的元君庙发掘了一部分仰韶墓葬;在骞家窑试掘1座战国时期的城址。发掘面积共3812平方米。发掘工作结束后,在原有调查工作的基础上,又在华县、渭南县境内展开调查,陆续发现了一些新石器时代遗址。

第二次,田野工作从1959年3月16日开始,至5月31日结束。主要是继续揭露泉护村第Ⅱ工区和元君庙墓地,发掘面积共2300平方米。同时,试掘老官台、虫陈村、南沙村和骞家窑等遗址。

苏秉琦、宿白、尹达、牛兆勋、徐华民等先生都到过工地,发表过一些指导性意见。华县考古队在当地宣传并举办了发掘成果展。

通过田野工作,华县考古队查明了该地区西周以前古遗址的分布,确认了老官台文化,探明了商文化分布最西边的遗址,即南沙村的文化堆积、面貌、性质等情况,认识了泉护一、二、三期的文化面貌、性质和发展序列。同时,全面揭示了元君庙墓地,为研究其埋葬制度及其反映的社会制度,提供了完整系统的资料。

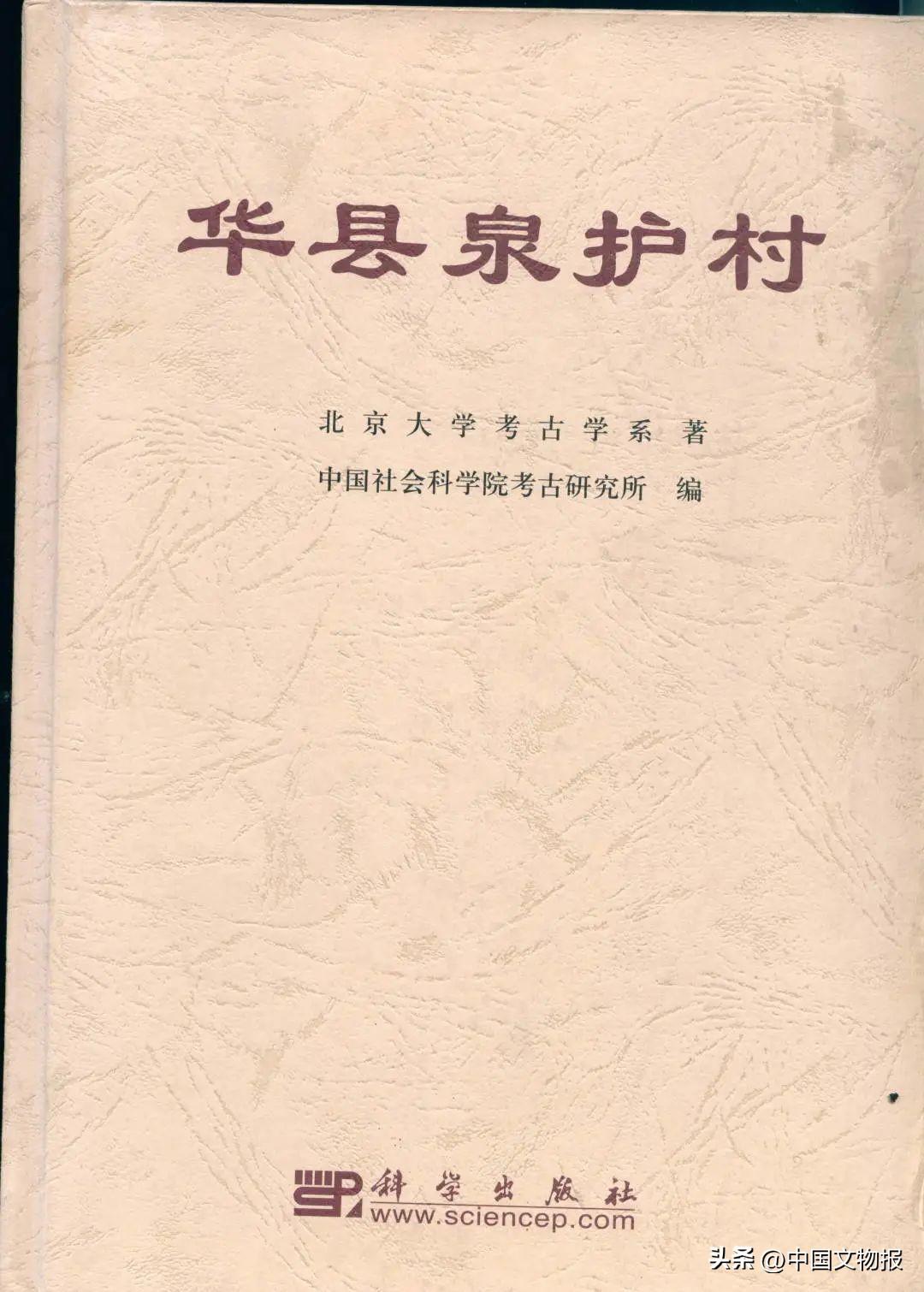

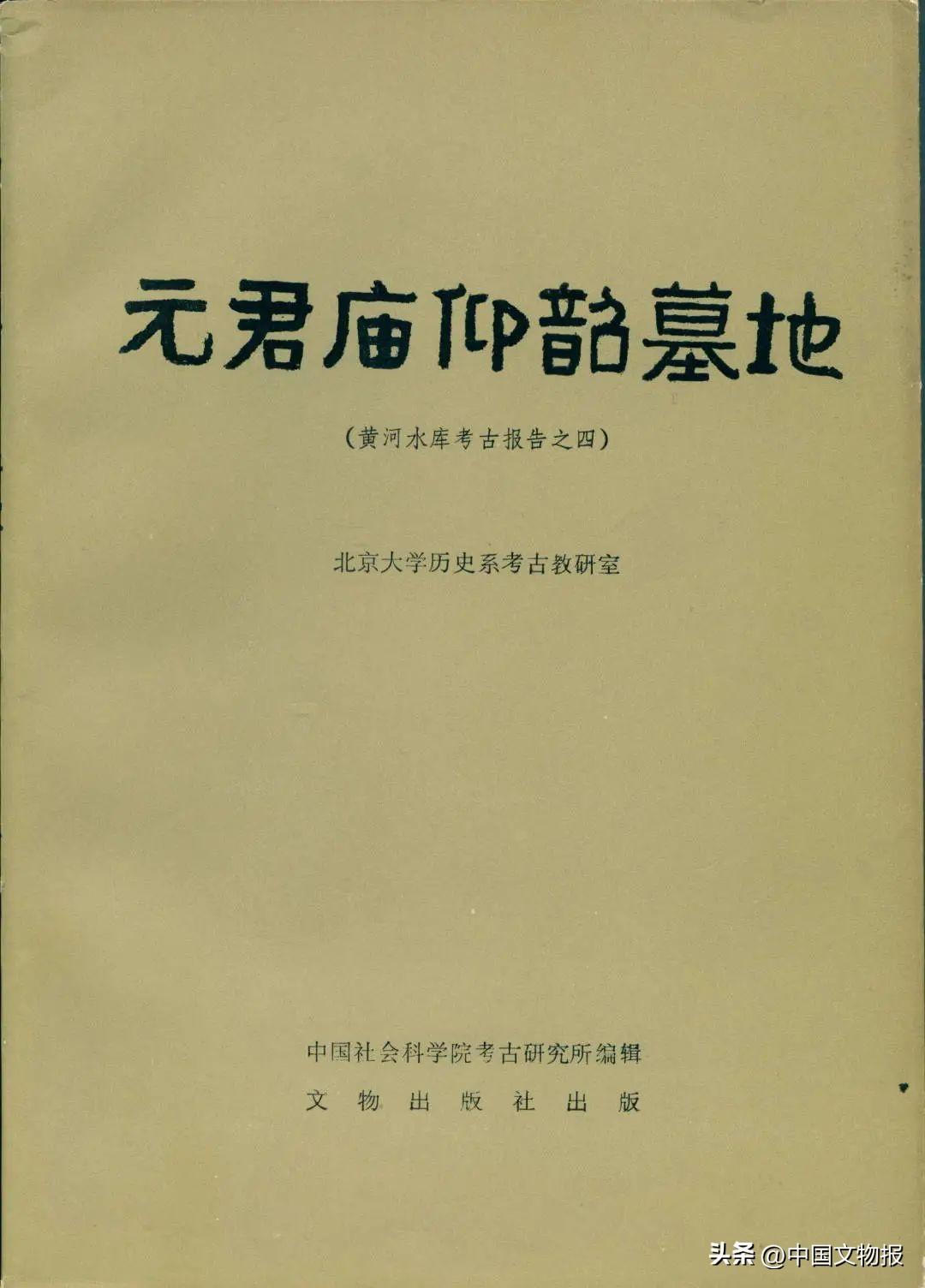

作为华县考古队负责人,张忠培先生在渭南考古过程中创造了“渭南模式”和“元君庙模式”,辨识出两个新的考古学文化——老官台文化和泉护二期文化,均以渭南华县的地名命名,为仰韶时代考古学文化的渊源和流向提供了坐标,意义重大,对中国考古学的发展产生了深刻的影响。特别是张先生的著作《元君庙仰韶墓地》(张忠培执笔)和《华县泉护村》(张忠培、杨建芳执笔),堪为中国考古报告的典范。美籍华裔学者、著名人类学家张光直教授评价说:“张忠培先生作的陕西华县元君庙的发掘,被公认是研究中国史前时期亲族组织的模范。”

张忠培先生一生心系渭南考古,在他的遗作《元君庙考古回忆》(待出版)一书中写道:

“我庆幸自己在这一年踏入了渭河,走进了泉护村,被泉护村、元君庙、老官台、骞家窑、南沙村等遗址深深吸引,被它们牵住了鼻子,通过遗存和古人对话,走上了治考古学的人生之路。

渭河是我作为考古工作者的摇篮,《元君庙仰韶墓地》发表后的1983年10月3日,我在这本书的底页写了这样一段话:元君庙是我考古工作的起点,自发掘它以后的25年,我正是沿着这一起点确立的方向走着自己的道路。这是幸运。六、七年前,我开始找寻第二个起点,追求新方法,探索新道路,可是至今毫无所获。生命已近天命之年,似乎也只能沿着这道路走下去。自此,时间又过去了17年,我不能说自己在学术上没有一些变化,静思起来,仍自感难以磨去元君庙墓地研究打在我身心上的烙印。因为,我是从她那里得到了启蒙!”

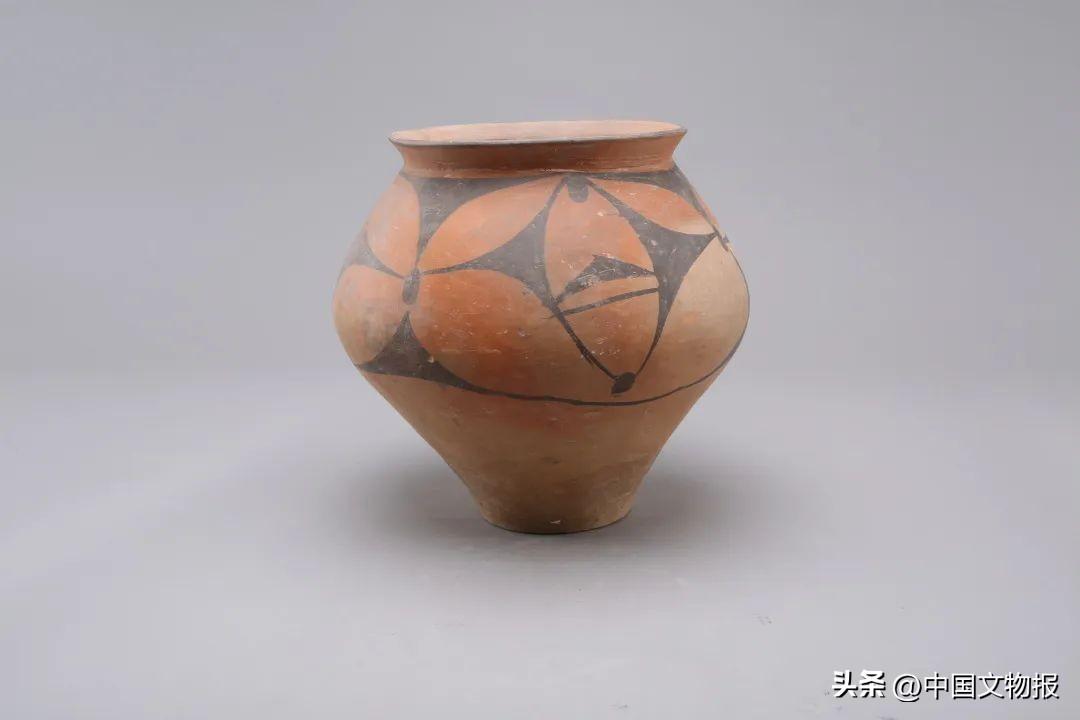

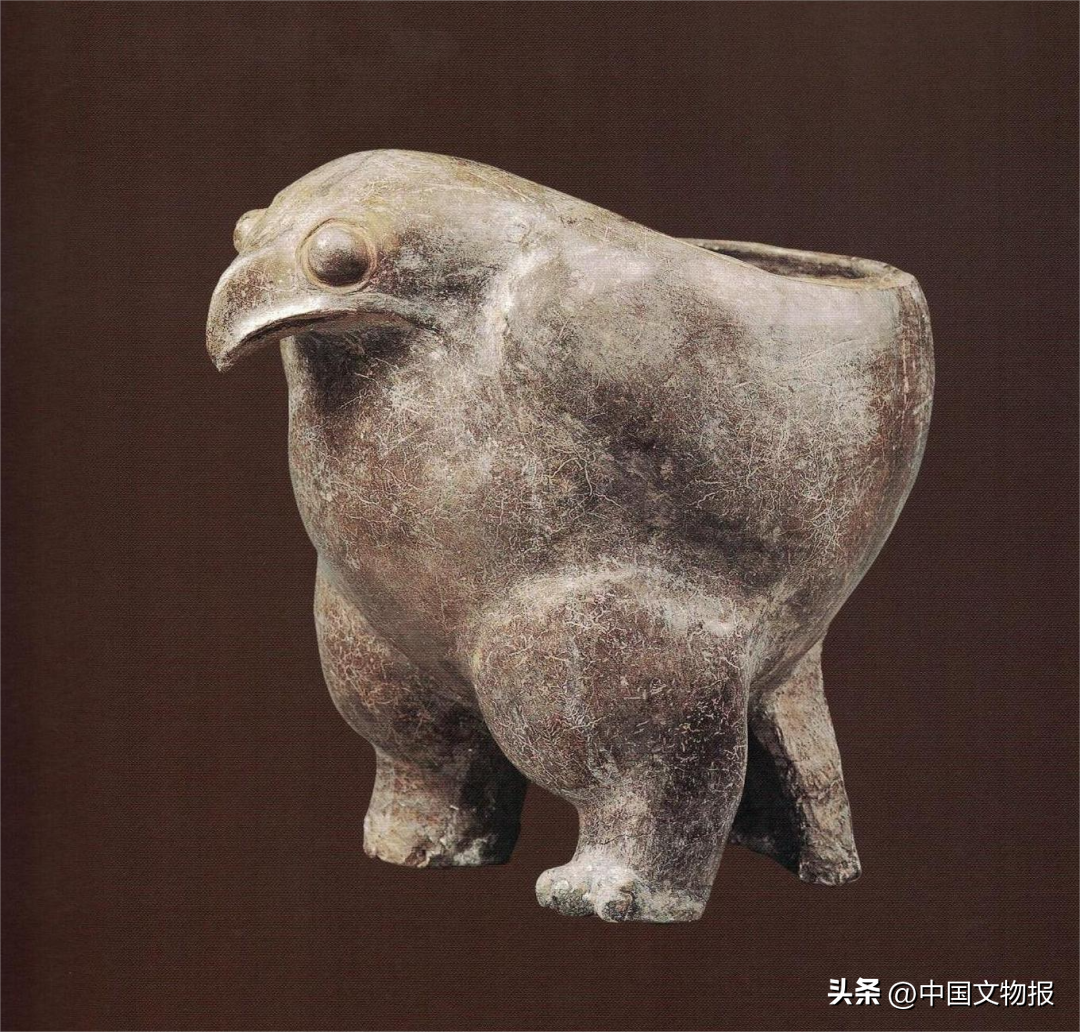

渭南市位于“八百里秦川”最宽阔的地带,是中华民族和华夏文明重要发祥地之一。中华民族“华夏”之称即来源于渭南,“华”即取自西岳华山之“华”,“夏”则取自夏阳之“夏”。早在2001年6月25日,元君庙—泉护村遗址就被国务院公布为“全国重点文物保护单位”。该遗址出土的文物“彩绘陶罐”,现收藏于渭南市博物馆,其表面装饰着的花卉纹,宛如一枝盛开的玫瑰花,冠、蕾、叶子、茎蔓,点、线、弧相互连接,形成自然柔丽的图案,均衡对称,生动传神,精妙绝伦;当年华县考古队从当地老乡家收集的“陶鹰鼎”,作为国宝级文物典藏在中国国家博物馆。元君庙—泉护村遗址已成为渭南市著名的文化景观。

彩绘陶罐

彩绘陶罐

陶鹰鼎

陶鹰鼎

渭南市博物馆(渭南市文物保护考古研究中心)于2016年建成开放,是一座集文物收藏、保护研究、陈列展示、宣传教育和考古勘探、发掘清理、学术交流为一体的综合性文博机构。

今后,我们将继续努力学习和继承张忠培先生的学术思想和工作方法,在张先生等前辈奠定的工作基础之上,守正创新,踔厉奋发,勇毅前行,以实际行动为新时代考古和文博事业高质量发展作出新的更大的贡献。

本号刊载的作品(含标题及编辑所加的版式设计、文字图形等),未经中国文物报社授权不得转载、摘编、改编或以其他方式使用,授权转载的请注明来源及作者。

来源 | “文博中国”微信公众号

编辑 | 张小筑 实习编辑 | 李思雨

复审 | 冯朝晖

监制 | 李 让

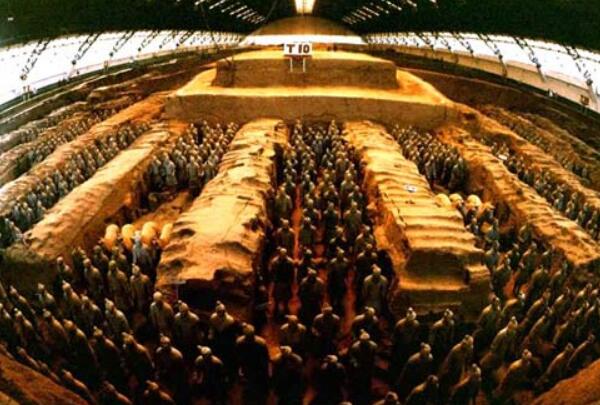

秦始皇陵为什么不敢挖,技术不过关(不愿打扰秦始皇)

看过盗墓小说的朋友都知道,盗墓贼发现大墓就想盗,不盗心里不自在。而在现实生活中,世界上最知名的墓——秦始皇陵已发现很久,可至今都没听说要去挖开,据说是不敢挖。每次想到这,大家都会疑惑:秦始皇陵为什么不敢挖?今天小编就和大家一起去探讨看看。一、秦始皇陵为什么不敢挖1、保存技术不到位我要新鲜事2023-05-07 19:48:170003河南老人钓到青铜乌龟 居然是一件巨额国宝(青铜乌龟)

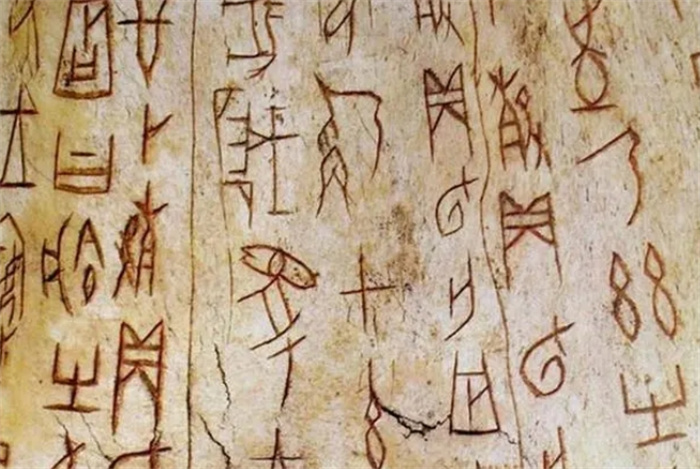

老人钓起的青铜乌龟是一件18亿的国宝。2003年,河南的一位老人在恒河边钓鱼时,意外地钓到了一只乌龟,这只乌龟是青铜做的,背上有四支弓箭。后来专家们看到这只乌龟惊呆了,马上说你这次中风掉了18亿。鉴定青铜器我要新鲜事2023-02-20 02:31:220001比甲骨文更古老的文字,距今5800年,西方学者:这不是文字

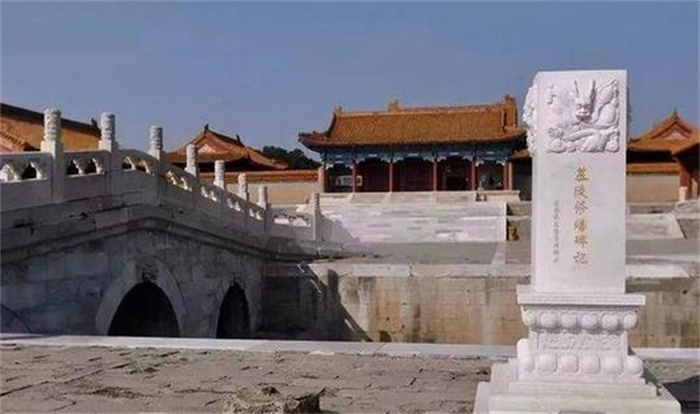

我要新鲜事2023-07-28 20:18:060000上个世纪80年代,考古学家打开了光绪皇帝的陵墓,十分惊喜

光绪皇帝是我国古代历史上一个命运比较坎坷,遭遇比较凄惨的皇帝。虽然贵为一国之君,但是光绪皇帝手中却没有太多的实权,因为当时清政府的统治已经陷入了没落,并且面临着内忧外患的严峻局面。慈禧太后作为权力的掌握者,并不知道怎样才能够帮助国家度过危机,虽然光绪皇帝有一番雄心壮志,但奈何手中无权,所以只能够听从慈禧太后的调遣。慈禧太后代表的是大地主阶级的利益,所以其所做的一切事情都是以自身利益为首要前提。我要新鲜事2023-05-22 20:32:440000康熙问大臣何物最肥何物最瘦?众人皆无答,唯此人八字令龙心大悦

为官之道贵在清廉,自古以来无论哪个朝代都存在着奸佞的贪腐之臣,且无论官职高低,只要有心贪腐总能够寻到空子。纵观几千年文明史,贪官不在少数,反倒是身居高位却依旧两袖清风的少之又少,因此古代但凡能守住贪欲居何位行何事的人,就一定会被记入史册。我要新鲜事2023-05-25 13:09:020000