科技创新赋能长城保护

随着科技的发展,文物保护工作迈上了新台阶,嘉峪关丝路(长城)文化研究院作为国内首个围绕长城保护研究的政府职能机构,承担着全市文物保护、管理和研究工作。自建院以来,始终以筑牢文物安全底线为原则,以科技保护创新为手段,多措并举,积极探索建立符合嘉峪关文化遗产资源特点的科学保护体系,推进长城保护由看守性保护向科技保护转变,经过几年接续努力,在科技保护理念引领下,长城保护工作取得良好成绩。

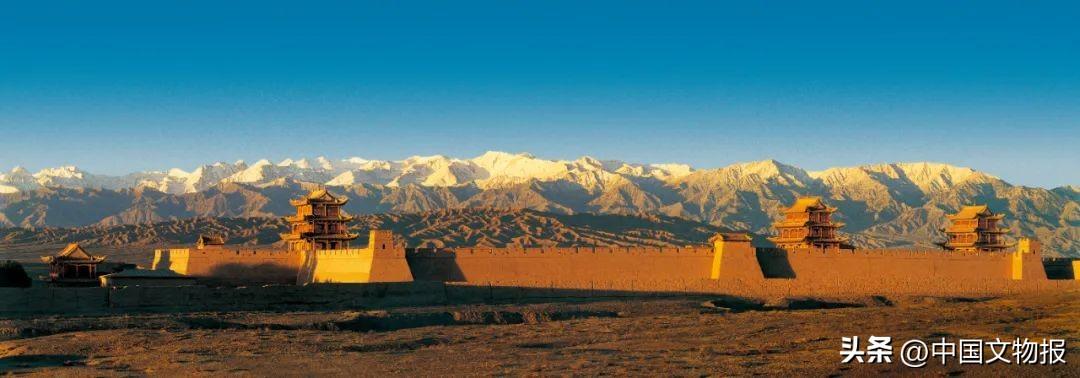

天下第一雄关——嘉峪关(摄影:王金)

天下第一雄关——嘉峪关(摄影:王金)

一、筑牢底线,

将安全隐患“防患未然”

在日常文物保护管理工作中,加大安防、消防、技防项目建设及维护力度,升级了嘉峪关关城安全技术防范系统、消防系统、防雷系统,严格对入侵报警、视频监控、出入口控制、声音复核装置、安防专用通讯、电子巡查、安全管理、网络广播等安防系统和消防报警设施、灭火设施及防雷设施进行日常保养维护和月检年检,确保了文物安全“零事故”。

二、搭建平台,

让保护工作“未卜先知”

通过建设嘉峪关关城安全技术防范系统,最大限度地预防各种风险因素对长城本体和赋存环境的危害。利用文化遗产监测中心平台,针对长城本体和环境进行监测、实验和数据分析,完成了《嘉峪关土遗址病害调研及保护与监测技术研究》《嘉峪关世界文化遗产监测需求研究》等课题。启用无人机对全市境内的长城保护区进行巡查,减少了巡查时间,提高了科学数据精准度和工作效率。

三、实时监测,

使文化遗产“开口说话”

采用三维扫描仪、风速仪、悬挂式测斜仪、土体压力计、裂缝监测仪、全站仪、墙体水分仪等高科技设备对长城进行专业监测,采集整理监测数据,创建“日常监测—综合预报—提前预警—及时保护”的长城保护模式。积极开展监测研究课题,2018年,与天津大学、兰州大学合作实施了《嘉峪关木构城楼现状结构分析与状态评估研究》《嘉峪关城楼三维激光扫描建模及人员培训》《嘉峪关历史文献档案收集整理与营建史、修缮史研究》《嘉峪关夯土遗址病害监测研究》等监测研究课题,并将研究成果应用于长城保护工作。

四、开展研究,

让长城文化“焕发活力”

通过对长城建筑艺术、文化价值等方面的梳理研究,编撰了《长城历史文化读本》《嘉峪关特色文化》等刊物,进一步阐释嘉峪关长城历史文化。出版了《我在嘉峪关修长城》《嘉峪关筑城史》等专著,丰富了长城文化研究内容。制定了长城文化创意产品研发办法,合作研发设计了几十种文创产品和农特产品,举办了两届嘉峪关市旅游(文创)产品展览会,提升了长城文化产品知名度。

五、建设队伍,

为科技创新“添砖加瓦”

积极与中国社会科学院、中国艺术研究院、中央民族大学、敦煌研究院、甘肃省丝绸之路研究会等科研院所建立合作关系,邀请相关领域知名专家举办培训班、讲座等开展学术交流活动。重视人才培养,鼓励在职专业技术人员参加继续教育、文博人才提升计划,先后引进7名高层次专业技术人才。

六、建设公园,

为长城精神“注入灵魂”

按照长城国家文化公园(嘉峪关段)建设规划和关城景区核心改造提升项目年度实施计划,积极推进景区文化标识系统提升、景区内部改造提升等子项目建设。已完成方案设计、初步设计及施工图设计招标工作,中国市政工程西北设计研究院有限公司,已完成项目现场勘查提资、场地测绘和社会稳定风险评估工作。

七、技术攻坚,

为科技保护“插上翅膀”

围绕长城文化遗址防、保、研、管、用等重点领域,兼顾文物本体和载体的共同保护,提升长城保护工作中的科技含量和研究水平,开展共性技术攻关,攻克重点难题。申报科技课题无人机倾斜摄影技术在土遗址赋存环境监测中的应用——以“万里长城——嘉峪关”为例。即将完成与天津大学、兰州大学合作实施基于三维扫描技术和数字图像处理技术的嘉峪关长城独立墩台监测研究课题的结项工作。

八、数字建设,

让长城文化“重获新生”

开展长城文化遗产数字化,是新时期文化遗产保护的必然要求。嘉峪关丝路(长城)文化研究院通过与敦煌研究院开展全方位、多领域合作,借鉴敦煌研究院莫高窟数字化保护经验,加快数据库系统建设,采用航空遥感影像航拍、三维激光扫描与建模、数据库管理系统构建、三维展示系统研发等科技手段,以数字化技术为基础,对嘉峪关长城进行数字化扫描、存档和展示,建立永久、真实、完整的三维数字档案。计划开展长城文化遗产数字展示工程建设,开发观众数字交流互动展示平台,把丰富厚重的长城历史文化再现于数字世界中,通过走进“数字建筑”触摸“数字长城”,提升长城文化影响力,讲好长城故事。

作者:石亚卿

作者单位:嘉峪关丝路(长城)文化研究院

本号刊载的作品(含标题及编辑所加的版式设计、文字图形等),未经中国文物报社授权不得转载、摘编、改编或以其他方式使用,授权转载的请注明来源及作者。

来源 | “文博中国”微信公众号

编辑 | 张 怡 实习编辑 | 李 丹

复审 | 冯朝晖

监制 | 李 让

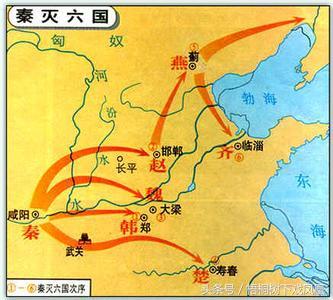

秦人的祭祀之谜:雍城宗庙发现人祭祀坑8个、人羊同祭祀坑1个

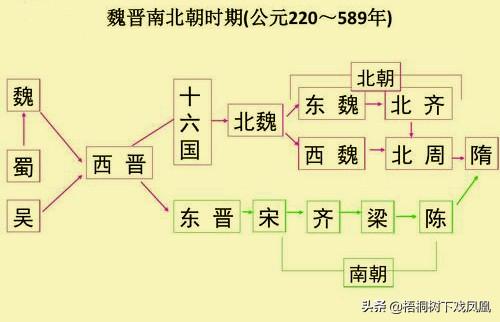

秦人的祭祀之谜本文作者倪方六不妨再来了解点中国古代历史。这是我新书稿中的内容,发一篇上来。就权利和财富的继承与表现形式,古代人类社会分为原始、奴隶、封建诸种形态。而是否使用人牲一度被作为奴隶制这种社会形态出现的标志,已故当代历史学家郭沫若就是这种观点。封建社会的起点,传统的史学家基本倾向秦朝,嬴政统一齐、楚、燕、韩、赵、魏等六国后,当“始皇帝”起。我要新鲜事2023-05-27 03:50:190000诸葛亮到底算好人还是坏人?有一恶俗传与他有关,罗贯中说法相反

“人头祭”与诸葛亮本文作者倪方六在中国历史上,东汉皇家人丁不旺,远没有西汉当年的盛景,末年还为董卓操纵。自群雄并起,魏、蜀、吴“三国鼎立”,永无东汉。再后,公元265年司马炎代魏建晋,并于公元280年灭掉吴国,进入了两晋时期。我要新鲜事2023-05-26 18:16:110004汉朝时养猪杀猪很赚钱,但肉价不稳定,明朝时猪肉消费流行了

猪肉多少钱一斤?本文作者倪方六近期,全国蔬菜价格持续上涨。我在前在的“梧桐树下戏凤凰”头条号中,谈了古代的菜价问题,不只菜价上涨,肉价也升高了。那么,古代猪肉价格与蔬菜价格相比,情况如何呢?先要说明的是,猪肉在今天是中国人消费最主要的肉食,但在古代不是。虽然在很早的时候,中国人就有驯养“马牛羊猪狗鸡”等六牲的风俗,但猪肉是“低端肉”,牛肉、羊肉才是“高贵”的,食用更普遍。我要新鲜事2023-05-27 00:34:520000奥斯尼尔龙:美国小型恐龙(长1.4米/仅出土一块股骨)

奥斯尼尔龙是一种鸟臀目恐龙,目前属于疑名状态,诞生于1亿5000万年前的侏罗纪末期,体长只有1.4米,属于小型恐龙的一种,第一批化石出土于美国,其中唯一正式确定的化石就是一根股骨,所以还无法进行分类研究。奥斯尼尔龙的体型我要新鲜事2023-05-10 05:48:490001讲座:霍巍:三星堆考古新发现与古蜀文明探索

霍巍老师介绍了三星堆考古发现的重要价值与意义。正如李学勤先生所言,三星堆考古发现的重大价值还没有得到充分的估计,这一发现在世界学术史上的地位,可以与特洛伊或者尼尼微相比,其价值与作用应当站在世界史的高度上来认识。我要新鲜事2023-05-28 07:54:570000