考古史上最轻的文物 仅重0.03克 被美国大幅报道

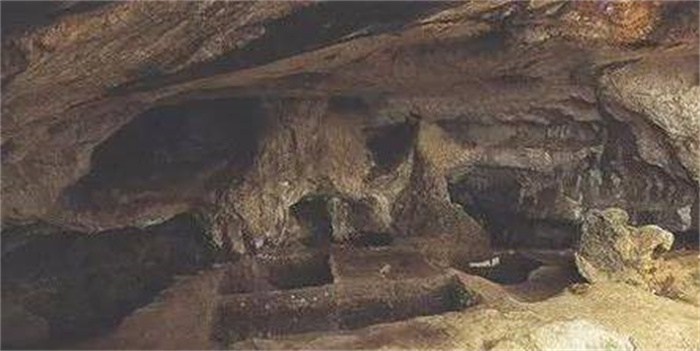

玉蟾岩遗址位于湖南寿雁镇小山洞,是一个由旧石器时代晚期向新石器时代过渡的文化遗址。1988年進入考古人员的视野,洞口距地面5米多,洞内面积达100多平方米,洞内出土大量打制石器和骨、角、牙、蚌制品等,以及大量动物遗骸。

经过1993年、1995年、2004年三次大发掘,遗址的文化堆积厚达1.2—1.8米,显然是长期人类活动的结果。在三次发掘中都发现了陶片,碳14测定结果为1.4—2.1万年,是世界上发现最早的陶片。消息传出后,考古界震惊。2009年,美国《国家科学院学报》报道这一发现。

在发掘过程中,考古人员发现了一些灰黑色小颗粒,拾起来定睛一看,竟是一粒稻谷!发现了2粒、2粒、5粒,每颗约0.03克,可能是世界上最轻的文物。经碳14测定,1.4—1.8万年,考古界人员激动跳起来。关于水稻起源,有“印度说”、“珠江上游说”、“长江中下游说”,考古界争论不休,何时、何地、什么人培育栽培水稻?这一直是个谜。

玉蟾岩遗址出土的水稻粒在时间上完全碾压之前发现,专家鉴定为栽培种,还保留野生稻、籼稻及粳稻特征,是目前发现最早的人工栽培稻标本。有了这些实物,可以研究人类如何发展“粮食”。这在学术界简直重磅消息,意义重大!

通过研究,数字、文物具体、清晰,有形状、重量和细节。可以想象,当时的居民善于猎杀山禽走兽,也能捕鱼虾螺蚌,山上的猕猴桃、野葡萄、朴树籽、梅等水果即可得到。或许试图栽培大量野生植物,终于找到一种野生水稻,经过无数次栽培失败,惊喜发现金灿灿稻谷。

他们欢呼雀跃,喜极而泣,想告诉今天的我们,然而隔了万年。如今,我们终于读懂了!

通过研究玉蟾岩遗址,逐渐明白了考古学家的疑问。遗址给我们提供了从旧石器时代到新石器时代人类发展的宝贵实物资料,展示了人类从游猎到定居农业的历史演变,尤其水稻的栽培用以证明人类文明进步的里程碑。破解遗址的历史内涵,就是重温人类文明发展的历史,这也是考古学家不断努力的方向。

玉蟾岩遗址给我们展示了人类进步的轨迹,这也正是考古学对人类未来发展的预言。遗址以其无言的宝藏,向我们诉说着遥远的历史,这也是考古学最终实现的价值。我们对玉蟾岩遗址的研究,不仅展示了古代政治文明的魅力,更是一面镜子,映射出人类思想演变的历程。破解每一 layer 的含义,都是一场对古人思想与文化的重温之旅。

湖南盗墓者找高手盗明藩王墓,没找到墓室,传当年知情工匠被灭口

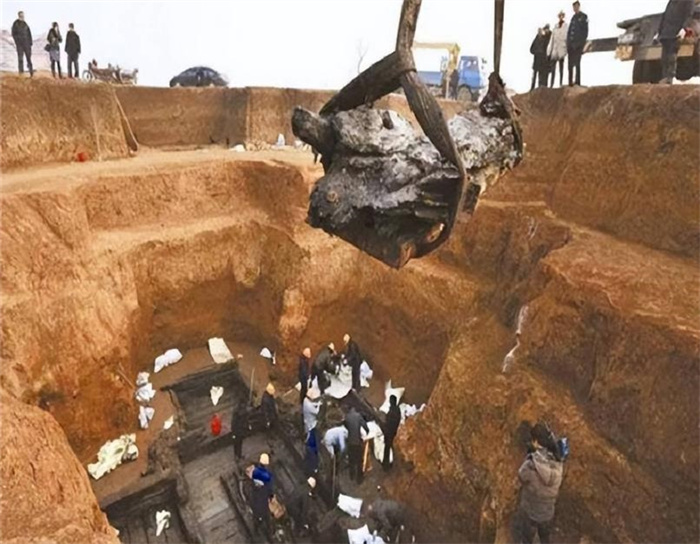

洛阳铲在盗墓中的运用案例本文作者倪方六现代盗墓者寻找盗掘目标有三种物探手段,分别是铲探、针探和磁探。在前面“梧桐树下戏凤凰”头条号中,已说过探针方式,这篇要说的是——铲探。顾名思义,铲探就是用铲子——具体说是用洛阳铲,探测地下墓葬的方式。洛阳铲是半圆形长筒铲,提取地下土样方面的效果和效率均令人满意。我要新鲜事2023-05-26 09:52:240000商朝发生什么 纣王为何宁愿舍弃半个河南也要发兵山东 考古解密

商朝的前身是分布在以河北邯郸的漳河流域为核心的族群,创造了下七垣文化(先商文化)。夏朝末年时,以商汤为首的商部落已经发展壮大,势力范围深入到河南东部商丘一带,与夏朝的仆从国葛国为邻。商汤发动了对葛国的灭国战争,并进一步征服了豫东一带的韦、顾、昆吾三国。商汤在郑州建立了规模宏大的郑州商城,开启了早商文化(二里岗文化)的时代。我要新鲜事2023-06-03 20:36:270000李学勤:中国古代研究一百年

0000扁鹊为何从课本中移除 四川古墓出土9部医书 揭开他的身世之谜

扁鹊,是古代中医的奠基人之一,他的医术高超,名声显赫。然而,现如今的他却因一座四川古墓出土的9部医书而被质疑其真实性。四川古墓,一直以来都是考古学家们的宝地。这次,在金牛区地铁三号线建设过程中,意外发现的这座西汉年间的古墓,又为我们揭开了一段历史的面纱。虽然古墓曾被盗墓贼洗劫一空,但幸运的是,仍然有很多陪葬品留存下来。经过专家们的勘察和发掘,最终断定这是西汉著名医学家淳于意弟子的墓穴。我要新鲜事2023-05-12 04:17:540002