新时代百项考古新发现丨河南隋代回洛仓与黎阳仓粮食仓储遗址

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央对文物考古工作高度重视,我国文物考古工作取得巨大进步和辉煌成就。这十年的全国十大考古新发现评选推介活动,推出了一大批优秀的田野考古发掘项目。

为见证伟大时代,展示辉煌成就,作为全国十大考古新发现评选推介活动的主办单位,中国考古学会、中国文物报社于4月18日签订合作协议,共同开展新时代百项考古新发现展示推介系列活动,展示宣传新时代十年通过全国十大考古新发现评选推介活动遴选出的百项考古新发现,系统回顾和总结新时代中国考古取得的巨大进步和辉煌成就,激励考古工作者建设中国特色中国风格中国气派的考古学,更好认识源远流长博大精深的中华文明,推动考古事业在新的起点上继往开来、再创辉煌,向党的二十大献礼。

河南隋代回洛仓与黎阳仓粮食仓储遗址

发掘单位:河南省文物考古研究院、浚县文物旅游局、洛阳市文物考古研究院

项目负责人:王炬(回洛仓遗址)、刘海旺(黎阳仓遗址)

隋代是我国古代大型国家粮仓建设的顶峰时期,也是我国古代地下储粮技术发展最完备的时期。据《隋书·食货志》记载:隋文帝开皇三年(583年),“……于卫州置黎阳仓,洛州置河阳仓,陕州置常平仓,华州置广通仓,转相灌注。漕关东及汾、晋之粟,以给京师”。隋炀帝大业初年(605-606年),“始建东都,……新置兴洛及回洛仓”。“置回洛仓于洛阳北七里,仓城周回十里,穿三百窖”。这些具有不同功能的大型国家粮仓对隋朝的兴衰起到了巨大的作用,其中的回洛仓和黎阳仓更成为隋末政权争夺战中起决定作用的著名战略因素。

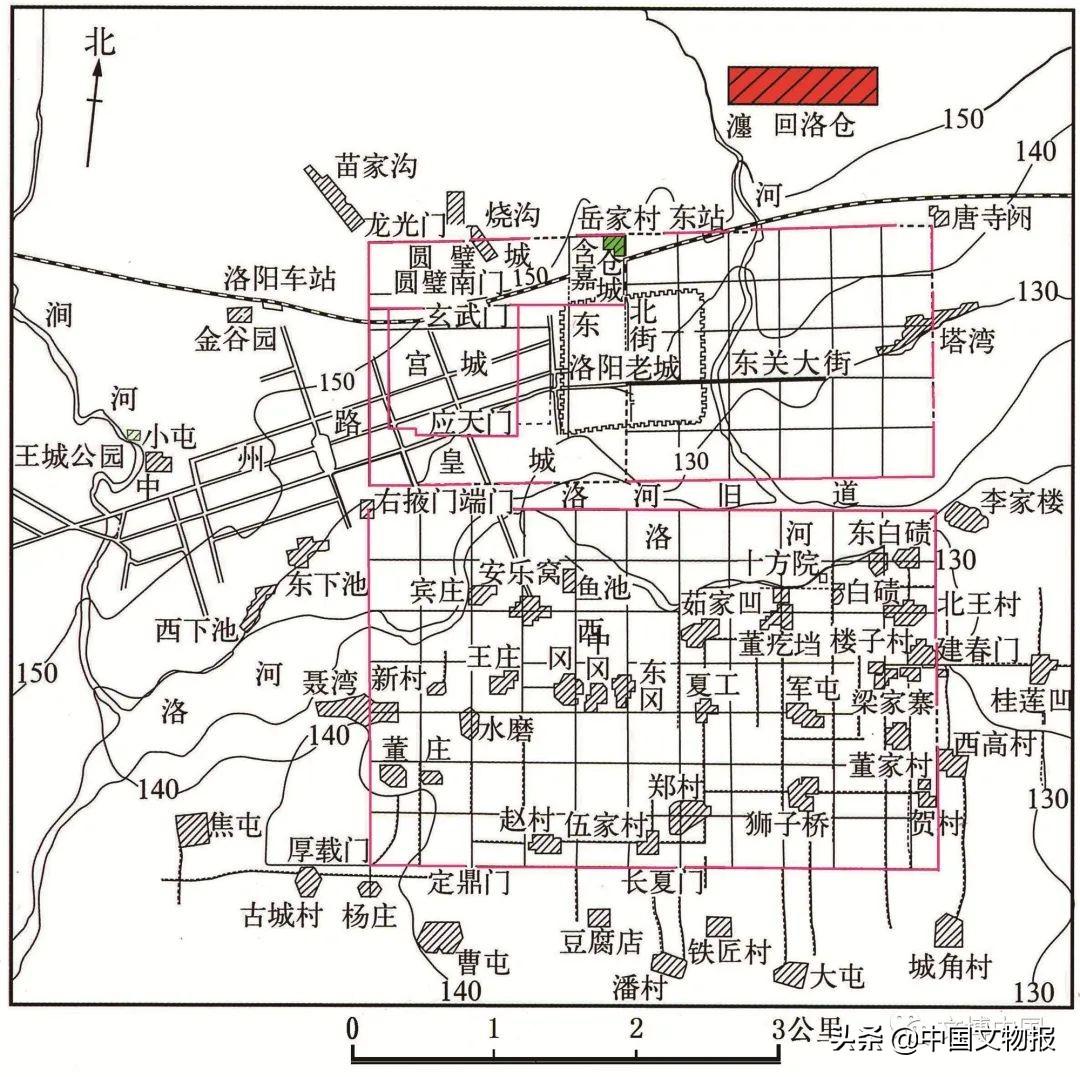

回洛仓遗址位置图

回洛仓遗址位置图

为配合中国大运河“申遗”,自2011年以来,河南考古工作者首次同时对隋代回洛仓遗址和黎阳仓遗址进行了较为全面的考古调查、勘探与发掘,取得了极为丰富的考古成果,明确了两处仓城遗址的范围和城墙、城壕、仓窖、道路、漕渠、管理区等总体布局,清理涉及除管理区外的其他所有遗迹类型,一些仓窖内还发现有粮食遗存。

回洛仓遗迹分布示意图

回洛仓遗迹分布示意图

回洛仓遗址位于隋唐洛阳城北1200米,地处邙山南麓的缓坡带。2004年曾对回洛仓遗址进行过小规模考古工作。2012年初以来,经过较大规模的考古勘探和考古发掘确认:回洛仓城平面呈长方形,东西长1140米,南北宽355米;仓城城墙宽3米;仓城中部为管理区,东西两侧为仓窖区;仓窖成组分布,整齐排列,间距8~10米;整个仓城仓窖数量在700座左右,远超文献记载中的数量,是国内考古发现仓窖数量最多的古代粮食仓储遗址。

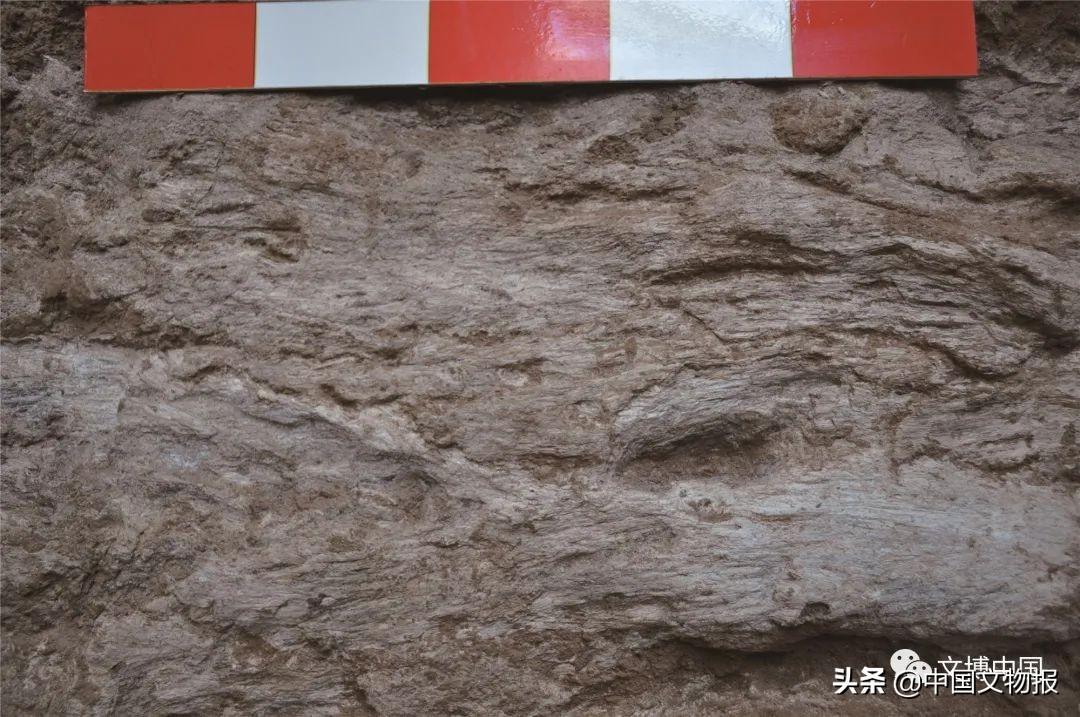

回洛仓C47窖情况状况

回洛仓C47窖情况状况

回洛仓C3仓窖口保存状况

回洛仓C3仓窖口保存状况

目前发掘清理仓窖4座,形制结构相同。发掘和研究结果揭示了其建筑过程:窖口处先挖一直径13~17米、深1.3~1.7米的圆形基槽,分层夯筑,目的是加固窖口的强度;然后在夯筑好的基槽内开挖仓窖,窖口直径约10米,底径7米左右,深7-9米;接着修整和夯打窖壁与窖底,并在窖壁上涂抹青膏泥;最后烘烤整个仓窖。丰富的仓窖底部堆积清楚表明了储粮前的防护铺垫:在青膏泥之上铺设木板,采用环窖心的同心圆形方法铺设;再垫3层苇席;窖壁也铺设木板。根据对C143号仓窖底部采集的土样进行浮选和植硅石检测,确定存储的粮食品种为黍。另外,在仓窖近底部清理出有较多应属于仓窖地上建筑盖顶的炭化草杆及草叶,部分草杆还基本保持塌落前的“人”字形屋顶形状。

回洛仓C47仓窖壁木板灰痕迹

回洛仓C47仓窖壁木板灰痕迹

回洛仓C3仓窖底蓆痕

回洛仓C3仓窖底蓆痕

仓城内发掘涉及道路两条:东西方向道路宽28米,南北方向道路宽40米。仓城外北部清理亦涉及道路两条:东西向道路宽5.7米,南北向道路宽26米。通往回洛仓管理区的漕渠遗迹宽20~25米,渠深6.5米。

回洛仓漕运沟渠

回洛仓漕运沟渠

回洛仓废弃不晚于初唐。

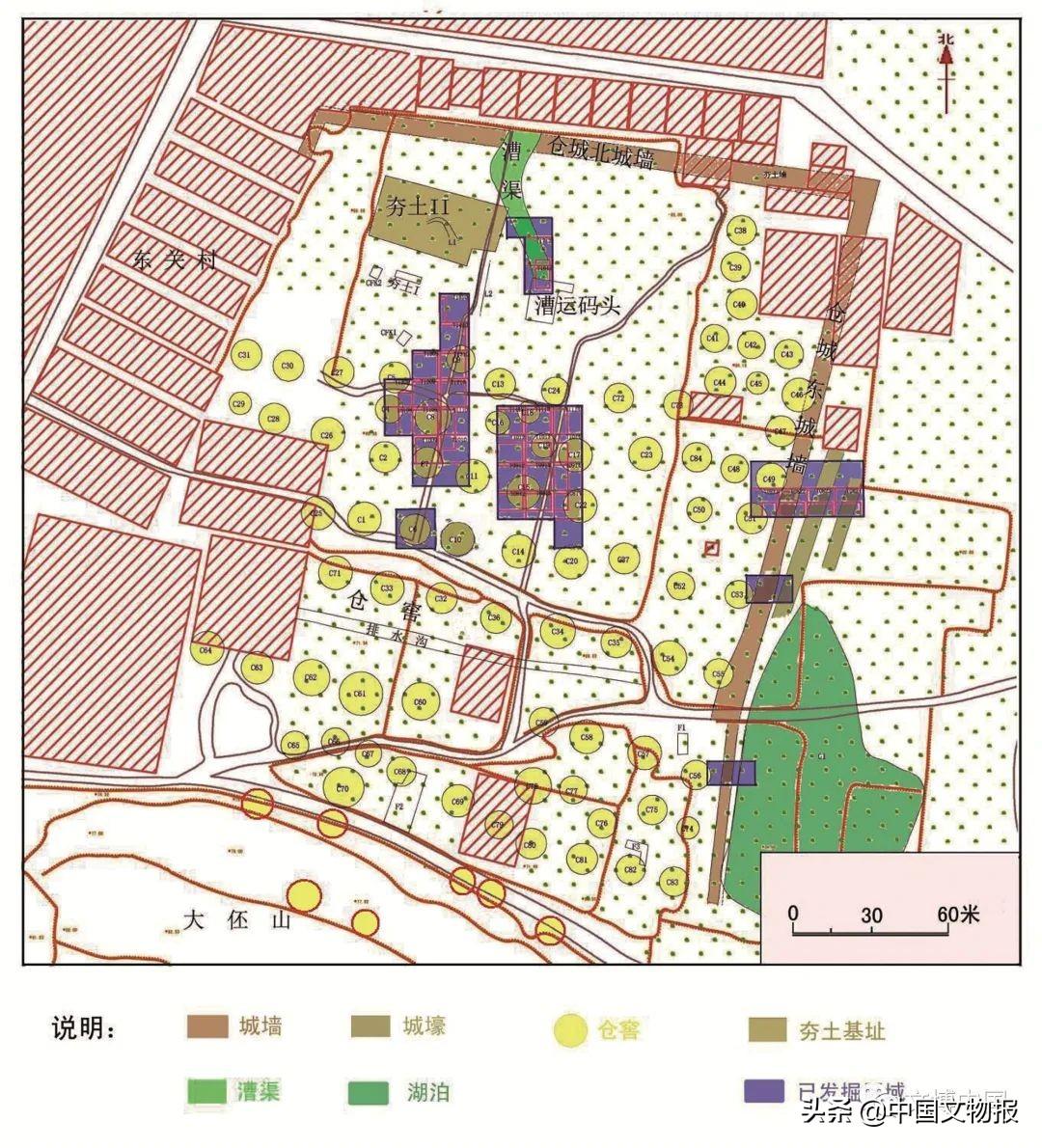

黎阳仓遗址遗迹平面图

黎阳仓遗址遗迹平面图

隋代黎阳仓遗址位于河南省浚县城东关大伾山北麓,东邻黄河故道,西距卫河(永济渠)约1.5公里。黎阳仓遗址为最新发现和首次发掘。黎阳仓城依山而建,平面近长方形,东西宽260米,南北残长300米。黎阳仓遗址的总体布局及各构成要素已经明确。经过发掘的仓城东城墙宽约5.5米,东城壕宽3.9米,壕底中部发现有与壕同向的两排密集柱洞。在仓城北中部发现一处漕渠遗迹,南北向,口宽约8米、深约4米。在渠西北侧发现一处夯土台基,为粮仓管理机构所在位置。

黎阳仓遗址护城壕内柱洞

黎阳仓遗址护城壕内柱洞

黎阳仓遗址漕渠遗迹剖面

黎阳仓遗址漕渠遗迹剖面

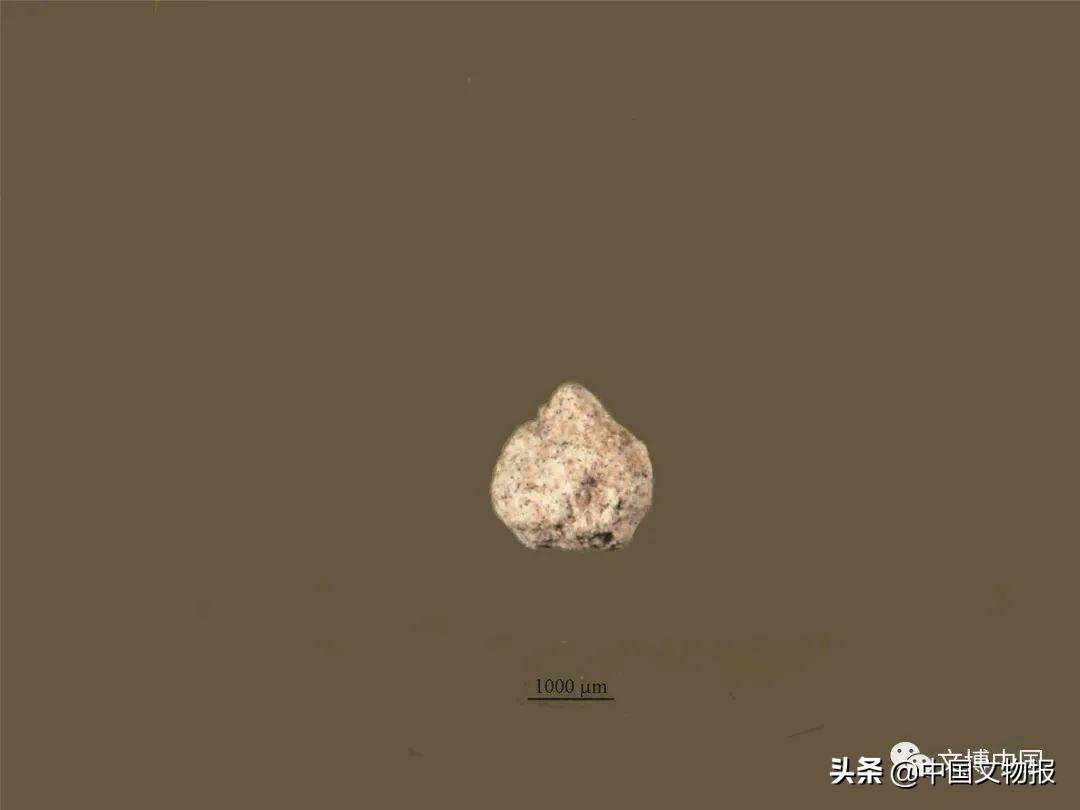

目前已探明储粮仓窖90多座,皆口大底小,圆形;口径8~14米左右,深约2.5~5米。仓窖排列基本整齐有序,排与排间距10米左右,窖与窖间距3.5~10米。其中C6窖口直径约12米,窖口至窖底深3.2米;窖口周围清理出有柱础遗迹。经过对窖内近底部残存的粮食遗存初步检测分析,为带颖壳的粟、黍及豆等。

黎阳仓C6仓窖仓窖底部与仓壁板灰遗迹

黎阳仓C6仓窖仓窖底部与仓壁板灰遗迹

黎阳仓C6仓窖出土带有残存的颖壳黍籽粒

黎阳仓C6仓窖出土带有残存的颖壳黍籽粒

黎阳仓C6仓窖出土带有颖壳的粟粒

黎阳仓C6仓窖出土带有颖壳的粟粒

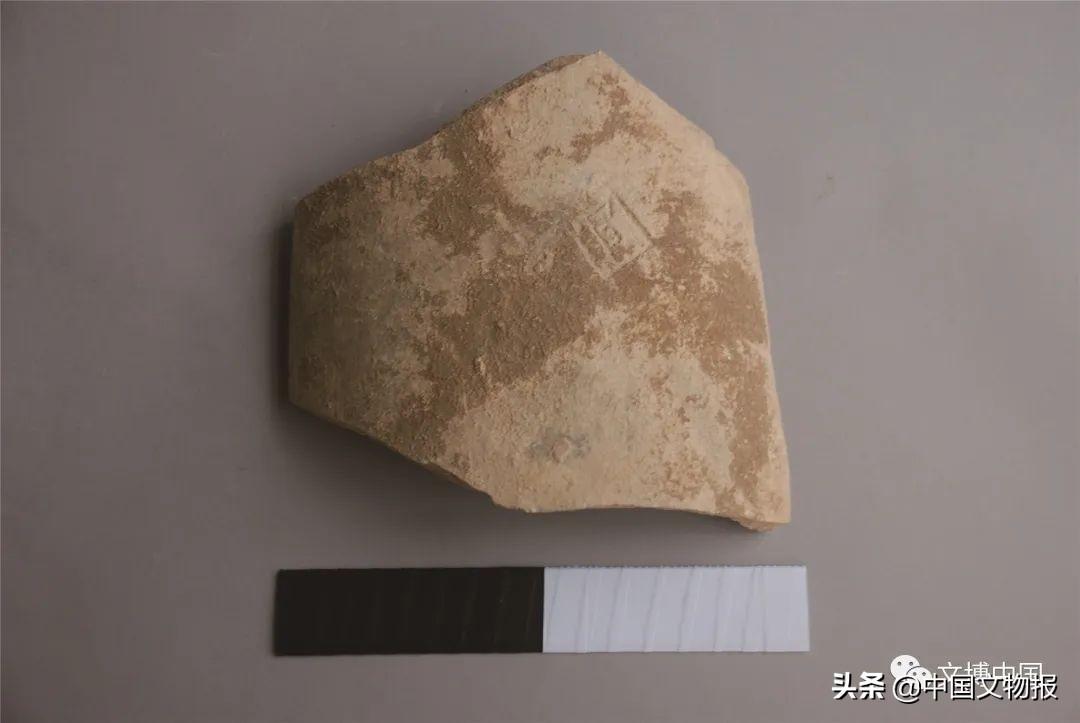

黎阳仓遗址出土的宋代“官”字戳印板瓦

黎阳仓遗址出土的宋代“官”字戳印板瓦

隋代黎阳仓废弃于唐初。考古发现表明,五代至北宋时期在废弃的隋代仓窖之上,另建有大型地面官仓建筑,这与文献记载相吻合。

对作为代表隋代不同类型的大型国家粮仓——回洛仓和黎阳仓遗址的首次同时发掘,以超前丰富的考古新资料全面揭示了我国古代地下储粮技术完备时期的特大型官仓的概貌和储粮技术水平以及储粮的种类。

两处仓储遗址的发掘相互补充地提供了隋代地下储粮技术的各个环节新的考古资料,对于研究和复原隋代大型粮食仓储全过程具有前所未有的丰富价值。回洛仓遗址的发掘展示了隋代都城具有战略储备和最终消费功能的大型官仓的储粮规模和仓窖形制特征;黎阳仓则显示出依托黄河和大运河而具有中转性质的大型官仓的形制特征。

两处仓储遗址的考古发现对于研究隋代社会经济、政治、工程技术及俸禄制度等具有重要的实物资料价值,同时,也为中国大运河成功“申遗”提供了隋代大运河开凿和利用的珍贵实物证据。

河南隋代回洛仓与黎阳仓粮食仓储遗址

入选“2014年度全国十大考古新发现”

图文摘编自申报材料

本号刊载的作品(含标题及编辑所加的版式设计、文字图形等),未经中国文物报社授权不得转载、摘编、改编或以其他方式使用,授权转载的请注明来源及作者。

来源 | “文博中国”微信公众号

编辑 | 张小筑 实习编辑 | 吴雨遥

复审 | 郭晓蓉

监制 | 李 让

刘斌:重磅!2022年全球十大考古新发现揭晓

【导读】《考古Archaeology》杂志是美国考古考古学会主办的面向公众的双月刊考古杂志,已连续出版70余年。自2006年开始,该杂志在每年的12月评选出本年度的世界十大考古发现,在全球范围内具有较大的影响力。近日,该杂志新出版的2023年第一期评选出了2022年度世界十大考古发现,以下为入选项目的详细介绍。01.埃及法老木乃伊的内部世界我要新鲜事2023-05-26 17:16:410000文物调研 | 苏州吴江区不可移动文物现状探析

文物是吴江历史风华的见证,也是江南气质的文化标志。为全面把握吴江区不可移动文物保护状况,提升保护工作精细化管理水平,通过对不可移动文物开展现状调研,基于全域特点、文物类别、文保等级的三维视角综合分析,提供数据支撑,完善保护措施,以期进一步传承好、保护好、利用好吴江文物资源。一、不可移动文物数量特点我要新鲜事2023-05-06 17:22:0000022十大考古参评项目 | 贵州贵安新区大松山墓群

01发掘单位贵州省文物考古研究所02项目负责人周必素/01/遗址概况大松山墓群位于贵州省贵安新区马场镇安康大道交兴安大道西南侧。2022年1月-5月,为配合贵州医科大学新校区一期建设项目建设,贵州省文物考古研究所对拟建区域进行了全面考古调查勘察,发现大量古墓葬等遗迹现象,并及时向国家文物局汇报,获颁发掘证照。我要新鲜事2023-05-06 13:28:420004安岳石窟的保护实践与思考

我要新鲜事2023-05-06 20:56:220000神秘的河南清朝干尸,项城挖出身着清朝官服干尸/五官清晰

在中国已不是一次两次发现干尸了,不过河南清朝干尸备受舆论。在被发现的当天晚上,三具棺材竟然不翼而飞了,好像被河南清朝干尸的后代抬走了!经过多方调查,干尸才找回。这具干尸身穿清朝的官府,五官清晰可见。河南项城挖出清朝干尸我要新鲜事2023-05-07 14:51:200000