新发现 | 山西晋阳古城发现瓷窑遗址

晋阳古城遗址位于太原市西南晋源区晋源镇,西依龙山、天龙山,东临汾河,面积20余平方公里,始建于东周,废弃于北宋初。自1960年代考古工作就已经开展,至今已有60年。因遗址埋藏厚、保存好,被国家“十一五”至“十四五”规划为重点保护的大遗址。2010年10月,列入国家首批考古遗址公园立项名单。

2021年,为了探寻晋源苗圃二号建筑基址和三号建筑基址的关系,晋阳古城考古队对两者之间的区域进行了考古发掘。发现1处瓷窑遗址,共清理出3处瓷窑炉遗迹、9处灰坑和近万件瓷片。

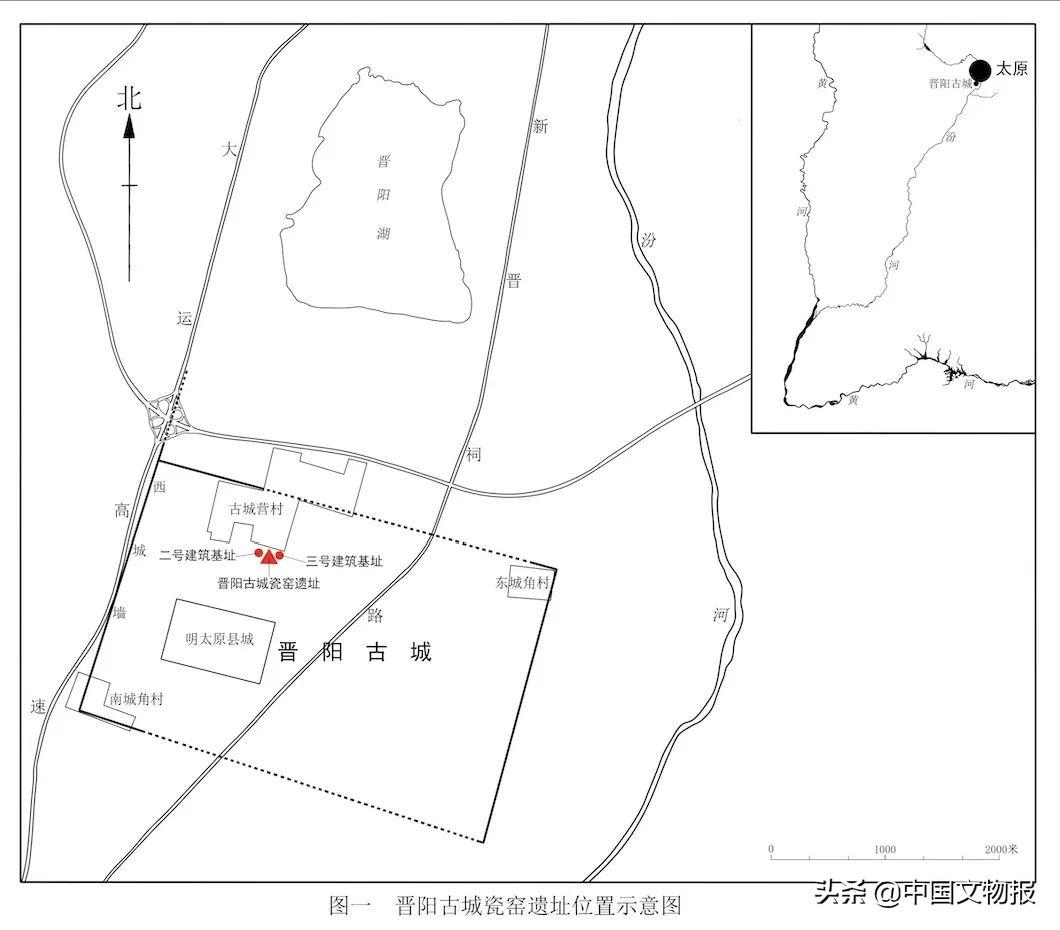

瓷窑遗址位置位于晋阳古城遗址内西北区域晋源苗圃内,西距大运高速1123米,东距汾河4112米(图一)。叠压于晋阳古城唐代文化层之下,西60米、东50米,分别为晋阳古城二号、三号建筑基址,窑址保存较差,但基本能够复原基址形制与结构。出土遗物中,有大量窑具、瓷片、炉渣和同时期遗物。

三座窑炉遗迹中保存相对好的是二号窑炉(Y2)。窑炉位于TS05W10西南部和TS05W11东南部,北距Y1的距离为2.2米,且平行于Y1,方向108°,距地表2.4米,南部被H30打破,与Y1、H30在一个活动面上。Y2为马蹄形馒头窑,东西长5.6(自火膛东端到窑床烧结面西端)、南北宽3.4(火膛挡火墙外侧两端)、深1.26米(自火膛底到窑床烧结面)。由于破坏严重,仅残存火膛部分和窑床的红烧土烧结面(图二)。

图二 晋阳古城二号窑炉(东-西)

图二 晋阳古城二号窑炉(东-西)

火膛平面近梯形,剖面亦呈梯形,口大于底,底部平坦。东西长3、南北宽3.4、深残存1.06~1.26米。火膛残存西壁挡火墙和东西南火膛壁,挡火墙和火膛壁皆用规格为长33、宽16、厚8厘米的耐火大条砖垒砌,残存最高13层。挡火墙自下向上呈阶级状叠涩,共13层。挡火墙北侧有宽约0.4米的青灰色烧结面,四壁残留有烧结的耐火泥,火膛外侧有10~40厘米的红烧土层。火膛内上部填埋红褐色土,夹杂大量的红烧土,近底部有杂乱无章的窑具,底部为10~15厘米厚的灰烬。出土较多的蘑菇形窑柱、喇叭形窑柱、炉条、垫圈、垫条和大量青釉瓷片和少量白釉瓷片等。窑床平面呈圆角长方形,仅残存厚4~10厘米的红烧土层,窑壁、烟道等相关遗迹均已不存在。窑床东西残长2.52、南北残宽2.72米。

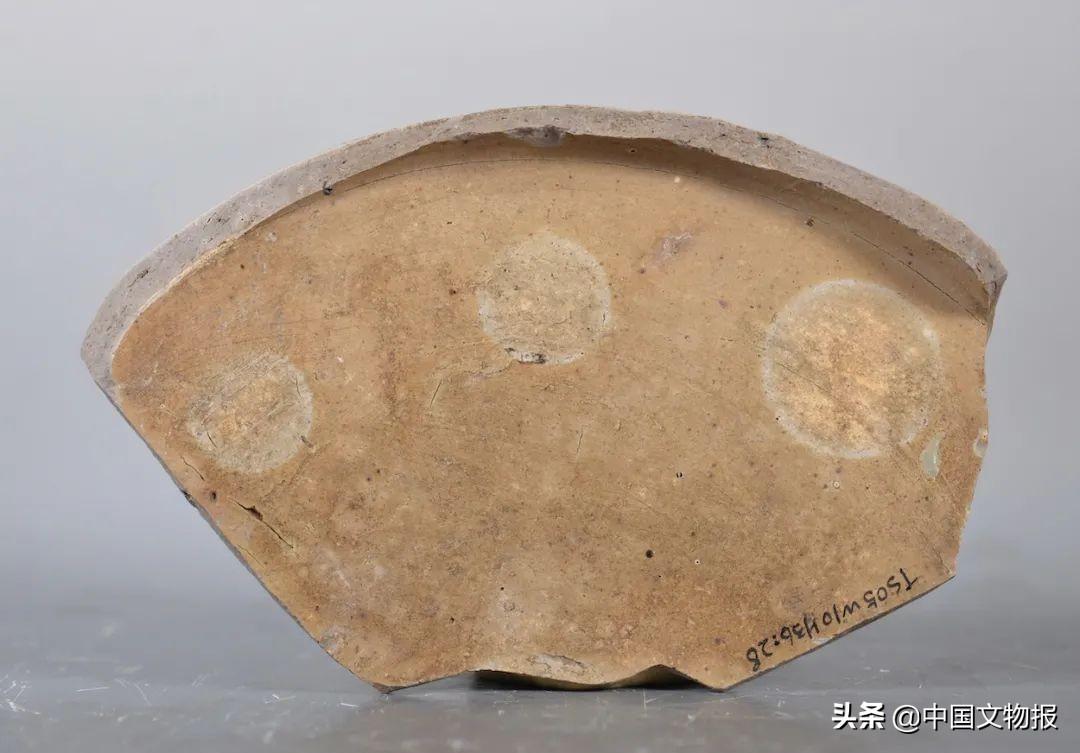

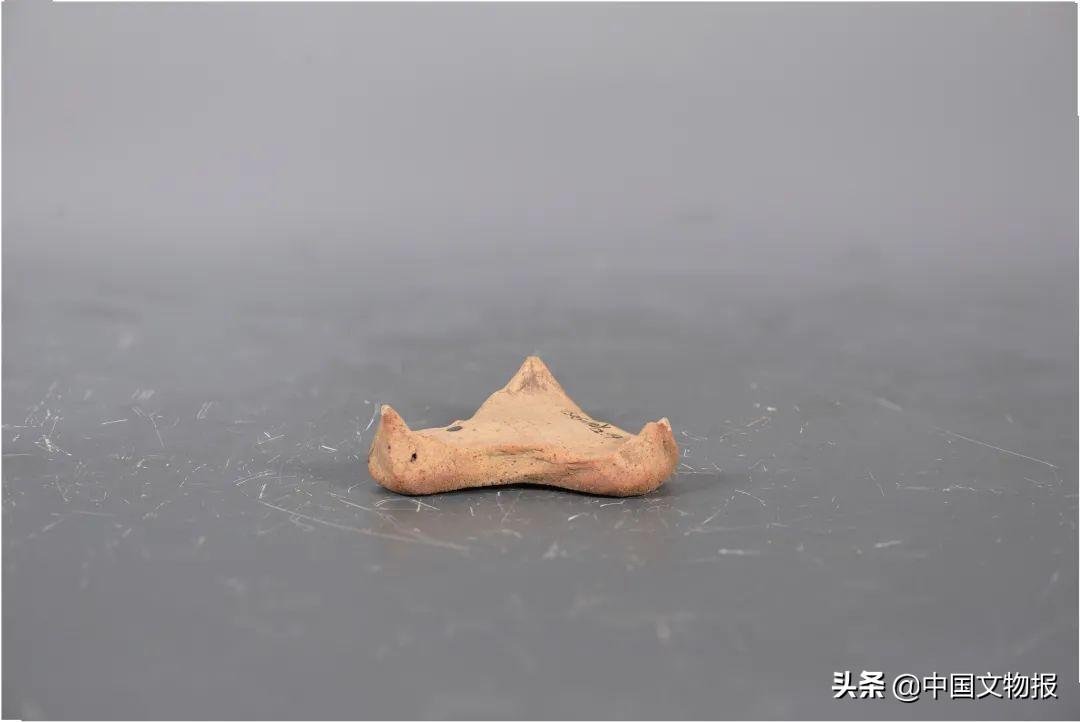

窑址发掘区共出土窑具一千六百余件,窑具主要为支具和垫具,支具有窑柱、匣钵和圆头条状支具;窑柱分蘑菇形窑柱(图三)和喇叭形窑柱;蘑菇形和喇叭形窑具的胎质均为夹砂的耐火材料,其上普遍粘连着垫具;匣钵(图四)为盆形,泥质,胎质较细,粘黏有白瓷器残口沿和被熏的器足痕,为小件细白瓷烧制所用。圆头条状支具有瓷胎和夹砂耐火材料,其表均涂一层黄绿色的夹砂耐火涂料。垫具有垫圈、垫环、垫条、垫块和三叉支钉(图五),胎质均为泥质,较细腻,胎色黄白色,火候较高,残存手捏痕。

图三 蘑菇形窑柱(标本TS05W10Y1:13)

图三 蘑菇形窑柱(标本TS05W10Y1:13)

图四 匣钵(标本S05W10H36:28)内壁

图四 匣钵(标本S05W10H36:28)内壁

图五 三叉支钉(标本TS05W10Y2:14)侧面

图五 三叉支钉(标本TS05W10Y2:14)侧面

图五 三叉支钉(标本TS05W10Y2:14)背面

图五 三叉支钉(标本TS05W10Y2:14)背面

发掘区出土瓷片主要为青瓷和白瓷,另外还有两件素胎瓷塑。白瓷可辨识的主要器型为罐、碗、杯、钵和器盖等(图六);釉色多白中泛青或白中泛黄,基本上都施有厚厚的白色化妆土(图七),有的釉面严重沁蚀,已失光;有的保存较好,釉面有细碎开片。另外,出土极少量的细白瓷,积釉处为水绿色,光照可透光。青瓷可辨识的主要器型为罐、瓮、碗、盆、钵、瓶、灯台、纺轮等(图八);釉色有青绿釉、青黄釉、青褐釉和花釉,其中有的标本釉面严重沁蚀失光,有的严重剥釉,有的釉面厚薄很不均匀,有的釉面保存很好,玉质感极强;瓷胎主要为泥质,仅有一素胎瓷塑为泥质夹砂。无论是白瓷还是青瓷,胎色多青灰色、灰白色和黄白色,大部分器物露胎处呈现红褐色,大器型青瓷器物烧造火候普遍较高,小器型化妆白瓷多数烧造温度略低,细白瓷则火候较高。

图六 细白瓷瓷杯(标本TS05W10H36:32)

图六 细白瓷瓷杯(标本TS05W10H36:32)

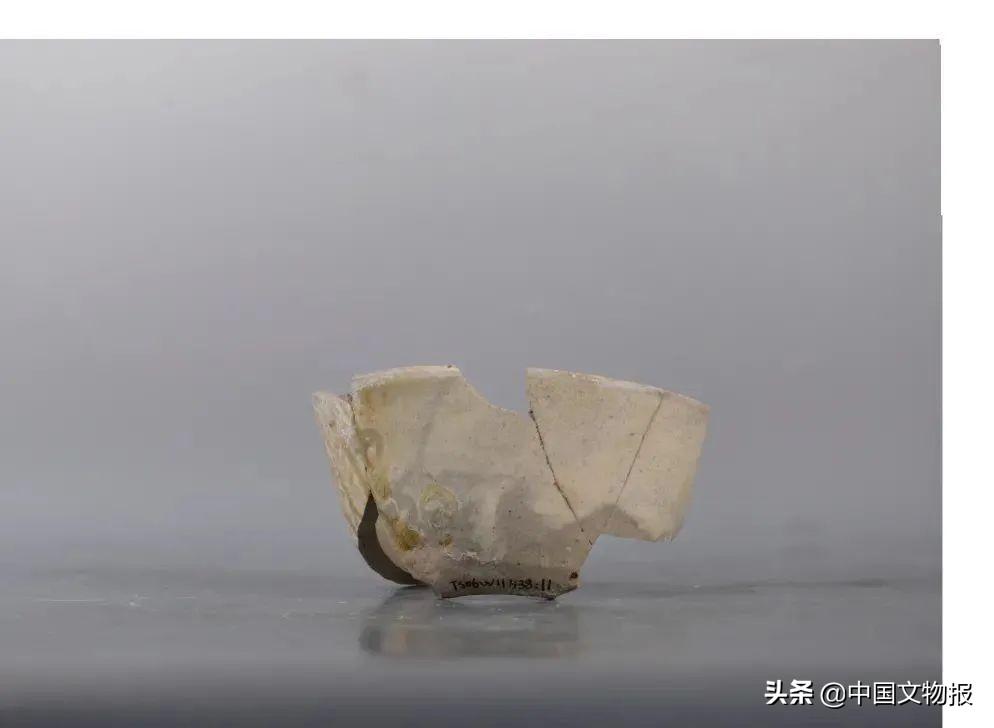

图七 化妆白瓷碗(标本TS06W11H38:11)

图七 化妆白瓷碗(标本TS06W11H38:11)

图八 青瓷长颈弧腹罐(标本TS05W10H36:12)

图八 青瓷长颈弧腹罐(标本TS05W10H36:12)

晋阳古城瓷窑遗址位于晋阳古城遗址内,处于北朝至唐代宫城区的南部,这是晋阳古城开展考古工作来第一次发现的瓷窑遗址。发掘的瓷窑遗址开口于第⑤b层位下。第⑤b层是唐早期文化层,其下为北朝建筑基址。

从瓷窑的残存遗迹分析,瓷窑均为马蹄形馒头窑,由火膛、窑室和烟道组成,火膛与窑室之间有挡火墙,窑室与烟道之间也有烟道墙相隔。窑炉的通风道应该在工作面上,现已经破坏,无法确证。火膛内发现大量的木炭灰,证明烧窑所使用燃料是木炭。从遗迹及出土遗物看,瓷窑的使用时间很短,烧制的产品种类也不多。蘑菇形窑具与是主要的支烧工具,还有少量的喇叭形窑具。出土青瓷器和化妆白瓷都应是在这样的窑具之间裸烧,但细白瓷使用匣钵,匣钵为盆型,上下两组摞烧,从匣钵上的痕迹看烧制器物为倒置,即口沿朝下,足部朝上。

出土器物有显著的隋代或唐代早期特征,我们判断该瓷窑的时代可能是隋代,使用时间不长,烧制器物种类少,但技术水平较高,其而位置位于当时的晋阳宫宫城内,说明这是一处重要的隋代瓷窑。该窑址是山西地区目前发现最早的瓷窑址,填补了相关研究的空白,在中国古陶瓷研究中有重要意义。

作者:韩炳华

作者单位:山西省考古研究院、山西省古建筑与彩塑壁画保护研究院

考古新发现投稿邮箱

本号刊载的作品(含标题及编辑所加的版式设计、文字图形等),未经中国文物报社授权不得转载、摘编、改编或以其他方式使用,授权转载的请注明来源及作者。

来源 | “文博中国”微信公众号

编辑 | 张小筑 实习编辑 | 林卓颖

复审 | 郭晓蓉

监制 | 李 让

蜀龙:中国四川大型恐龙(长11米/生活在河畔湖滨地带)

随着考古的不断发现,目前中国已掘出了174种恐龙化石,并为其命名。而这在其中,不少恐龙的名字与发现地息息相关,比如山西龙、黑龙江龙,还有今天要介绍的蜀龙,接下来就随小编一起去简单了解看看。蜀龙基本资料体型:蜀龙是一种亚洲的巨型食草恐龙,它体长11米,与似鳄龙差不多大,体型在已知774种恐龙中排第147位,生活在距今1.75亿年-1.63亿年前的中侏罗世。蜀龙化石我要新鲜事2023-05-08 03:11:570000二里头绿松石龙的源流——兼论石峁遗址皇城台大台基石护墙的年代

#一国一品#2002年发掘出土、2004年清理揭示的二里头文化二期的绿松石龙,清晰地展示了夏文化“龙”文化遗存的崭新风貌。2018年以来在石峁遗址皇城台大台基发现的石雕龙,则表现出与二里头绿松石龙有着十分密切的联系。我要新鲜事2023-05-31 20:59:150000史托龙:北美洲小型食肉恐龙(长4米/距今1.45亿年前)

恐龙灭绝至今已有几千年,随着化石的不断挖掘,越来越多的恐龙被发现,其中包括世界十大恐龙之最中的恐龙,也有名不经传的恐龙。为了丰富大家的恐龙知识,今天小编为大家介绍一个史托龙,它出土于北美洲的美国,一起去认识一下吧!史托龙基本资料我要新鲜事2023-05-08 09:01:350000永川龙:亚洲最完整的食肉恐龙(长11米/1.63亿年前)

说到恐龙,大家都会想到恐龙之王霸王龙,最可怕的恐龙棘龙等。其实在地球上,存在过的恐龙很多,比如永川龙,它就是一种大型食肉恐龙,而且曾生存在中国,一起去认识看看。永川龙基本资料永川龙是一种中国的大型食肉恐龙,它体长11米,与克拉玛依龙、蜀龙差不多大,体型在已知774种恐龙中赞排第147位,生活在距今1.63亿年前的中侏罗世。永川龙化石我要新鲜事2023-05-09 03:19:030000