读《世纪敦煌》:“彼时与此时”的变迁,是敦煌故事的另一种讲述方式

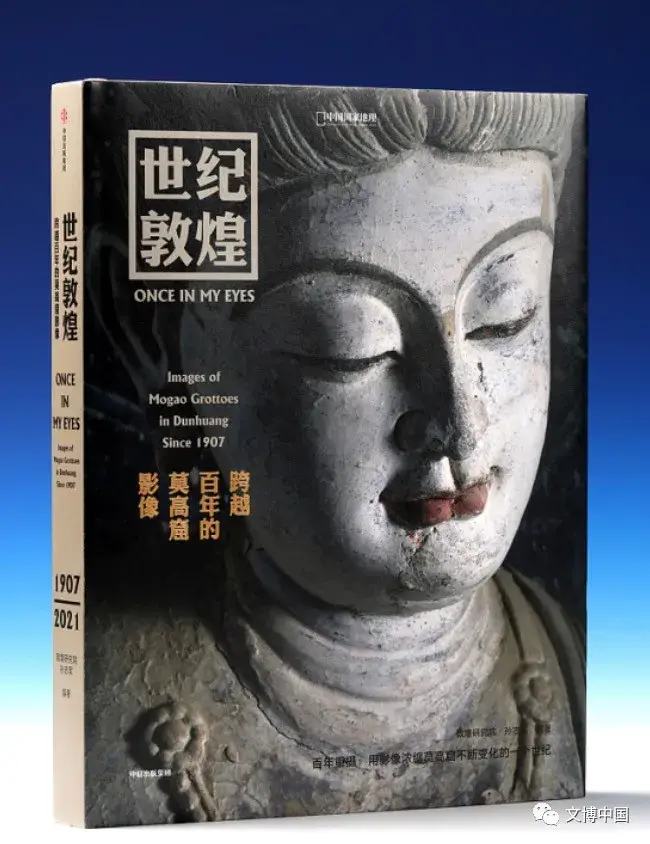

在敦煌莫高窟第45窟唐代塑像低垂的目光注视下,小心地拆开书的塑封时,心中还暗暗地想着,没有拆封的新书一定没有作者签名,太遗憾了!

去掉塑封后,我细细地品赏封面。只见书名“世纪敦煌”以淡淡的赭黄色字体印在封面左上方,编著者孙志军先生的署名与“用影像浓缩莫高窟不断变化的一个世纪”的著书思路落在右下角,整个封面营造了一种沉静的氛围,而塑像历经千年依然生动的红唇又为这种沉静带来一抹生动的暖色。掀开封面,惊喜迎面而来:孙先生的墨宝跃然纸上,心中不禁感慨孙先生的细心和爱书之情。在扉页上签过名后又用塑封重新包好邮寄,也许正是孙志军先生这种细心和文博摄影人对图像的敏感成就了《世纪敦煌——跨越百年的莫高窟影像》一书。

书名:《世纪敦煌》

敦煌研究院孙志军编著

出版发行:中信出版集团股份有限公司

印次:2021年9月第1次印刷

定价:238元

敦煌莫高窟,自乐僔和尚于公元366年开凿第一个洞窟开始,经历了一千多年持续不断的营建,形成了规模宏大的佛教石窟群,融合了不同民族和宗教信仰,是东西方文明的交汇之地。但到明朝以后,陆上丝绸之路几近中断,敦煌石窟也停止了营建,并逐渐被人遗忘。直到1900年,道士王圆箓偶然发现藏经洞并将一些经卷与绢画送出,才使敦煌再度引起世界的关注。由于清政府的腐败,没有及时采取保护措施,石窟几乎处于无人管理的状态,来自多个国家的探险者来到莫高窟,揭取壁画、盗买经卷文书,致使大量文物流失国外。在遭此劫难的同时,这些劫掠者也使用摄影术留下了莫高窟当时的保存状况,这些影像也流散在世界各地,没有得到系统的整理研究。

孙志军先生从1984年起就在敦煌研究院从事石窟摄影工作,现为敦煌研究院网络中心主任,副研究员,其专业方向为文物摄影和敦煌摄影文献研究。在工作之余,孙志军先生痴迷于收集与影像相关的摄影档案卡片、底片袋、修相台等,最为关注的是敦煌莫高窟的历史影像。他对1949年以前斯坦因、伯希和、石璋如、罗寄梅等人拍摄的莫高窟照片不断收集研究,并前往大英图书馆、匈牙利科学院图书馆、哈佛大学艺术图书馆等机构,考察摄影原作和底片,综合当时的历史研究资料、调查报告、公函、画册和回忆录等一手文字资料,以编年的方式梳理了1907—1949年早期探险家、学者和摄影师在莫高窟的拍摄活动,并逐一进行研究,在书中图文并茂地阐释,揭示了隐藏在影像中的历史面貌,发掘了影像拍摄背后的故事。例如,那幅广为流传的斯坦因从藏经洞搬出经卷时的情形的照片,事实上经卷是后期画在照片上的,通过原作可以看出黑白照片上堆积的经卷手稿带着淡淡的蓝色,说明并不是用底片直接制作的照片。出现这种情况是因为斯坦因拍摄时失误造成原底片二次曝光,最后不得不在藏经洞外观的照片上添画了几堆手稿。

斯坦因1907年6月8日拍摄

敦煌莫高窟第16窟,经卷为后期手工添画

另外,孙志军先生对1908年2月法国西域考古探险团团长伯希和的石窟笔记、1914年俄国新疆考察队在莫高窟的考察拍摄经历、1926年北京大学研究所国学门学生陈万里敦煌考察调查报告《西行日记》、1942年西北史地考察团历史组成员石璋如的工作记录、1943年6月“中央通讯社”摄影部主任罗寄梅敦煌石窟摄影档案等历史资料的梳理研究,不仅展示了莫高窟的研究历史和摄影历程,更为中国摄影史的研究带来了新的成果。

在研读历史照片和相关史料的过程中,孙志军先生逐渐产生了用“重摄”的方法来表现莫高窟“彼时与此时”的变迁,为敦煌石窟的历史、文化、保护研究追溯直观的历史信息的想法。他仔细分析并多次模拟斯坦因、努埃特等人拍摄的莫高窟的季节、时间、角度、摄影镜头视角、底片画幅比例等拍摄因素,对莫高窟的外观和洞窟内景进行了重摄。结果表明,在一个世纪的时间里,莫高窟发生了较大的变化,损毁、营建、保护、修复在循环往复地发生。其中最典型的例子就是通过哈佛艺术博物馆中国考察队和斯文·赫定的照片,我们直观地了解莫高窟北大像从曾经的无遮无盖到九层楼的落成,时间跨度上也印证了《重修千佛洞九层楼碑记》中关于修建九层楼的记载。

美国哈佛艺术博物馆中国考察队于1925年拍摄的敦煌莫高窟北大佛(今第96窟)

斯文·赫定于1934年11月6日拍摄的尚未竣工的莫高窟九层楼

十几年来,孙志军先生拍摄了数万幅反映莫高窟现状的照片,并将之与一百多年前的影像进行比对,为我们展现了早期石窟——十六国、北朝;盛期石窟——隋至盛唐;中期石窟——中唐至五代、宋;末期石窟——西夏至元这四个部分或巨大或细微的变化,并在照片下对影像的变化进行阐释说明。

敦煌莫高窟第459窟主室南壁

(晚唐洞窟,图片左侧为南壁晚唐画楞伽经变一铺;右侧为西壁龛内南壁,画卷草帷幔、弟子等。从1908年照片可以看到,南壁及西壁龛外南侧原有天王立像三身及菩萨一身,应是晚唐所塑,均佚失无存。南壁壁画经清理修复,重见天日。窟内又增立一木柱作为支撑。)

通过这些影像对比,我们感受到黑白照片与彩色照片给视觉带来的冲击和强烈震撼。这种“彼时与此时”的变迁也因此成为本书的重头戏。这种比对让我们对那些被破坏且永远不可还原的变化心存内疚,对那些已缺失的有损毁的心生遗憾,客观地感受到一百多年来莫高窟由于自然和人为的原因而发生的变化,心中从而升起更为急迫的保护感。这也恰恰是孙志军先生致力于这项工作的初衷:希望通过这些新旧照片的对比,唤起人们的文物保护意识。

“彼时与此时”的变迁,是敦煌故事的另一种讲述方式。孙志军先生以对生活的热爱、对工作的认真执着,经年积累成此硕果,用影像将一百多年来敦煌莫高窟的变化娓娓道来,其情可钦,其志可感。愿更多人从他的讲述中了解敦煌,爱上敦煌,立志保护敦煌!

作者:牛爱红

作者单位:河南博物院

本号刊载的作品(含标题及编辑所加的版式设计、文字图形等),未经中国文物报社授权不得转载、摘编、改编或以其他方式使用,授权转载的请注明来源及作者。

陕西咸阳扩建机场 发现3000多古墓(陕西古墓)

陕西咸阳扩建机场的工程中发现了一个大型的古墓群。在陕西地区绝对算得上是我国古墓最多的地方之一,在2020年期间,陕西咸阳对于国际机场进行扩建的时候发现机场附近的一片空地下方居然是一座古墓群,很快就找到了当地的考古工作人员,对于这座古墓进行探究,只不过最后的探究结果也是让专家们非常的震撼,因为在机场扩建的范围内居然发现了3500多座古墓。就是相当大型的一个古墓群。1.大型古墓群我要新鲜事2023-09-05 20:14:070004袁世凯生母葬地,民间有一诡异说法,放羊孩子无意中发现了大秘密

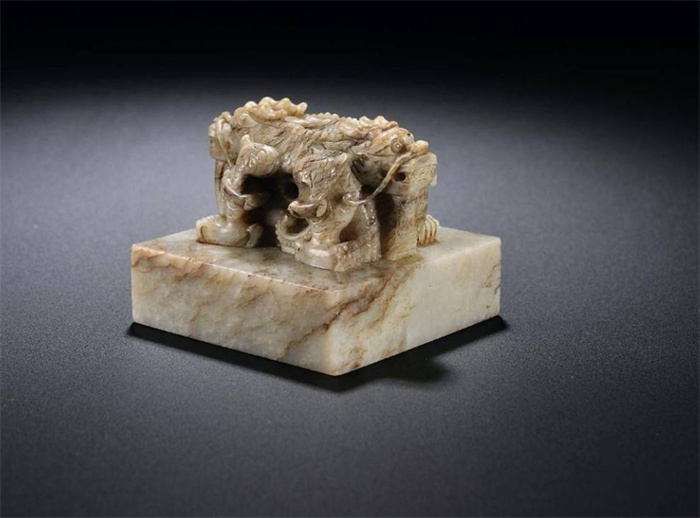

袁世凯祖母和生母葬地本文作者倪方六袁世凯家族墓地有三处,一处在项城高寺镇袁阁村,一处在商水平店乡白塔寺,一处在项城郑郭镇李洼村西。袁阁村祖坟,被大家说得很多,各种袁世凯家族传记都有提到,袁世凯直系也大都葬于此。而袁氏家族另两处墓地,便鲜为人知了。商水县平店乡白塔寺袁氏家族墓地,比袁阁村墓地的出现要晚,这片墓地一直到晚清才姓“袁”。我要新鲜事2023-05-26 17:55:350003中学生捡到一个印章 主人居然是国丈(孤独信)

中学生捡到了最牛老丈人独孤信的印章。1981年11月的一天,在陕西省的旬阳县,一位名叫宋青的中学生在放学回家的路上,无意中发现路边有一个黑色的土疙瘩,他好奇的捡起来,仔细一看,发现这块石头的形状很奇怪,造型是一个多面体,总共有26个切面,在正方形的面上还刻着一些奇怪的文字,整体看上去就像一个色子。宋青觉得这件小东西挺好玩,于是就揣在兜里带回了家中奇怪印章我要新鲜事2023-04-10 12:38:480000浙江考古:海岛之光 宁波大榭遗址的考古发现

浙江省海域广阔,海岸曲折,海岸线长约2200多公里。沿海岛屿星罗棋布,共有2100多个,约占全国岛屿总数的三分之一。在这些岛屿中,有一座大榭岛,面积30.84平方公里,距宁波市中心约40公里,西与北仑港相邻,南距大陆最近处不足500米。因古时这里树茂林密,远眺似浮于海面上的亭台楼阁,故名“大榭”。我要新鲜事2023-05-27 07:35:450001新时代百项考古新发现丨重庆合川钓鱼城范家堰南宋衙署遗址

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央对文物考古工作高度重视,我国文物考古工作取得巨大进步和辉煌成就。这十年的全国十大考古新发现评选推介活动,推出了一大批优秀的田野考古发掘项目。我要新鲜事2023-05-07 01:02:530007