荐书 | 回顾·守望·反思——《中国考古学概念的反思》序

今年是仰韶文化发现100周年,也是我国现代考古学诞生100周年。百年来我国考古学的所取得的辉煌成就,让举世瞩目。记得一位名人说过,一个学科成熟的标志就是对学科自我反思能力。呈现在读者面前的这本著作,就是焦天龙先生对我国考古学科相关概念进行反思的成果,相信会引起业界的重视。

我和本书的作者焦天龙先生是同乡,当年他在中国社会科学院考古研究所山东队任职,一度还主持山东队的工作,见面的机会相对多一些。记得1992年中国考古学会第九次年会在济南举办,他是会务组的主要工作人员,我被拉去帮忙,会前会后由此有了更多接触,因此增加了彼此了解,此后对他的科研活动和成果也就有了更多的关注。他对于胶东半岛地区的贝丘遗址多有研究,并主持了日照尧王城、滕州前掌大等遗址的考古发掘。后来他远赴大洋彼岸,到哈佛大学跟随张光直先生攻读博士学位。

1998年暑期,山东大学与耶鲁大学、芝加哥费尔德自然历史博物馆围绕日照两城镇所开展的中美鲁东南沿海地区系统考古调查项目进行到第四个年头,文德安(Anne P. Underhill)教授邀请蔡凤书教授、于海广教授、栾丰实教授和我四位中方合作伙伴访问,到哈佛大学拜访张光直先生访美之行的重要一站。在天龙和慕容捷(Robert Murowchic)、高德(David Cohen)诸位的精心安排下,我们在波士顿的行程非常圆满,尤其是见到了在国内首倡聚落考古的张光直先生。

当时张先生身受病痛折磨,讲的话已不容易听懂,但当我向他汇报两城镇前三个季度区域系统调查成果时,张先生眼里透露出异常兴奋的目光。看得出他想说什么但已无法表达,直到临别时他坚持在夫人李老师搀扶下送我们到门口,才听到“招待不周”四个字。我相信张先生对这个调查项目肯定想做更多的了解,也肯定会有很多的期待,因为早在1984年张光直先生首次受邀到国内高校讲学,他就选择了北京大学和山东大学,著名的《考古学专题六讲》就是他那次讲学的成果,其中的“聚落考古”和“聚落形态研究”理论对此后我国的考古学理论和实践影响很大。他选择山大授课,我猜测一则是因为他跟时任山东大学校长吴富恒先生很熟,也跟刘敦愿师比较熟悉,二则应该是海岱地区考古学文化序列和陶器分期比较完善,这是开展聚落考古和区域系统调查所必不可少的条件。

也是那次波士顿之行,我对哈佛燕京学社访问学者项目有了较多了解,便在2000年投递申请并获得通过,次年再访哈佛,行前自然烦请天龙先生代为安排住宿等相关事宜,结果是跟先到一步的陈星灿先生一家比邻而居,这当然是一个最好的安排了!引以为憾的是张光直先生已于当年年初仙逝,再无法聆听他的教诲。好在有天龙先生的安排引见,访学期间经常参加人类学系和费正清研究中心的活动,尤其是旁听了李润全、巴尔-约瑟夫(Ofer Bar- Yosef)等教授的讲课、讲座等,与波士顿大学东亚考古研究中心的慕容捷、高德和邵望平等学者互动也很多。当时这两个学校经常举办有关东亚考古的学术活动,还不时可以见到来自海峡两岸的考古学家、历史学家,感觉生活很充实。

就在一年的访学快要结束时,获知天龙如愿应聘到夏威夷毕士普博物馆(Bishop Museum)任职。因为他的博士学位论文是关于南岛语族研究的,这个选择当然专业很对口,此前和此后很长时间他的研究重心也是围绕华南、台湾和南岛语族考古研究展开的。我回国后请他来山大讲学,并给《东方考古》赐稿,所讲授和论文的题目也多与此有关。后来天龙先生先后在香港海事博物馆、旧金山亚洲艺术博物馆和丹佛美术博物馆亚洲部任职。这些经历无疑丰富了他的学术经历,加之他在厦门大学一直担任兼职教授,始终工作在田野、博物馆和教学工作一线,我便邀请他来山大做个系列报告。

2018年年底他以山东大学流动岗教授的身份到访山大,以“考古学概念与实践”为题开设专题讲座五场,每次都是百余名师生聚集一堂,取得了很好的效果。期间我们就酝酿以此次系列讲座的内容出版一本书,纳入“山大考古”书系。今年年初天龙先生工作又有所变动,受聘于香港故宫文化博物馆任首席研究员。尽管如此,这本书还是如期完成,这是需要感谢的!

正如天龙先生在自序中所说的,本书不是对考古学概念和技术的全面介绍和分析,而是有选择性地讨论了一些对中国考古学造成了重大影响或值得学界深入探讨的概念。他在北京大学、哈佛大学所受的专业训练,以及在北美和国内长期从事考古一线工作的经历,使他成为最合适的作者人选。国内一度对考古学的学科性质,也就是考古学究竟属于什么学科门类有过争论,但无论是属于历史学还是人类学门类,考古学研究人类历史的属性是不会变的。

人类考古学强调对“人”及其行为的研究,与国内作为历史学科门类的考古学所强调的“见物见人”,其追求都没有什么本质区别,这就是我们现在经常说“讲好故事”,其主角当然是“人”和人类。几年前曾为迈克尔·史密斯、加里·费曼、周南、蒂莫西·厄尔、伊恩·莫里斯所写《作为社会科学的考古学》中文版写过一篇导读,就作为这篇序文的结束语吧:

考古学源于人们对自身过往历史和文化的探究与追寻。因此,它在过去很长时间以及将来的发展中仍然会作为历史学亦即人文学科的分支学科而存在。也就是说,无论分析方法多么尖端,阐释理论多么前沿,“作为历史学的考古学”这一命题将永不过时。对于有着悠久文明与成文历史的旧大陆文明古国和文明区域的考古学尤其如此。

上世纪中叶前后开始并延续至今的以测年技术、地理探测技术、计算机技术和生命(态)科学等为代表的自然科学手段在考古学上的广泛应用,赋予了考古学浓重的(自然)科学的色彩,科技考古成果辈出,“作为科学的考古学”逐渐被认可、接受。与此同时或稍早开始融入到考古学并同样延续到当下的文化人类学、民族志学,在理解和解读考古遗存并进而阐释早期人类社会行为方面所具有的启发意义,使得“作为人类学的考古学”深入人心,成绩斐然。

学科的上述发展,既是因应了考古学主战场先是以文明或国家起源、继之以社会复杂化进程这一主要任务的需要,也反过来极大促进了考古学自身在人类早期社会研究上的广度与深度,其必然结果是,考古学由对(器)物的专注,转移到对人和人类社会组织的关注。家户、村落、城镇、都市,人口数量、手工生产、贸易、市场,基层组织、社区规划、行政职能、国家和政治形态,诸如此类的社会学、经济学、政治学和法学等社会科学的术语和概念越来越多地出现在考古学家们的论著中,“作为社会科学的考古学”这一命题便应运而生。

而且,很重要的一点是,随着全球的一体化和学科的国际化,考古学正在超越其固有的地域的局限性,成为所有从业者可以共享的知识领域。在这一点上,社会科学所固有的理性、实证性等特征,恰恰是考古学所需要的。这就是考古学,一个富于融合能力的学科理论的发展脉络,正是这种融合能力,使之能够不断创新,永葆青春。

(作者方辉,系山东大学历史文化学院、文化遗产研究院院长)

本号刊载的作品(含标题及编辑所加的版式设计、文字图形等),未经中国文物报社授权不得转载、摘编、改编或以其他方式使用,授权转载的请注明来源及作者。

林彪被誉为军神, 为何彭德怀却看不起他, 这三件事不得不谈

林彪由一个弱不禁风的富家弟子,在经过抗日战争和解放战争,磨练成了一个身经百战的开国元帅。其威名在建国以后达到了顶峰。在开国将领甚至十大元帅中,也是翘指可数。但是他孤僻的性格,和傲气的作风,在十大元帅中,也多为人诟病。然而都鉴于他的赫赫战功,敢怒不敢言。若论到军功能和林彪箱体并论的只有彭德怀,彭老总。他的资历和战功丝毫不亚于林彪。而且从心里有三件事,他是看不上林彪的。我要新鲜事2023-05-25 12:57:010000「考古词条」新石器时代 · 马家浜文化

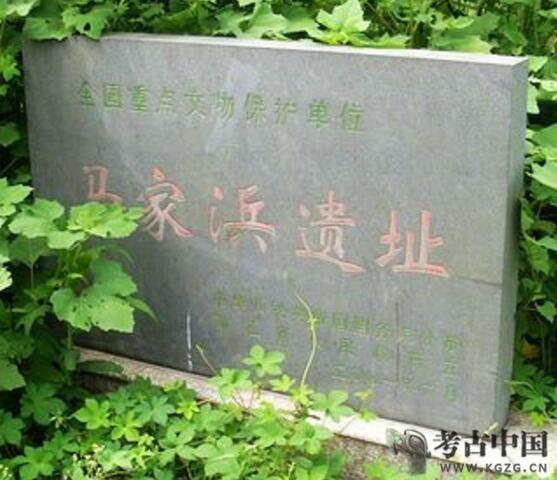

中国长江下游地区的新石器时代文化。因浙江省嘉兴县马家浜遗址而得名。主要分布在太湖地区,南达浙江的钱塘江北岸,西北到江苏常州一带。据放射性碳素断代并经校正,年代约始于公元前5000年,到前4000年左右发展为崧泽文化。马家浜文化及其后续的崧泽文化、良渚文化的发现与确立,表明太湖地区的新石器文化源远流长、自成系统,并具有鲜明的地域特色。我要新鲜事2023-05-28 08:25:410000三国时期兵器是什么材质 士兵用的兵器叫什么(铁)

三国时期兵器是铁做,士兵用的兵器叫长矛。在三国时期一般士兵们的盔甲和武器都是由铁来打造的,在当时铁的冶炼技术已经属于非常成熟,不过有一部分的士兵仍然用的青铜器。根据一些史书上面记载,铁的这项技术已经在三国时期出现了,这项技术的出现对三国时期的战争起到了一些革命性的改变。我要新鲜事2023-08-23 18:01:580000对待仇人的选择,唐文宗时叛军千人被祭杀,之后尸首全部推进江里

祭杀,古代对付对手的普遍选择本文作者倪方六在中国古代,每朝都会有“叛臣乱贼”,都会有仇人。如何对付这些对手?这里来说说唐朝。唐朝是中国历史上的盛世王朝,没有哪个朝代能超越之。但唐朝的宫廷政治并是最好的,也非最理性的。清人丁耀亢辑著的《天史》一书中,收录了不少中国古代宫廷官场争斗史料。卷五中“邴元贞负李密”条,就是讲隋末唐初乱臣邴元贞背信主子李密,被李密手下祭杀的事。我要新鲜事2023-05-26 17:49:200000明确新时代发展目标 开创新征程考古工作新局面——《“十四五”考古工作专项规划》理解和认识

我要新鲜事2023-05-19 19:44:250001