荐书 |《解密古代天珠》:考古揭开天珠神秘面纱

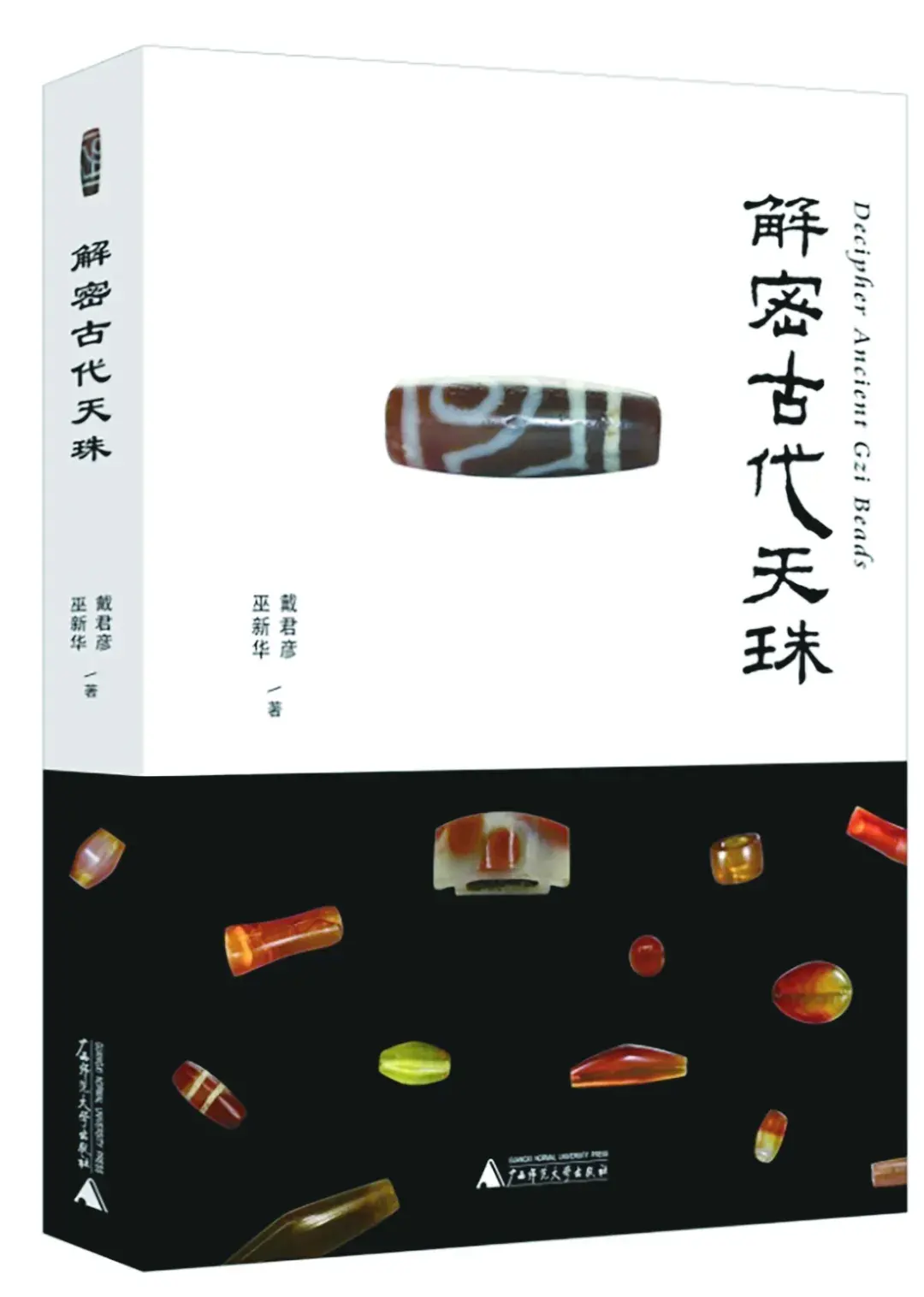

提到天珠,很多人脑海里跳出的词可能是:稀世之珍、无价之宝、殊胜佑吉、神秘能量、玄奥图腾、护身符,还可能会联想到身份地位、财富、福报、收藏炒作,诸如此类。也有人可能会有追问:天珠到底是什么?它是通过怎样的工艺制作出来的?天珠上那些神秘的纹饰图案有何文化寓意?广西师范大学出版社8月出版的由戴君彦、巫新华合著《解密古代天珠》一书,就试图回答上述问题,并通过图文结合的方式带领广大读者零距离鉴赏从全国各地考古发掘出土的、来自远古时期的珍贵文物——天珠。

《解密古代天珠》

作者:戴君彦 巫新华

出版社:广西师范大学出版社

出版时间:2021年8月

定价:168元

天珠:

藏族的瑰宝,神灵的贮身之所

什么是天珠?这是《解密古代天珠》一书首先要厘清的概念。

在一般的了解中,人们普遍将天珠和藏族人民紧密联系在一起——天珠备受藏族人尊崇,兼具装饰和护身符双重功用。确实,从现有的考古资料来看,藏族对天珠的尊崇可以追溯到公元前一千纪;天珠被认为是“非人间凡物”,具有特殊护佑功能。“天珠”之“天”,既是宗教上所讲的天神,又有“外来的”之义。许多西方学者在研究中又将其称为“瑟珠”“蚀花玛瑙珠”“猫眼石”等。

关于天珠的来历,藏族民间有很多脍炙人口的美好传说,大多与神灵、自然和藏族传奇英雄人物相关。民间传说让天珠在人们心目中更加神秘珍贵。20世纪上半叶,天珠进入西方学者视野后,著名学者吉塞佩·杜齐、洛伊斯·杜宾、霍鲁斯·贝克、沃科维茨、大卫·艾宾豪斯、麦克尔·温斯腾等通过运用分型、分期法从社会学、考古学、工艺美术等方面进行讨论,对天珠的巨大价值、天珠来自古墓葬和田野、天珠是古代西藏与周边地区物质和文化交流的物证等达成了基本的认识,但对其制作工艺的探究却并未形成共识。因此,对于天珠必须具备怎样的物质特征,它来自何方,人们为什么将天珠珠体蚀花为黑、白两色,珠体上的几何图案蕴含怎样的文化寓意……这些问题的探讨和研究依然有向纵深推进的空间。

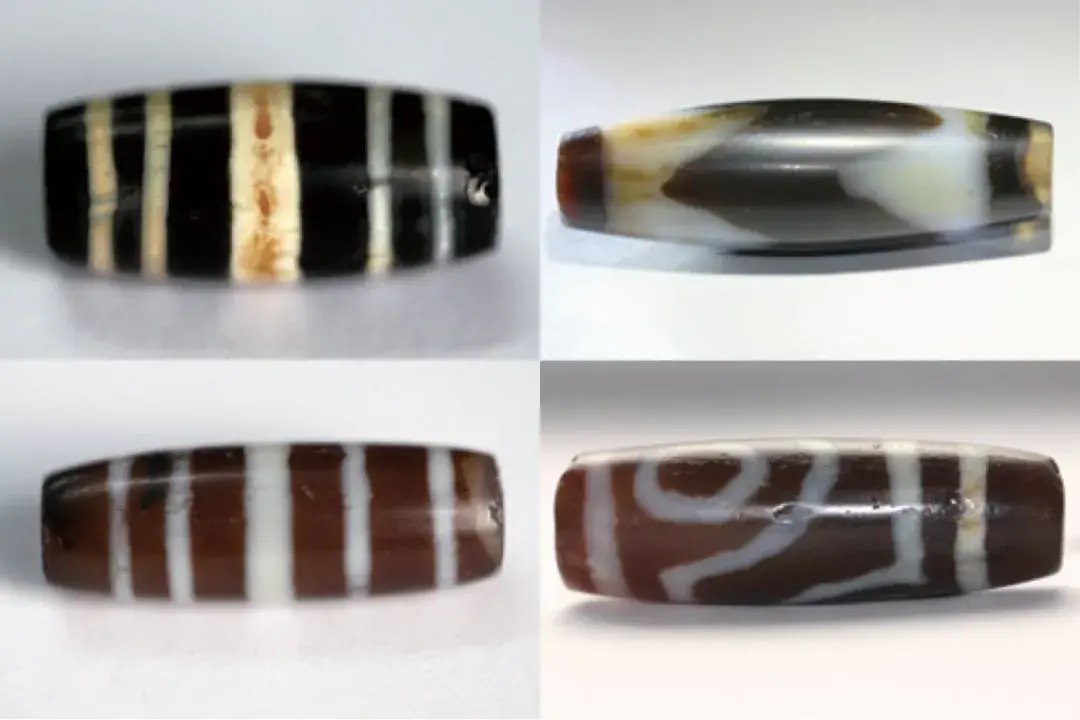

基于我国近半个世纪以来的考古发掘成果,在占有丰富可靠的文物资料基础上,《解密古代天珠》一书作者认同前辈研究者明确提出的天珠“特指黑、白两色的蚀花玉髓珠”,制作天珠珠体的材料为白玉髓,认为天珠即古人用大自然中的蚀花原材料对半透明的白玉髓珠的表层分别进行黑、白两次蚀染,从而获得在黑色底上有乳白色纹饰的蚀花玉髓珠。

结合前辈学者贝拉西斯和麦凯对在玉髓珠上蚀绘白色花纹的方法等进行的基础考察和研究,本书作者在此基础上合理推导出天珠的制作工艺:天珠的蚀花工艺承袭自蚀花红玉髓珠的工艺技术,工匠先将白玉髓珠体的表层全部染黑,再于其上蚀绘所需的乳白色纹饰,并最终在珠体上呈现出黑色的底和乳白色的花纹,以此达到黑白鲜明的艺术对比效果。

见微知著:

微痕考古法的运用

在回答了“什么是天珠”这一基础性问题之后,作者运用微痕考古方法对22颗天珠及相关的玉髓质珠饰逐一进行观察研究,为读者细致入微地呈现了这些出土天珠在久远的埋藏过程中产生的丰富多样的次生变化。

具体而言,作者利用自然科学技术中的肉眼裸视、光学显微观察(放大镜、高清视频镜)、单反相机微距拍摄等观测手段,对每一颗天珠的沁像进行科学解析和阐释,进而揭示每一颗天珠在各自特有的埋藏环境中产生的系统性、规律性的次生变化,从而实现科学地论证传统考古方法所不能认识或难以解释的相关问题。作者展示在书中的工作步骤如下。

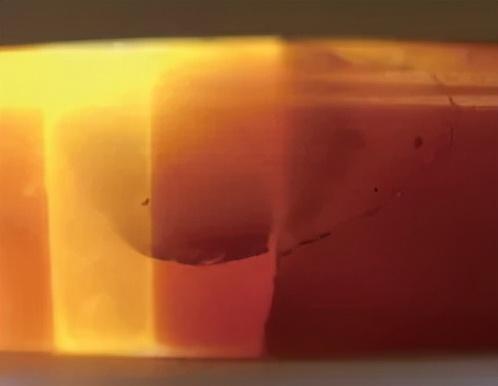

第一步:肉眼裸视观察。将珠子进行清理后,用肉眼裸视观察每一颗天珠在自然光下的状态,再用强光手电筒的光投射天珠的珠体,以此观察珠体的透明度和内部形态特征。

第二步:用40倍放大镜观察。初步观察赋存于珠体上的沁像及临近孔口的孔道特征;然后用手电筒的光从一端孔口射入天珠的孔道,并使光线从另一端孔口射出,借助光线的衍射状态观察整条孔道内壁的形态特征。

第三步:用单反相机的微距镜头拍摄。记录每一颗天珠珠体上的各种沁像和加工痕迹,以便在电脑屏幕上再行放大观察其形态特征。

第四步:显微观察。使用HRV-200C高清视频镜,在放大10~70倍倍率环境下,对每一颗天珠的沁像和加工痕迹进行低倍的显微观察,并拍摄记录相关成像。

▲左:肉眼裸视观察

右:强光下观察珠体的透明度和内部形态特征

▲左:观察珠体上的沁像及临近孔口的孔道特征

右:使用HRV-200C高清视频镜观察

借助微痕考古的方法和科学的手段,作者细致地观察这22颗天珠的珠体和相关出土玛瑙珠饰,深入探究它们所蕴藏的奥秘,对它们的沁像和古代工艺痕迹、受沁现象的发生机理进行研究。作者总结出了玉髓质珠饰的十种沁像:包浆、内风化、晶体疏松和晶体脱落、沁裂纹、蚀洞、蚀色褪色、白色蚀花纹饰微凹于珠体表面、变白失透、橘皮纹与叶脉纹、色沁等。作者认为:这些出土天珠在久远的埋藏过程中受埋藏环境和珠体矿料自身局部质量的影响产生了丰富多样的次生变化,它们叠加于在古代就已蚀过花的玉髓珠体上,最终在每一颗天珠上形成了纷繁复杂、斑驳陆离的现有状态。

▲左:包浆现象;右:内风化现象

▲左:沁裂纹现象;右:色沁现象

书中通过局部放大的细节图、特写图等方式,把这些玉髓质珠饰在漫长的埋藏过程中发生的一“失”(风化淋滤阶段)一“得”(胶结渗透阶段)两个过程产生的具体沁像展示出来,非常清晰直观。这种极致的细节展示和由此产生的观感体验,可能亲临博物馆展柜前都无法获得。

黑与白,恶与善:

天珠的文化寓意

《解密古代天珠》一书,作者综合运用矿物学、宝石学、显微埋藏学、物理学、化学等自然科学理论基础,合理推导了天珠的蚀花工艺,进一步厘清了天珠在风化演变过程中发生的系统性变化规律,科学客观地解析了天珠的受沁现象及发生机理。

天珠是蕴含了古人的社会意识形态和思想意识形态的实物载体,是古代工匠运用当时先进的蚀花技术在白玉髓珠的表层蚀染(绘)了黑底和白色纹饰后获得的艺术品。在视觉效果上,天珠珠体上人工蚀花而成的黑色底和乳白色花纹具有强烈的冲击力。

在解读多种历史、文化、艺术史、宗教、考古类文献资料的基础上,本书作者认为天珠本身具有的各类元素的内涵与古老的宗教——拜火教的文化内容紧密相关。天珠上的四种元素——天珠的白玉髓珠体、蚀花而成的黑白两种颜色、乳白色纹饰、圆圈纹的数目,以外显的或隐含的形式有机一体地呈现出一种有条理的中心要素,其内在逻辑与拜火教的信仰主旨相契合。由此,作者将我国考古出土的天珠视为蕴含着拜火教文化元素的实物载体,并依据拜火教圣典《阿维斯塔》的内容分别解析了本书中我国考古出土的完整天珠上白色纹饰的文化意涵。

作者认为:其一,古代先民选用白玉髓制作天珠的珠体这一行为承袭了灵石崇拜观念,这种古老的文化观念在拜火教信仰中进一步演变为“最早的天空是石头”这一理念。天珠就是图腾崇拜和灵石崇拜的实物载体。其二,天珠珠体上人工蚀花而成的黑色底和曼妙的乳白色纹饰作为具有一定格式的艺术表达形式,不但蕴含着拜火教倡导的“善恶二元对立”的宇宙观,还隐含着“拯救世人”为主旨的道德观。其三,天珠珠体上的白色纹饰,常见有圆圈纹、方形纹、三角纹、菱形纹等几何图案,在拜火教文化体系中传达着该教的教义宗旨,是各类神灵的符号指征。其四,天珠上的圆圈纹被研究者称为“晴(mig)”或“眼”,这些表达“眼”的数目是天珠的另一种神秘语言,也是相应神祇的符号指称,且与该教的历法有着千丝万缕的联系。

总而言之,天珠的蚀花技术的发明使得人们能够更好地在玉髓类珠子上表达内心深处的感受和强调心灵深处的精神信仰。拜火教信仰中“善恶二元对立斗争”的宇宙观和宗教哲学思想、以“拯救世人”为主旨的道德观、“三善”原则(善思、善言、善行),等等,促使人们趋善避恶。天珠正是由于蕴含着该教的上述思想而被不同民族、不同地区的人们所钟爱。如藏族人就认为天珠上的“正义之眼”能够对抗“邪恶眼”,这样能使佩戴者远离噩运、获得神灵的福佑。

五百多张天珠、玛瑙珠的微距和显微镜图片,精美的文物细节图,综合运用自然科学和社会科学知识,孜孜以求廓清当下有关天珠的层层迷雾,在作者科学的写作目的和严肃的写作方式上,《解密古代天珠》是独树一帜而又求真求实的存在。《解密古代天珠》一书的出版,不仅为相关领域的专业研究者又提供了一份科学参考,也为关注天珠、关注考古文博的大众读者奉献了一席旖旎的视觉盛宴。

(作者:余慧敏)

(作者单位:广西师范大学出版社)

本号刊载的作品(含标题及编辑所加的版式设计、文字图形等),未经中国文物报社授权不得转载、摘编、改编或以其他方式使用,授权转载的请注明来源及作者。

河北出土了辽代古墓 发现了千年前吃剩的饭菜 原来古人吃这些

近日,河北省张家口市八里村出土了十座辽代古墓,引起了广泛的关注。在其中一座墓穴中,考古人员发现了一桌未吃完的饭菜,这些食物已经保存了千年之久,让人对古人的饮食文化产生了浓厚的兴趣。我要新鲜事2023-05-20 21:02:340002歇猎龙:南美洲大型食肉恐龙(长9.5米/距今9300万年前)

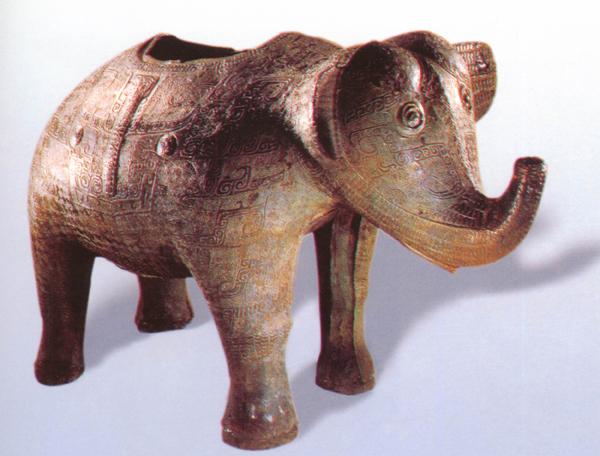

在七大洲中,南美洲虽然不是发现恐龙最多的地方,但这里是出土大型恐龙最多的地方,前面介绍的大型食草恐龙萨尔塔龙算一个,史上最大的恐龙阿根廷龙算一个,今天小编将为大家带来的是歇猎龙也算一个,接下来一起去认识看看!歇猎龙基本资料体型:歇猎龙是一种南美洲的大型食肉恐龙,它体长9.5米,在已知774种恐龙中排第185位,生活在距今9300万年前的晚白垩世。我要新鲜事2023-05-08 09:37:250000列强对中国实施文化侵略内幕惊人,盗墓、寻宝是他们常干的

原题:文化侵略对民国盗墓的影响本文作者倪方六被很多人忽视的,是近代西方列强对中国的文化侵略行为。这种行为,实比拿着枪刀直接往中国身上刺,更令人痛,更令人恨——文化侵略行为更恶毒,抢走了中国宝物不说,还破坏了中国优良的民族文化,罪恶深处是想把中国的文化精神割裂开。图:流失海外的中国文物铜象尊。商代晚期文物,现藏法国集美博物馆我要新鲜事2023-05-27 16:37:030001