赵志军:从进化论视角重新评估上山文化在稻作农业起源中的地位

农业起源是人与植物和动物之间的协同进化过程(co-evolution)。在这个进化过程中,人与自然界某些植物或动物之间的相互依赖性逐渐加强,最终这些植物和动物被驯化成必须依靠人的帮助才能进行正常再繁殖的特殊物种,即栽培作物和家养动物;而人类社会也相应发展成为必须依靠农作物和家畜家禽为基本生活资料来源的经济技术社会发展阶段,即农业社会。

什么是驯化(domestication)?驯化是指某些植物或动物在人类行为影响下的特殊的进化过程。这个定义有两个关键点:其一,栽培作物和家养动物是植物和动物自身的进化结果,不是人类的发明创造;其二,这个特殊的进化过程是受到人类行为的影响和主导。

达尔文在《动植物在驯化中的变异》(The Variation of Animals and Plants Under Domestication)一书中指出,栽培作物和家养动物的驯化是人类无意识的选择(unconscious selection)。“无意识”是指古代人类并未有意识地去改变植物和动物的生物特性,而仅仅是出于某些直接的、短视的、立即见效的目的对植物和动物实施了一些行为。但正是这些无意识的人类行为却发挥出了主导栽培作物和家养动物进化趋向和速率的“选择”因素,正可谓无心插柳柳成荫。

什么是人类行为?具体到栽培作物的驯化,是指那些为了有利于植物生长和便于收获的耕种行为(cultivation),例如开垦土地,播撒种子,田间管理,成熟收获等。古代人类最初实施这些耕种行为的目的实际非常单纯和直接,就是想获得更多的植物类食物,但在客观上却影响和主导了植物自身的进化方向和速率,最终导致了一个新的物种——“栽培作物”的出现。

问题是,人类耕种行为的实施与栽培作物的出现,孰先孰后?我们认为,人类行为在先。一方面,因为古代人类最初实施某些耕种行为并不是为了改变植物的生物特性,所以不会刻意地关注或有意识地选择被耕种的植物群体中具备栽培特性的变异个体。另一方面,由于栽培作物的驯化是进化过程,其生物特性的转变和形成应该是一个渐变的、缓慢的、由野生向栽培的演变过程(evolutionary process),在这个演变过程的最初阶段,被驯化植物群体不论在形态特征上还是基因特性上都尚未表现出栽培特性。

据此,在农业起源过程中的最初阶段,人类虽然已经开始实施某些耕种行为,但被耕种的植物群体不论是在显性的形态特征上、还是在隐形的生物特性上都仍表现为野生状态,我们也许可以称这个阶段为“野生植物耕种”时期。至于这个特殊时期究竟经历了多长时间,这是需要今后通过考古发现和研究的一个学术问题。

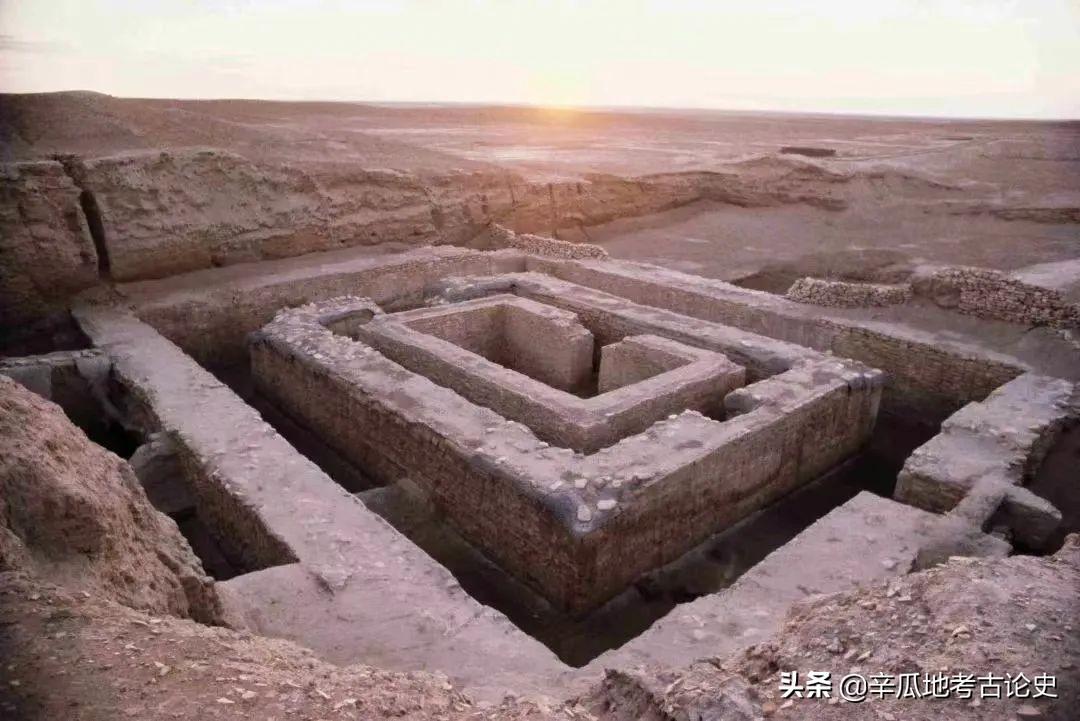

具体到稻作农业起源研究,如果我们接受上述这个基于进化论的新观点,那么在稻作农业起源研究中就不必要继续纠结如何找到最早的栽培稻遗存,因为既然人类耕种行为早于栽培稻的出现,我们就可以重新回归考古学的专长,通过考古发掘发现那些反映人类耕种行为的考古证据,据此探讨稻作农业起源的源头。例如用以疏松土壤的石铲、骨耜,用以收获的石镰、石刀,用以砻谷和碾米的石磨盘和石磨棒,以及与耕种行为直接相关的反映定居生活的考古遗迹,如房址、灶坑、灰坑、环壕等。另外,与农耕生产同为新石器时代标志的磨制石器和陶器也应该与人类耕种行为有一定的关联,例如,除了前面提到的石铲、石镰、石刀等确切的农耕生成工具外,磨制石器中最常见的石斧和石锛也可能与开垦土地过程中的砍伐和焚烧树木灌丛有关。

截至目前,最早的人类耕种行为的考古证据均发现在上山文化遗址中。上山文化分为早、中、晚三期,碳十四测定年代在距今10000-8500年间,主要分布在浙江金衢盆地,已发现20处遗址。在这些遗址中发现了环壕、房址、柱洞、红烧土面、灰坑等反映常年定居生活的遗迹现象,以及精美的彩绘陶器。石器以打制为主,从中发现了镰形石器和石刀等收获工具。同时还出土有大量的石磨盘和磨石,实验考古和植硅体分析的结果显示,这些石磨盘很可能用做籽粒加工去壳。在上山遗址出土的红烧土残块中发现了大量炭化稻壳,同时通过浮选也发现了炭化稻米,另外在上山文化早期陶片的断面上可以清晰地观察到陶土中羼和有稻壳。考虑到上山文化早期先民在制作陶器的过程中具有在陶土中掺入稻壳的特殊工艺、以及出于某种目的经常焚烧稻壳的行为,可以推测稻已经成为当时人类生活中不可或缺的植物种类。

综合以上考古发现,上山文化古代先民应该已经开始实施以种植稻为特点的耕种行为,例如,采用类似刀耕火种的方式开垦田地和播撒稻种,修建原始村落常年定居以便管理稻田,使用特定石制工具收获和加工稻谷,等等。由于上山文化出土的反映人类耕种行为的考古证据已经比较系统完整,而且是目前考古发现同类遗存中年代最早的,因此我们认为,稻作农业起源的或稻作农业形成过程中的初始阶段可以追溯到距今一万年前的上山文化时期。至于上山文化古代先民耕种的稻究竟是野生稻还是栽培稻,或者说在形态特征和基因特性上仍显示为野生稻还是已经进化成为栽培稻,这是另外一个学术问题,即栽培稻起源或栽培稻驯化过程的研究。

(本研究得到中国社会科学院“登峰战略资深学科带头人资助计划”的资助)

作者:赵志军

作者单位:中国社会科学院考古研究所

本号刊载的作品(含标题及编辑所加的版式设计、文字图形等),未经中国文物报社授权不得转载、摘编、改编或以其他方式使用,授权转载的请注明来源及作者。

日享一书《河姆渡》——日出种稻谷,夜来居干栏

今日一则“最早的宁波”刷了屏,说是余姚井头山遗址横空出世,把宁波历史上推1000年,宁波历史已达八千年。那么这上推1000年是和谁比?之前最早的宁波又是谁?想必它的大名早已响遍大江南北,因为大小我们的历史书将其与西安的半坡遗址相提并论,讲述中国北旱南水的农业格局,这就是鼎鼎大名曾入选《二十世纪中国百项考古大发现》的河姆渡遗址。我要新鲜事2023-06-01 01:39:260000城墙与文字:早期国家的形成

本文节选自《作茧自缚:人类早期国家的深层历史》第四章“谷物立国:早期国家的农业生态”。作者:詹姆斯·C.斯科特,耶鲁大学政治学和人类学斯特林(Sterling)教授,农业研究项目主任,曾任普林斯顿高级研究所研究员和柏林高级应用科学研究所的古根海姆研究员。译者:田雷,华东师范大学法学院教授、立法与法治战略研究中心主任。城墙造就国家:保护以及封闭我要新鲜事2023-05-28 14:01:110003祖尼角龙:美国小型食草恐龙(长3.7米/距今9000万年前)

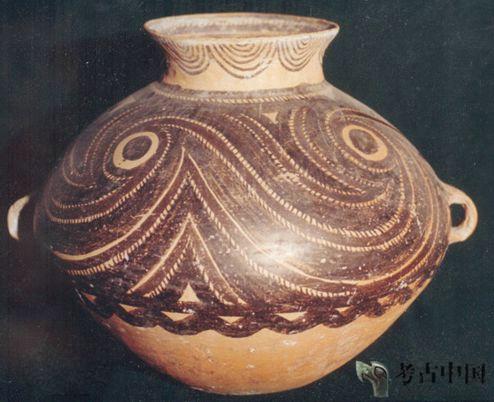

在美国,目前已经出土了148种恐龙,其实大多数食草恐龙,包括今天要介绍的祖尼角龙,它体长3.7米,高约1米,生活于9000万年前的美国,是一种小型食草恐龙,接下来就随小编一起去了解看看。祖尼角龙基本资料祖尼角龙是一种北美洲的小型食草恐龙,它体长3-3.7米,高约1米,重达100-150公斤,比砂龙略小,体型在目前已知的774种恐龙中排在第442位,生活在距今9000万年前的晚白垩世。我要新鲜事2023-05-10 04:47:010001「考古词条」新石器时代 · 半山遗址

中国黄河上游新石器时代晚期马家窑文化的遗址。位于甘肃省和政县洮河西岸的二级阶地上。半山遗址是若干墓地和居住址的总称,包括瓦罐嘴附近的居住址、瓦罐嘴墓地、半山墓地、边家沟墓地、王家沟墓地和半山以南瓦罐嘴以东的一个墓地,彼此相距1~2公里不等,处于被冲沟切割成的各个小山顶上。1924年首次发现,并在边家沟发掘了一座墓葬。50年代以来甘肃省博物馆又作过调查。马家窑文化的半山类型或半山期即由此而得名。我要新鲜事2023-05-28 11:28:510001