非遗之声 | 提升共享度是保护传承非物质文化遗产的必然要求

作者:杨旭东

已故民俗学家钟敬文先生主编的经典教科书《民俗学概论》中对“民俗”下过一个定义,即民俗是广大民众集体创造并世代享用、传承的生活文化。学界长期沿用的这一概念,既强调了民俗的集体性特征,又突出了其为民众共享的特点,即没有一项民俗是个人创造的,也没有一项民俗是个人独享的。

今年文化和自然遗产日非遗展示的主题“人民的非遗 人民共享”恰恰与这两个特征相吻合。长期以来,包括诸多民俗事项在内的各级非物质文化遗产的保护、传承与创新,已经成为国家和地方文化建设的亮点和特色,非遗在公共文化生活和公众的日常生活中扮演着越来越重要的角色。随着全社会对非物质文化遗产认识的不断深入,我们发现,不断提升非遗的共享度,是保护传承非物质文化遗产的必然要求。

首先,提升属地共享度,方能守住非遗传承的根脉。

按照申报程序,每一个非物质文化遗产项目都是属地申报(即使个别项目由相关研究性、专业性机构申报,也是由所在地的专业性机构申报),因此,申报属地基本上也是非遗的起源地、流行地或遗存保留较多的地域。一般意义上,属地也可以说是比较适宜非遗存活的保护地和传承地,甚至可能是非遗根脉的原生地。基于这样的历史与现实因素,通常情况下,非遗项目在申报属地的社区与民众中享有较高的认知度和认同度。

但现实生活中并非完全如此,一些非物质文化遗产门类因为其较早从民众生活中退出,与生活的关联度低而不为当地民众所熟知,这种类型的非遗项目则可能既没有高度的社区认同,也缺少保护传承的有利外部条件。这样的背景之下,提升非遗项目在属地的共享度就显得尤为重要。对于属地文化行政部门而言,申报此类项目进入某一级非遗名录只是保护传承的第一步,关键还在于申遗之后,无论是通过图片、实物展示,还是动态展演、现场体验,尽可能地创造条件让这些非遗项目真正为属地的公众所了解,从而获得相关非遗项目的基本知识,增加公众对地方文化的了解,提升公众对当地文化的自豪感、认同感,这可能是未来非遗保护传承的基础,也是唤起地方社会的文化自觉,增强文化自信的基础性工作。

其次,提升城市共享度,可以扩大非遗受众的范围。

城市化进程的加快导致城市人口的持续增加和农村人口的不断流失,这给非物质文化遗产传承带来的一个最大困扰就是原本乡村属地的非遗传承主体流失或者缺乏稳定性,导致非遗传承后继乏人。提升非遗在城市的共享度,实际上就是扩大非遗传播的范围,让城市居民能够感知、共享乡村非遗的魅力。如果从保护非遗本真性的角度看,似乎这样的共享并不适宜,但要破解传承的困局,通过提高共享度,进而扩大非遗的受众范围,受众的增加可能潜在地提高其中少数人成为传承人的可能性,从而营造非遗传承的条件与环境。我们知道,随着城乡公共服务一体化的推进和乡村振兴战略的实施,城乡文化的交流融合将成为一种趋势。乡村非遗的城市共享既可以丰富公共文化一体化的内容,又可能为非遗的传承保护带来机遇。

如今的城市人口结构中,属于第一代进城的人群占据了相当的比例。在这一群体中,大多数人无论在情感上、记忆上,还是文化认同上,仍然与乡土社会保持着高频度、深层次的联系,因此,涵盖了民俗在内的诸多非遗成为连接城乡、沟通新市民和乡村社会的纽带,而他们作为乡村文化承上启下的一代人,既了解乡村文化的过去,又肩负着将其传递给下一代的使命,在某种意义上可称之为乡土文化的承载者和传递者。从这个意义上说,非遗的适度进城,不仅是一种文化上的共享,而且与政府的“送文化下乡”,共同构成了城乡文化双向互动的景观,改变了以往从城到乡的单向文化输入模式,客观上也拓展了非遗未来可能的传承发展空间。

最后,提升虚拟空间共享度,顺应时代发展对非遗的新要求。

在网络化、数字化的时代,非遗的传承、传播既要延续传统上的口耳相授、师徒相授等优良传统,又可以通过虚拟空间的传播扩散,形成新的传承机制。数字化是非遗申报的基本要求,从一开始申报就需要提供基本的影像资料。进入非遗名录之后,对每一个非遗项目进行系统、细致的数字化记录也是常见的做法。

除此之外,自21世纪初非遗保护工作启动以来,高校、研究机构、各级非遗保护中心建立的数据库以及国家社科基金所支持的数字化项目数量相当可观。这些保存在虚拟空间中的数字化成果,既是非遗保护的重要成果之一,又是可以而且应当共享的重要非遗资源。互联网时代,QQ、微信、抖音等各种传播媒介已经深深嵌入到公众的日常生活中,人们无论是一般性的借助媒介浏览观看,还是作为爱好者的反复欣赏,或者是出于传承目的模仿学习,通过虚拟空间感知非遗、了解非遗、传播非遗、传承非遗,已经是公众生活的一部分。以表演类非遗为例,一些艺术门类像戏曲、评书、相声等拥有的票友、书座、粉丝等长期聚集于虚拟交流平台,扩散演出信息,传递艺术资源,甚至通过平台表演交流,提升自身的表演水平。这些存在于虚拟空间的线上交流活动是互联网时代的产物,也是非遗传承的组成部分,因此,在知识产权未被侵犯的条件下,我们不能否认这是非遗当下的一种存活状态,最大限度地共享非遗的数字化资源,不仅同样可以打破非遗的时空界限,扩大非遗的受众群体,更是非遗适应时代发展的必然选择。

(作者单位:河南省社科院社会发展研究所)

本号刊载的作品(含标题及编辑所加的版式设计、文字图形等),未经中国文物报社授权不得转载、摘编、改编或以其它方式使用,授权转载的请注明来源及作者。

此日本兵为我军偷送10万发子弹,自杀留遗书:狠狠打击日本法西斯

一九三一年九月一十八日,日本的关东军在中国东北单方面挑起事端。并对东三省发动了猛烈的袭击,没有准备的东三省很快就沦陷成为了日本人的俘地。罪恶的日本兵在东三省的大地上做尽了恶事,至今都让人痛恨。但是凡事也都有例外,在这些万恶不赦的日本兵里面却又有一些心地良善的日本人,有如冒死为中国士兵输送十万发子弹的伊田助男。我要新鲜事2023-05-25 14:14:340000他是“胡八一”的真实原型 本是长沙土夫子 改行加入考古队

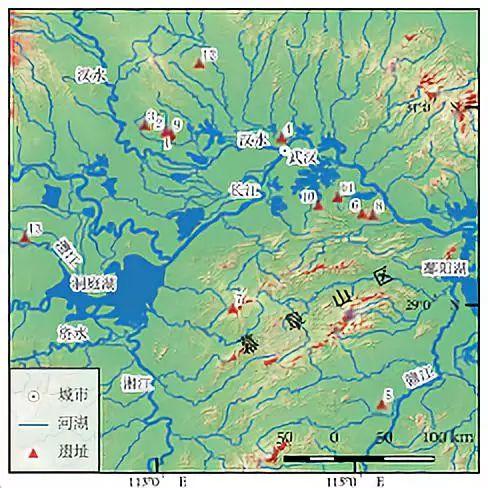

在《鬼吹灯之精绝古城》中,摸金校尉胡八一和王凯旋利用祖传的风水知识帮助考古专家寻龙探穴、掘墓开棺,为考古事业做出了巨大贡献。而现实中,也有一些盗墓贼金盆洗手,加入考古队,为保护文物、推进考古事业做出了贡献。我要新鲜事2023-05-17 21:13:140000中国冶炼技术本土起源:从长江中游冶炼遗存直接证据谈起(一))

我要新鲜事2023-05-26 10:34:290000集建筑师、设计师、发明家为一身的元顺帝,却丢了江山,亡了国!

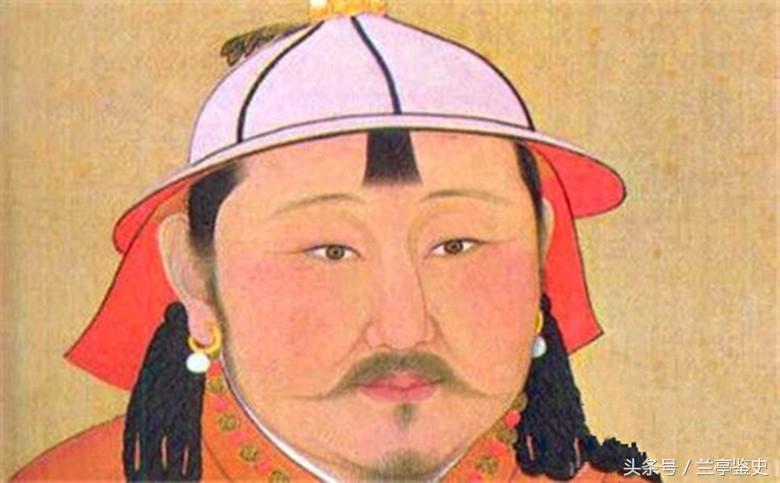

一代天骄成吉思汗,只识弯弓射大雕,创建了辉煌的基业。他的子孙也都是矫勇善战之辈,但也有一个皇帝,不爱骑马征战,偏爱制造一些新奇的东西,他就是被人称为“鲁班天子”的元顺帝妥懽帖睦尔。元顺帝时元代的最后一个皇帝,也是元代荒地中在位时间最长的皇帝。元顺帝从小就喜欢思考,喜欢琢磨发明一些精巧物件,可以说是一位建筑师、设计师和发明家。我要新鲜事2023-05-25 19:32:120002【收藏】图文详解 | 唐至清古建筑梁架结构的演变规律

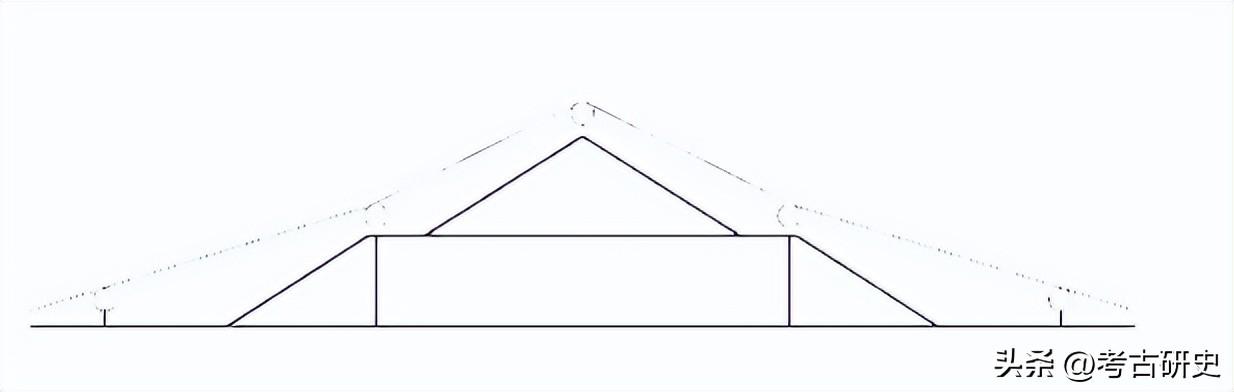

本文选择山西唐至清有文字可考且原真性强的代表性宗教木结构建筑,类比分析其梁架结构的时代性和区域性特征,总结梁架几何图形的组合形制和区域性结构手法以及历代营造技术的继承、发展和创新规律。技艺成熟的唐代建筑618—907年我要新鲜事2023-05-25 13:04:550001