交流平台 | 说说考古绘图“封口线”的画法

作者:甘创业

“封口线”是考古绘图时在遗存口部惯用的一条实线。在国内,有关考古绘图的介绍并不晚,但直至1993年马洪藻先生《考古绘图》的出版,才算迎来系统化的参考标准。2012年,国家文物局又颁布《中华人民共和国文物保护行业标准·田野考古制图》,对考古绘图做了进一步的完善。在此期间,学界对绘图讨论纷繁,然而基本集中在数字绘图的应用介绍等方面,针对以灰坑为代表的遗迹中曲直兼存、以陶器为代表的遗物中基本直线的“封口”现象,则反思较少。经过分析,笔者认为前者宜根据其内堆积状况进行曲线封口,若堆积因发掘破坏,可以暂取直线,并配以文字说明,后者则应按照器物口部如实绘制,从而为精细发掘、规范研究提供思路。

一、灰坑

灰坑是田野发掘中常见的一类遗迹,但绘制其“封口线”却时常面临一个疑问,即:该线究竟是坑的口部线,还是坑内堆积的上部线?若以坑口而论,“封口线”沿坑口作正投影绘制也并无不可,但问题在于此时我们无法通过线图获取有关堆积的信息。若以坑内堆积而论,那么废弃时堆积的几种状态:堆积在坑口之上(溢出)、与坑口齐平和在坑口之下,就对讨论十分必要了。其中,当堆积与坑口齐平或在其下时,剖视的“封口线”均可参考堆积上部线。但当堆积处于坑口之上时,由于田野发掘需要通过不断刮面来确认其边界,所以很多原初界线难以保存,此时绘就的“封口线”基本与事实相去甚远。由此可见,参考坑口,可能会影响整体分析灰坑,考虑堆积,又往往陷入实际困境。另外,我们还经常在发掘中遇到一些自然形成的小坑,或者地层中出现下凹的堆积,基本也以灰坑对待,这又属于借灰坑概念的“篮子”,人为划分堆积的结果,“封口线”也许并不存在。

以上显示了灰坑“封口线”绘制时的复杂性,但现实条件下,我们却基本一笔划过,鲜少依据灰坑的坑口起伏和堆积变化做出相应选择。当然,这与大多数灰坑的结构简单不无联系,但更大程度上还与我们轻视灰坑的意识相关。事实上,除少许专门用来祭祀等外,大多灰坑仍以倾倒生活垃圾为主,凹凸不定、复杂变化是其显著特征,因此根据堆积的曲线封口才是当时人们具体行为的真实反映。绘制时,笔者认为不妨将灰坑分为A、B两类讨论:A类,在探方四壁、遗迹间叠压打破关系上有所体现,其“封口线”通常易于得知;B类,在探方四壁、遗迹间叠压打破关系上没有体现的,其坑口变化、坑内堆积若不多加留意,就会被下挖地层和重复刮面蚕食殆尽。因此,针对A类,仅需观察与测量即可,而B类,则需田野发掘中时刻注意堆积在平面上的变化,及时标点测量,并做好文字记录,后期若能据此复原,实属幸事,倘若不能,也可暂取直线,通过披露相关文字,掌握灰坑的整体情况。总之,以不做说明的一条直线,或牵强附会的任意曲线封口,均不可取。

二、陶器

不同于灰坑,陶器一般只关注器物本身,而围绕 “封口线”的存在与否,笔者也曾与他人在整理资料的过程中有过讨论,基本观点主要有二:一是陶器的“封口线”源自假想,辅助绘图;二是线条存在,是陶器口部实况的表达。观点一认为该线是剖切面下切时与器物口部相交形成的,两点间的连线仅是绘制器物时的参照。因为在许多近于规整的陶器中,器物口沿往往是测量器高的参考线条,而在日常对照的发掘报告、简报中,器物绘图又是精挑细选,以直线居多,所以久而久之二者界限模糊,使人误以为“封口线”不过是人为建构的辅助线条。这种观点虽与正投影的原理相悖,但极具迷惑性。观点二则是对一的反向推导,认为如果该线出自假想,那么两点一线的封口形式并不符合不规整陶器中口沿的实情,线图呈现的也只是一件“残器”。

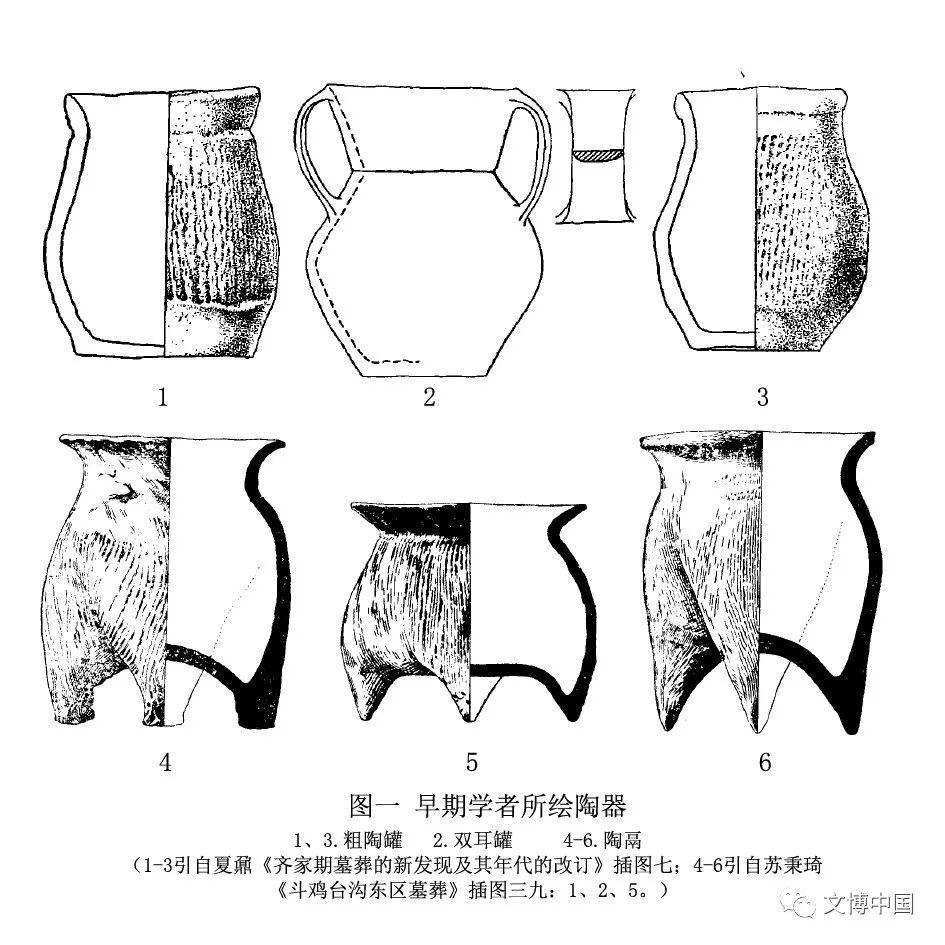

另外,关于陶器,我们还必须注意一个基本的事实,即:在新石器时代早中期,我国很多地区制陶都采用泥条盘筑的方法,之后还要经过手捏、拍打、刮削,才得以成型,即便轮制,特别是迎来快轮技术的巅峰时期,社会也已步入龙山时代。因此,不规整才是史前陶器的常态,如果盖以直线封口,器物虽然美观,但信息的真实性势必受损。当然,日常整理内容的庞杂,偶尔会使我们忽视这类细节,也有甚者,即便知晓,仍选择有意规避,从而呈现“线条优美”的器物假象。但作为考古绘图人员,古今信息的传递者,我们应该依据器物口部状况,对关键点位进行测量,有一分材料绘一分图,材料之内,做到最大程度地、真实地呈现信息,从而摆脱直线封口的僵硬习惯。提及这点,我们也应向早期学者致以敬意,诸如夏鼐、苏秉琦等先生,其文章绘图均以写实为主,陶器多以曲线表达口部,精准而令人享受(图一)。

图一 早期学者所绘陶器

1、3.粗陶罐 2.双耳罐 4-6.陶鬲

(1-3引自夏鼐《齐家期墓葬的新发现及其年代的改定》插图七;4-6引自苏秉琦《斗鸡台沟东区墓葬》插图三九:1、2、5)

三、小结

灰坑和陶器仅仅是此类现象的突出代表,在发掘与整理中,由灰坑到灰沟、墓葬,由陶器到青铜器、瓷器,直线封口的情况比比皆是,但实际恰恰需要根据遗存的基本情况做出区分。这不仅要求我们在田野发掘中对遗迹内的堆积予以重点关注,绘图时也应根据堆积状况以曲线封口,特殊情况下可以运用直线,但需要予以说明。对于遗物,绘图则应该按器物口部如实绘制,做到曲直有据可依。

附记:本文是在淮安板闸遗址整理资料期间,与同门2021级博士研究生宋瑞、2020级硕士研究生杨聪磊同学讨论形成的初步认识,并在首都师范大学历史学院袁广阔教授,安徽大学历史学院吴卫红教授的指导、建议下完成,在此一并致谢。

作者单位:首都师范大学历史学院

本号刊载的作品(含标题及编辑所加的版式设计、文字图形等),未经中国文物报社授权不得转载、摘编、改编或以其它方式使用,授权转载的请注明来源及作者。

俄罗斯发现我国石碑 居然和乾隆有关(天子权威)

俄罗斯发现的中国石碑是因为乾隆为了展现权威。在19世纪之前,位于黑龙江东北部的枯叶岛一直都是我国的领土,岛上的子民也归顺着满清王朝。然而,在进入近代史之后,西方列强加紧侵略中国,并逼迫清政府签订了一系列丧权辱国的条约,要求我国各地赔款。而这其中侵占领土最多的国家还要数俄国了。库页岛我要新鲜事2023-04-14 23:50:070000我国龙脉上葬了3个人,他们的陵墓至今未被挖掘,他们是谁呢?

中国人一直尊重自然规律,从古至今,无论是生产还是生活,都是遵循着自然之道。而在农事活动中,人们总是先看黄历,查阴阳,以此来选择最合适的时机。除此之外,在搬家、动土、祭祖等活动中,也都会遵循这样的传统。我要新鲜事2023-06-18 18:59:050000贵州发现一座豪华墓葬 棺材钉是纯金打造(豪华古墓)

贵州发现的一座古墓里棺材钉都是用金子打造。在贵州省遵义市青蒲村的一座水库旁,考古队抢救性发掘了一座古墓。由于墓葬早期被盗,考古队并没有实质性的收获,但墓中出土的一块石碑上却写有葬仙人鱼、洪江园、七世祖釉等文字,这让专家如获至宝,因为墓志上的内容等于给考古队指明了方向。金子棺钉我要新鲜事2023-12-28 16:47:060004新发现 | 河南三门峡灵宝豫灵镇发现北朝至明清墓群

前言2022年5月中旬至2022年6月下旬,受河南省文物考古研究院委托,三门峡市文物考古研究所联合灵宝市文物保护管理所组成联合考古队对项目占地范围内的豫灵明清墓葬群进行抢救性考古发掘。我要新鲜事2023-05-06 17:26:090000