中国考古百年 | 我所知道的青池遗址

黄立志

青池遗址位于天津市蓟州区(2016年以前称蓟县)于桥水库南岸的五百户镇青池一村西北的马头山上,是一处新石器时代人类活动遗址,距今约8000年。1999年被定为县级文物保护单位,2013年被定为天津市文物保护单位。

青池遗址的发现,是我从事文物保护工作三十多年中最难以忘怀与感触颇深的一件事。它的发现不但使天津有人类活动的历史提前了将近3000年,而且使我学到了许多知识,使我更加热爱文物保护工作,并感觉到文物保护工作的意义非同一般。

标志碑

1996年的夏季,阴雨绵绵,几天的暴雨使于桥水库蓄水量陡增,受水浪冲刷,致使南岸有一个地方坍塌,这样使埋藏在地下的文物暴露了出来,有的陶片、骨针等被水浪冲卷到岸边。青池村有一老农到地里干农活,经常都路过水边,一次,老人偶尔在水边拾到几个小件文物。老人虽是个农民,但他文化知识不浅,对历史、对文物有所了解,他拾到岸边文物的同时,也寻找到了这些文物的来源是在村西北的马头山附近。夏天过后,水位逐渐下降,被水淹没的文物也逐渐露了出来,老人就在此处水边拾到更多的散碎陶器、骨器甚至还有石器等文物。

这年12月26日,老农将拾到的部分小件文物拿到县文物保管所,我接待了这位老人,一见面我就认出了对方,他叫董振刚,十几年前我在新华书店工作时,老人常去购买古籍图书,而且还预订图书。开始,看老人穿着带补丁的旧衣服,怎么也不像读书人,更不用说预订价格高昂的书籍,那时预订图书都是机关团体。后来接触次数多了,我了解到,老人早年丧妻,单身一人,买书的钱是女儿和外地工作的妹妹们给他寄来的生活费。而他却舍不得吃、舍不得穿,有钱就来书店买书。这次,老人穿着如故,怀里抱着一个破兜子,老人将兜里的文物拿出来给我看,并提出同我单位联合办一个文物展览。经过业务人员鉴定,我们认为这些文物很有特色,很有价值,也很重要。老人毕竟长期生活在农村,对外界的事情了解有限,他以为办展览很简单,而且认为他手里的文物别处哪里也没有。为打消他的这一念头,让他多了解一些我县的文物情况,我带老人参观了县文保所的文物展室,向老人介绍我县出土文物情况,并讲解了文物保护法的有关规定。最后,我同老人商谈到他家看看他保存的其他文物。老人走后,我把情况向所长张宗仁做了详细的汇报。

为进一步搞清事情的原委,12月30日下午,我同业务人员蔡习军(博物馆专业毕业)、陈美珠(考古专业毕业)冒着刺骨的寒风来到青池三村,找到老人的家。只见老人的家只有五间低矮的破房子,没有院墙,四周用篱笆围着,一看便知这是六十年代的旧房子,屋内四壁被烟熏得黑乎乎,没有像样的家具。屋内地下炕上除老人睡觉的地方外,摆放的都是拾回的破盆子烂罐子的碎片,残损的石磨盘、石磨棒,眼前这一切使我们如获至宝。当然,屋中还有许多泛黄的书籍。这个屋子,这些物品,折射了这位老人的独特情趣。你可别小瞧这些破烂儿,在一般人眼里它一点用途也没有,有的人即使偶尔挖到完整的罐子也会打碎扔掉,可这些在我们搞文物的人眼里,就成了宝贝。

看完老人拾回来的文物,又请老人给我们带路到文物发现地,为了走近路,我们顶风踏冰前行,大约走了有1.5公里路,来到文物发现地。一个被水冲刷半径有五六米的近似半圆形的坑,站在冰面往上看,高度有2-3米,文化层清晰暴露。经过现场考查,结合董振刚家里残缺不全的文物,基本确认此处是古代先民丢弃垃圾的灰坑,按照一般规律,附近高处应有人类活动遗址。古代人类选择居住地点,一般是选择靠山面水的地方,这样方便生产生活和农耕养鱼,由于古代经常发大水,古人大多在山坡定居。于桥水库淹没的就是古老的州河,在青池遗址的西北方向、于桥水库的对岸,早已发现了新石器时代人类活动的围坊遗址(1982年公布为天津市文物保护单位)。这次意外的发现使我们很高兴,并再三叮嘱董振刚老人一定要看护好。

我们综合各方面的意见,把情况向天津市文物局做了汇报,市里也很重视这个情况,曾几次派人到青池一村实地考察。1997年10月,市考古专家韩嘉谷、纪烈敏到青池遗址的现场进行考察。1997年11月至1998年1月,天津市历史博物馆考古部开始第一次试发掘,我所在的蓟县文物保管所积极协调、配合发掘工作,并派业务人员进驻发掘现场协助工作。1998年10-11月,再一次试发掘。两次发掘期间我也走马观花似的到过现场几次,谁能想到青池遗址的发掘竟是天津考古史上具有里程碑意义的一次发掘。

青池遗址发掘现场(1997年)

青池遗址出土的新石器时代遗物主要有深腹筒形罐、钵、蛇首形支脚陶器、盆及石斧、石球、石磨棒、石磨盘、砍砸器和少量细石器等。这些器物都是古人类的生活用品和生产工具。从文化遗存的内涵看,大体分为早晚两期,早期类似于兴隆洼文化,晚期类似于上宅文化。底层出土的文物经鉴别测定是新石器时代中期的遗物,距今约有8000年,它比于桥水库对岸的围坊遗址的历史要早将近3000年。

县志出土文物照片

一个偶然的机会,一位纯朴的农民,就这样改写了天津的历史。看来,保护文物光靠文物部门是不够的,重大出土文物的发现往往都是农民,像秦始皇兵马俑是农民打井发现的,陕西眉县发现的27件带铭文的青铜器是农民取土时发现的。蓟州区历史悠久,地下文物众多,宣传文物保护知识就显得尤为重要。事后,在报纸上报道了发现青池遗址有功的董振刚老人,也给予了老人物质奖励,并将老人的事迹写入《蓟县文物志》中。从这件事上我体会到,保护文物单凭文物保管所的几个人是远远不够的,需要提高全民的文物保护意识。

县志照片

如今,青池遗址的发掘工作早已落幕,马头山上那人来人往、探铲打眼、挥锨舞镐、画图打尺、手铲刮土、竹签剥土、摄像拍照的发掘场面早已过去,马头山又恢复了以前的平静,山上种地,水库蓄水。而考古工作者对出土文物的研究、修复,对发掘资料的整理、画图及撰写发掘报告等项工作,已被记入天津的考古史册。2011年9月9日,国家三普办验收组将青池遗址作为一个重要的点位,我陪同验收专家、黑龙江省文化厅文物处处长盖立新等到实地考察,专家于老师在遗址附近的水边随意就能捡到古人用过的小件石器,并给我们介绍识别的方法。

青池遗址自公布为文物保护单位时起,我们就按照文物“四有”的要求,为其划定了保护范围及建设控制地带,文物部门每年对其巡查两次,督促当地政府落实文物安全工作。

以上是我所知道的青池遗址的一些情况,虽说我已经退休了,但依然关心我区的文物保护工作,希望青池遗址考古研究工作不断深入,使之资料更加丰富。遗址保护工作稳妥推进,使之所储存的信息完好保存下去。

作者简历:黄立志,1980年参加工作,文博系列副研究馆员,曾任蓟县文物保管所副所长,蓟州区文物管理科科长,2019年10月退休。

非洲挖出明代古墓 600多年前的古人 是如何到达遥远非洲的

帕泰岛的华人墓葬和岛上的华人后代,是我国古代航海活动的一个见证。据考古发现,这些墓葬的主人很可能是明朝永乐年间的人。那么这些明朝水手是怎么到达帕泰岛的呢?这一切都源于当时我国的航海技术和实力。我要新鲜事2023-04-25 20:35:420000虎头虎脑的三星堆新年又上新了!你还有多少惊喜是我们不知道的?

2021年刚刚过去,如果给这一年涌现的诸多“网红”进行一次大排名,那么最具历史文化意义的“网红”,当属三星堆遗址考古发掘出的金面具。我要新鲜事2023-05-31 20:59:370000无鼻角龙:北美洲大型食草恐龙(长6米/6800万年前)

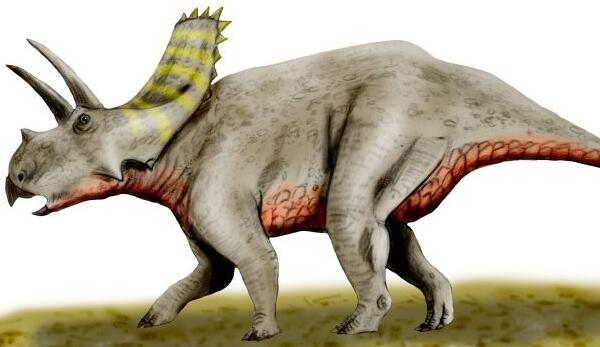

在恐龙时代的北美洲,这里曾出现过很多大型恐龙,其中最出名的当属恐龙之王霸王龙。为了丰富大家的恐龙知识,小编今天将为大家介绍的是无鼻角龙,它出土于北美洲,是一种大型食草恐龙,一起去认识看看。无鼻角龙基本资料无鼻角龙是一种北美洲的大型食草恐龙,它体长6米,与道罗齿龙、南方猎龙差不多大,体型在已知774种恐龙中排第312位,生活在距今7200万-6800万年前的晚白垩世。无鼻角龙化石我要新鲜事2023-05-09 21:56:210000讲座:孙庆伟:黄帝时代与最早中国

本文为北大《考古学研究》“中华文明探源系列讲座”的第二讲《黄帝时代与最早中国》的讲座纪要。摘录于此分享给大家学习!图1:孙庆伟教授在讲座中01中国之争最近十年来,关于中华文明早期探源的问题不仅成为一个考古界的学术热点话题,同时也是一个社会关注的热点问题,其中最早的、最核心的一个焦点问题,就是关于“最早的中国”的争论.关于这个问题,孙庆伟教授从学界最关注的两处遗址——陶寺与二里头——说起。我要新鲜事2023-05-27 17:28:290000白垩纪乌因库尔组有什么恐龙?12种物种(最大体长40米)

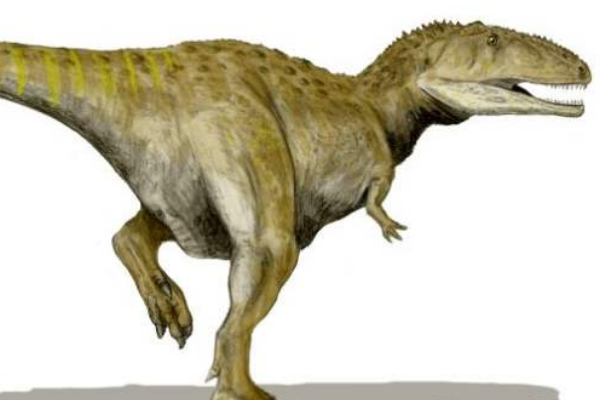

白垩纪乌因库尔组地层中主要发现的正式命名恐龙有12种,其中肉食恐龙包括了马普龙、牛猎龙、戈瓦里龙、南盗龙、乌因库尔龙、蝎猎龙、雷霆龙以及肌肉龙,而植食性恐龙则包括了阿根廷龙、乔冈龙、鹫龙以及利迈河龙等。白垩纪乌因库尔组有什么恐龙1.典型食肉恐龙我要新鲜事2023-05-10 19:06:230001