伊希斯龙:最后的植食性蜥脚类恐龙(长18米/脖子较短)

我要新鲜事2023-05-10 16:14:470阅

伊希斯龙是一种蜥脚亚目下的泰坦巨龙类恐龙,诞生于6000万年前的白垩纪末期,属于超巨型恐龙的一种,体长普遍可以达到18米,主要以植物为食,最大的区别就是长有一种骨质鳞甲,并且脑袋较长,第一批化石发掘于亚洲的印度境内。

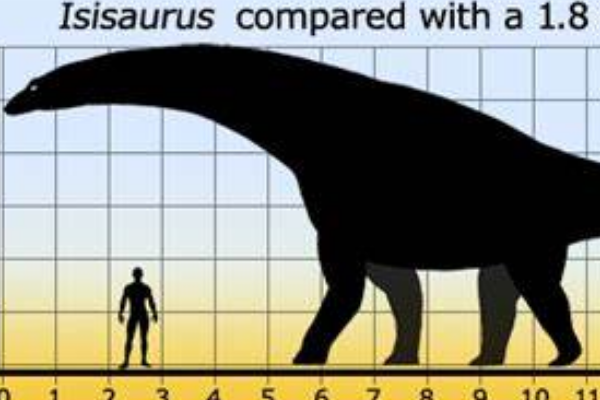

伊希斯龙的体型

伊希斯龙虽然在泰坦巨龙类恐龙中不算很大,但是它18米的体长在目前已经发现的770多种恐龙中仍然可以排到至少70位左右,仅仅只比目前最大的恐龙之一-潮汐龙小上五分之一而已,并且它的体重也比同体长的恐龙要更大,平均可以达到14吨左右,因此算是目前发现的所有恐龙中的一种超巨型物种。

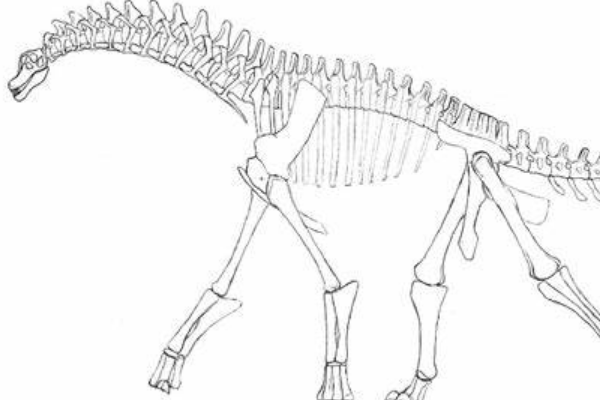

伊希斯龙的外形特征

伊希斯龙和很多巨龙类恐龙一样,都有着非常修长的身体,尤其是它的尾巴和脖子占到体长的大半,但是躯干则显得比较粗壮,不过它也有着自己独特的特征,比如它的脖子相比其他蜥脚类更短,但是也更加垂直,前肢比后肢更长,脑袋也非常狭窄纤细,这样能够将重心转移到身后,从而支撑自己趴到更高的树上,啃食更高处的树叶。

伊希斯龙的生活习性

伊希斯龙和大部分蜥脚类差不多,都是生长着树叶状或者匙状牙齿,主要是以植物为食的,这一点其实从它的化石中就能看出来,比如它的粪便化石中提取出了真菌痕迹,而这种真菌是一种只在树木间传播的病原体,这也足以见的它是以树叶为食的。

伊希斯龙的化石发现

伊希斯龙最早的一批化石是在亚洲的印度境内发现的,被认为是蜥脚类恐龙中最为晚期的植食性恐龙,它的化石有着非常特殊的区别,比如它的尾椎前端关节处都是球形的凸出和凹陷,而它的颅骨则非常像是梁龙,更加偏向细长,并且在它的化石上还发现了一种甲壳,被认为是骨质鳞甲衍化而来的物质。

0000

评论列表

共(0)条相关推荐

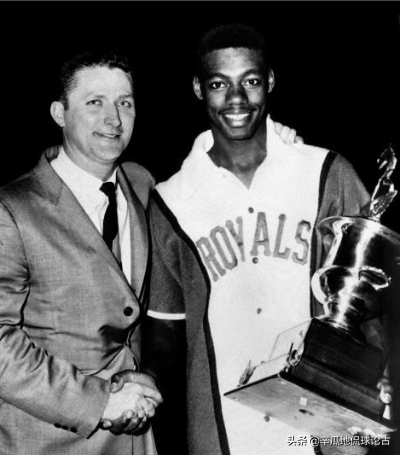

NBA全明星赛编年史:1961超级新秀三双王

1961年全明星赛在雪城—锡拉丘兹举行,主场名为昂昂达加城阵亡将士体育馆,尽管这场比赛到场观战球迷创下了12年全明星赛历史新低,仅有8016名球迷来到现场(这一数据至今仍是60年历史最低),但这届全明星却将奉上了最精彩的进攻大戏。我要新鲜事2023-05-31 22:28:340000张渭莲;段宏振:五帝时代与考古学文化对应须谨慎

近年来,夏代之前的考古新发现迭出。因此,将考古学文化与五帝时代关联对应的相关探索趋于兴盛。然而,由于五帝时代和考古学文化均具有某些不确定性,这些对应探索便或多或少地具有某些偏差甚至谬误。因此,有必要对这一问题进行讨论。五帝时代具有若干不确定性0000康熙皇帝女儿墓被挖,棺尸如刚下葬,随后发生的事亲历者羞于细说

清康熙三女——荣宪公主墓被破坏经过本文作者倪方六清康熙皇帝一生子女众多,生了35个龙子,20个龙女,另外还有一个养女。其中有3女嫁到了今内蒙赤峰,分别是三女固伦荣宪公主、五女和硕端静公主、十三女和硕温恪公主,结成了草原姻缘,死葬赤峰。荣宪公主与和端静公主的墓,均已遭挖盗毁坏,荣宪公主墓最惨。我要新鲜事2023-05-26 13:49:080000