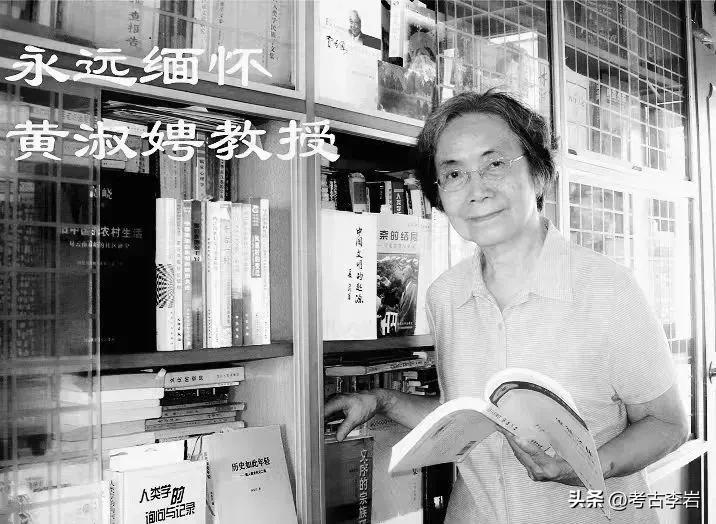

周大鸣:薪尽火传 万古流芳——深切缅怀黄淑娉教授

恩师黄淑娉不幸于日前与世长辞,享年九十三,不惟门下弟子沉痛哀悼,中山大学乃至中国人类学界民族学界都深表哀悼。

今天,我们在这里送别先生最后一程,缅怀先生为民族学人类学学术所做的贡献,为中山大学人类学系、中国人类学学科建设所做的贡献!

先生之学,学贯东西,派兼南北,

经世致用,历久弥新

首先,谈“学贯中西”。 先生祖籍台山,1930年出生于香港世家,黄先生受的学术训练,中西结合,孙庆忠在《黄淑聘评传》的第一章题目就是“中西合璧向学路”。书中提到了黄先生4岁开蒙,上香港英华女书院,更是中英文并举,中文学的是《四书》,毛笔字临摹书法大家,除中文课外,其余均为英文教学。抗战爆发后,回台山老家避难,入台山一中上学。因时有日军来犯,上学是断断续续的。笔者参观台山一中校史馆时,黄先生被列入优秀校友,特意在黄先生照片前留影。抗战胜利后,黄先生入广州培道女中,是教会中学。1947年以第一名成绩考进燕京大学。燕京大学更是全英文教学的大学。所以黄先生有着很好的国学和西学的训练。后来从事人类学、民族学的研究,很自然能够把西方的人类学理论和方法融入中国的研究实践中。黄先生早期的摩尔根与原始社会研究,后来的广东族群研究,都可见其融汇中西学问的根底。

再解“派兼南北”,人类学界早期有“南杨北吴”之说,人类学的“南派”和“北派”更因为张海洋的文章而广泛流传。黄先生早年于燕京大学接受学术训练,北派的代表人物大多是她的授业之师,如吴文藻、潘光旦、费孝通、林耀华等。1952年院校调整,上述几位先生调到了新成立的中央民族学院,杨成志——南派的代表人物也被调整到一起,黄先生毕业后也留在中央民族学院任教。可以说,黄先生受的学术训练兼有南北两派特征。其次,黄先生是地地道道的南方人,生在香港,祖籍台山,17岁独自北上到燕京大学求学,直到40年以后才回广州工作,普通话讲得好,一口广州话也很地道,从语言上讲,也是南北兼容。其三,其研究也是兼有南北,既跟杨成志先生到过中南、广东、福建做调查,也与林耀华先生一起去过内蒙、云南做调查;其研究成果既有理论研究,也有区域研究和个案研究。

先生之德,温文尔雅,自强不息,

知行合一,懿范长存

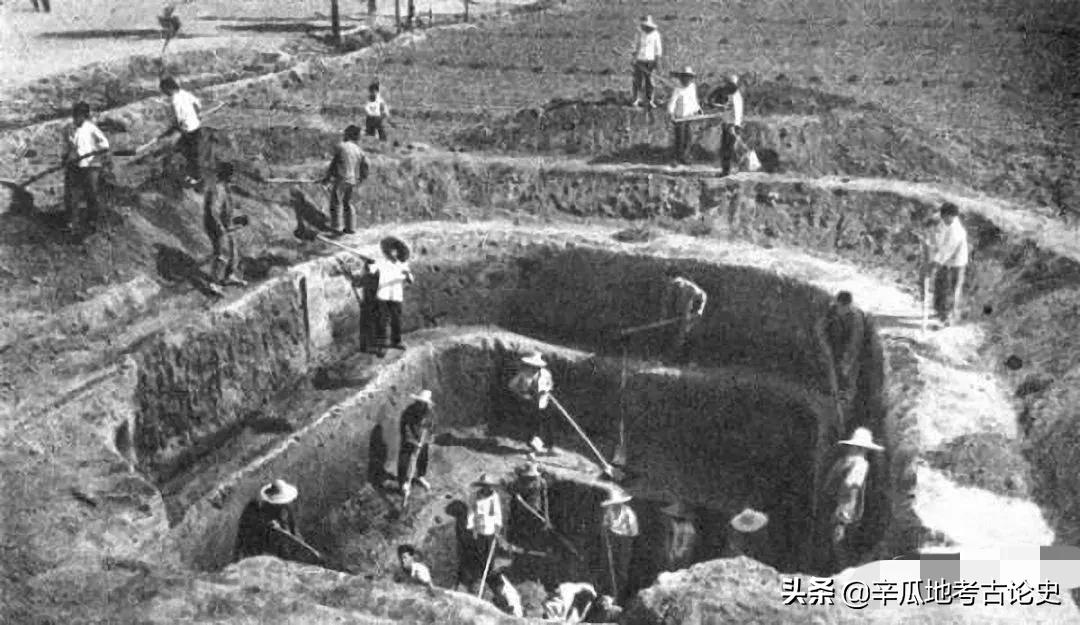

先生不仅是中国第一代人类学女学者的杰出代表,也是国内培养的首批人类学家代表!先生不仅理论功底深厚,更扎根于人民,从田野中阅读生命。先生非常关心和同情普通群众的生存境况,注重以学问服务人民,体现了全心全意为人民服务的大德!1947年她北上求学进入燕京大学社会学系接受专业训练。1952年毕业后进入中央民族学院研究部、历史系、民族研究所工作。1987年调入中山大学人类学系,在文化人类学理论方法和广东族群与区域文化研究领域进行了开创性的研究。2004年正式退休,仍然奋战在研究一线,成绩斐然。先生历任中央民族学院民族研究所副所长、中山大学人类学系主任、中国民族学学会副会长等职,为学科建设呕心沥血,为学术发展甘为人梯,令人感佩!先生第一次田野调查是在内蒙古呼纳盟(今呼伦贝尔盟)牧区实习,先生先后在蒙古、苗、瑶、畲、壮、侗、傣、黎、彝、哈尼、拉祜、纳西(摩梭)、基诺、布朗等十几个少数民族地区作过长期或短期的调查。调查的目的,除了完成国家交给的任务,指导研究生调查研究和本科生的调查实习,也为了回答学术之问人民之问,为民生谋幸福。在扎实的田野中,先生从认识不同人文类型、区分民族的标志以及不同民族文化的交融三方面进行了理论提炼。1994年,先生光大梁钊韬先生的学术传统,整合中山大学人类学系的部分师生以及兄弟校系和外国学者共30余人,在广东17个县市进行实地调查,运用人类学四领域的理论方法,对广东汉族的广府、潮汕和客家三民系进行综合研究,研究广府人、潮汕人、和客家人的体质形态、文化特色及其历史发展和现实变化;探讨改革开放20年来广东经济迅速崛起过程中,历史上传承下来的固有文化因素、人文精神在其中所起的重要作用。广东族群与区域文化研究成为了先生的标志性成果,至今仍启发着后学传承创新、发扬光大。

先生之风,经师人师,达己达人,

春风化雨,山高水长!

先生不仅著述丰富,且桃李满天下。高山仰止,景行行止,不惟门下弟子敬佩于先生的悉心教导循循善诱。整个人类学系的学生们,对先生春风化雨言传身教的引导亦是历历在目!记得在2003年中山市举办的庆贺先生从教五十年的会上,黄先生的弟子们,庄孔韶、胡鸿保、何国强、覃德清、黎煦元等都谈起了与先生学习、调查的经历;时任中山大学党委书记李延保教授更是对先生给予高度评价:黄淑聘教授作为女同志,7次带学生深入田野,体现了杨成志教授讲的“人类学对路是靠两条腿走出来的”学科原则。正是这种事实就是的精神,黄先生才写出了10本专著和多篇论文,培养了大批的博士、硕士人才。在此,我不仅感谢她培养了人才,而且为丰富中大精神上也作出了贡献。在中国人类学史上,中大有厚重的一笔。

人类学在中国走过了坎坷岁月,先生无论顺境还是逆境,始终能够积极面对,辛酸中更多是不懈的积累。1987年先生调到中山大学时,人类学系创系主任梁钊韬先生去世,人文学科处于低潮,先生临危受命,接受梁先生托孤的几个弟子,顶着巨大压力,化解人类学系博士点的危机。那个时候的博士生导师资格需要国务院学位委员会学科组批准,学校没有权限。先生不负众望,顺利获得国务院学位委员会批准,成为文化人类学博士生导师,名正言顺成为中山大学人类学学科带头人,成为人类学南派的领头羊。1998年人类学博士点面临红牌警告、人类学系面临被取消之际,黄先生更是多方奔走、呼吁,呕心沥血,终于挽救了这个学科点和学系!今天的人类学系,蒸蒸日上,饮水思源,我们不能忘记先生付出的心血和汗水!今天,人类学系的弟子们,奋战在祖国的各条战线,这足以告慰先生之英魂!

先生虽然与我们永别了,但先生之学,先生之德,先生之风与珠水云山长在,与燕园康乐园长在,与台山岭南华夏长在!黄先生千古!

#中山大学##人类学#

“古剑”流失街头 专家借150万买下后 仰天大笑:给我5亿也不卖

剑,是古代兵器之一,属于短兵种,素有“百兵之君”的美称。作为中国古代的一种重要兵器,剑的起源早,且流传很广,影响深远。随着历史的发展,剑从兵器逐渐演变成具有文化内涵的艺术品,与舞蹈、杂技、书画等紧密联系在一起,时至今日,剑已经成为中华文化的重要组成部分。历史上出现过很多宝剑,而春秋战国时期则是我国铸剑的巅峰时期,但随着时间的推移,这些历史上的名剑大都消失于历史的洪流中,只有极少数得以幸存。我要新鲜事2023-07-27 20:21:410000越南地面上有一种水果,三国时年年不忘进贡,其传说与其名一样邪

中国北方人吃椰子考本文作者倪方六又到南方热带水果陆续集中上市时,北方居民又可尝鲜了。如果放在过去,甚至早些年,北方人想吃到南方水果还真不是那么容易,荔枝、龙眼、椰子、槟榔、香蕉……这些名贵水果在古代都是皇家贡品,一般人见都没见过,更别说品尝了。(热带水果很丰富)这一篇,先说说椰子。我要新鲜事2023-05-27 08:55:020002妇好墓玉器的发现与研究

我要新鲜事2023-05-29 23:13:000001安徽境内有一处御葬林,传墓主是明朝大官,盗墓者来了两批没得手

不懂盗墓,邀请高手本文作者倪方六安徽省有个东至县,与江西接壤。当年徽州古道西线,即经过东至县境内的葛公镇、洋湖镇、尧渡等乡镇。古徽道始于唐朝,明清时是南来北往的咽喉要道,古道两侧遗存大量明清古建筑、古墓葬及古战场遗址等。凡有历史的地方必有盗墓活动,东至县正是这样。这么些年来,盗墓者的身影在东至就没有消失过,既有来自江西、浙江、山东等省的外地盗墓者,也有本地盗墓者。我要新鲜事2023-05-26 10:44:350000