关于科学发掘的再思考

作者近照

科学发掘是考古学研究的基础,也是保护古代文化遗存的重要手段。努力提高田野考古工作水平,认真反思和积极探讨是十分必要的。

科学发掘要求田野发掘准确到位。对于情况比较简单的堆积,如边界清晰、土质土色与周围明显不一致的灰坑,应力求一步到位,准确无误地划分和清理堆积。但在实际发掘过程中,由于遗迹未完全暴露、遗迹与周围区别不明显、或发掘者经验有限等种种原因,发掘者未能察觉遗迹已经暴露,或无法对遗迹做出准确判断时,只能继续向下发掘或通过刮面寻找遗迹边界,直至遗迹现象被判断出来,此时遗迹可能已经被破坏。

鉴于以上情况的出现,建立合适的容错机制是必要的。容错机制允许发掘者根据新发现对原来的认识做修订,通过倒查机制对出土物的层位关系进行重新归类,并运用真实资料对遗迹的平面结构进行复原。同时,容错机制也对发掘者提出了要求,以避免新做的修订弄乱层位关系,如:发掘者不能抹去原来的记录,修订的内容应有详细的记录;在发掘中,发掘者应在出土物的标签上注明出土位置;对怀疑存在遗迹但不能做出准确判断的区域,应提前进行拍照和测点存档,该区域的出土物另外收集;每天拍摄探方平面图并绘制草图等。

科学发掘要求田野发掘搜集、记录的信息全面且真实。田野考古资料包含了坐标、照相、绘图、文字记录等,这些资料会存在无法避免的偏差,如相片的色差、坐标的误差等。同时,田野考古资料也无法涵盖发掘过程中的所有细节,发掘者在记录信息的过程中,实际上已经对遗迹的信息进行了筛选,记录重要的内容,并舍弃不重要的信息。对信息重要程度的判断,基于发掘者对发掘对象性质、形成原因等宏观问题的思考。由微观细节引起发掘者对发掘对象性质和形成原因的思考,发掘者进而寻找微观细节信息对自己的思考进行验证,这一过程促进发掘者注意微观细节,记录更多信息。如果发掘者只顾埋头发掘,头脑中对发掘对象没有概念,完全将遗迹的性质等问题抛给研究者思考,就会忽略很多重要信息。

不论是准确发掘还是全面收集信息,都受到发掘者对遗迹或堆积的性质、形成原因等问题的认识的影响。因此,发掘者要利用发掘现场实景的有利条件,积极思考遗迹或堆积的性质、形成原因和形成过程等更深层次的问题,建立对遗址的宏观认识。在发掘过程中,发掘者主要面对的是具体的各种细节的处理,因此,发掘者也要将微观层面的细节处理和宏观层面的整体认识结合在一起,一并观察,统筹考虑。

只强调微观层面的细节的准确性,对大型遗迹不统一编号,将大型遗迹拆分为各种细微的小尺度的堆积和遗迹,各自独立清理和记录,那么在这些记录中,只记录了各个堆积和遗迹的本身的内容,如果堆积和遗迹之间没有叠压、打破这样的直接关系,就不会有该遗迹与周围遗迹的关系的记录,如多个遗迹的位置图等,那在依据这些材料重建和复原大型遗迹时,如何在独立材料中寻找遗迹之间的相关性?如果重建成功,是否会有错误,又具有多强的说服力?研究者对于小型遗迹的关注度通常比不上大型遗迹,没有参与现场发掘的研究者是否会考虑将多个遗迹组合在一起进行重建或复原?

只强调宏观层面、整体角度观察和思考各种遗迹或堆积之间的关系及其性质,而忽视微观层面的细节,宏观层面的判断容易脱离实际,成为发掘者一厢情愿的主观认识,并影响发掘者对各种细节的处理和判断。

因此,在实际发掘中,必须将宏观与微观结合起来考虑。具体来说,宏观与微观应该怎样结合与互动?

考古田野发掘是一项团队工作,合理的分工非常重要。领队应当从宏观层面、整体角度观察和思考各种遗迹或堆积的性质和它们之间的关系,制定整体发掘方案;各探方的负责人应该按照田野考古操作规程,结合领队对整个遗址性质的定性,注重微观层面的细节的准确性、全面性。同时,团队成员之间要加强讨论和交流,分享微观层面的新发现,并共同讨论遗址性质和形成过程等宏观层面、整体角度的问题。若达成共识,应及时修正宏观认识并调整发掘方案;若无法达成共识,应邀请相关专家给予意见或加入讨论。在讨论和发掘中,要避免一厢情愿、脱离微观和细节的片面的宏观理解误导发掘。发掘者要坚持客观原则,记录要客观、真实、全面、系统,不能为了证实自己的猜想,而故意忽略、不记录不符合自己猜想的现象或出土物。

在田野工作中,遗迹或堆积是客观存在的,但对遗迹或堆积性质的判断、发掘策略的制定等都自觉或不自觉地包含了发掘者对人类行为规律、人生经验的了解,发掘者个人对人类行为规律、人生经验的丰富程度会对发掘产生重要影响。因此,发掘者除具有扎实的考古专业基础外,也要有相关学科的丰富知识,要多阅读民族志,了解多种生活方式和形态,避免为单一的生活方式和形态所禁锢,在思考过程中要避免文化中心主义;在平时的生活中,要留心生活细节,多了解社会各行各业的生产知识。同时,发掘者要诚实地承认人类智力的局限性和认识的主观性,要有勇气面对和冷静讨论发掘中可能存在的偏差和错误。

如何在田野发掘中更客观、全面地解剖遗址对象的真实面貌,判明遗址堆积物的性质及其形成过程和形成原因,从而获取更多科学的可供考古学进一步研究的考古资料,必然是田野发掘工作者的关心所在,也是田野考古发展的关键所在。

【声明】本文作者为中山大学考古专业陈晓瑜,由本号首发,若有引用,务请注明。

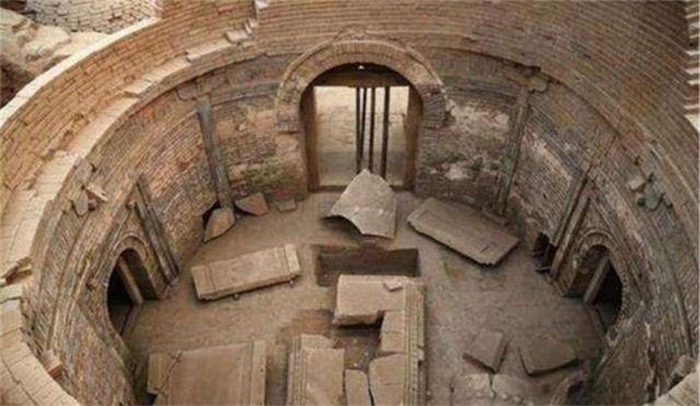

宁夏发现千年古墓 出土波斯王朝器物 丝绸之路重要见证

我国是一个拥有着源远流长、悠久历史的国家,因此在历史文化方面是极其丰富多彩的。近年来,随着科技技术不断进步,越来越多的文物和古墓被发现出土。其中,宁夏的一座千年古墓中发现了一件与众不同的器物,经过专家学者的研究,确定这是波斯王朝的东西。这件器物形似碗,通体呈现碧绿色,内壁还含有很多小气泡,腹部上下则是错位排列在两周凸边凹心的饼形装饰。这件器物是用独特的烧吹技术制成,十分珍贵。我要新鲜事2023-05-16 20:25:340000荐书:侯亮亮:殷土芒芒:先商文化人群的生业及迁移活动研究由

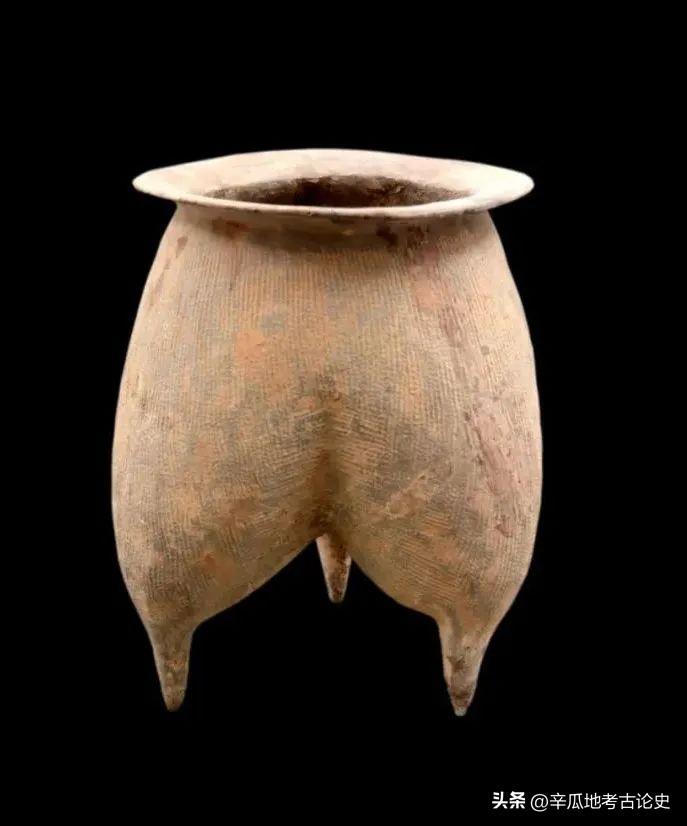

先商文化,是指成汤灭夏以前,商族或以商族为主体的人群创造的文化,它是商文化的前身。《诗经》中记载:“天命玄鸟,降而生商,宅殷土芒芒。古帝命武汤,正域彼四方”,似乎高度概括了先商文化人群产生、迁移、发展和壮大的历程。近日,山西大学考古文博学院副教授侯亮亮的专著:殷土芒芒:先商文化人群的生业及迁移活动研究由上海古籍出版社出版发行。该书主要研究先商文化时期人们的生业经济和迁移活动。我要新鲜事2023-05-27 10:40:210001印度洋打捞出来的一块石碑 揭露了郑和的真正目的(郑和下西洋)

郑和下西洋的目的是为了维护明朝的统治。说到中国古代的海上行动,最著名的是明代郑和的下西洋,这是一个伟大的壮举,至今已成为家喻户晓的名字。而且还被拍成了很多动画和影视剧,出现了各种改编版本。然而,我们仍然对这个历史事实有所了解。很多人都有这样一个疑问,郑和为什么要下西洋?他下西洋的目的是什么?未知目的我要新鲜事2023-02-20 03:40:200000南方才子北方将 陕西黄土埋皇上 陕西到底有多少座帝王陵

陕西的帝王陵寝,以其数量众多而闻名天下。虽然人们耳熟能详的只有秦始皇陵、汉武帝茂陵和唐高宗与武则天的乾陵,然而陕西还隐藏着其他珍贵的宝藏,不容忽视。陕西的历史源远流长,早在夏商时期,中原的政治中心位于河南和山西,因此虽然陕西出土了一些那个时期的墓葬,但尚未确认其中是否有帝王陵寝。我要新鲜事2023-09-11 19:17:160000至今没有一座能被考古确认,东晋帝王陵“集体失踪”之谜

原题:东晋帝王陵“集体失踪”之谜本文作者倪方六南京俗称六朝故都,东晋是其中重要的一朝。令人奇怪的是,葬在南京的东晋帝王陵至今竟然无一座能够被确认。所谓,1964年在市区富贵山发现晋恭帝的冲平陵、1981年在北郊幕府山发现晋穆帝司马聃的永平陵、1972年在南京大学北园发现晋元帝兴平陵,都是考古界的主观推测,并无定论。而同样的现象,在洛阳的西晋帝王陵身上也同样出现。我要新鲜事2023-05-27 18:06:580001