【导语】田野考古之问

【导语】本组文章所记录的是中山大学2016级考古专业本科班部分同学在2018年秋季学期田野考古实习时,师生通过现场教学与讨论后,由参与的同学结合自己的发掘实践写作而成。当时发掘已进行过半,带队老师郭立新教授为总结发掘经验,启发同学们思考,向所有参与实习的同学们提出如下七个问题,现将部分同学就此所做思考与回应进行分享。

考古界对于田野发掘的原则和方法的认识,毫无疑问都是一致的。比如说,必须通过刮面,在平面划出界线,并分清彼此间的早晚关系后,才能按由晚及早的次序依次发掘;层位关系必须清楚,发掘者必须对当前发掘对象的层位归属有清晰的认识并以此归类出土物。如果将这些原则性共识视为中观层面的话,那么,在微观层面,即那些非常微观的、具体操作层面的技术性细节,以及那些非常抽象的,涉及到考古哲学层面,却往往有很不相同的理解,并且形成很不相同的操作路径与工作方式,并直接或间接地影响到发掘的质量。下面是我们在发掘中经常碰到的几个问题,请同学们思考:

形式与内容或程序与实质的关系问题。在发掘过程中,操作者是否只需要严格按照土质土色和包含物划分层位,出分不同堆积或遗迹单位,了解层位关系按由晚及早的次序发掘就可以了,并不需要强调,在发掘过程中,利用发掘现场实景的有利条件,同步积极观思考遗迹或堆积的性质和形成原因以追求更深入地了解它?换句话说,在具体操作中,对发掘者的检验和要求,是合规至上,只需程序正确即可,至于对发掘对象的认识等更深层次的问题可以完全不管或暂时弃置一旁?如果在发掘现场对遗迹或堆积性质不多加观察、思考和记录,那么,在脱离发掘现场之后,我们有多大的可能性从记录资料中重建或复原它,然后通过二手记录去更深刻地理解它?

宏观和微观的关系问题。在发掘过程中,探方操作者主要面对的是具体的各种细节的处理。在这种情况下,是否需要让发掘者在发掘过程中,将微观层面的细节处理和宏观层面的整体认识结合在一起,一并观察和统筹考虑?是否需要通过将统筹考虑与细节观察相结合来判断遗迹的性质?如果只强调微观层面的细节的准确性,而忽视从宏观层面、整体角度观察和思考各种遗迹或堆积之间的关系及其性质,在发掘完以后,能否从各种细微的小尺度的堆积和遗迹记录中复原和重建大的遗构?换言之,是否可以对那些大型遗迹不统一编号,不需要把它们在一开始就当作同一个单位来处理,而只需逐一记录其中各种堆积就可以?如果可以做到,那么是无条件还是有前提条件?如果有前提条件,则需要什么前提条件?如果认为不太能做到,而是主张需要将宏观与微观结合起来考虑,那么,二者应该怎么结合与互动?如何通过具体的发掘逐步建立或及时修正发掘者的宏观整体观?如何避免一厢情愿、脱离微观和细节的片面的宏观理解误导我们的发掘?

堆积与层位的均质性问题。我们当然都会同意,堆积和地层都是通过土质、土色和包含物等因素判断出来的。需要反问的是,同一个地层或同一个堆积单位是否就意味着土质、土色和包含物绝对均质等同(即土色土质包含物完全相同)?还是说这种地层的区分与划线(将某个区块归属到同一个地层或同一个堆积单位)只是在相互比较的情况下,在相对情况下尽可能全面地做出判断?如果同意堆积和层位并非在所有情况下都是均质的,只是一种相对情况下的区分,那么,划分的依据又是什么?我想,这个问题的答案或许跟下一个问题有关。

行为、事件和物质载体、痕迹。我们在发掘中,是单纯依靠对眼前所见之物进行纯物理意义上的区分和辨识来标定各种界线,还是自觉或不自觉地包含了发掘者对人类行为规律、人生经验的了解,并将这种经验和了解化为我们的判断依据?如果承认后者存在,那么,堆积与层位有可能绝对均质吗?如何丰富这一类我们在发掘现场极为需要知识和经验,如何突破发掘者个人生活时空之经验的局限性以增进对发掘对象的了解?

客观和主观的问题。当然,考古学家一般都喜欢声称自己的事业的科学性和客观性,在某种程度上说,这种表达是真实的,因为考古学家处理的是实在的物。但是,物本身的客观性,和考古学家对物的认识是否可以划等号呢?回到田野发掘的语境中,我们可以说,各种地层线、遗迹和堆积的界线是客观存在的,但这不等于说,发掘者依照自己的观察和认识,实际划出来的每一条线都是科学而客观的。只能说,我们最终的目标是达到科学而客观,我们在努力追求科学而客观,但同时也需要诚实地承认,人类智力的局限性和认识的主观性是普遍存在的。有了这样的认识,具体到行动层面,就需要有勇气面对和冷静讨论各种“线”的划分过程中可能存在的偏差。前面1-4所提问题中,如果强调合规重于实在,强调先微观再宏观和强调物比人先的做法,那么需要每一步都准确到位,不出任何偏差,方有可能达到最终复原和重建的目的。这种做法也许符合在那种遗迹、地层简单而清楚的地区做发掘,但在长江流域这种以重质粘土为主,土壤区分经常不明显,而且目前人们的认识非常不到位的情况下,这样做有着非常大的难度,一路发掘之后,很有可能导致无法达成初衷。

在发掘的操作过程中是否需要建立合适的容错机制,允许操作者依据新的发现对原来的认识做一些修订?还是力求一步到位,准确无误地操作?如果是前者,那么应该怎么做才不会使新做的修订弄乱层位关系?进一步具体地说,在这种情况下,是否允许通过倒查机制将早前归类的出土物重新改标签,并通过日记中的草图等方式来复原可能重构的平面结构?

最后,田野发掘的最终目的是什么?

宁夏境内考古发现丰富了我国人类史文化史文明史

中共中央政治局5月27日下午就深化中华文明探源工程进行第三十九次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调,中华文明探源工程提出文明定义和认定进入文明社会的中国方案,为世界文明起源研究作出了原创性贡献。中华文明探源工程等重大工程的研究成果,实证了我国百万年的人类史、一万年的文化史、五千多年的文明史。我要新鲜事2023-05-06 23:08:050000地下文物看陕西:文明摇篮,人猿揖别

陕西地处中国腹地,黄河中游。这里山川壮美,物产丰饶,人文荟萃,兼有黄土高原的苍莽豪迈、关中平原的广阔坦荡和秦巴山区的巍峨雄奇。这种独特的自然环境为陕西古代文明的演进和社会发展提供了得天独厚的条件,成就了陕西在中华文明史上的重要地位:我要新鲜事2023-05-29 04:20:210000「考古词条」青铜时代 · 辛村卫国墓地

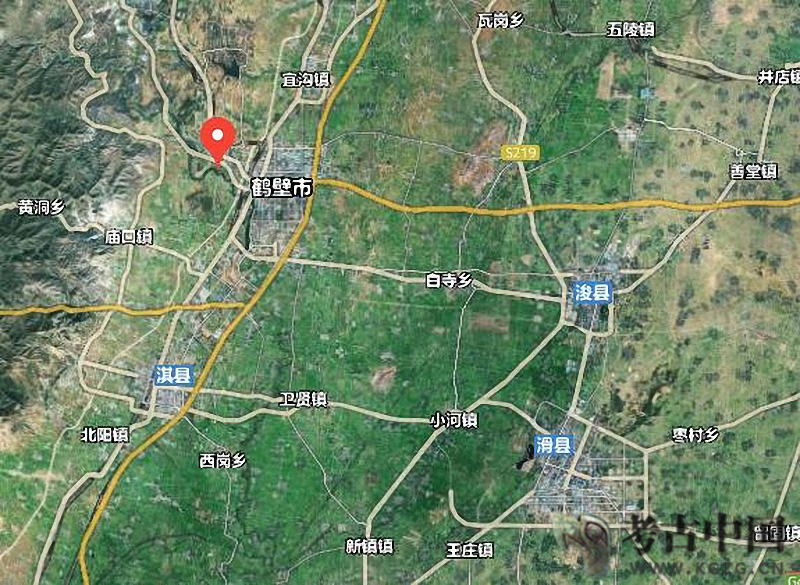

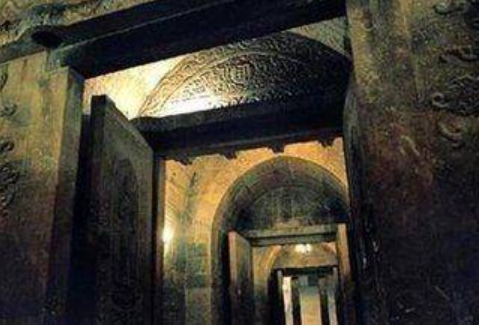

西周时期卫国贵族墓地。位于河南省浚县以西35公里的辛村。1932~1933年,河南古迹研究会先后进行4次发掘,发掘工作由郭宝钧主持。1964年出版了考古学专刊《浚县辛村》。墓地东西宽约500米,南北长约300米。共发掘墓葬82座。年代从康叔受封到卫国灭亡,约当公元前11世纪到前8世纪。这批墓葬的发掘为研究西周时期卫国的历史、葬制、车制及西周时代戈戟的演变等提供了重要的资料。▲辛村位置图我要新鲜事2023-05-27 19:37:540003神奇的古代艺术祝由术 神奇操作居然成真(古代医术)

祝由术可以帮助解决部分身体病症。祝由术可以帮助解决一些身体疾病。很多人肯定经历过鱼刺卡在喉咙里,每个人肯定都听说过很多解决方法,但你可能连下面的方法都没想过。先倒半碗多的水,然后在碗顶上放两根筷子,喝一口后换角度,不管顺时针还是逆时针,以为喝这碗水可以融化卡在喉咙里的鱼刺。特殊治疗我要新鲜事2023-05-11 09:59:5600029岁小女孩的棺材上写了四个字,千年后,考古专家不知如何是好

古代因为实行厚葬,所以就诞生了盗墓贼这个职业,而古代人为了防止死后被打扰,总会做一些防盗措施,比如,毒箭,水银等等,而在陕西西安的一座隋朝古墓里面,却用了另一种防盗措施,这种防盗措施实用效果非常强。我要新鲜事2023-04-25 20:00:230000