山头从不起雾也不下霜,蹊跷了,考古队前来探测出密密麻麻的古墓

云南江川李家山古墓群上的发现

本文作者 倪方六

考古总会有奇奇怪怪的发现。

在云南江川李家山古墓群考古时发现的不少现象,至今没确切的说法。

李家山汉墓群位于江川县龙街镇温泉办事处早街村。

李家山地貌

李家山地貌

当地老人说,这里是风水宝地。

冬天别的地方云雾缭绕,李家山附近却一点雾气都没有;别的地方都下霜了,这里却不下霜,难觅霜的影子。

更蹊跷的是,这里不时会“出宝”,特别是在山洪之后,地表就会冒出“好东西”,当地人屡屡能捡到铜器、玉器、玛瑙什么的。

出土最多的一次,在1966年11月份。当时江川县龙街公社早街生产队的队员,在李家山的西南坡修建梯田,整地时挖出了很多器物。

滇人墓出土铜钺

滇人墓出土铜钺

时县领导将这一情况转告云南省博物馆,博物馆马上派人来看现场。

这里是荒山坡,杂草丛生,当地人传山上曾闹鬼,人迹少至。幸运的是,正因为没有人来,这里的古墓葬基本保存完好,没遭更多人为破坏。

考古人员初步探查后发现,李家山的顶及其西南坡是密集的古墓区,下面古墓密密麻麻。当时初步清理出一些文物,连同追缴回来的,一起带回昆明。

由于当时国内情况特殊,没能及时发掘,只好请当地社员妥善保护。一直到1972年1月18日,才由云南省博物馆会同江川县文化馆,对李家山古墓群进行正式发掘工作。

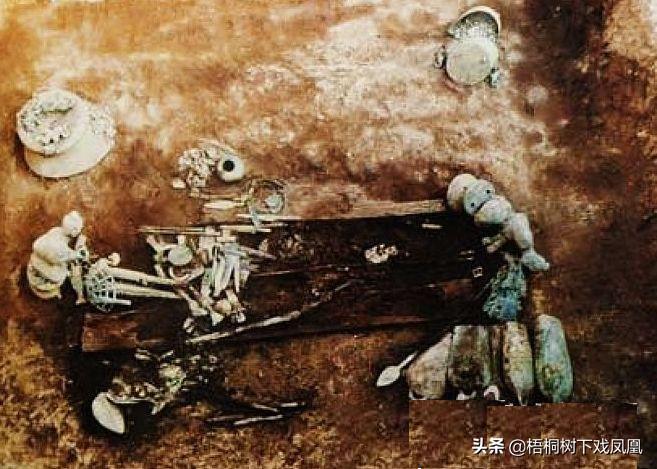

发掘现场,随葬器物暴露

发掘现场,随葬器物暴露

进场那天是腊月初八,已过小年,但考古人员顾不上这些,全身心投入发掘工作,断断续续发掘到当年5月中旬,历时60多天,共清理27座古墓。

这些墓分布在山顶和西南坡,年代在两汉时期,为滇文化墓葬。

大型墓坑挖得较深,一般保存较完整,这次发掘的27座墓中,有7座大型贵族墓,均在山顶上。中小型墓都在西南坡,墓坑则较浅,被雨水冲刷厉害,泥土流失很严重。有的墓完全被破坏了,随葬品大都散失,仅残存少许绿松石珠和碎陶片。

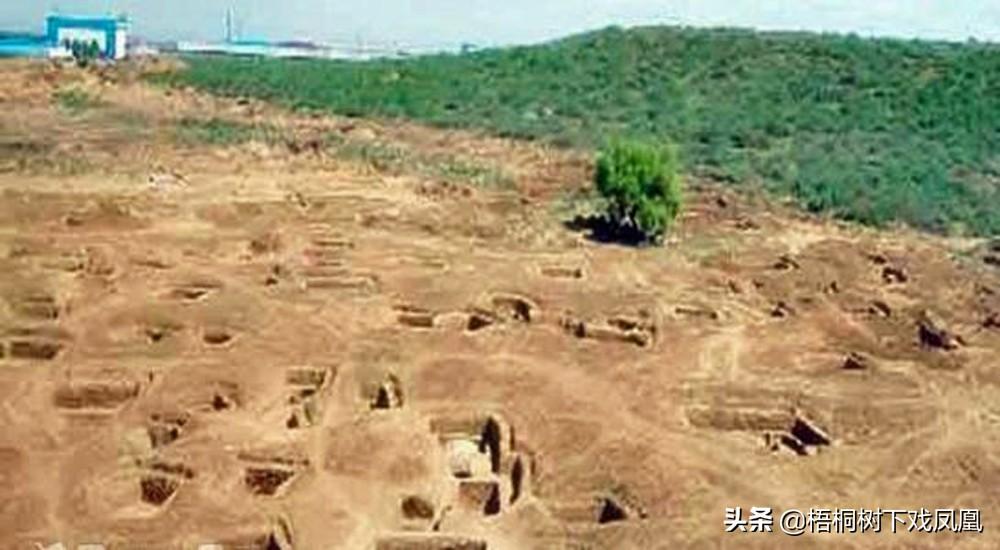

滇人墓地古墓密布(发掘后)

滇人墓地古墓密布(发掘后)

当地人所谓李家山“出宝”,就是这一原因,实际上是随葬品被雨水冲了出来。

为什么会选择埋葬在山顶上?原因当然不会单一,但避免被山洪侵扰应该是首要原因。像李家山,山顶地势平坦,不会被山洪冲刷。

滇人墓地古墓密布(发掘后)

滇人墓地古墓密布(发掘后)

这些墓都是常见的竖穴土坑墓,基本上都是单人葬,大多数没有葬具,分布密集。

出土了大量的随葬品,其中铜器1300多件,类别非常丰富,有兵器、仪仗器、生产工具、生活用品。这些文物主要出土于几座大墓中,都放在死者尸身两侧及头足部位,装饰品及小佩剑等,多数穿戴在死者身上。

三骑士铜鼓

三骑士铜鼓

“滇文化”墓葬的特点之一,随葬品会有铜鼓、铜枕、铜贮贝器、铜伞、铜啄、铜狼牙棒、铜纺织工具、铜扣饰等随葬器物,其中以铜鼓最有代表性,这些墓中的随葬品确实具有一这特征。

规模最大、随葬品最多的是24号墓。

墓中出土4个铜鼓,还有铜伞、铜枕、酒器、仪仗器100余件,特别是一件制作精美、造型独特的牛虎铜案,令人叫绝。

24号发掘遗址

24号发掘遗址

发掘后留下的大坑

发掘后留下的大坑

迄今,李家山古墓群已有过两轮较大规模的发掘。

在1972年云南省博物馆发掘的基础上,1991年云南省文物考古研究所又进行了一次发掘。

从1991年12月至1992年4月,云南省文物考古研究所会同原玉溪地区文物管理所、江川县文化局,对李家山古墓群进行第二次考古发掘,又清理了60座墓葬。

收获比第一次更大,是继1956年晋宁石寨山、1972年李家山第一次发掘后,古滇文化又一次重要考古发现,出土了大量的随葬器物。

兽形金饰片

兽形金饰片

其中,铜器近3000件;铁器和铜铁合制器340余件;金、银器约6600件,重9000多克;玉器约4000件;石器21件,还有数以万计的玛瑙、绿松石、琉璃器,海贝和少量的琥珀珠、水晶珠、蚀花石髓珠等。

这次发现入列1992年“全国十大考古新发现”。

牛虎铜案

牛虎铜案

但是能被评为全国新发现,绝对不是凭着出土文物数量多就可以的,与墓葬本身所带的历史信息和文化研究价值有很大关系。

见于考古报告的,李家山古墓已发掘87座,从这些墓葬中发现的怪异葬俗,有的至今没有答案。

珠襦 江川李家山47号墓出土

珠襦 江川李家山47号墓出土

一、珠襦,是滇式玉衣吗?

同时期,以帝王为代表的两汉中原王朝族贵,死后喜欢着玉衣下葬。在李家山墓葬中也发现了一种独特的殓服——珠襦(亦有人称“珠被”)。

如1972年发掘的李家山24号墓,墓主身上便着用数以万计的玛瑙、软玉、绿松石珠子连缀而成的珠襦(当时未弄清,称为“长方形覆盖物”)。

李家山47号墓珠襦出土现场

李家山47号墓珠襦出土现场

珠襦比金楼玉衣要漂亮、华丽得多,系用黄金、玉、玛瑙和数以万计的绿松石、琉璃等制成各种珠、管、扣、片,然后再缝缀在帛布上,制成一件殓服,仅从制作成本上来说,都比金缕玉衣值钱。

墓主等级稍次者(中型墓主)有的也用珠襦,但形式较简单。

珠襦都是在大型墓葬中发现的,可见当时的贵族死后之来殓尸,这应该视为“滇式玉衣”。

51号墓发掘现场

51号墓发掘现场

二、收殓后为何要“五花大绑”?

主持发掘的考古专家张新宁还发现一种现象,这是从两座大型墓内发现的:尸体被“五花大绑”,装殓后用直径1.5厘米的粗麻绳,纵横交错捆扎起来,尸体如包在网内。

由于时间久远,被五花大绑的尸体早已腐朽,仅剩下残骨。捆尸的粗麻绳自然也早朽了,但形状尚存,可以看出当初捆尸的情形。

在辽契丹贵族墓中,曾发现着铜网衣下葬的现象,这是契丹人特有的葬俗,李家山的“五花大绑”也是滇人特有葬俗?

出土铜女俑

出土铜女俑

三、男男合葬、女女合葬,什么意思?

在过去已发掘滇文化墓葬中,以单人直肢葬为主,基本上不合葬。在1972年李家山墓葬发掘中,首次发现了滇文化墓葬中的合葬墓,在23号墓中发现了两人。

在1992年第二发掘中,二人合葬现象多了起来。但在传统的男女合葬之外,发现了多例男男合葬、女女合葬现象。

山西大同发现的男女合葬墓

山西大同发现的男女合葬墓

这是什么意思?他(她)们之间是什么关系?是生前性伙伴,还是生活仆从?是殉葬,还是合葬?目前尚难确定。

合葬墓中尸体基本上头向一致,也就是俗话说的“睡一头”,但也有“倒头睡”的,另一人头睡在对方的脚头。

在李家山墓葬中,男女身份区分十分明显,男性墓中的随葬品多以铜剑、斧、矛、扣饰为基本组合;女性墓则以铜钏随葬。

四、填土中发现巨石,防盗?辟邪?

李家山墓的填土一般未经夯打,在1972年第一次发掘中,仅发现3号墓有明显的夯打痕迹。但在5号墓、7号墓、8号墓这3座墓的回填土中,发现压有1块或2块大石头。

张增祺和王大道二专家当时认为,其用途可能是为加固墓室,防止盗掘而有意放置的,也就是反盗墓设计。

在古代墓葬封填泥土中,确实有人为夹杂砖石瓦砾,增加盗掘难度的现象。但如果是这样,为什么封土又不夯打呢?

1992年第二次发掘时,又发现了这种现象。

滇人墓发掘现场

滇人墓发掘现场

仔细观察,发现大石块并不是在回填时放入的,而是填平一段时间后,再将填土挖出一个圜底圆坑,搬运来加工好的锥形石块,尖头朝上埋入圆坑里。

圆坑位置通常常不在墓坑中央,坑下有大量炭屑和烧灰。

这一发现动摇了“反盗”说。张新宁认为圆坑是祭祀坑。祭祀完毕后,再埋入大石块,“可能具有镇墓和辟邪作用”。

河南平顶山积石墓发掘现场

河南平顶山积石墓发掘现场

当然这也是一家之言。我认为,即使不是出于反盗墓考虑,客观上也为难了盗墓者。

滇文化墓葬中,还有许多与中原迥异的文化现象,值得继续探讨和研究,以后再聊。

最后要告诉网友的是,李家山古墓群已在2001年,被国务院列为第五批全国重点文物保护单位。

十大考古参评项目 | 浙江温州朔门古港遗址

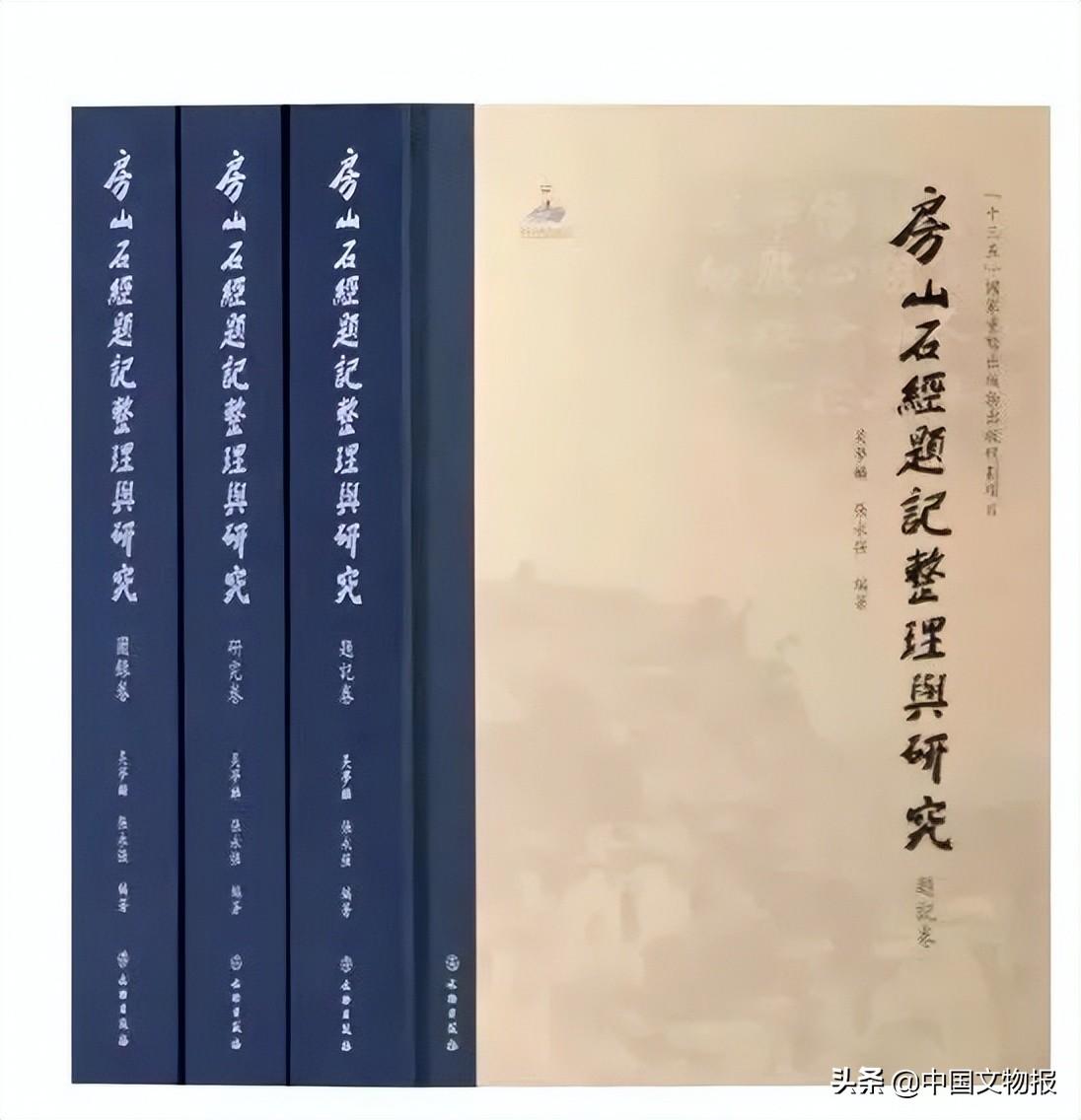

01发掘单位浙江省文物考古研究所02项目负责人梁岩华遗址概况温州朔门古港遗址位于浙江省温州市鹿城区望江东路东部,温州古城北大门——朔门之外,南依古城,北邻瓯江,东靠海坛山,隔江与江心屿双塔遥相呼应(图一)。我要新鲜事2023-05-06 13:09:300001荐书 |《房山石经题记整理与研究》:我国石刻文献学研究成果的力作

近日,由吴梦麟、张永强编著的国家“十三五”重点古籍整理项目——《房山石经题记整理与研究》由文物出版社出版发行。该书以徐自强先生编著的《房山石经题记汇编》为工作底稿,大胆改进编纂体例,按考古学的方法进行分类整理,将“汇编”改为“整理与研究”,将一书扩充为题记卷、研究卷、图录卷三册。宿白先生生前十分关注房山石经有关资料的整理进度,专门为本书题写了书名。《房山石经题记整理与研究》(全三册)我要新鲜事2023-05-07 03:51:320000新发现 | 2021年河南安钢给排水系统治理项目考古取得重要收获:发现殷墟时期干渠一段

为配合安阳钢铁公司给排水系统治理,从2021年1月7日至12月底,在安钢厂区的多个地点做了考古发掘。以前期考古钻探报告为依据制定发掘方案,共布探方61个,发掘总面积约为3200平方米。清理殷墟时期遗迹有灰坑150个、墓葬40座、房址1座、瓮棺葬12个、水井2眼、灰沟2条。其他有战国时期灰坑9个,唐代窑址1座,宋代窑址6座。一殷墟时期遗迹举例1.沟我要新鲜事2023-05-06 21:03:090001冰冻少女胡安妮塔,被冰封500年的12岁祭品少女

在发现冰人奥兹之后,人类又发现了另一位被冰封的冰冻少女胡安妮塔,但是这位少女可没有奥兹那样的历史悠久,仅仅只冰封了500年。所以肉体保存的还较为完好。这位冰冻少女在死的时候仅仅只有12岁左右,而且是被当作祭品给献祭了。冰冻少女胡安妮塔我要新鲜事2017-12-05 12:24:390000