谜一样的考古学家

考古学家在公众心目中自带神秘色彩,浑身上下,里里外外都是谜。“中国考古网”众多栏目中,“考古人物”的浏览量最大。由网站访谈修改增补结集出版的系列丛书《考古学人访谈录》也已经出版到了第三集,这应该与读者探秘解谜的热情密切相关吧。

这一集中的访谈嘉宾有与罗布泊沙漠中小河墓地“静静地躺在那里”“装饰的羽毛都还十分鲜艳”的死者相对无言,在静寂中感受到“小河墓地如同一个时间胶囊,封存了小河人死后埋葬的所有信息,那么真实,那么美”的朱泓教授;有在陕西师大喧闹的校园中发掘出大唐长安城“天坛”的安家瑶研究员;有在“铜雀春深锁二乔”的曹魏之都邺城常年主持工作的朱岩石研究员;也有在辽阔的呼伦贝尔草原寻找到头枕马鞍,与长弓和装满劲矢的桦树皮箭囊长眠的鲜卑人的刘国祥研究员……主角响当当,应该不会令对考古学家的传奇发现充满好奇的读者失望。

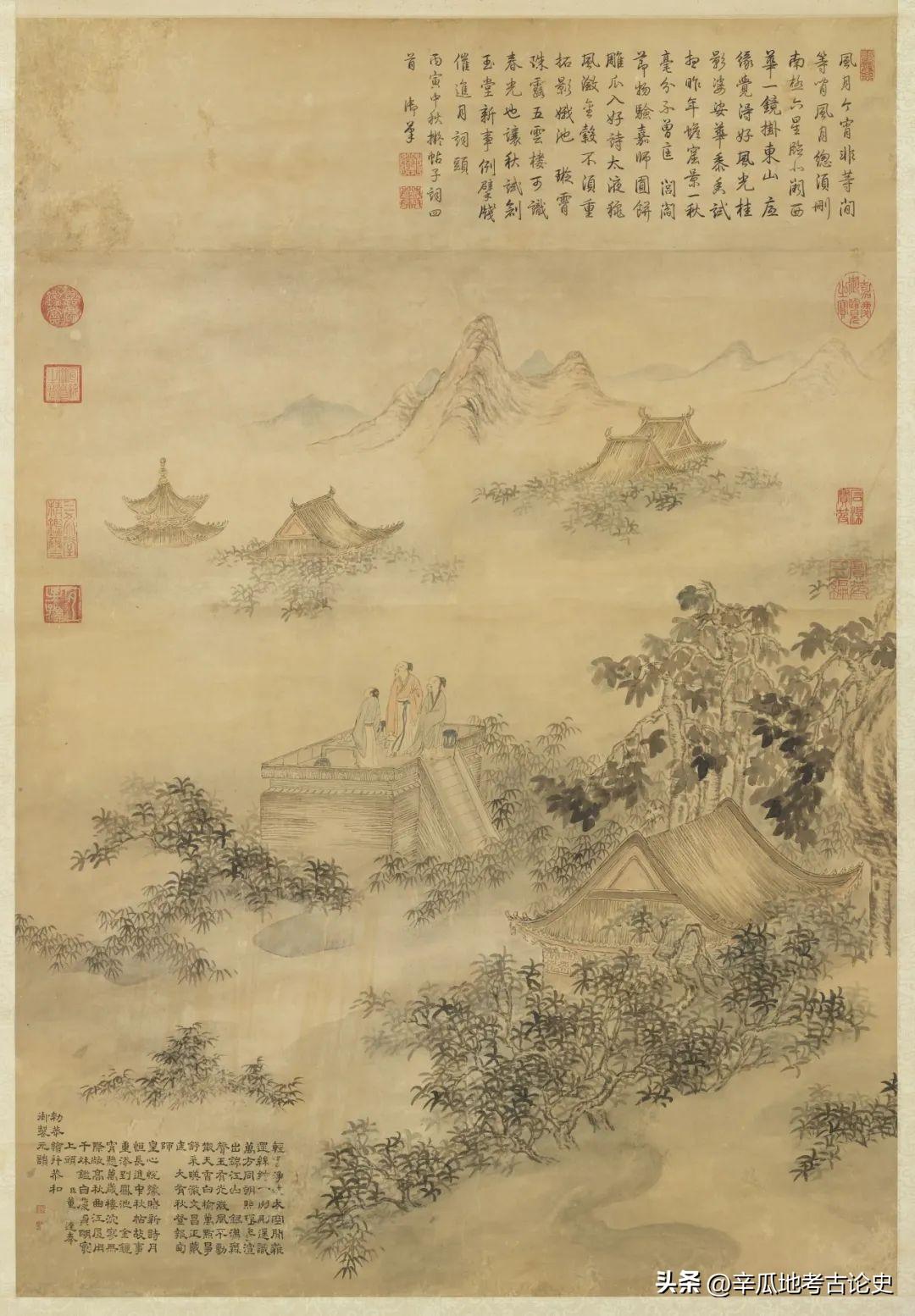

其实,正如杜金鹏研究员在访谈中描述的,考古学家面对的也是一个个“谜”——“有时看上去像是‘猜谜’,其实最终是要‘破谜’‘解谜’”。“人猿相揖别,只几个石头磨过”,“五帝三皇神圣事,骗了无涯过客”。苍苍茫茫、浩浩荡荡的人类文明发展史,要依靠残存的零星物质遗存去缀合、构建、释读,谜题之多可想而知。考古学家要面对枯骨想见其朱颜,身在废墟而心怀其壮观,他们破谜、解谜的经历,常常比令人惊叹的考古发现更加动人。

有的谜很小。比如,令刘莉教授着迷的长江下游史前时代流行的大三角形石器,到底是不是石犁?距今9000年的浙江上山遗址的水稻,有没有“小穗轴”这一人工栽培的标志?新石器时代早期的磨盘,是用以磨小米、水稻还是磨橡子的?有的谜又非常宏大。比如高星研究员关注的我们的祖先是本土古人类连续演化而来,还是20万年前出自非洲的一位女性?

解谜最基本的方法是在田野发掘中对蛛丝马迹的悉心梳理。赵辉教授是此中高手,主持进行的良渚文化普安桥遗址发掘已成经典,两个月只向下清理了10公分,终于辨认出良渚人房屋的柱子和墙槽。当然,各种自然科学手段的应用也必不可少。朱泓教授就主持建立了我国第一个考古专业的古DNA实验室,以最前沿的科技开启尘封数千年的“时间胶囊”。

对我们的文明波澜壮阔的形成和发展历程的重建则需要从形而下的资料上升到形而上的理论思考。比如,林沄教授从金文“王”字如斧钺的形态,阐发军权在王权形成中的作用;又比如,赵辉教授由对良渚文化特质的认识,引申出关于对各地区的史前文化进行“历史主义研究”的倡导,在纵览各地文化发展演变的基础上提出了“以中原为中心的历史趋势的形成”;再如,李伯谦教授因淮河岸边、涂山脚下禹会村的重要发现,激发出对“禹会诸侯于涂山”这样的古史传说与考古研究关系的探究。

书中的李伯谦、林沄、赵辉、杜金鹏、刘莉和罗泰都是中华文明起源这一最让中国考古学界着迷的问题的核心解谜人物,他们的访谈如口述学术史,为读者了解考古学家倾力重建被古史辩派质疑的中国古史的心路历程提供了真切而生动的资料。

20世纪80年代初,是中国考古“风乍起,吹皱一池春水”的美好时光。在北大哲学楼座无虚席的大讲堂,以哈佛大学教授身份来访的张光直开设“考古学专题六讲”,为中国考古学界带来“聚落考古”等新鲜的考古学理论和方法。在文史楼的教室里,苏秉琦讲述着他的“区系类型”模式,试图冲破束缚中国古史重建的“大一统怪圈”。严文明意在建立史前文化格局与历史时期中国密切联系的“重瓣花朵”模式也在形成。当时正在北大求学的赵辉对那段时光的娓娓追述令人心旌摇动,悠然神往。

“夏商周断代工程”是第一次以多学科结合的国家级课题的形式探索中华文明早期发展的重大尝试,虽然引起热烈争辩,但意义深远。杜金鹏研究员先后担任被认为是早商都城的偃师商城和推测为夏代后期都城的二里头遗址的负责人,身在精彩纷呈、激荡学界的夏商分界论辩的前沿。他的叙述让我们对那场论辩有了更深入的理解。他对关键遗迹叠压打破、发展演变关系如数家珍般的引用,也展示了断代工程第一线的考古学家以扎实的发掘资料构建古史的执着和严谨。

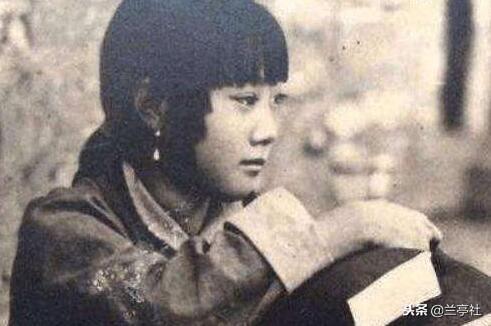

打开访谈录,是走入考古学家们的内心世界,分享其精彩人生的最好方式。他们走上考古之路的故事各不相同。1969年,15岁的刘莉从家中偷拿出户口本报名,踏上去陕北插队的列车。她在铜川的兵工厂做了7年铣工,只生产两个零件。贫乏的生活中,偶得童恩正先生以寻找神秘的巴文化为题材的小说《古峡迷雾》,发现考古就像福尔摩斯探案一样,于是立志像书中的考古学家一样寻找失落的文明。小学毕业后在街上玩了一年的赵辉,受到“做得一手好古文,写得一笔好字”的邻居老教授的影响,产生了对考古的向往。他们的术业各有专攻,专注于石器、陶器、玉器、铜器、玻璃器、人骨、居室、祭坛、墓葬、宫殿、城池等等一切我们祖先的物质遗存,探寻着中国现代人的起源、定居农业的出现、“最初的中国”的形成、早期国家和王朝的兴起、都邑制度的发展等学术课题。

他们身上也有考古学这一特殊学科赋予的特殊气质。比如,对田野生活的热爱,对从基础材料出发的客观研究的坚持,“水滴石穿,绳锯木断”的沉静从容,在学术探讨和现实生活中的直率和坦荡。又比如,对文化遗产保护和弘扬灿烂文明的使命感。林沄先生访谈中对前辈师长的敬重和对同学的“侠义”,是他所在的吉林大学考古系的“家风”,也是考古这个行业的可贵传统。

很多在村屋草舍之中,酒酣耳热之际可以彻夜论道的考古学家们,遇到访谈邀约却总是推脱。“不求闻达于天下”也是这个行业的传统之一吧。本书中这些访谈能够呈现在读者面前,实属不易。赵辉老师的访谈是我做的,约了好多次,最终完成于我们共同在中美洲考察的行程中。在墨西哥瓦哈卡州蒙特阿尔班丘遗址附近一家西班牙殖民时代风格的旅馆中,我们从第一次亲历中美洲文明的震撼谈到中国文明探源的过去和未来。那一次畅谈,令我对考古学的理解和热爱得以再次升华。

原文刊于《光明日报》( 2018年03月28日 16版)

作者:李新伟,系中国社会科学院考古研究所研究员

翁偶虹:北京中秋节的兔儿爷

#中秋挑战赛#“明月几时有,把酒问青天”,月亮给予人的美的享受,有着各种不同的意境。“月到中秋分外明”的中秋之月,以“分外明”标志出积极的愉快。无怪从“以农立国”的古代起,广大人民就把八月十五的中秋,视为仅次于春节的愉快节日。我要新鲜事2023-05-28 04:12:560000露丝娜龙:欧洲大型恐龙(体长18米/光肱骨就达1.4米)

露丝娜龙是一种蜥脚下目中的图里亚龙类,诞生于1.45亿年前的侏罗纪末期,属于大型植食性恐龙的一种,科学家估计它的体长可达15-18米,第一批化石是在西班牙的巴伦西亚发现的,检测出是一个未成年体。露丝娜龙的体型我要新鲜事2023-05-09 14:09:490000中国古代“反收礼”考:北魏的做法贼厉害

中国古代“反收礼”考本文作者倪方六请客送礼,是过年期间流行风俗,这本是人之常情。但是,一些别有用心者,利用这一种机会,捞取权利和经济上的好处,挖掘非法的资源,请客送礼就变味了,以致于变坏!这以官场上的请客送礼为代表。官场送礼与行贿一样,都讲究“艺术”。相对来说,比较隐蔽,手法非常。古代送礼和今天一样,也有明送和暗送两套。但不论是明送还是暗送,都得讲究技巧。我要新鲜事2023-05-26 21:43:040000日军女汉奸潜伏山村15年,却因为一碗红烧肉身份暴露被处死刑

每一个历史时期都会出现一些与社会意识相左的人物,例如抗日时臭名远扬的女汉奸张桂花。张桂花出生在一个异常贫寒的家庭里面,作为一个典型的贫下阶层劳动妇女,张桂花原本跟丈夫过着和和美美的男耕女织生活。但是在日本侵入中国之后,张桂花的平静生活一去不复返。当日本兵打到河北之时,张桂花的丈夫在参战途中惨死战场。失去了丈夫依靠的张桂花,无奈之下只好改嫁给了当地的一个汉奸做媳妇。我要新鲜事2023-05-25 15:38:580001王世民:黄文弼的生平及其学术贡献

一生平与学术经历黄文弼,字仲良,清光绪十九年三月初八日(1893年4月23日)诞生于湖北汉川县黄家嘴的一个清贫家庭。父原为木匠,后改业从商,始渐富裕。他在幼年时就读于汉阳府中学堂。1915年考入了北京大学哲学门,适逢蔡元培执掌校政,革除旧习,倡导新风,曾发起成立进德会,黄文弼为该会最早的会员之一,由此奠定其从事学术事业的思想。0000