荐书:许宏:绿松石的“国玉时代”

#头条创作挑战赛#本文为许宏先生为《色如天相 器传千秋:中国古代绿松石文化展》这本书所作的序,很好地总结概括出自龙山时期至二里头时期,这段青铜器尚处于萌芽阶段,以绿松石为代表的玉石礼器为重的“国玉时代”,十分值得阅读学习。故,摘录于下,供各位学习。

书的封面

书的封面

古人的观念中,没有地质学范畴的玉、石之别,许慎的《说文解字》以“石之美者”来定义玉,这就是文化意义上的玉。绿松石名列中国历史上的四大名玉,就反映了国人对玉之本质的认知传承。

色泽鲜艳,引人注目的特点,使绿松石跻身于美玉的行列。又因在岩石间沉淀为结核,故罕见体量大者。形体娇小便于琢磨,使得它在人类社会复杂化之前,就进入了人们的日常生活,作为小型饰品,开启了绿松石文化的先端。也正因其小巧,到了新石器时代晚期至青铜时代早期,除了小型饰品外,它又作为镶嵌物,见诸陶器、骨器和玉器等,成为这些器物耀眼的点睛之笔。(秦小丽:《绿松石、海贝与红玛瑙——公元前2000年前后的地域间交流》,《南方文物》2021年第5期)

或许从这时起,某些镶嵌绿松石的器物与素朴的同类器的拥有者之间,已拉开了身份上的差距。

柳湾遗址出土绿松石等饰品

柳湾遗址出土绿松石等饰品

以绿松石嵌片为主体的镶嵌器,可以看作是绿松石文化发展史上的一个重要节点。这类器物最早见于山东临朐西朱封遗址和日照两城镇遗址的龙山文化高等级贵族墓。在西朱封遗址的一座大墓中,玉冠饰和玉簪附近出土了近千件绿松石小片,学者推测可能是镶嵌在头冠、头巾或玉冠饰上的。

两城镇遗址的一座墓中,在墓主人左手腕上发现一件由200多枚嵌片组成的镶嵌绿松石器。从嵌片切割打磨规整、使用某种粘合剂镶嵌在木板之类承托物上等特征看,它应是二里头都邑绿松石龙形器的直接前身,属于广义的礼器范畴。至于属陶寺文化的山西襄汾陶寺、下靳墓地出土的镶嵌绿松石腕饰和组合头饰,绿松石片加工和镶嵌均不规整,工艺相对原始,年代已约当距今4000年前后的新石器时代末期,或为受海岱地区绿松石文化影响的产物。(王青:《移植汇聚——镶嵌铜牌饰的起源和传布》,《三代考古》(八),科学出版社,2019年)

日照两城镇出土镶嵌绿松石器

日照两城镇出土镶嵌绿松石器

显然,在社会复杂化的过程中,新石器时代末期的绿松石镶嵌器,已成为满天星斗的邦国时代各地域早期国家中新兴贵族们的身份地位象征物之一。这可以看作是绿松石走向“国玉”的萌芽期。

随着公元前1700年前后二里头文化的崛起,东亚大陆最早的广域王权国家登场于中原腹地,中原王朝文明大幕开启。与此同时,绿松石迎来了她的“国玉时代”,而大型绿松石镶嵌器成为最重要的表征。

二里头文化第二期,二里头都邑开始进入兴盛期。与主干道网、大型多进院落宫室建筑群、铸铜作坊的出现同时,宫室建筑院内发现了成组的贵族墓,其中最令人瞩目的是出土有大型绿松石龙形器、铜铃等多量随葬品的墓葬。长达70厘米余、由2000多片细小的绿松石片粘嵌而成的绿松石龙形器,其用工之巨、制作之精、体量之大,在绿松石镶嵌器中十分罕见,具有极高的历史、艺术与科学价值。(许宏、袁靖主编:《二里头考古六十年》,中国社会科学出版社,2019年)

绿松石龙形器的头

绿松石龙形器的头

近年,宫殿区大型建筑院内又发现数座出土大型绿松石镶嵌器的高规格墓葬,其中正在实验室内清理的一座第一等级的墓葬还伴出绿松石蝉形器、绿松石串珠等饰件,极有可能是二里头遗址迄今为止发现的随葬品最为丰富,随葬绿松石器最多的一座。(赵海涛、许宏:《河南省洛阳市二里头遗址》,《考古中国重大项目成果(2018-2020)》,文物出版社,2021年)

这些史无前例、融入高精尖技术和社会劳动的“国宝级”珍品,极具“纪念碑性”,支撑起了二里头绿松石文化的最盛期——绿松石的“国玉时代”。它所处的二里头文化早期,是青铜铸造技术未臻完备,工艺复杂的青铜礼容器群和以大型、片状、有刃为特征的玉礼器群尚未正式登场的时期。

当时的工匠克服了绿松石原材料体量小的先天不足,将其从单独品的饰玉,变为化零为整、由多量嵌片组合而成的大型礼玉,成为高等级贵族甚至王权的垄断性标志物。它是东亚大陆“玉礼时代”的绝响,是“玉礼时代”与青铜(礼器)时代间的一座里程碑。

使用粘合剂镶嵌在有机质的承托物上,构成了二里头文化二期几例绿松石镶嵌器的共同特点。到二里头文化第三期,与最早的青铜礼容器大体同时,大型绿松石镶嵌器为形体偏小的嵌绿松石铜牌饰所取代。(许宏:《二里头M3及随葬绿松石龙形器的考古背景分析》,《古代文明》第10卷,上海古籍出版社,2016年)

二里头遗址出土绿松石铜牌饰

二里头遗址出土绿松石铜牌饰

这类铜牌饰上的主体纹饰,应该就是绿松石龙形器的简化和抽象描写。从绿松石龙形器,到兽面纹铜牌饰,再到商周青铜器纹饰上的动物母题,广义龙形象在这种内在关联与整合规范化的过程中得以延续,构成华夏族群从多元走向一体的另一重要表征。

在古代中国,“吉金”是青铜的美称。那么,属于中国青铜时代肇始期的镶嵌绿松石铜牌饰,显然就是中国最早的“金镶玉”艺术品。

此时正值青铜合金这种当时的高科技产业在东亚大陆初兴之时,烈火中范铸而成的贵金属青铜镶嵌着本土崇尚的宝玉绿松石问世,金玉共振,成为辉煌灿烂的中国青铜文明的先导。

二里头都邑还发现中国最早的绿松石器制造作坊,年代或可早自二里头文化早期,持续使用至最末期。

二里头遗址出土绿松石料

二里头遗址出土绿松石料

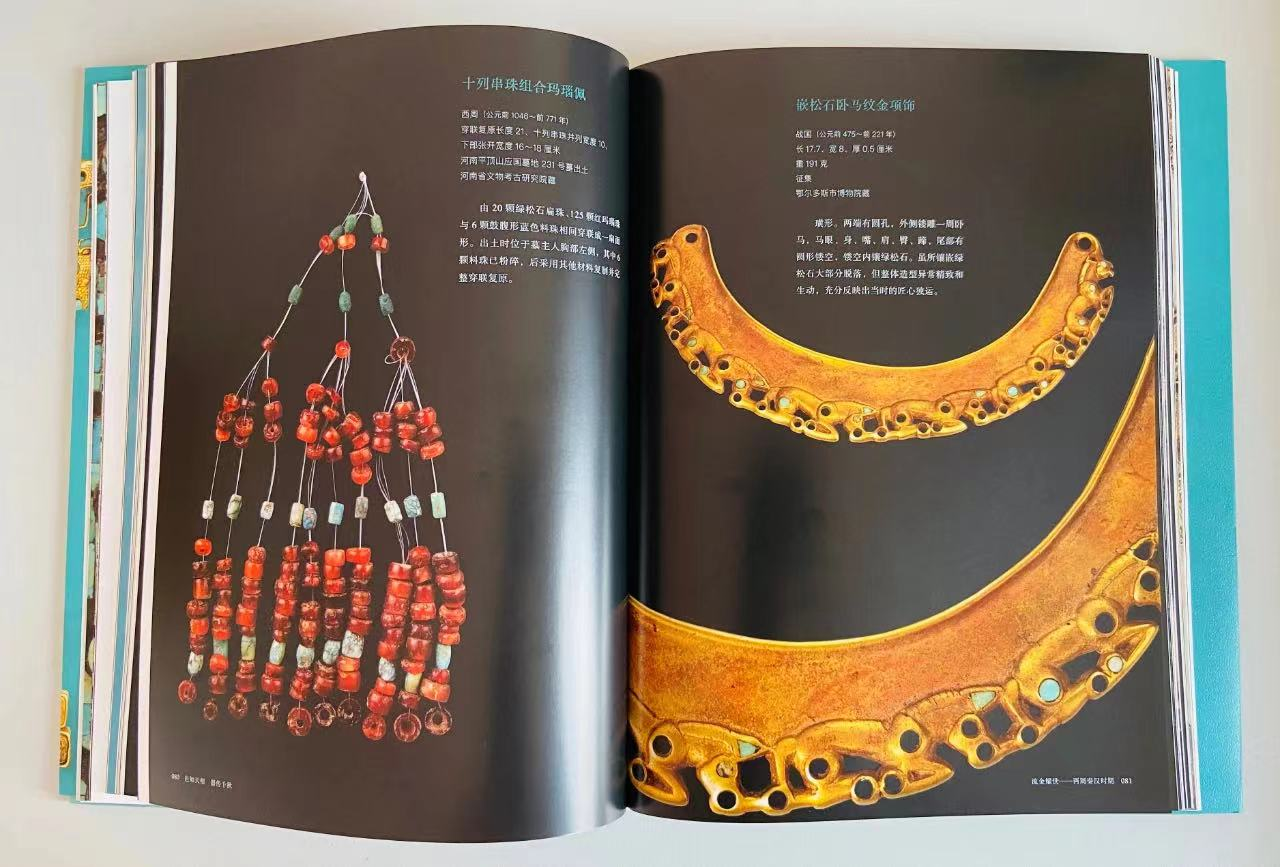

后继的二里岗文化绿松石器的制作与使用,延续了二里头文化晚期的态势。虽较二里头文化早期稍逊,但也不乏亮点。其中最令人瞩目的,要数湖北武汉盘龙城出土的绿松石镶金饰件,这又是中国最早的、真正的金镶玉艺术品。

盘龙城遗址出土绿松石镶金饰件

盘龙城遗址出土绿松石镶金饰件

从对绿松石文化发展进程的梳理中,可知绿松石器经历了形体上从单体小型饰品,到大型镶嵌器(礼器)的问世,再到以小型饰品和辅助性装饰为主的演变过程;而这一过程,又与其使用范围上从民间,到庙堂,再到庙堂/民间互见的过程大致对应。

其中最令人瞩目的,当然就是我们上面简述的中国绿松石文化悠长的发展史上,三千多年前那一段作为礼玉的独占期——绿松石的“国玉时代”。此后的一系列赓续,都是建基于这个大时代的。

安阳小屯331号墓出土嵌绿松石铜柄玉戈

安阳小屯331号墓出土嵌绿松石铜柄玉戈

囿于研究视野和学力,这里不敢对后世斑斓多彩的绿松石文化的发展历程置喙,故就此打住。蒙万琳院长盛情邀约,忝为小序,抛砖引玉,如对诸君理解古代绿松石文化有所助益,则幸甚。

借此机会,我们要感谢以盘龙城遗址博物馆为首的主办方的多方运筹精心擘画,才使得这个大展得以成功举办。这是对中国古代绿松石文化发现与研究工作的一个集中总结和检阅,相信也必将深化对相关问题的认识、促进绿松石文化的传承与创新。

贵州考古:探索多元一体发展进程,为铸牢中华民族共同体意识提供智力支持

我要新鲜事2023-05-06 22:39:490000法国印象派画家——Claude Monet(1840-1926)4

我要新鲜事2023-06-03 10:29:250003免费阅览全文影像!国家图书馆等6家单位联合发布古籍数字资源

1月4日,国家图书馆(国家古籍保护中心)、天津图书馆、南京图书馆、云南省图书馆、苏州图书馆、中山大学图书馆等6家单位,在线召开古籍数字资源联合发布会。中宣部出版局副局长、古籍办副主任杨芳,国家图书馆馆长、国家古籍保护中心主任熊远明分别致辞,国家图书馆常务副馆长、国家古籍保护中心副主任张志清主持会议,专家学者代表、联合发布单位代表、部分新闻媒体代表等参加会议。0000古墓中发现道教“宝物” 青龙白虎朱雀都在 唯独少了“玄武”

历史是一段不断流淌的长河,汇聚了无数君王的才华与胆略,其中被誉为“千古一帝”的只有寥寥数位,而他们当中最为著名的便是“秦皇汉武”。然而,这两位君王虽然有着匡扶天下的能力,但同时也是崇尚“道教”的代表。尽管在2000年前的秦汉时代,“道教”还没有真正成型,但它的方术、丹药以及多个支派已经构建起了“道教”的雏形。我要新鲜事2023-04-24 23:39:580000专家监守自盗 偷走博物馆价值800万的“金龙”,随后丢进护城河

在太阳系中,土卫六是备受科学家关注的一个天体。深空探索也一直是人类探索宇宙的梦想。在太阳系的众多天体中,木星的卫星土卫六备受瞩目。它是太阳系内唯一发现有液态水存在的卫星,可能存在生命。一、土卫六与地球相似我要新鲜事2023-07-28 20:39:080000