过去男女结婚少不了大雁,古人为什么说雁是阳鸟,象征夫妻之道?

“鸿雁”到底是什么雁?

本文作者 倪方六

“鸿鹄”是什么鸟?对于鹄,东汉许慎《说文解字》释为黄鹄,但南朝梁训诂学家顾野王持不同观点,其在《玉篇》中释“鸿”为“雁也”。

这又牵涉到了另一个古今常用词语——“鸿雁”。

鸿雁在古代很常用,如“鸿雁传书”、“鸿雁传情”、“鸿雁哀鸣”等,涉“鸿雁”的古诗文很多,中国最早一部诗歌总集《诗经》中,便有多处提到了“鸿雁”,其中有一首《鸿雁》诗称:“鸿雁于飞,肃肃其羽。之子于征,劬劳于野。”

(图:明殷偕绘《鹰击天鹅图》,天鹅即黄鹄)

在诗歌发达的唐朝,有关“鸿雁”的诗更多,如杜甫《天末怀李白》诗称:“鸿雁几时到,江湖秋水多”;卢照邻《好事近·鸿雁几时来》词称:“洞庭波起兮鸿雁翔,风瑟瑟兮野苍苍”……

何谓“鸿雁”?现代释为“大雁”,而古代则有人将之与“鸿鹄”等同。

这里有一个与“鸿鹄”同样的问题,鸿雁是一只鸟还是两只鸟,或者说,是一种鸟还是两种鸟?有人说是一只鸟,就是大雁。既然是大雁了,为什么还要称“鸿雁”?古人比现代人还要较真。这里的“鸿”并非形容词,汉朝人已意识到这一问题,指明“鸿”也是鸟,也就是说鸿雁是两只鸟。

(自然界中的天鹅)

西汉《毛诗传》最早给出了解释,称“大曰鸿,小曰雁”。唐朝学者孔颖达在其《毛诗正义》中,作了进一步说明:“鸿、雁俱是水鸟,故连言之。其形鸿大而雁小,嫌其同鸟雄雌之异。”

孔颖达怀疑这种水鸟是一公一母,鸿应该是雄雁,雁则是雌雁,即所谓“雄雌之分”。但不论是雄是雌,都有相同的习性,寒来暑往,秋去春回,所以古人并称“鸿雁”,用孔颖达的话来说,就是“知避阴阳寒暑者,春则避阳暑而北,秋则避阴寒而南,故并言之。”

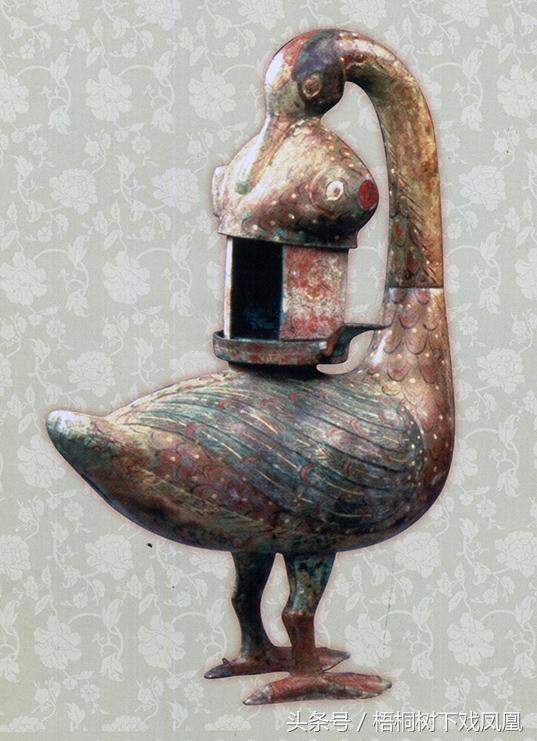

(西汉铜雁鱼灯)

对于“鸿”与“雁”的区别,三国时吴国学者陆玑解释得较为清楚,其《毛诗草木鸟兽虫鱼疏》中称,“鸿羽毛光泽纯白,似鹤而大,长颈,肉美如雁,又有小鸿如凫,色白,今人直谓之鸿。”

从陆玑的解释中,也反证“鸿鹄”是两鸟,而非一鸟。

那么“鹄”与“雁”又有什么不同?《本草纲目· 禽部》释“鹄”时称:“鹄大于雁,羽毛白泽,其翔极高而善步,所谓鹄不浴而白,一举千里,是也。亦有黄鹄、丹鹄,湖、海、江、汉之间皆有之,出辽东者尤甚,而畏海青鹘。其皮毛可为服饰,谓之天鹅绒。”

(甲骨文“雁”字)

相比较起来,鹄虽然体形,飞得更高更远,但古人对大雁更看重,更喜欢。

大雁民间又叫“火雁”,在古人的婚姻生活充当了不一般的角色,大雁有重要的象征意义。

古人认为雁是“阳鸟”、“知时鸟”,鸿雁春归秋回,守时应季。正因为这样,才可以“鸿雁传书”,对于男女恋人来说,则是“鸿雁传情”。

古人还认为,大雁是“阳鸟”,成书于秦汉时的《小尔雅、广鸟》即称:“去阴就阳,谓之阳鸟,鸿、雁是也。”

飞行时成行成列,长幼有序,不相逾越,又雄雌配偶忠贞,这些“鸟德”正是人伦和婚姻生活中所需要所提倡的。

(自然界中的大雁)

因此古代婚姻有“六礼”讲究,即从提亲到结婚的六个环节,除了其中的“纳徵”环节外,男家在行纳采、问名、纳言、请期、亲迎礼时,均必有主持者执雁前导,称为“奠雁”。

《仪礼·士昏礼》:“昏(婚)礼。下达纳采,用雁。”东汉学者郑玄注称:“用雁为贽者,取其顺阴阳往来。”

清人胡培翚[huī]《仪礼正义》也有解释:“用雁者取其随时南北,不失其节,明不夺女子之时也;又取飞成行,止成列,明嫁娶之礼,长幼有序,不相逾越也。”

同时也代表夫妻之道,象征男女双方象雁一样忠贞不渝,百年好合。

(古代婚礼,现代再现)

这种“奠雁之礼”在古代一直流行,如在宋朝,据《宋史·嘉礼六》记载,“士庶人婚礼。并问名于纳采,并请期于纳成。其无雁奠者,三舍生听用羊,庶人听以雉及鸡鹜代。”可见在宋朝民间,婚姻生活中也少不了大雁,是这样行雁礼的:“主人入门而右,宾入门而左,执雁者从入,陈雁于庭,三分庭,一在南,北向。”

即使到了离现代不远的清朝,不少有雁的地方仍用雁为礼。据同治五年湖北《长阳县志》,当地的婚俗是,迎亲日,婿家具彩轿、仪仗、鼓乐,抱家雁,婿戴花摄盛服往女家,曰“取亲”。

(秦汉婚礼)

江浙民间,还有用鹅代雁的执礼。在东北朝鲜族婚俗中则用木制的雁代真雁,称为“木雁礼”。中国这种奠雁礼俗,也影响到了周边地区和国家,如朝鲜半岛上的韩国,在年轻人传统婚礼上,至今乃少不了大雁,中国游客去韩国风俗游时,还将之当作一景来看。

值得注意的,雁不只出现在古人的婚姻生活中,在先秦时的高级社交场合,如卿大夫相见也要“执雁为礼”。

《左传·定公八年》有这样的记载:定公八年(公元前581年)夏天,齐国的国夏、高张进攻鲁国西部边境。晋国的士鞅、赵鞅、荀寅救援鲁国。鲁国在瓦地会见晋军,“范献子执羔,赵简子、中行文子皆执雁。”

执雁和执羔,都是当时人们的见面礼节。

(韩国婚礼上的奠雁)

南京地区挖掘到朱元璋女儿的墓 专家居然这么说(明朝大墓)

挖掘出来的明朝大墓或许是和朱元璋有关系。在进行考古工作的时候,每次遇到一些皇家的墓穴考古队员还是比较兴奋的,因为往往皇家墓穴保存的都会比较好一点,而且会有着更加丰富的研究价值。在2018南京雨花台地区道路施工队的工作人员挖掘到了一个青石板,汇报给了南京博物馆之后就联系到了文物局以及考古队。批准挖掘我要新鲜事2023-05-11 05:36:350001梁带村遗址墓葬群 我国古代陵墓用俑陪葬的开端

2004年8月,盗墓贼开始频繁光顾梁带村,他们盗走了大量珍贵的文物。村民向韩城市文物旅游局报告此事,随后市政府派遣公安部门负责文物的安全保卫工作。经过勘查核实,考古专家确定梁带村有一片古墓葬群,这片墓地的范围大约东西长600米,南北宽550米,总面积约为33万平方米左右。我要新鲜事2023-08-31 19:34:240000李云河:再论马镫起源

我要新鲜事2023-05-25 16:11:520001河南发现3000年前古墓,墓主身份令专家惊讶:我们中华的拯救者

我要新鲜事2023-05-19 18:33:290000全国十大考古新发现30年(1990~2020)全整理

1990年全国十大考古新发现NO.1湖北郧县人头骨化石NO.2山东城子崖龙山与岳石文化遗址NO.3河南殷墟郭家庄160号墓NO.4河南三门峡上村岭周代虢季墓NO.5山东后李春秋车马坑和淄河店2号战国大墓NO.6陕西汉景帝阳陵从葬坑及其彩绘陶俑NO.7陕西汉长安城陶俑官窑窑址NO.8河南隋唐洛阳城应天门东阙遗址NO.9宁夏宏佛塔天宫西夏文物0003