江美英:广东出土良渚式雕纹玉石器研究

丁燕杰撰文 历史考古与上古文明

请点击此处输入图片描述2016年12月10日,“先秦至隋唐出土资料研读班”于中正大学文学院雅堂会议室举行了第二次研读活动。研读班的召集人为中正大学历史系郭静云教授,参与者有台湾师范大学历史系石兰梅教授、广州中山大学人类学系郭立新教授、彰化师范大学历史系陈文豪副教授、成功大学历史系江达智助理教授、中正大学廖幼华兼任教授、中正大学李昭毅助理教授和南华大学视觉与媒体艺术系江美英助理教授等,加上各校研究生共20余人参加此次活动。本次研读活动上午场为江美英助理教授发表《广东出土良渚式雕文玉石器研究》,由郭立新教授主持;下午场为陈文豪教授发表《昌邑王国简新论》,由廖幼华教授主持。现将江美英教授的发言及讨论纪要如下。

很高兴在今天早上,有机会参加“先秦至隋唐出土资料研读班”,聆听由南华大学视觉与传媒艺术学系江美英教授关于广东出土的良渚式雕纹玉石器的研究心得。

江老师本次所讲的良渚式雕纹玉石器,主要指在广东境内或石峡遗址出土的玉琮和龙首镯,总计十四件,分别出土在四个不同地点:1.曲江县马坝镇石峡,共出土十件玉石器;2.曲江县乌石镇东北床板岭(床板岭),征集一件玉琮;3.粤西封开县杏花村新联郷禄美村对面岗一号墓,出土一件玉琮;4.汕尾市田墘镇盐场三舵村发现两件琮。江老师通过对这些玉石器的石质、形制和纹饰的检视分析,与良渚文化资料进行对比研究,合理得出结论认为,这些玉石器中既有石峡文化当地仿制良渚文化的作品,也有部分玉石器是直接从太湖地区传入。

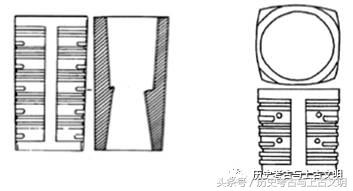

江老师首先介绍良渚文化玉琮的特征,认为良渚文化玉琮结构外方内圆,中央有圆柱形垂直圆孔,圆孔两面对钻,有错合台阶面。玉琮上下端有射口,呈圆形或方圆形。玉琮外壁以装饰块分区,利用折角形成“小眼面纹”或“大眼面纹”装饰图案。不同装饰块环绕玉琮一周,上下分节,节与节之间有带状分隔,从转角处看有三角形状的凹槽,称为“A式分隔带”。另外,“小眼面纹”纹饰组合中,上方浮雕两条长横棱,两条长横棱之间夹着一条较窄的分隔带,称之为“B式分隔带”。

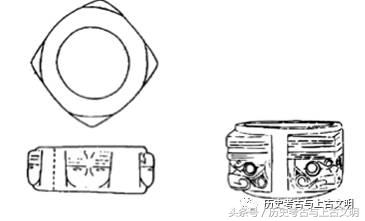

在了解良渚文化玉琮特点的基础上,江老师引导大家对于广东省境内出土的玉琮进行了分析。江老师认为,十四件良渚式雕纹玉石器中,有四件可能是良渚文化的遗物,分别是石峡M105∶1玉琮、禄美村M1玉琮、三舵村1号玉琮、三舵村2号玉琮。石峡M105∶1的玉琮从形制上来说与良渚玉琮非常相似,有单圈圆眼的纹饰,节与节之间有典型的三角锥形的“A式分隔带”,中孔上有错合台阶面,且玉质白化现象与良渚文化较为符合,可以认为是良渚文化遗物。

左:石峡M105∶1玉琮线图 右:禄美村M1琮线图

禄美村M1的玉琮,玉质白化与石峡M105的玉琮较为相似,有单圈圆眼的小眼面纹装饰块,具备A、B两式装饰带,且射口部分的处理是良渚文化风格,也可认为是良渚遗物。

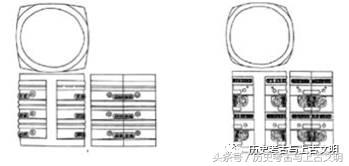

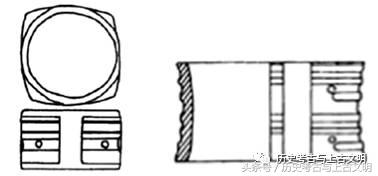

三舵村发现的两件玉琮发现于当地盐场的贝壳层下面,玉质非常精致,器壁较薄,断面进圆方形。孔洞较大,可作为手镯佩戴,是良渚文化风格。1号琮具有典型的A、B型分隔带,且小眼面纹风格与反山M14∶181相似。2号琮大眼面纹部分出现上端尖角的桃型眼睑,是良渚末期的作品。

左: 三舵村1号琮 右: 三舵村2号琮

除了以上四件可能是良渚文化遗物的玉琮以外,江老师认为还有四件是受到良渚文化影响由石峡人制作的玉琮。分别是石峡M69∶28琮、石峡M17∶13琮、石峡M10∶11琮和石峡M56∶1镯。其中,石峡M69∶28琮有宽直槽,但线条较不规整,与良渚文化不同。纹饰突出,呈兽面纹状,纹饰下方有两条对称的弧线,组成了一个较为柔和的面部图案,鼻梁是柔和的三角形隆起,整个纹饰较为简单。且石料质地与良渚有所不同,白化也较良渚更加严重。

左:石峡M69∶28琮 右:石峡M17∶13琮

M17∶13的玉琮纹饰,明显特征表现为人面纹饰鼻部有双向向外卷的纹饰,如同胡须状,有学者认为是石峡人的独创。这件玉琮的“A式分隔带”不明显,人面纹饰鼻梁突出,与良渚特征有所不同。M10∶11琮双圆眼的位置和比例都和良渚文化不一样,且双横棱上平行阴线排列较为疏松,不够规整,而良渚文化更加细密。另外,M56的琮可以称为“琮式镯”,有小眼面纹装饰,但是纹饰和横棱不够凹下,且石质白化严重,判断应为石峡遗物。

左:石峡M10∶11琮 右:石峡M56镯

对于在床板岭发现的玉琮,江老师认为这一件器型规整,从造型、纹饰、质地等都基本可以判断为良渚遗物,但是也不能完全确定,所以没有归入前面所讲。而石峡文化M54∶1、M104∶2、M6∶2的遗物,或都属于石峡文化遗存。

除了玉琮,广东良渚纹饰玉石器还包括2件龙首镯,江老师也为我们做了介绍。这种形制的龙首镯在良渚文化瑶山也有发现,又被称为“蚩尤环”。石峡出土的两件之中,其中一件较为宽厚,或许是石峡人学习模仿良渚的作品,而另一件则无法确定究竟是良渚还是石峡所做。

最后,江老师简要介绍了石峡文化的分期和葬制,以及玉器从太湖区域向广东传入的可能路线。石峡文化年代为公元前2600到2200年,分早、中、晚三期,良渚雕纹玉石器应当在大约公元前2500年后出现在石峡文化。石峡文化葬式分为一次葬、二次葬和一次已迁走葬三种,其中二次葬为高规格葬式,雕纹玉石器也都出于二次葬墓中。关于玉石器传播路线,江老师认为分为水路和陆路两种。其中石峡与禄美村应为陆路传播,从太湖地区沿长江到达鄱阳湖流域,顺赣江南下到达南岭隘口,进入石峡文化范围。而三舵村玉琮或许顺海陆而来,沿浙江、福建海岸进入广东东部。

在江老师的演讲过后,也引发了大家热烈的讨论。有同学问到关于良渚文化的玉料来源问题,老师表示良渚文化的玉料来源并非唯一,不同的地域和不同的文化类型区都会有不同的玉料。至于石峡文化的玉料来源,江老师认为玉料有闪玉和其他玉料的分别,石峡文化的玉料应当就是外地来的,有很多来源,很难判断。针对江老师认为的石峡M17∶13琮是石峡遗物的判断,郭静云教授提出了不同的看法。郭老师认为M17∶13琮应为良渚文化遗物。因为良渚文化从技术上可以使用较为精确的工具作业,所以纹饰一般清晰明确,有棱有角。但是石峡文化工具较为粗糙,纹饰也比较粗略。从这个角度,M17∶13琮有较为细致的纹饰,或为良渚遗物。

进一步,关于良渚文化遗物传播路线的问题也引起了大家兴趣。郭静云老师认为,由于石峡文化所在地区为石灰岩地区,所以它的碳十四年代需要考虑老碳和死碳的影响,如果考虑这一因素,其真正的日历年代大约在距今4200年到3700年。在这一时代背景下,良渚人南下的路线应当没有走赣江,赣江地区当时已有自己的文化(樊城堆文化)。而且赣江地区出现的玉琮是石家河类型,而良诸的东西在赣江流域没有见到。所以他们的路线应当是走南岭。因为猎民生活方式可以进入山区。良诸的东西也出现在浙江福建沿路等地的山区。在这个问题上,郭立新老师认为,我们分析问题常常使用农民生产生活的思维方式,认为路线应当在平地,活动范围较小,但是对于游猎民族来说,他们的活动范围大,恰恰是山区是最适合他们的交通路线,浙西的好川遗址表明,良渚人进入了山区。郭静云老师也认同良渚人并不纯粹是农业社会,而是有游猎成分的。

廖幼华老师也就这个问题从历史地理学科对于交通路线的研究方面提出了看法,认为历史时期的交通路线一般是确定的路线,但是如果良渚人向石峡文化区走,路线的性质会与历史时期茶马古道相近,要取决与他的活动性质是逃难游猎还是其他。即他不一定要沿着宽、缓的交通路线走,而是首先会选择近的路线,不一定沿着长江到鄱阳湖再南下,而是可以走武夷山再到五岭。尤其是玉琮等小型玉器具有随身携带的条件,不受运输条件约束。

关于玉琮遗物的传播模式,李昭毅老师认为可能会比较多样,其一是类似石峡文化的传播模式,即石峡文化的玉琮年代是接溯了良渚文化时代,所以玉琮是良渚文化结束后石峡人自己模仿的,继承了良渚人的技术和观念。其二是类似于石家河文化玉琮与陶寺文化之间的关系。即在石家河文化尚存时,陶寺文化玉琮完全是从石家河间接传过去的。之后不同文化之间也有互相的传播,到妇好墓中已经出现红山、石家河等多种风格的玉器。

这次江老师的演讲给了我很大的启发,因为平时除了良渚文化的玉琮之外,我很少能关注到其他文化中有关玉琮和龙首环的发现。从今天的讨论中,我对于玉琮在良渚、石峡、石家河等文化中的表现和传播有了一个更加清晰的认识。而且,我认为关于从两湖到石峡的传播路线的讨论非常值得我们深思和学习,即如何打破常规和固有思维模式,从当时的年代和背景的现实情况去思考历史问题。这不仅仅是就某一个问题进行讨论,更是告诉我们一种治学的思维和方法,这是比具体的知识更值得我们学习的。

文/丁燕杰

汉墓被盗掘一空 却留下价值24亿的“金缕玉衣” 专家:谁敢动

在近年来,由于科技的进步和考古技术的不断改进,一些考古专家终于得以发现那些隐藏在地底下的珍宝和文物。比如,在江苏徐州市,由于一些村民的发现,考古专家终于找到了楚王陵墓的具体位置。专家们通过多次勘察和使用地质仪器勘测,终于找到了古墓的入口。但当他们进入墓室时,发现墓室里的文物已经被盗走,墓室的墙上还布满了盗洞。尽管专家们感到十分失望,但最年轻的考古队员邱永生仍然在墓坑中挖掘,并找到了一块小小的玉片。我要新鲜事2023-07-08 16:27:560000山东龙:中国大型食草恐龙(长15米/距今7300万年前)

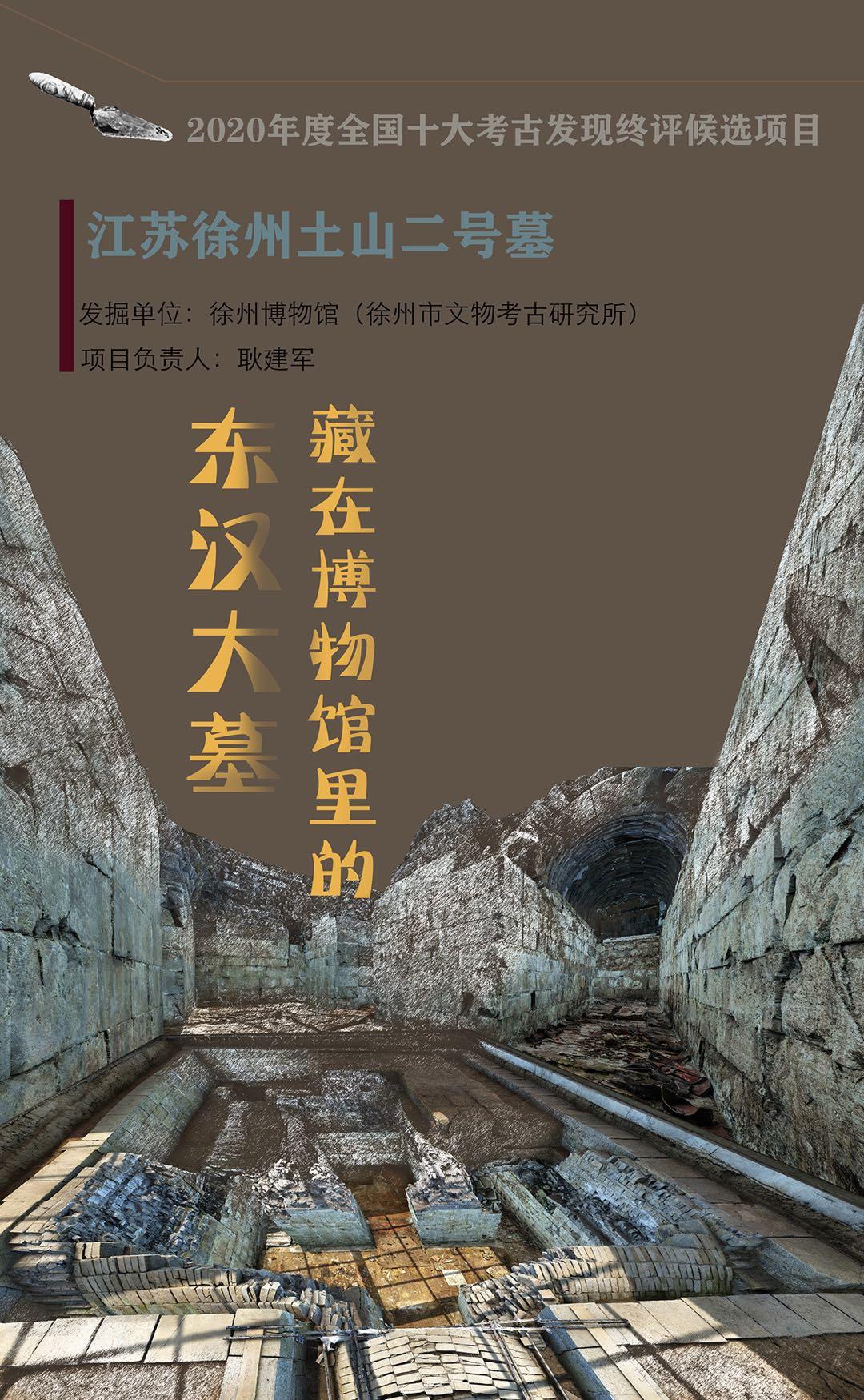

随着考古的不断发现,目前中国已掘出了174种恐龙化石,并为其命名。而这在其中,以省命名的恐龙不少,比如山西龙、黑龙江龙等,今天小编就为大家简单介绍一下山东龙。山东龙基本资料体型:山东龙是一种亚洲的大型食草恐龙,主要以植物为食,包括各种蕨类和树叶,它体长12-15米,与春雷龙、酋龙差不多大,在已知774种恐龙中排第89位,生活在距今8300万年-7300万年前的晚白垩世。我要新鲜事2023-05-08 09:47:120000藏在博物馆里的东汉大墓——江苏徐州土山二号墓

(海报设计:曹秉进)▲江苏徐州土山二号墓视频资料发掘单位徐州博物馆(徐州市文物考古研究所)项目负责人耿建军#十大考古#我要新鲜事2023-05-07 18:08:280000葛剑雄:方言的“传”和“承”

前几天由香港乘东航的航班回上海,登机前忽然听到沪语广播,虽然前面已用英语和普通话说了同样内容,但还是有一种回乡的感觉。不过,举目四望,一二百位准备登机的旅客中似乎没有什么人有兴奋的脸色,有的年轻人还颇显迷惘。看来方言的确只能在其流通的人群中起作用,就像刚才以粤语广播时,不懂粤语的我最多只能猜出几个数字和地名。如果是难得一听的方言,就连它是哪一种方言都不会明白,更无论内容了。0001富有价值的温州传统村落,该如何保护与利用?

作者:胡念望温州共有5424个行政村,有保护利用价值的传统村落不少于200个,大体上可以分为平地型村落、山地型村落、缓坡地村落三类。温州传统村落在保护利用方面有几点值得我们重视:我要新鲜事2023-05-07 10:50:500000