节气已过雨水,古人为什么用“春”字来定义四季中第一个季节?

古春字为什么写成“萅”?

本文作者 倪方六

“春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连。”

转眼,年过过了,二十四节气中的第二个“雨水”也过了。也就是说,虽然现在仍寒意逼人,但已是确确实实的春季。

(雨水节气以后,雨天增多)

春季为四时之首,是一年中的第一个季节,是四季中最重要的季节,俗话所谓“一日之计在于晨,一年之计在于春”,就是这个道理。就此,我在提前到正月初二发表的那期《北京晚报》“一方钩沉”上,专门谈了“春”与春天、春节的关系。

春、夏、秋、冬,从四季用字类型上看,“春”与“秋”是一组,常称“春秋”;“冬”与“夏”则是另一组,多说“冬夏”,两组虽均表示季节,但取义的角度完全不同——

(山东版画《春夏秋冬》中的“春”,农夫开始耕种了)

春、秋取自然物候来定义,强调长成;冬、夏则从自然气候层面表述,反映冷热——生长的“春”和成熟的“秋”,与严热的“夏”和酷冷的“冬”,构成了一个年岁的全部光景。

具体说到春季,此季节里草木萌生,叶绿如茵,繁花似锦,是名副其实的“花”季;与冬季相比,春季气温回升,阳光明媚,温暖宜人,称为“暖”季也未尝不可。那古人为什么非要将这样的季节称为“春”?这或许从汉字文化学中能找到答案。

(春天,如女人一样美丽)

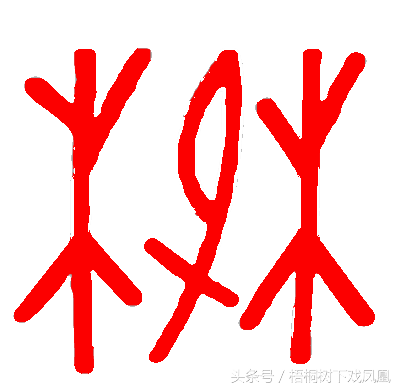

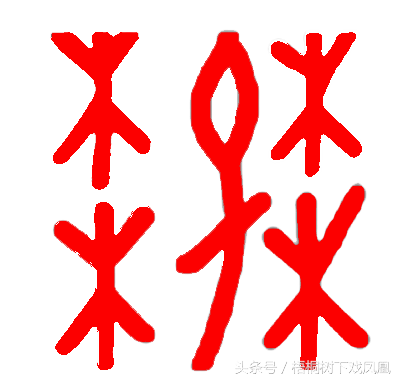

“春”与“秋”一样,原本都是会意字。在安阳殷墟出土的甲骨卜辞中,已发现了“春”字,仅徐中舒《甲骨文字典》“春”条下便收录了13个,虽然字形有所差异,但基本都由X1、X2、X3,这三部分变化而来。

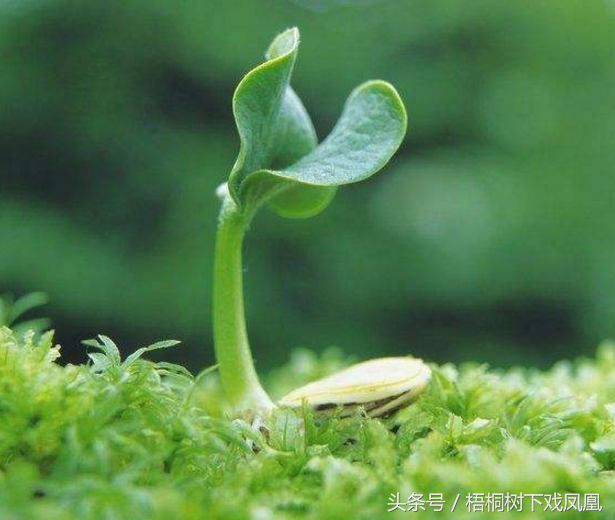

X1即屮[chè],象征小草;X2即日,表示太阳;X3是小草萌芽,即屯[zhūn],上面的“一”表土地,下面的“屮”是小草,表示小草不畏困难破土萌芽。

(春天,读书的季节)

如此几部分结构起来,字面意思就很清楚了——

在温暖的阳光下,种子萌芽,草木生长,生机盎然,这样的光景只在春天有——可以说还没有哪一个字比“春”更适合用来表示这样的季节。

(最能代表春天的状态:发芽)

但是从现代汉语的“春”字上,根本看不出上述内涵。

春季的最大特点是花花草草,欣欣向荣,应该是“艹”头才合理。可不论是现代字典,还是清《康熙字典》,“春”字皆归入“日”部。其实这是汉字发展中出现的问题,在早期汉字中,“春”字均有“草”,如从殷墟出土的甲骨卜辞上发现的——

(甲骨文“春”)

(甲骨文“春”)

(甲骨文“春”)

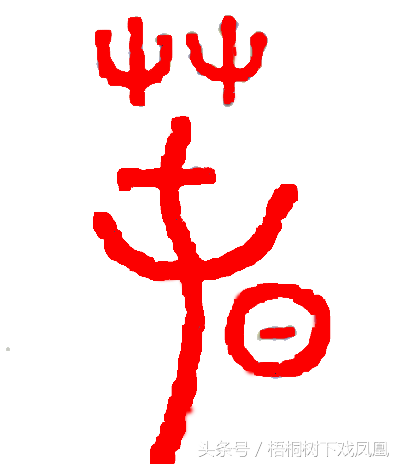

上述三字均释为“春”字,皆有草木。之后的金文“春”字便十分明显了,写作——

(金文“春”字)

(金文“春”字)

上述二字皆是“艹”头。篆字更进一步规范,大篆写作——

(篆书“春字)

可以看出,篆书的“春”字,也突出“艹”头。

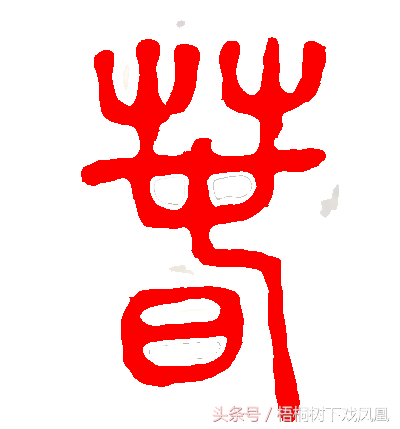

与甲骨文比较起来,金文和大篆“春”字形趋向匀整,但结构作出了规范:上部是“艸”,中间是“屯”,下部是“日”,由此形成了标准字的“萅”,此即古“春”字。东汉许慎《说文解字》将此字划归“艸”部,即“艹”部,释称:“萅,推也。从艸从日,艸春时生也;屯声。”

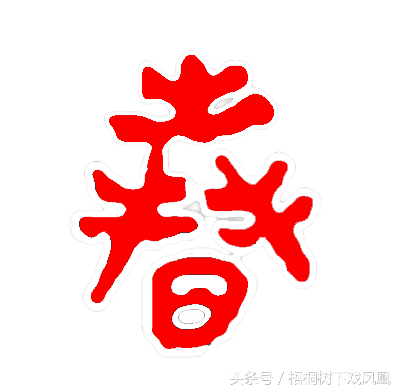

“萅”既表义又表音,是一个很完美的字。“萅”为什么又变成了“春”?与秦始皇嬴政有关。秦统一六国后,推行“书同文,车同轨”,进行标准化改革。在统一度量衡的同时,以秦字为标准,对六国用字进行规范,秦人用的“春”字与六国“春”字造型差异很大,从“日”从“X4”,但成为规定用字。

(秦国“春”字)

在字体隶变过程中,最后“萅”被定型为“春”。从考古发现来看确是这样,如湖北云梦睡虎地秦简《日书(甲)》中的春字便写为,与现代的“春”字造型相似——

(王羲之书“春”字)

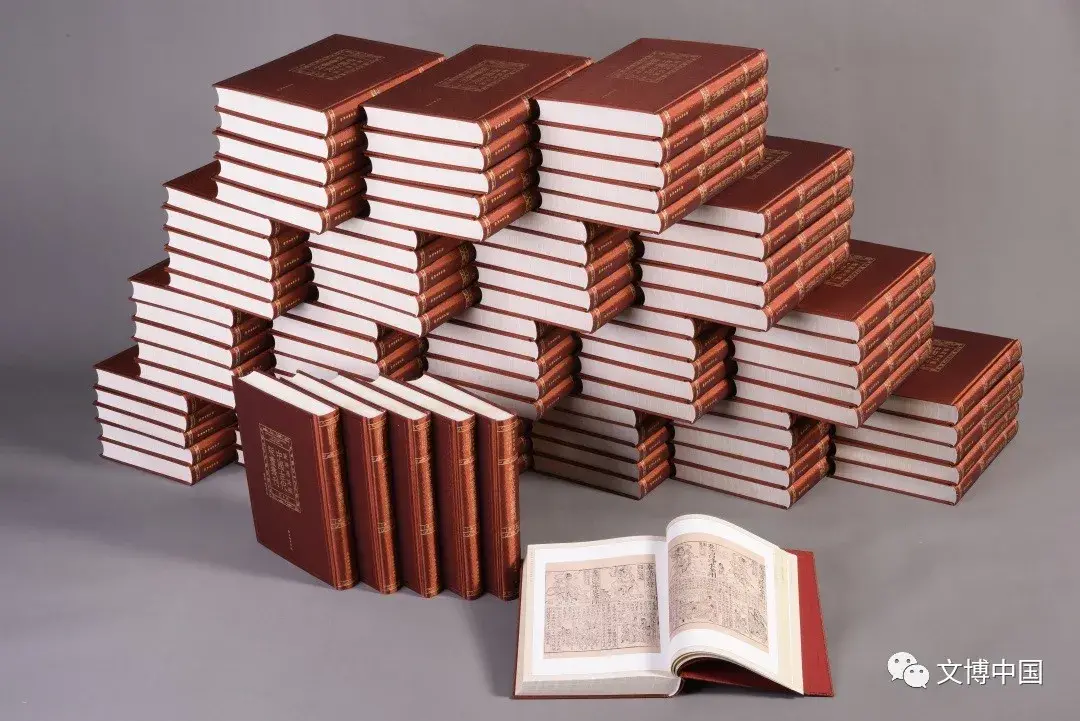

编者说 |《欧洲冯氏藏中国古代版画丛刊》一图载千言

李子裔由国家出版基金资助、文物出版社出版的《欧洲冯氏藏中国古代版画丛刊》一书,自2017年春立项至今,历时四年,现已正式出版。作为一部规模巨大的彩印图籍,本书收录了欧洲著名中国古籍收藏家、研究家,英国伦敦木版教育信托(MET)创始人冯德保(ChristervonderBurg)先生近四十多年来苦心营求于世界各地所收藏的中国古籍善本影像。《欧洲冯氏藏中国古代版画丛刊》主编:翁连溪刘禹我要新鲜事2023-05-07 17:33:3400002013年度全国十大考古新发现之评述(文峰塔、老官山、隋炀帝墓)

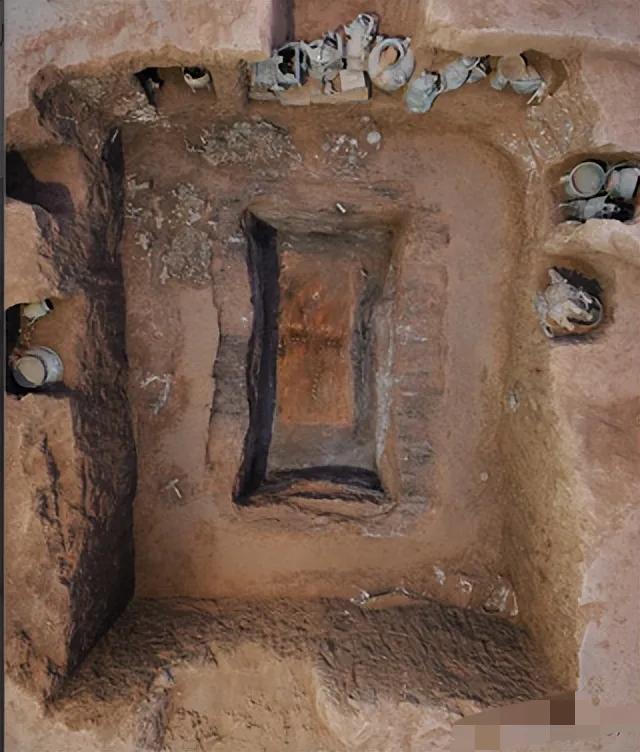

还是在回顾2013年的全国十大考古新发现之前,先贴出过去几年的,方便大家延伸阅读,因为考古项目一般是多年工作成系列的工作,有些地方确实是十大考古的福地。2013年的全国十大考古发现再次是史前考古的全军覆没,不仅新石器,而且旧石器也是,而获奖项目几乎都是历史时期的,连夏商时期也挂零,而两周和秦汉时期则是大获全胜。两周时期1、陕西宝鸡石鼓山商周墓地2、湖北随州文峰塔东周曾国墓地我要新鲜事2023-05-25 18:26:190000广西某地发现战国墓葬 甚至还有石器遗址(广西发现)

广西发现了战国古墓规格比较高,并且还伴随着其他时代的文物。广西在我国的考古工作中一直以来都不是特别占据优势的地区,因为广西在古代被称为烟瘴之地。通常都是用来流放的,而生活在那里的人相对比较少一些。不过也并不意味着没有人生存在前段时间广西某地在进行考古工作的时候就发现了一个战国古墓,而除了这个古墓之外,甚至还发现了时间更早的新石器时期所遗留下来的遗址。广西古墓我要新鲜事2023-06-29 19:25:060002祖宅是全国重点文保单位,发现祖藏价值千万的字画,后人索要被拒

陕西泾阳吴家大院发现价值千万字画本文作者倪方六有一个问题:如果老宅归公了,发现祖藏文物该归谁?这是陕西有名的泾阳吴家大院,遇到的新问题,整修时竟然发现了价值千万的祖藏之物,吴家后人要求还给他们。但到目前为止,仍无最终结果。可能有的网友对吴家大院不是很清楚,但如果看过2018年大火了一把的电视剧《那年花开月正圆》,应该无人不知了,这个故事就发生在吴家大院。我要新鲜事2023-05-26 10:04:380004【考古词条】 旧石器时代 · 长滨文化

▲台东长滨乡位置图▲八仙洞中国东南地区的旧石器时代晚期或稍晚的文化。发现于台湾省台东县长滨乡八仙洞。八仙洞包括大大小小十多个洞穴,其中的乾元洞、海雷洞、潮音洞出土了石器和骨器。我要新鲜事2023-05-28 19:15:040002