大寒与小寒到底哪个更冷?现代气象统计发现与大家感觉不一样

大寒与小寒,到底哪个节气冷?

本文作者 倪方六

本周六就是“大寒”节气。

大寒,是二十四节气中最后一个节气,此时,太阳到达黄经300度。大寒位序腊月,意味着一年将尽,谚语“小寒大寒,一年过完”,就是这个意思。

那么,大寒节气里,古人会做什么?今天(周四,2018.01.18.)出版的《北京晚报》上我的”一方钩沉“专栏谈的就是这事。

(大寒,冰天雪地,寒气逼人)

这篇文章就是其中一部分,请”梧桐树下戏凤凰“头条号网友先行阅读。

冬季的6个节气分别是立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒,可以分为三组,立冬、小雪一组,分在阳历11月;大雪、冬至一组,分在阳历12月,小寒、大寒一组,分在新年1月。

从温度的变化来看,一组比一组冷,这与现代气候观测结果是一致的。最冷的当然是阳历新年元月,这个月基本上相当于阴历的十二月,即俗话说的腊月。

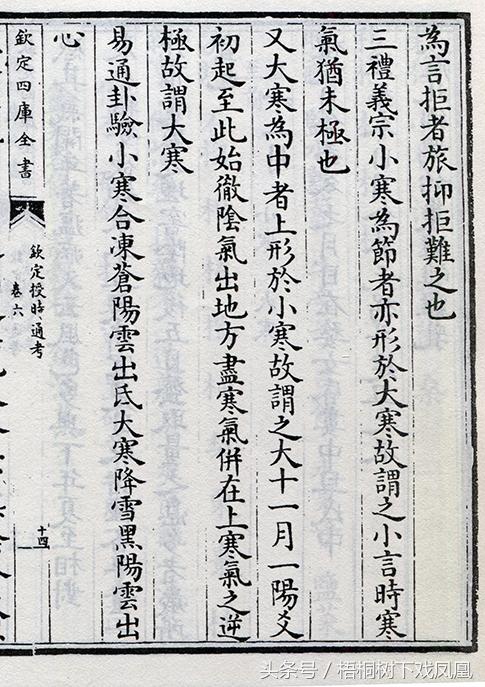

(《授时通考》释“大寒”、“小寒”)

但具体到小寒与大寒,哪个节气最冷?古籍上认为是“大寒”。如清代鄂尔泰《授时通考·天时》“十二月”条引《三礼仪宗》:“十二月小寒为节者,亦形于大寒,故谓之‘小’,言时寒气犹未是极也;大寒为中者,上形地小,故谓之‘大’。自十一月一阳爻初起,至此始彻,阴气出,地方尽,寒气并在上,寒气之逆极,故谓‘大寒’也。”

这句话的核心意思就是,小寒之所以叫“小寒”,因为还没到极为寒冷的时候;而大寒之所叫“大寒”,因为是最寒冷的时候。东汉郑玄注《易纬稽览图》称:“冬至之后三十日,极寒”,就是这意思。

(大寒天赶集)

但是古人这一解读,与现代气候观测结论是有矛盾的。

据中国气象局数据中心的数据,大陆65年(1951-2015)来最寒冷的天气出现在“小寒”的最多,占37%。其次是“冬至”,23%;“大寒”,22%; “立春”,13%。如果仅对比“小寒”与“大寒”的绝对低温,那小寒时节更冷,极冷天占42%,而大寒仅占24%,余下的24%年份,小寒与大寒的气温“差不多”。

这么说来,是不是古人把“小寒”与“大寒”弄反了?其实不是。

(烤火,是过去人大寒天最常见的现象)

极低气温与包括人类在内的动物感觉和表现并不同步和相符,也就是说,气象学上气温最冷的时候人们并一定感到最冷,人们感觉“最冷”的时候,往往是积累起来的低温天,小寒后的连续低温,到大寒时已“冷得不行了”,这就是“冰冻三尺,非一日之寒”的道理。

比如,冬天刚来时,人们就会觉得“太冷了”,这是相对热天的反应,实际上这才是冷天的开始。

古人在设计时序和节气时,初衷是为农业生产服务的,而非仅考虑气温高低变化,应辩证地理解“气犹未是极也”、“寒气之逆极”的意思。

(北方冬捕)

再说,从中国三千年气温变化来说,在二十四节气正式确立的秦汉时,也许比现代冷多了。更重要的是,从冬至后便开始的“数九天”给人们带来的寒冷伤害,累积到大寒时节最为严重,相对于小寒自然是“大寒”了。

可见,“小”与“大”的辩证关系是成长和积累的关系,而不是温度绝对值反映,这与小暑与大暑的情况是一样的。所以,东汉班固《白虎通义》(卷上)“谏诤”条有这样解释暑寒变化原理的:“夏至阴始起,反大热何?阴气始起,阳气推而上,故大热也。冬至阳始起,阴气推而上,故大寒也。 ”

(冬天北方烧炕)

而古代的阴阳家则从“阴阳变化”的角度来理解大寒,汉代儒家编撰的《孝经纬》中有这样的说法:“小寒后十五日斗指丑,为大寒,至此栗烈极矣。律大吕,吕者,拒也,言阳气欲出,阴拒之也。”

古人认为,大寒时阴阳较量最厉害,阴气特活跃,过了“大寒”就是“立春”节气了,“阳气”将渐占上风,也就是说温度将持续上升,寒气渐远——春天越来越近了!

(严寒挂冰)

新时代百项考古新发现丨江西景德镇南窑唐代窑址

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央对文物考古工作高度重视,我国文物考古工作取得巨大进步和辉煌成就。这十年的全国十大考古新发现评选推介活动,推出了一大批优秀的田野考古发掘项目。我要新鲜事2023-05-07 02:01:140000在农田里挖出的战国古墓 居然出现宋朝文物(奇怪墓葬)

一座战国古墓里出现了宋朝时期的瓷碗。在河南省南阳市的夏庄村,考古队在看似寻常的农田下,抢救性发掘出来一座超级大墓,墓葬四周密密麻麻的布满了陪葬坑。规模如此巨大的墓葬,墓主人生前一定有着高贵的身份。据村里的老人讲,几十年前,这一片有个土墩子,墩子上还有一座庙,叫做冢岗庙,庙里有一块清朝道光年间的碑,碑上清楚的刻着土墩子的名字不见冢。抢救性挖掘我要新鲜事2023-12-28 17:00:170004坊间传闻 诸葛亮就是汉献帝 有何依据 是否可信

诸葛亮和刘协,这两个历史人物原本似乎毫不相干,但近年来,有一种传闻在社会上流传开来,声称诸葛亮实际上就是汉献帝刘协本人,而在许都的汉献帝只是一个冒牌货。然而,仔细推敲这种传闻,我们会发现其中的各种理由并不足以支撑其真实性。我要新鲜事2023-08-05 20:02:310000中华丽羽龙:中国小型食肉恐龙(长2.3米/1.25亿年前)

在中国,发现恐龙化石最多的地方就是辽宁,这里目前已出土了35种恐龙化石,其中包括前面介绍的神州龙、窦鼻龙和中国猎龙,还有今天要给大家介绍的中华丽羽龙,一起去认识看看吧!中华丽羽龙基本资料体型:中华丽羽龙是一种中国的小型恐龙,它体长2.3米,与中国虚骨龙差不多大,体型在已知774种恐龙中排第520位,生活在距今1.3亿年-1.25亿年前的早白垩世。我要新鲜事2023-05-08 11:17:380000石峁和中国国家形态的兴起:一种考古学、历史学和神话学的视角

【作者简介】伊扎克·杰夫(YitzchakJaffe),执教于以色列海法大学考古系。罗德里克·坎贝尔(RoderickCampbell),美国纽约大学古代世界研究所副教授。吉迪恩·谢拉赫-拉维(GideonShelach-Lavi)以色列希伯来大学教授。【译者简介】王嘉,陕西神木市人,文学学士,法律硕士,历史和考古爱好者。【来源】《当代人类学》2022年第1期第63卷。我要新鲜事2023-05-28 15:00:200000