有一种秋虫叫得很好听,大家爱玩,其惊人生殖能力给古人一种想象

玩虫,古人喜欢的秋趣

本文作者 倪方六

序至秋天。

进入秋天,唐宋以后最喜欢的娱乐方式大概要数“玩虫”,这是古人的秋趣之一。古人所玩之虫都是鸣虫,古人为什么喜欢玩虫?因为有“虫情结”。

(南宋苏汉臣绘《秋庭婴戏图》两孩子正在斗虫)

如何玩虫?有什么讲究?归纳起来有四:一赏虫鸣,其曰“听虫”;二观虫势,叫作“斗虫”;三则乐在捕,俗称“捉虫”;四工于蓄养和繁殖,谓为“养虫”。

鸣虫与中国古人的生活联系相当紧密,二十四节气中的很多节候,都是根据鸣虫的表现来定义的。如立夏“蝼蝈鸣”,夏至“蜩始鸣”、小暑“蟋蜂居壁”、立秋“寒蝉鸣”、秋分“蛰虫坯户”、霜降“蛰虫咸俯”,等等。

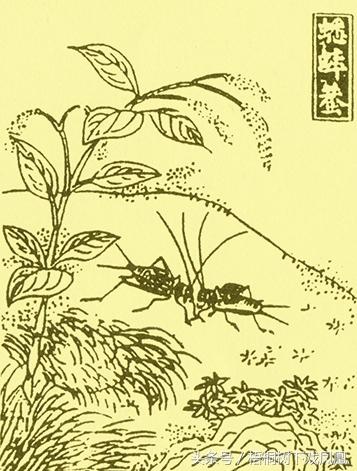

(古本《尔雅》插图中的鸣虫蟋蟀)

中国人对鸣虫的关注在先秦时即已开始,中国最早的诗歌总集《诗经》中,便有多首诗写了虫子。《国风·豳风》的《七月》一诗,对大小动物在各个月份里的表现写得准确而又生动,其中便提到了蝉、蚱蜢、蝈蝈、蟋蟀等多种鸣虫。

如,“四月秀葽,五月鸣蜩”:阴历四月份植物远志结籽,五月蝉(知了)开始在树上鸣叫了。

再如,“五月斯螽动股,六月莎鸡振羽,七月在野,八月在宇,九月在户,十月蟋蟀入床下”:阴历五月蚱蜢开始伸腿鸣叫,蝈蝈则在六月动起了羽翅,秋七月田野里有很多蟋蟀,到八月份钻到屋檐下,九月蟋蟀进门,十月钻到床底。

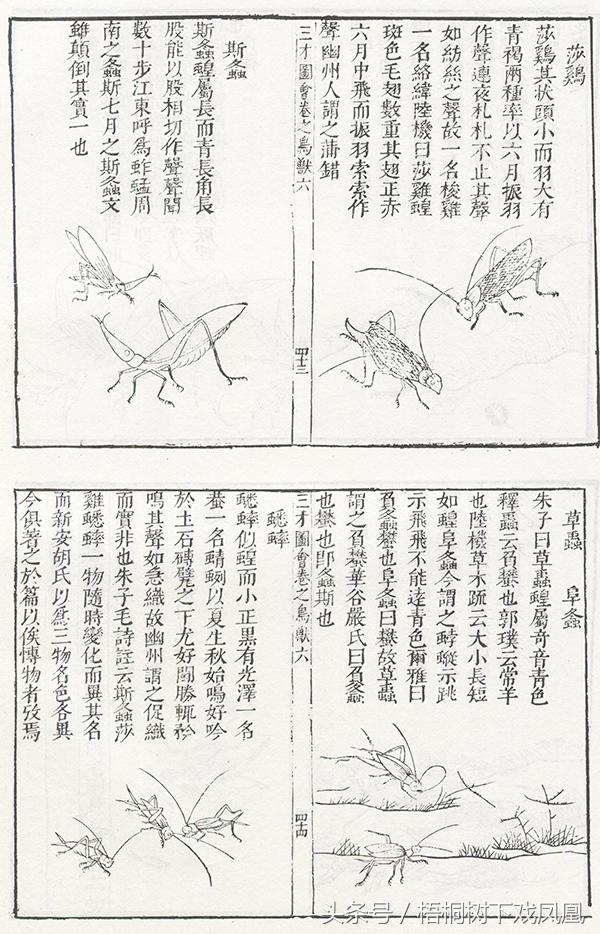

(明代王圻《三才图会》中的鸣虫)

从《诗经》描写的情况来看,先秦时鸣虫已融入了中国人生活的方方面面,甚至于男女情感。《国风·召南》里的《草虫》一诗写道: “喓喓草虫,趯趯阜螽。未见君子,忧心忡忡……”借鸣虫表达男女间爱的感觉——草虫喓喓在鸣叫,蚱蜢四处在蹦跳。久未见到心上人,心中忧愁不安宁……

古人为什么喜欢鸣虫?当然与其善鸣有关,也有《草虫》诗中那份缠绵和寄托,但更重要的是,虫子身上惊人的生殖、繁衍能力,带给古人的一种惊奇和一份想象。

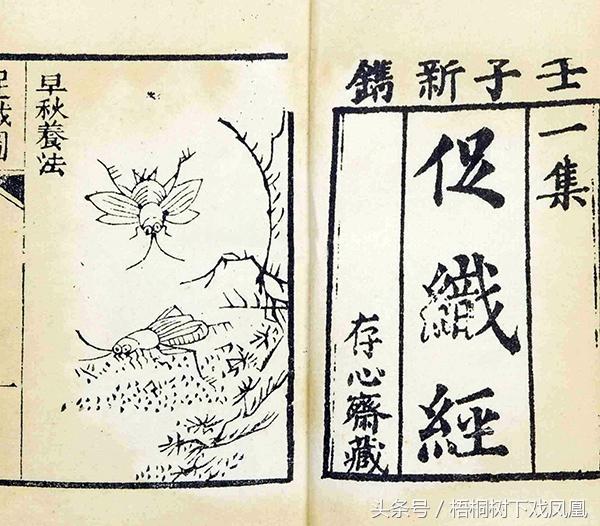

(中国最早研究蟋蟀专著《促织经》,清朝刻版)

以螽斯(蝈蝈)为例,古人认为这是一种灵虫,“一生百子”,是多子的化身,崇尚生殖的古人自然十分迷信之。

《诗经》中的《螽斯》 ,全诗用螽斯来比意,均未离开“宜尔子孙”一语:“螽斯羽,诜诜兮;宜尔子孙,振振兮。”蝈蝈张开翅膀,在低空群飞;子孙众多,预示家族兴旺。

中国古人因此认为“螽斯衍庆”。而繁殖能力超强,这是自然界虫家族的共同特点,即便令人讨厌的蚊蝇都有这本事,所以人们用表示子嗣众多的“昆”字来定义虫家族,称为“昆虫”。

(图:老北京玩虫用具,博物馆藏品)

小小农具竟引发千载公案:人类文明功臣 还是万世祸首?

蒂姆·哈福德(TimHarford)假想一下,一场巨大的灾难,文明终结,我们这个大千世界不复存在。别管这是出于什么原因,或许是猪流感,或许是核战争,或许是机器人成了狂魔,或许是僵尸造反。请你继续假想,你很幸运,是仅有的几名幸存者之一。你没有手机。就算有,你又能给谁打电话呢?没有互联网,没有电,没有燃料。我要新鲜事2023-05-26 18:59:490000马拉圭龙:阿根廷超巨型恐龙(长25米/距今8900万年前)

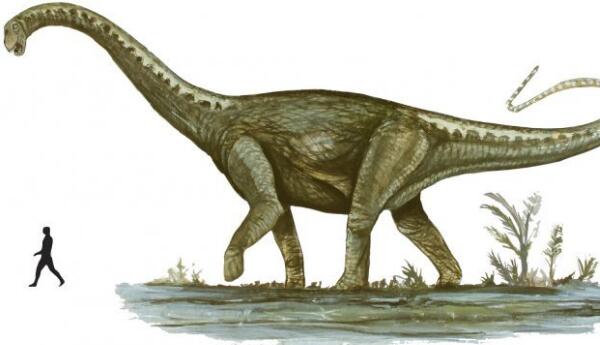

在恐龙时代,因为气候温暖,植株茂盛,阿根廷生活着许多大型、超大型恐龙,其还包括世界上最大的恐龙阿根廷龙。前面,我们已经介绍了大谜龙、南极龙,今天小编再为大家介绍一种阿根廷的巨型恐龙,它就是马拉圭龙,体长可以达到惊人的25米,接下来一起去认识看看。马拉圭龙基本资料我要新鲜事2023-05-09 11:47:180001把祖宅卖给美国人 反而成为了美国宝物(徽派建筑)

美国人把一座徽派建筑运送回美国成为宝物。1996年,一个安徽人将祖上200年的一整栋古宅以3万元的超低价格卖给一个美国人。随后,这个美国人把古宅里的一砖一瓦、一木一石,连同脚下铺垫的石砖,采用分解打包的方式运回美国,最终耗资1.25亿美元,历时七年的时间,又在美国原封不动的恢复古宅原貌。如今它成为美国迪美博物馆的镇馆之宝。清朝古建我要新鲜事2023-11-26 20:57:340001河北出现北齐皇帝古墓 成为了一个考古奇迹(皇帝古墓

老农民家的猪圈下面居然是北齐开国皇帝高洋的古墓。现在我们所找到的很多古墓其实都是有着运气的成分,比如说在前段时间河北就有一个老农民因为自己家里的租金常丢失而报警,警察来到老农家的猪圈之后发现猪圈的下面居然有着一个盗洞,很快本来无人问津的老农民家的猪圈居然成为了远近闻名的考古圣地。皇帝古墓我要新鲜事2023-05-26 20:59:060000