山东考古发现1200万年的枣树叶化石,知道长什么样吗?

清乾隆时新疆曾从北京引进优质枣

本文作者 倪方六

眼下正是吃枣树的好时节。

枣子是古今人都喜欢吃的果品,鲜干均宜。唐诗人杜甫白居易当年就喜欢爬上枣树摘枣吃。其 《百忧集行》诗称,“忆年十五心尚孩,健如黄犊走复来。庭前八月梨枣熟,一日上树能千回。”

(古人打枣,现代再现)

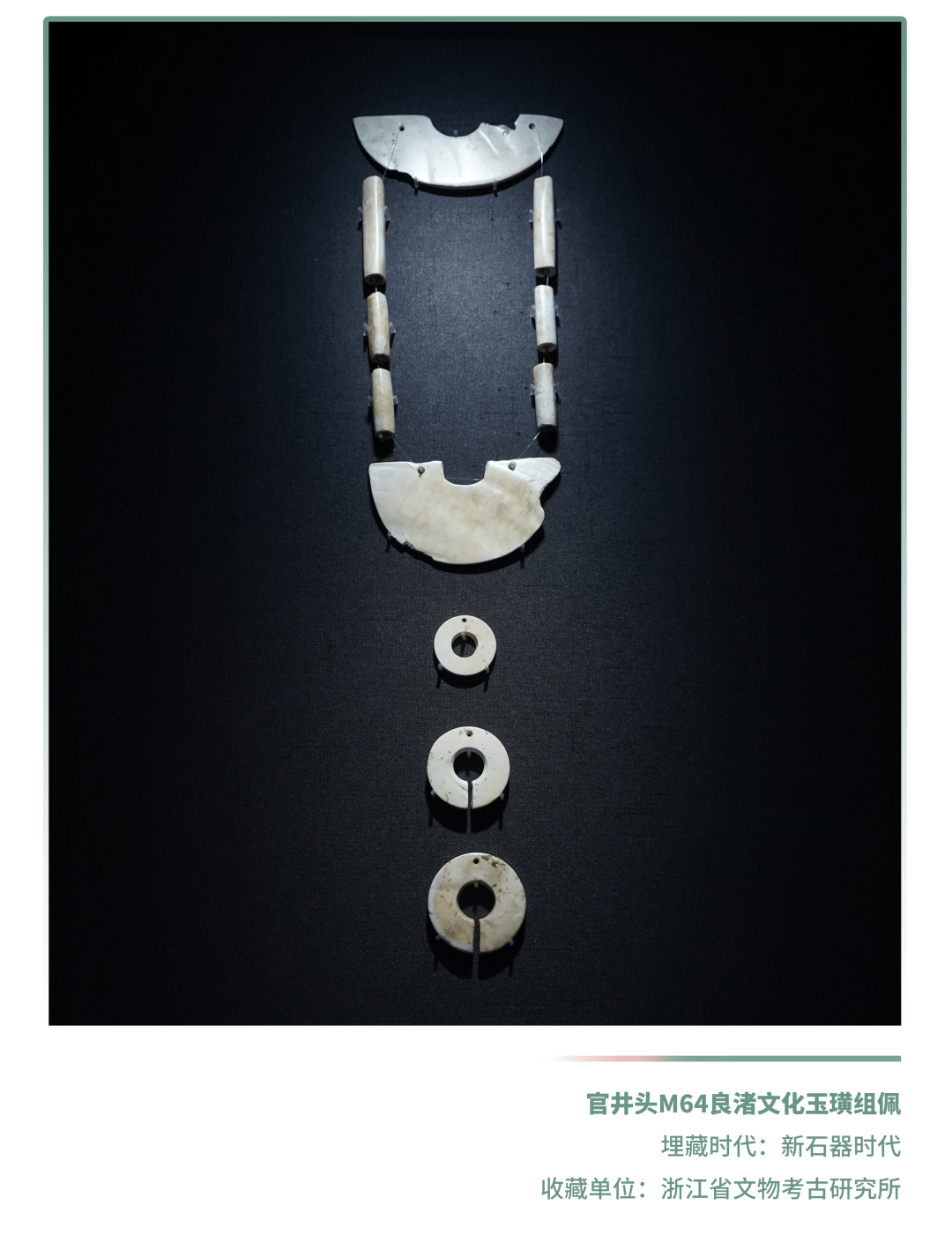

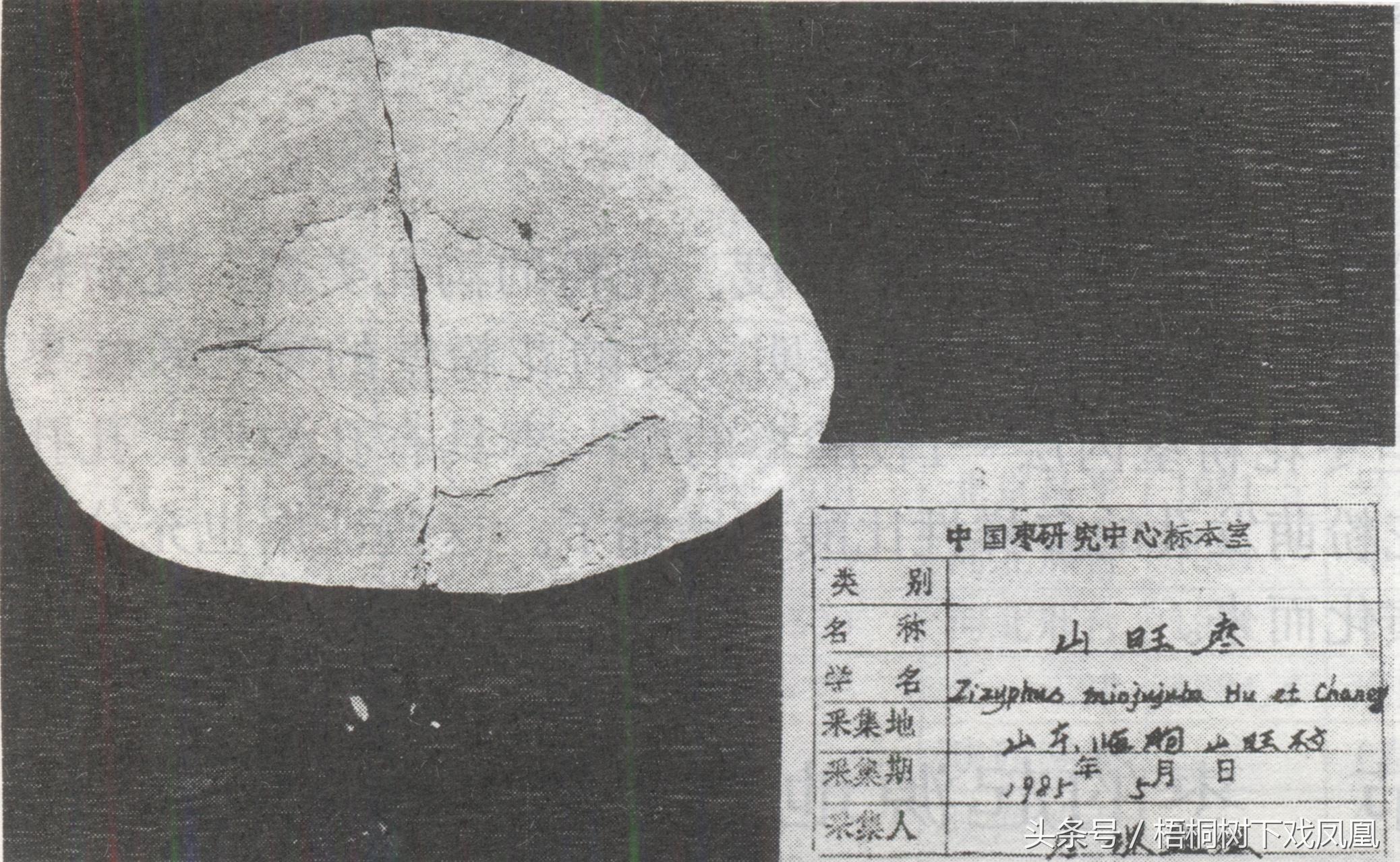

与梨一样(见《中国有一种水果被印度人称为“中国王子”,为什么有这个说法?》一文),枣子也是中国原产、最早栽植的果树之一,曾在山东发现了1200万年前的枣叶化石(见下图),从树叶形状来看,与现代枣树并没有多大区别。

陕西、山西是最早的栽植枣树的地区之一,《诗经·豳风》中的《七月》诗称,“八月剥枣,十月获稻。”豳风所反映的就是今陕西境内的农俗。

先秦时,枣子已是佳品,《周礼·天官》“笾人”条即称:“馈食之笾,其实枣、栗、桃、干䕩、榛实。”证明枣与栗、桃子、梅干、棒子一样,是周王家必备的祭品和馈赠进献果品。为了满足消费,周王家也会选植优质枣树,周文王时,有一种弱枝枣特别好吃,便下令禁止采摘,并移植到了树苑里。

(山东发现的1200万年前枣叶化石)

棘也是一枣子,果小味酸,多称“酸枣”,这实是一种野枣。棘和枣的区别在于,最初棘是野生于山谷间的,而枣则已人工栽培于平原地带,枣由棘驯化、培育而来。此即《神农本草经·木部上品》中所谓,酸枣“生川泽”,大枣”、“生平泽”。

到春秋战国时期,枣的栽培地域和规模都有很大的发展。秦汉以后,枣的栽培规模继续扩大,栽培的区域也向四方扩展。《汉书.地理志》有:“上谷至辽东,地广民希(稀),数被胡寇,俗与赵、代相类,有渔盐枣栗之饶。”

枣在古人生活中是吉祥之物,如新婚用果品中,除了有石榴,还得有枣子,石榴寓意多子,而枣则是“早生贵子”。

中国哪里的枣子最好吃?在古时候,中国有名枣已很有不少,仅据《广志》所记就有10多种:“河东安邑枣,东郡谷城紫枣,长二寸;西王母枣,大如李核,三月熟,在众果之先……”时人根据枣子的形状,分出不同的品种,“枣有狗牙、鸡心、牛头、羊矢、猕猴、细腰之名,又有玄枣、大枣、崎廉枣、桂枣、夕枣之名。”

元柳贯《打枣谱》里收录的优质枣品种更多,达73个,现在则更多了,仅北京就有白枣、酸枣、无核枣、葫芦枣、鸡蛋枣、缨络枣、脆、笨枣、小枣、大枣、牙枣、匾枣等许多品种。

(爬枣树摘枣子)

据《中国果树志》,如今新疆有些地方的长枣、小圆枣,便是清乾隆年间从北京引进的。应该提一下的是,北京是古代中国枣原产地之一,像山东青州一带的名枣“乐氏枣”(大枣),北魏贾思勰 《齐民要术·种枣》记载,便是从今北京(燕地)移植过去的。

现在世界各地都有枣树栽植,这些枣树几乎都是直接或间接从中国引进的。目前国外的枣子名称基本都根据中文叫法来的,如欧美的Langzao,就是中国山西太谷、祁县一带的郎枣。

(新疆优质枣子)

中国枣向国外传播,据考证有不同的路线,其中西向传播就是通过古丝绸之路,时间也在张骞通西域前后。先传到波斯(今伊朗一带),再由波斯传入亚美尼亚,随后又传往希腊、罗马等国。约在公元1世纪,叙利亚才有枣树的栽培记录,这说明中国枣西传时间就在此前。

至于美国枣的栽培历史则晚得多,美国的小枣种苗是1837年由欧洲传入的,大枣则于 1908年才从中国引进。

(打枣)

(陕西枣树王——榆林市佳县朱家洼乡泥河沟村一株枣树,距今约1300年)

速葬朱元璋,明朝开国皇帝下葬前后到底发生了什么?

原题:朱元璋下葬前后到底发生了什么?作者倪方六今天,9月9日,是一代伟人逝世的日子。1976年,中国当年确实发生了许多离奇、至今仍觉得不同寻常的事情。为什么会这样,古人迷信说这是帝王与凡人的不同所在。明朝开国皇帝朱元璋是古代帝王中最讲迷信的帝王之一,说来也怪,在他自己驾崩后,也发生了许多不可思议的事情。我要新鲜事2023-05-27 18:07:540000观展:郁郁乎文哉——西周晋国玉器精品展上新玉器

“郁郁乎文哉——西周晋国玉器精品展”中有14件精品文物已经回山西“过年”了,岁末年关之际,良渚博物院因此特意精选了7件展品替换展出。其中便有良渚文化官井头遗址的玉璜组佩,将玉璜组佩的历史溯源到史前时期,和来自西周的“晚辈们”同台亮相,难得一见。哪些文物将与我们一同欢度春节呢?一起来先睹为快吧!我要新鲜事2023-05-25 22:33:5100009岁小女孩的棺材上写了四个字,千年后,考古专家不知如何是好

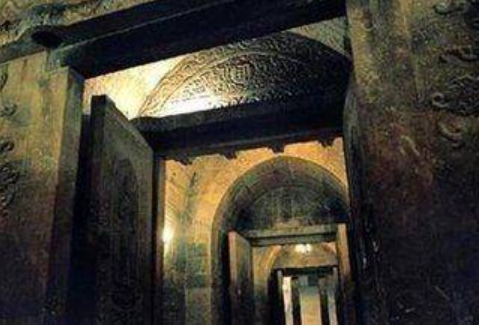

古代因为实行厚葬,所以就诞生了盗墓贼这个职业,而古代人为了防止死后被打扰,总会做一些防盗措施,比如,毒箭,水银等等,而在陕西西安的一座隋朝古墓里面,却用了另一种防盗措施,这种防盗措施实用效果非常强。我要新鲜事2023-04-25 20:00:230000和而不同:顾颉刚与钱穆的学术情谊

【核心提示】顾颉刚与钱穆是20世纪中国极为重要的两位历史学家,虽然二人学术路径不尽相同,成名时间与处世方式亦有差异,但同样生长于江南的书香门第,同样对历史研究汲汲以求,同样的笔耕不辍,使他们在生活和学术研究中相互扶持走过了十几年,二者既遇,惺惺相惜,为20世纪的中国古史研究写下了浓墨重彩的一笔。0000江湄:傅斯年的“中国大历史”

0000