李零:北京中轴线——万宁寺、中心阁与中心台

#秋日生活打卡季#

元明清以来,北京城市形成了东西对称布局建筑物的对称轴。这条被称为“北京中轴线”的对称轴见证了北京城的变迁,也成为了学术界聚讼纷纭的话题。北京大学李零教授以《析津志辑佚》的八条引文为主,结合王军新著《尧风舜雨》,在“北京中轴线”的考证问题上,提出了自己明确的意见,他指出:“元大都的南北中轴线只有一条,就是丽正门到钟鼓楼的轴线。”

我是北京长大,十岁前住东城,蓑衣胡同上保育院,白米斜街上小学。近年怀旧,发思古之幽情,打算到儿时住过的地方转悠转悠。

打电话给王军。他说,你的圆梦之旅,我来安排。有些地方,王军陪我转过(如崇礼故居、拈花寺、白米斜街),二〇二一年四月七日的活动是围绕万宁桥、万宁寺和钟鼓楼。

他说,我们是“还乡团”,团员有我有他,还有唐晓峰、王睿。考察回来,在家恶补北京地理。王军送我他的未刊书稿,先睹为快。最近,书在三联书店出版。二〇二二年一月二十二日,他请饭送书庆春节,请了很多人。饭吃了,书读了,我想我该写点什么,祝贺祝贺,也讨论讨论,特别是把基础文献梳理一下。话题如题目所示。

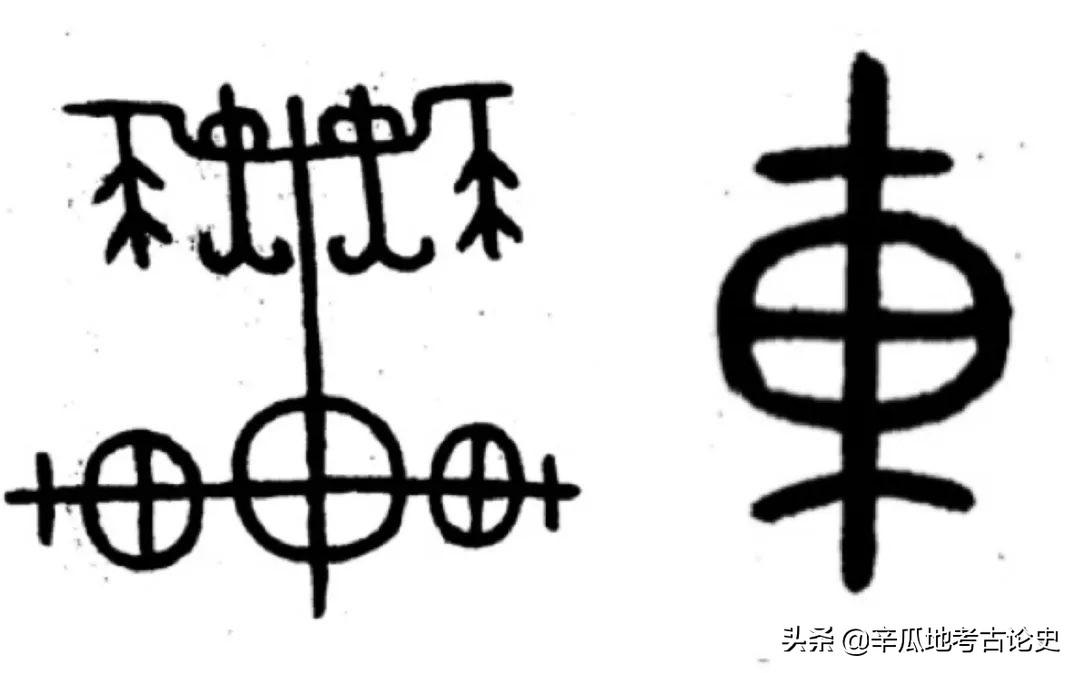

有关史料,元熊梦祥《析津志》最重要。《析津志》久佚,清徐维则藏铸学斋本号称善本。北京图书馆善本组编《析津志辑佚》(北京古籍出版社一九八三年版),可参看。下面,我想以《析津志辑佚》为主,讲一下我对上述话题的理解,供王军参考。

《析津志辑佚》 (元)熊梦祥 著;北京图书馆善本组 辑 北京古籍出版社,1983年

《析津志辑佚》 (元)熊梦祥 著;北京图书馆善本组 辑 北京古籍出版社,1983年

一、原庙 行香

完者笃皇帝中心阁 正官 正月初八日 ……(63页)

亦怜真班皇帝愍忌中心阁 二十九日 ……(64页)

此条辑自铸学斋本,与万宁寺有关。《析津志》讲原庙行香,哪些帝后在哪些庙,有很多条,这两条跟万宁寺中心阁有关。观此可知,元成宗(完者笃皇帝)、宁宗(亦怜真班皇帝)的原庙在万宁寺中心阁。“愍忌”是死者生日。

古书所谓“原庙”本指太庙以外的副贰之庙。元室本无太庙,只有影堂。如窝阔台的原庙不在北京,在真定玉华宫。元世祖至元十七年(一二八〇)始立太庙于大都(在今朝阳门内朝内大街路北)。太庙供列祖列宗牌位,原庙在京师诸寺分设影堂,影堂是供奉御容(皇帝肖像)的地方。如元世祖、裕宗的原庙在大圣寿万安寺(即白塔寺),元成宗、宁宗的原庙在大天寿万宁寺。万宁寺,《乾隆京城全图》作万福寺,后避道光皇帝讳改万灵寺。万灵寺是一八二一年后的名字(见侧门未拆前的庙额)。万宁寺是元明时期的旧名。

文研院考察团在白塔寺 刘学红摄

文研院考察团在白塔寺 刘学红摄

影堂,唐代已有此名,宋代也叫神御殿,元代两种叫法都有。万宁寺在今钟鼓楼广场东侧,成宗、宁宗影堂在万宁寺内,叫中心阁。万宁寺建于大德九年(一三〇五),成宗神御殿建于泰定四年(一三二七)。

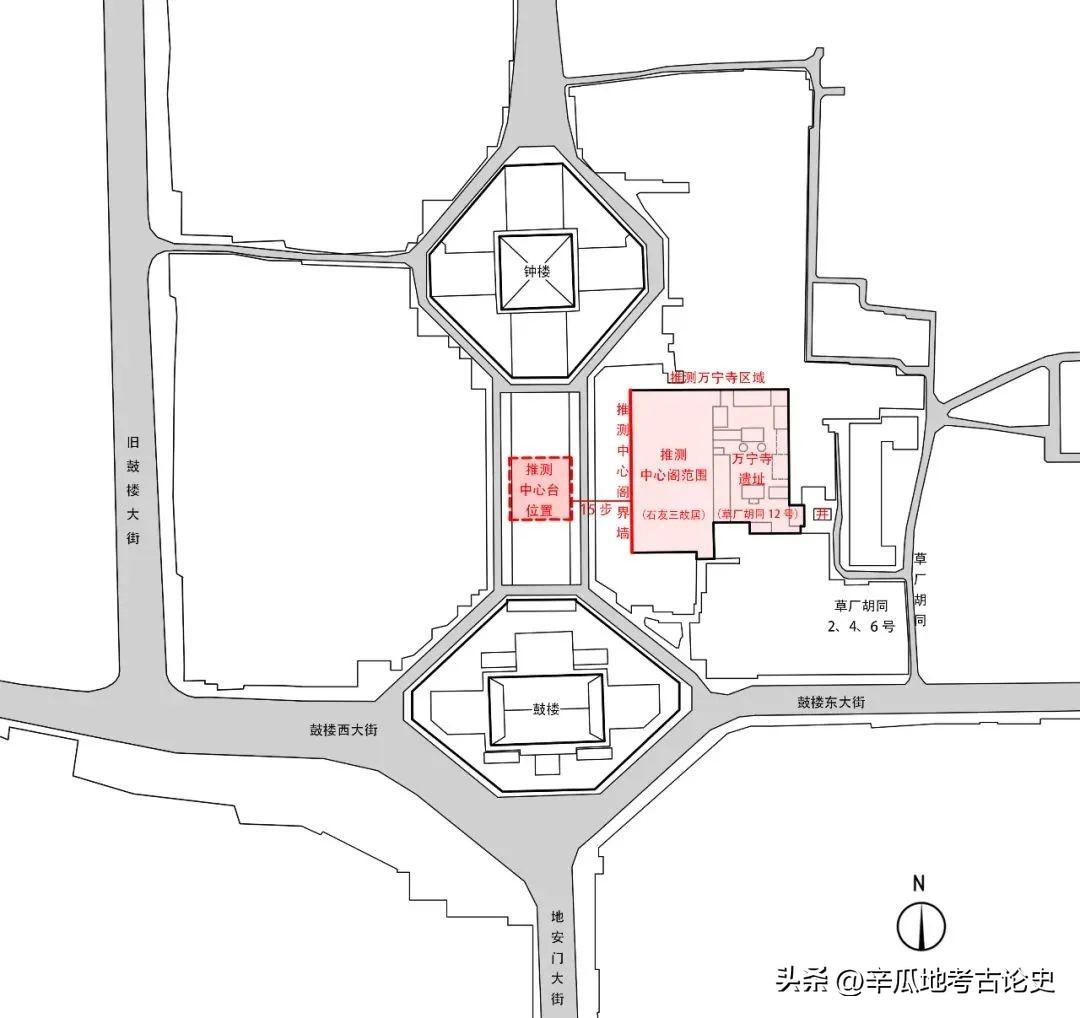

元设影堂于寺多在偏殿,如万安寺,成宗御容在西殿,宁宗御容在东殿(《元史•五行志下》)。中心阁,想亦如是。《日下旧闻考》引《图经志书》说中心阁在钟楼东,《析津志》说中心阁在齐政楼东,其实是在钟楼东南、鼓楼东北,即今钟鼓楼广场东侧。我怀疑,中心阁可能在万宁寺西侧邻近今钟鼓楼广场的地方。

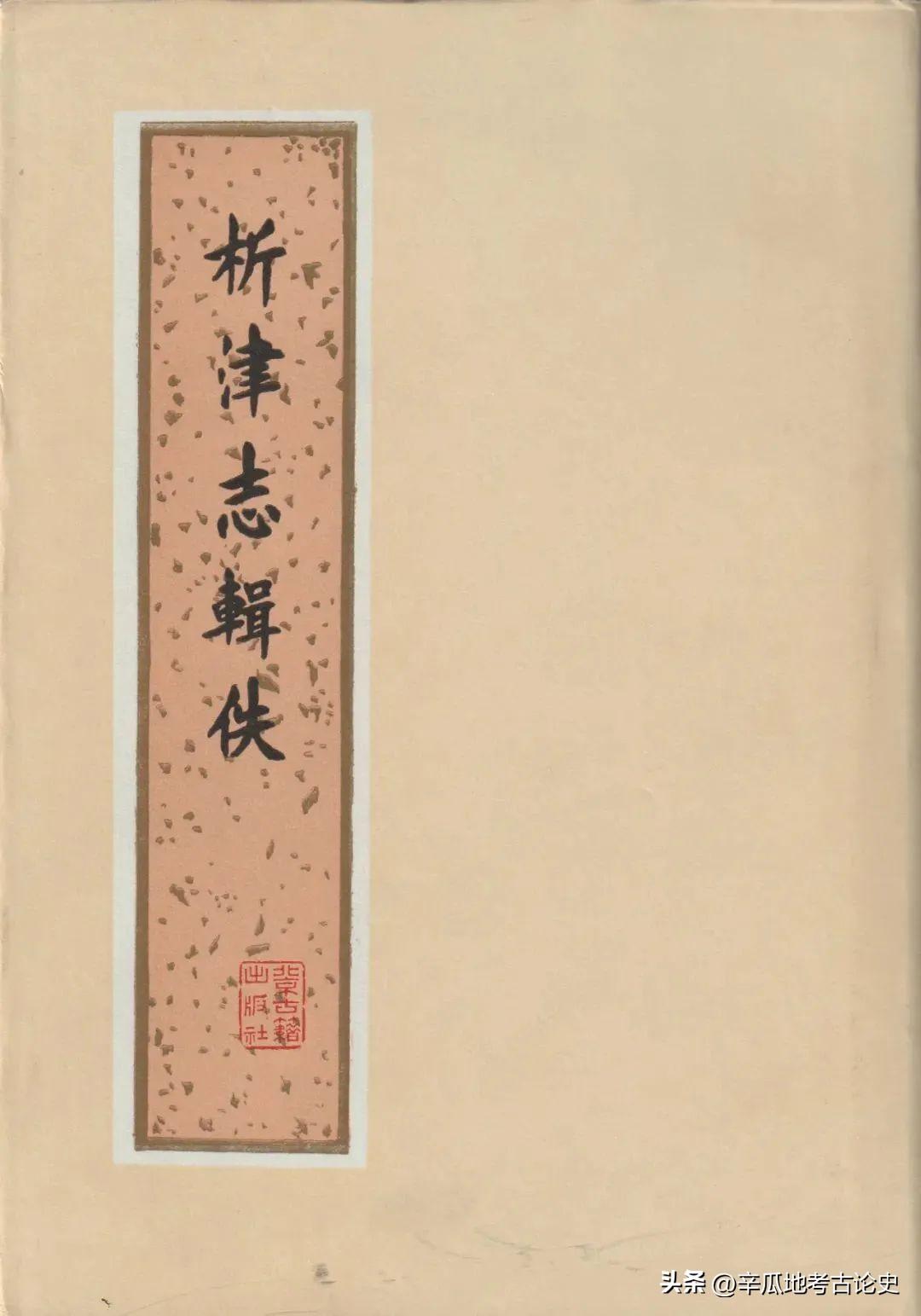

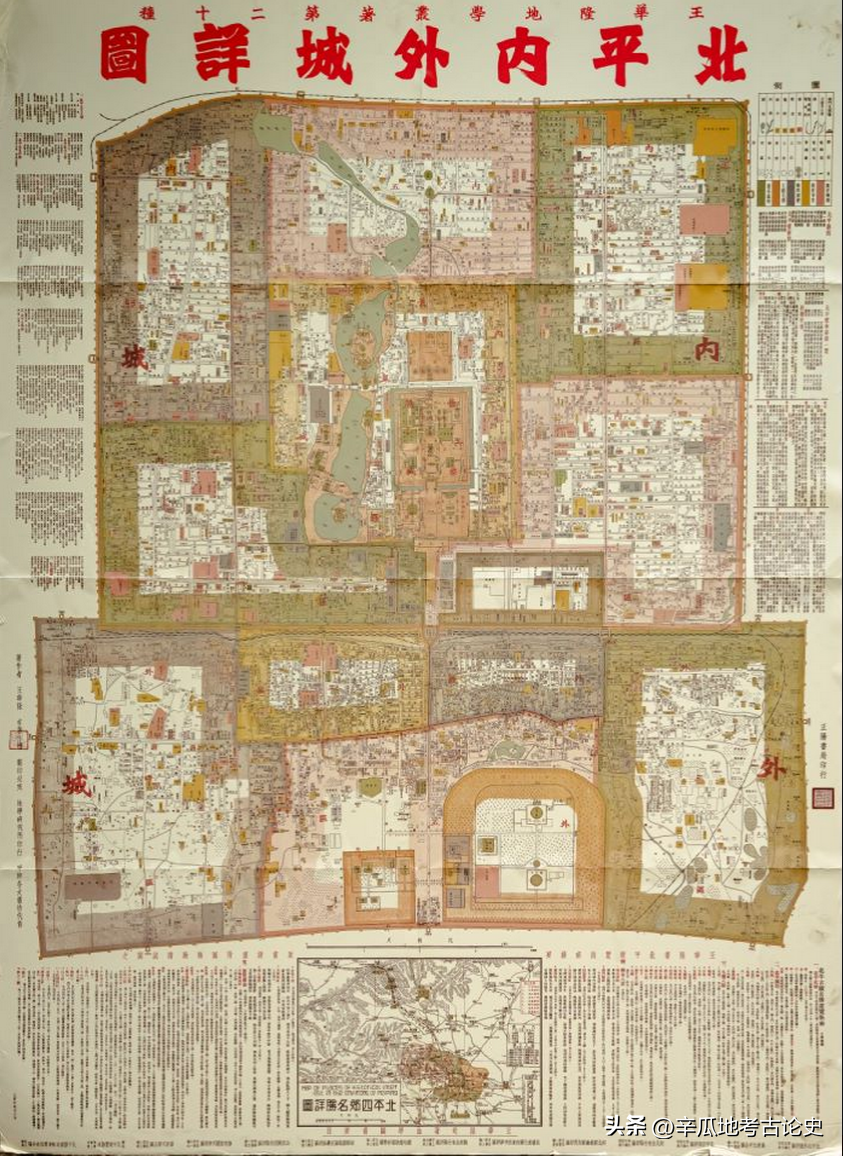

《京师内外城详细地图》(局部) 民国十七年(1928)

《京师内外城详细地图》(局部) 民国十七年(1928)

万宁寺范围(朴世禺标注)Hedda Morrison, Photographs of China, 1946 哈佛大学图书馆藏

万宁寺范围(朴世禺标注)Hedda Morrison, Photographs of China, 1946 哈佛大学图书馆藏

二、天寿寺 在阁街东。(78页)

此条辑自《顺天府志》。所谓《顺天府志》,不是明万历本《顺天府志》,而是《永乐大典》中与顺天府有关的《析津志》佚文(有缪荃孙抄本和国家图书馆藏残帙)。

“天寿寺”,即大天寿万宁寺。原文说天寿寺在“阁街东”,街以阁名,顾名思义,即中心阁旁的街。天寿寺既然在阁街东,则阁街必在万宁寺西,一种可能类似今钟鼓楼广场东侧的南北道,一种可能指今鼓楼背后和钟楼背后的广场。学者多忽略这一条,甚至误以阁街为旧鼓楼大街(清代叫药王庙街,药王庙在此街北口)。但中心阁在万宁寺中,万宁寺的位置很清楚,在钟楼东南、鼓楼东北,挪不了,阁街不可能是旧鼓楼大街。

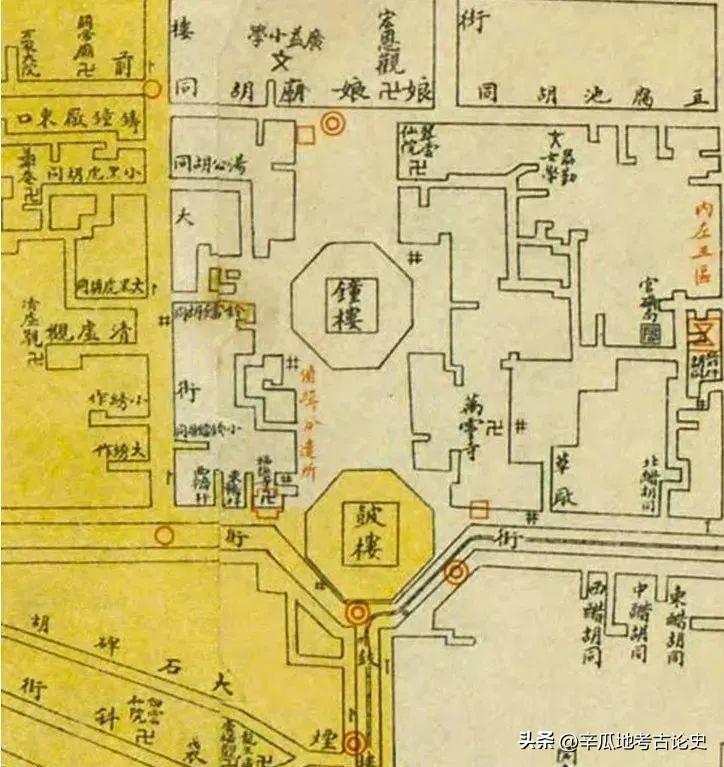

草厂胡同12号院(万宁寺旧址)内的椿树 朴世禺摄

草厂胡同12号院(万宁寺旧址)内的椿树 朴世禺摄

清万灵寺可能只是元万宁寺的东半,旧址在今草厂胡同十二号。今十二号院,经实测,长约六十二点八米,宽约三十三米。其西侧有钟楼湾胡同八十四号院(石友三旧居),八十四号院西侧有六十号院(原住户姓阎),则可能在元万宁寺范围内的西半。

文研院考察团在万宁寺旧址 刘学红摄

文研院考察团在万宁寺旧址 刘学红摄

三、万宁桥 在玄武池东,名澂清牐。至元中建,在海子东。至元后复用石重修。虽更名万宁,人惟以海子桥名之。(102页)

此条辑自《日下旧闻考》。万宁桥与万宁寺同名,初名海子桥,原来是木桥,至元中改建石桥才改名万宁桥。桥在玄武池(什刹海)东。桥下有闸叫澄清闸。澂同澄,牐同闸。

石桥有镇水兽四,东北岸石兽,兽首下有题记两行,作“至元四年九月日,刘天一、杜元礼”。至元四年是一二六七年。元大都南北中轴线穿桥而过,与钟鼓楼相对。据说桥下有线刻子鼠和“北京”二字的石桩,与正阳桥下出土石马构成子午线,如一九三四年张江载《燕京访古录》、徐国枢《燕都杂咏》。靳麟在《漫谈后门大街》(收入文安主编《名街踏迹》,中国文史出版社二〇〇五年,79—108页)中称,一九五〇年什刹海清淤,他曾亲眼目睹过这件石桩。

万宁寺,始建年代比此桥晚三十八年,先有桥,后有寺。

万宁桥元代石兽 李零摄

万宁桥元代石兽 李零摄

万宁桥元代石兽至元四年铭文 李零摄

万宁桥元代石兽至元四年铭文 李零摄

四、中心台 在中心阁西十五步,其台方幅一亩,以墙缭绕。正南有石碑,刻曰:“中心之台”,寔都中东西南北四方之中也。在原庙之前。(104页)

此条辑自铸学斋本,徐苹芳《永乐大典本顺天府志》同,最可信据。

“中心台”,位置“在中心阁西十五步”,可见阁在东而台在西。疑台在钟鼓楼之间。此台既以“中心”为名,可见在当时人看来,中心台是元大都的四方之中。

“中心阁”,阁以台名,在万宁寺内,即元成宗、宁宗的影堂。

“其台方幅一亩,以墙缭绕”,“方幅”是正方形。意思是说,此台四四方方,恰合一亩大小,四周有短墙,如今地坛方泽坛。

“正南有石碑,刻曰:‘中心之台’”,“正南”,主语承上省,指中心阁南有石碑,而非中心台南有石碑。上文说成宗、宁宗原庙“在中心阁”,可见中心阁即原庙,下文有“在原庙之前”,即在中心阁前,否则无法理解,为什么还要加这句话。

“寔都中东西南北四方之中也”,意思是说中心台乃元大都的四方之中,而不是说立碑之处为元大都的四方之中。这句话未必是碑文。

万历本《顺天府志》卷一《古迹》:“中心阁:府西,元建。阁东,碑刻‘中心台’。”乃节引旧志,语极简略。“府西”,指中心阁在明顺天府(在今鼓楼东大街北京教育学院东城分院)西,即元大都路总管府所在。“元建”是说中心阁建于元。“阁东”,据上《析津志》第三条佚文,当作“阁街东”,与上“府西”相对,指中心阁在顺天府西、阁街以东,因引文含混脱“街”字,让人误以为碑在中心阁以东而不是它的正南。

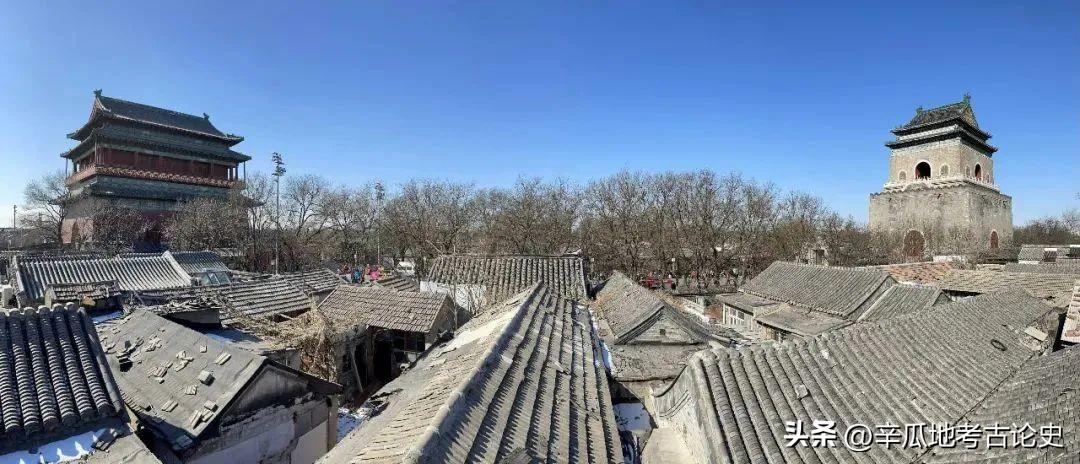

从钟楼湾胡同84号院(石友三旧居)看钟鼓楼 朴世禺摄

从钟楼湾胡同84号院(石友三旧居)看钟鼓楼 朴世禺摄

《日下旧闻考》有三条引文涉及中心台、中心阁,值得辨析。

第一条讲北中书省的位置,“其地在凤池坊北,钟楼之西,钟楼又在中心阁西,俱见《析津志》。按中心阁址为今之鼓楼……”(卷六四),“北中书省”,《析津志》作“中书省”或省称“北省”京师北省”,如“北省始公宇,宇在凤池坊北,钟楼之西”(《析津志辑佚》,32页),即此所本。所言北省、钟楼、中心阁的相对位置大体不误:北省在凤池坊北,隔旧鼓楼大街,与钟楼相望,中心阁在钟楼东南。唯《日下旧闻考》按语以“中心阁址为今之鼓楼”说乃推测之辞。今世学者把钟鼓楼西移,挪到旧鼓楼大街,实本于此,并非出自《析津志》。

第二条“中心阁:在府西,元建,以其适都城中,故名。阁东十余步有台,缭以垣,台上有碑,刻‘中心台’三字。(《明一统志》)”(卷五四),此条出自《大明一统志》卷一《宫室》,“在府西”至“阁东”略同万历本《顺天府志》,下文与《析津志》此条拼凑。修撰者不明“阁东”是“阁街东”之误,竟于“阁东”后加“十余步”,把“阁西十五步”变成“阁东十余步”;“台上有碑”句,亦无视碑“在原庙之前”,妄改原文,把阁南之碑误置中心台上。

第三条“中心台:在中心阁十五步,其台方幅一亩,以墙缭绕。正南有石碑,刻曰‘中心之台’,实都中东南西北四方之中也。(《析津志》)”(卷五四),此条亦转引《析津志》此条,对照原文,异文有二,一是“中心阁”后缺方位字,盖惑于阁西、阁东,疑不能定,索性去之;二是删掉“在原庙前”,以不明“正南”实指“原庙”前。其实,元《析津志》在前,《大明一统志》、万历本《顺天府志》和清《日下旧闻考》在后,后者多意引误改,稍加梳理,自可明之。

元万宁寺旧址,原有建筑屡经拆盖,范围、结构不明,除非拆迁后做考古发掘,难以复原,但相对位置可以推定。

钟楼 李零摄

钟楼 李零摄

五、钟楼 在京师北省东,鼓楼北。至元中建,阁四阿,檐三重,悬钟于上,声远愈闻之。(108页)

此条辑自《日下旧闻考》,讲钟楼位置和形制。

“在京师北省东,鼓楼北”,讲钟楼位置:京师北省在凤池坊,隔旧鼓楼大街,与钟楼东西相望;鼓楼在钟楼南,与钟楼南北相望。上引《日下旧闻考》云北中书省“其地在凤池坊北,钟楼之西,钟楼又在中心阁西”,据说出自《析津志》,正与此同。可见钟楼在京师北省东,中心阁西(准确讲是西北)。

“至元中建,阁四阿,檐三重”,讲钟楼形制,可见这一位置上的钟楼是元代建筑,不是明代建筑。

注意:旧鼓楼大街在元凤池坊和金台坊之间,西为凤池坊(凤池疑指海子),东为金台坊(金台疑指中心台)。凤池坊在鼓楼西、海子北,这一带是海子周围最热闹的地方,今天仍如此。但此街并不在元大都主体建筑的南北轴线上。元大都的南北轴线是穿钟鼓楼,钟鼓楼一带属于金台坊。此街主要与凤池坊的京师北省和钟楼以西的街市有关。

六、钟楼之制,雄敞高明,与鼓楼相望。本朝富庶殷实莫盛于此。楼有八隅四井之号。盖东西南北街道最为宽广。(108页)

此条辑自《日下旧闻考》,亦言钟楼与鼓楼南北相望。

“本朝富庶殷实莫盛于此”,“本朝”是元朝。元钟鼓楼南北相望,与明中都、南京城和西安城异。后者均左右排列,体现“晨钟暮鼓”。当时,这一带最繁华。

“楼有八隅四井之号”,“楼”字承上省,兼指钟鼓楼。“八隅”,指二楼围墙作八角形或八边形(四正窄,四隅宽),“四井”,古书查不到这种用法,或与楼基四正有坡道如井字形有关。二楼俯视图作哑铃状,谈晟广说像藏传佛教的金刚杵,很形象。我怀疑,中心台在钟鼓楼之间,相当于“哑铃”或金刚杵的握手处。

“盖东西南北街道最为宽广”,指鼓楼居大都之中,瞰制全城:东有鼓楼东大街,西有鼓楼西大街,南有地安门大街,北有钟鼓楼和钟鼓楼背后的街道(现在辟为广场),前抵今豆腐池胡同(合并旧娘娘庙胡同与豆腐池胡同,明代叫豆腐陈胡同)。

鼓楼 李零摄

鼓楼 李零摄

七、齐政楼,都城之丽谯也。东,中心阁。大街东去即都府治所。南,海子桥、澄清闸。西,斜街过凤池坊。北,钟楼。此楼正居都城之中。楼下三门。楼之东南,转角街市,俱是针铺。西斜街临海子,率多歌台酒馆。有望湖亭,昔日皆贵官游赏之地。楼之左右,俱有果木、饼面、柴炭、器用之属。齐政者,书璇玑玉衡,以齐七政之义。上有壶漏鼓角。俯瞰城堙,宫墙在望,宜有禁。(108页)

此条辑自《日下旧闻考》。“齐政”指日月五星、二十八宿围绕北斗、斗极旋转,与“中心”的概念有关。

这里讲得很清楚:齐政楼即鼓楼。“此楼”承上省,当指鼓楼,而非钟楼(例同上“正南”句),位置在元大都的四方之中,下开三门。鼓楼东南角,“转角街市”有很多针铺,大约相当今鼓楼东大街西口的东南角。

原文以齐政楼为中心,讲它的四至。

第一,鼓楼东(准确讲是鼓楼东北)有中心阁,中心阁在鼓楼东大街北口的路北,过中心阁(准确讲是过中心阁南),沿鼓楼东大街再往东是元大都路总管府(准确讲是在鼓楼东大街路北),属灵椿坊。这是讲东。

第二,鼓楼南有海子桥、澄清闸,即上万宁桥。这是讲南。

第三,鼓楼北有钟楼。这是讲北。

第四,鼓楼西有斜街,即今鼓楼西大街。此街斜穿凤池坊,西南是海子北岸,东北是京师北省。这是讲西。

东南西北四至可以卡定钟鼓楼的位置,足见“中心阁址为今之鼓楼”说不可信。王军力辩鼓楼绝非中心阁、万宁寺所在,甚确。

地安门东大街55号(元关帝庙旧址)熊长云摄

地安门东大街55号(元关帝庙旧址)熊长云摄

八、双青杨树大井关帝庙,又北去则昭回坊矣。前有大十字街,转西,大都府、巡警二院;直西,则崇仁倒钞库;西,中心阁;阁之西,齐政楼也,更鼓谯楼。楼之正北乃钟楼也。(116页)

此条辑自《日下旧闻考》,涉及中心阁与周边建筑的相对位置,很重要。“大都府”“巡警二院”是两个衙门,辑本连读,今点断。

这里讲得很清楚:双青杨树大井有元关帝庙(在地安门东大街五十五号和五十七号),庙以北是昭回坊。昭回坊北有大十字街,即所谓交道口,南北向大街是今安定门内大街(南段即今交道口南大街),东西向大街是今鼓楼东大街和东直门大街(后者即今交道口东大街)。十字路口西拐,路北依次为大都路总管府、巡警二院(即警巡左院)和崇仁门内的倒钞库(在宝钞胡同东)。中心阁在草厂胡同南口的西北,再往西是鼓楼,鼓楼北是钟楼。

《京城内外首善全图》

《京城内外首善全图》

总结一下。

今北京城是以明清北京城为基础。明清北京城是继承元大都。元大都是从金中都北郊的苑囿向北拓展,按一个“大十字”全新设计。西苑“二池”(玄武池、太液池,即后来的什刹海和北海、中海)卡在西墙和南北轴线间,居城之半,主体建筑分布在“二池”东岸,恰好让开“二池”又贴近“二池”。

它的东西轴线很清楚,就是和义门到崇仁门的轴线(即今西直门到东直门的轴线),南北轴线存在争论。原因是后者稍稍偏离几何划分的南北轴线,略向东偏。

今世学者论元大都南北轴线,向分两派:一派沿用“中心阁址为今之鼓楼”说,以元大都的几何中心点(城区四隅交叉线的中心点)作为东西南北之中,做总体挪移,把钟鼓楼挪到旧鼓楼大街,把万宁寺、中心阁、中心台挪到今钟鼓楼的位置;一派从元大都城市布局的实际出发,将主体建筑让出“二池”水域,沿丽正门到厚载门,穿万宁桥到钟鼓楼,从南到北一线排列,所谓南北轴线,既是划分东西城的轴线,也是纵贯宫城、青山(今景山)、御苑、海子桥和钟鼓楼的轴线。

文研院考察团讨论《北平内外城详图》 刘学红摄

文研院考察团讨论《北平内外城详图》 刘学红摄

《北平内外城详图》

《北平内外城详图》

前说以侯仁之为代表。他之所以把钟鼓楼放在旧鼓楼大街,与他按四隅交叉线的几何中心点讲元大都的规划设计有关。参看侯仁之《北平历史地理》(邓辉等译,外语教学与研究出版社二〇一三年版)。侯先生有“明皇城、宫城东墙东移”说,因与考古发现不符,他已放弃。但他的“明钟鼓楼东移”说,至今人多从之。学者认为,元钟鼓楼在旧鼓楼大街,西移后的空白可由万宁寺、中心阁、中心台等建筑来填充。如元大都考古队(中科院考古所和北京市文管处联合组成)的《元大都的勘查与发掘》(《考古》一九七二年一期,19—28页)就是这样安排。今侯仁之主编《北京历史地图集》(文津出版社二〇一三年版)也仍然保留其最初的判断。

我认为,从《析津志》的记载判断,二说当以后说为是。

前说,不仅与《析津志》不符,且以南北轴线穿越水面,明显不合理。陈平把南北中轴线一分为二,旧鼓楼大街算北中轴线,钟鼓楼以南算南中轴线,就是为了折中二说。参看陈平《古都变迁说北京—北京蓟辽金元明清古都发展轨迹扫描》(华艺出版社二〇一三年,134—138页)。

元中心阁与万宁寺是一组建筑,位置在阁街以东。阁是附属于寺,元成宗、宁宗的原庙在中心阁,是以中心阁为供奉帝后御容的影堂,位置可能在万宁寺佛殿以西,西邻阁街,与中心台东西相望。

钟楼和鼓楼,四周皆有八角形围墙,钟楼南墙和鼓楼北墙各有两端,四角连线是个近似长方形的场子。今钟鼓楼间距约97.9米,鼓楼北墙宽约三十米,钟楼南墙宽约24.2米,广场宽度约25.3米。中心台方一亩,约合15.5×15.5步(以五尺为步,两百四十平方步为亩,两百四十开方,每边长约15.49步)。元代官尺一尺约合三十五厘米,营造尺一尺约合31.5厘米(参见熊长云《元尺考》,待刊)。今以营造尺计算,台宽约24.4米,加上围墙,宽度可能略大,放在钟鼓楼之间,正合适。钟鼓楼加中心台是元大都的核心建筑,周围街市林立,最热闹。

钟鼓楼、万宁寺及中心台相对位置示意图 朴世禺绘

钟鼓楼、万宁寺及中心台相对位置示意图 朴世禺绘

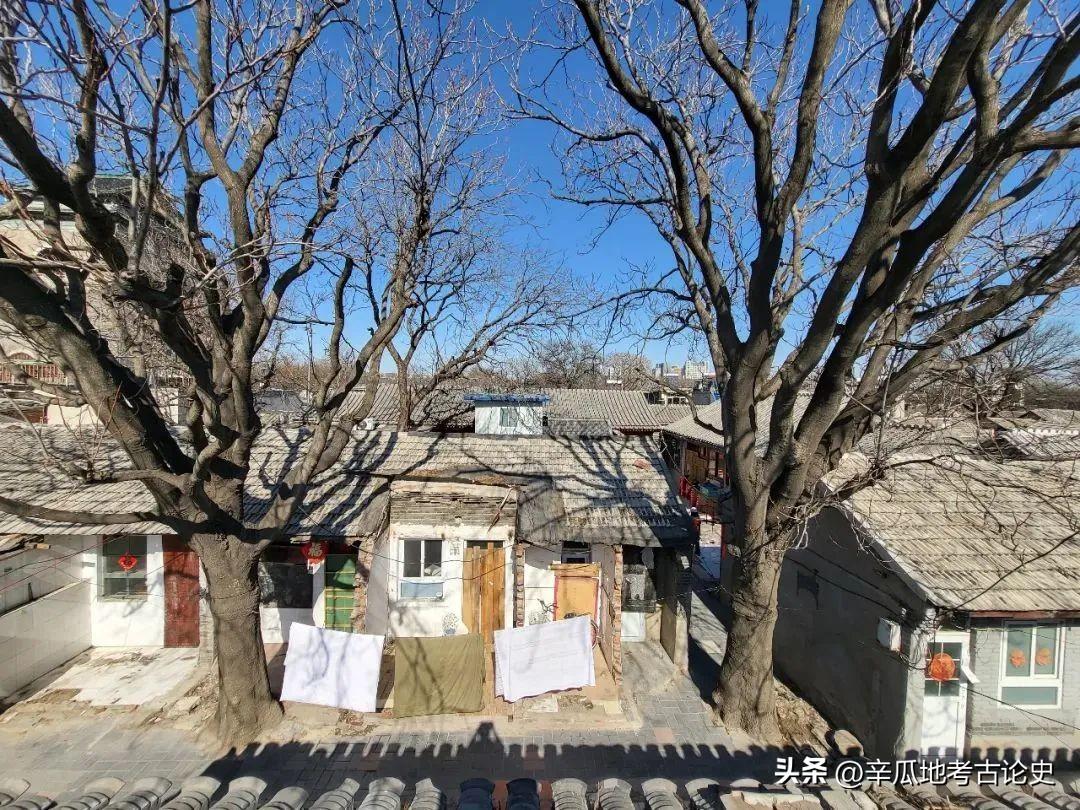

今钟鼓楼广场,两旁有道,环绕钟鼓楼,一九四七年叫钟楼湾,一九四九年叫钟楼湾胡同。今胡同两侧的街面房,东西相距约47.4米。这一距离,减去广场宽度,还剩22.4米。22.4米两分,还剩11.2米,今道宽3.44米,在11.2米的范围内。据《析津志》,中心台在中心阁西“十五步”,约合23.6米。从距离判断,中心阁约在钟楼湾胡同八十四号(石友三旧居和它后面花园)和六十号院一带,东邻万宁寺,西邻阁街。中心阁是供元代帝后的影堂。我怀疑,明代复兴,中心台因北城内缩已失去中心的地位,变成街市(六十年代以前一直是个市场),中心阁也因元灭被汉人拆毁,只有万宁寺东半的佛殿保存下来,成为清万宁寺(分前中后三殿)。

钟楼湾胡同60号 李零摄

钟楼湾胡同60号 李零摄

我把中心台放在中心阁正西的钟鼓楼之间,王军把中心台放在草厂胡同六号院以南,即今草厂胡同十二号院的东南。这是我和王军看法不同的地方。

另外,清周筼《析津日记》云:“天寿万宁寺在鼓楼东偏,元以奉安成宗御像者,今寺之前后皆兵民居之。从湢室而入,有穹碑二尚存,长各二丈余。西一碑国书,不可读,东一碑欧阳原功文,张起岩书,姚庆篆额,题曰‘成宗钦明广孝皇帝做天寿万宁寺神御殿碑’。其北列明碑四,一为冯祭酒梦祯文,一为焦太史竑文。”“鼓楼东偏”指鼓楼东北。我怀疑,“从湢室而入”,只是因为前门被兵民搭建的屋舍堵占,不得已才从侧门而入。王军提到的山门其实是后开的侧门(有清万灵寺庙额)。两通元碑,原本立在中心阁前。西碑“国书,不可读者”,或即中心台碑。“国书”是八思巴文。元代的国书碑,通常都有对读的汉文,篆额亦为汉文,“不可读者”只是八思巴文。欧阳玄撰文的东碑则是中心阁碑。我期待,这几通碑文有一天会出土。

文研院考察现场 刘学红摄

文研院考察现场 刘学红摄

总之,元大都的南北中轴线只有一条,就是丽正门到钟鼓楼的轴线。中心台虽稍稍偏离元大都的几何中心点,仍不失为元大都的东西南北之中。

该文原刊于《读书》2022年第5期

学习:中国古代青铜器专题,车辚辚,马萧萧

车辆是人类最伟大的发明之一,它极大地推动了人类文明发展的进程。牛、马等动物与车辆的结合,更是人类文明史上的一次巨大飞跃。马拉战车的出现,改变了人类战争的形态,成为征服与统治的强大武器。根据考古发现,通常认为车轮发明的时间在公元前3500年左右,苏美尔人已经发明了四轮车作为交通工具,这时的车轮只是一块实心木板,没有安装辐条,只能缓慢行驶。我要新鲜事2023-05-28 21:22:550001赌徒为了凑钱还赌债 在自家祖坟挖出文物(挖掘祖坟)

男子在自家祖坟中挖出了东汉文物卖出480万被抓。盗墓贼王某巢平时游手好闲,欠了一屁股赌债的他,一天正巧听到朋友说自家坟里埋藏着很多宝宝,于是他萌生了盗掘自家祖坟的想法,所人家他有人想挖,想了很久只王某成只有小学文化水平,但一直对古墓探索有着浓厚的兴趣,此次债务缠身,说干就干,通过自学掌握了一些古墓方面的知识后,开始拿自家祖坟练起手来。祖坟里的文物我要新鲜事2023-11-26 20:47:520000路新生:试论疑古史学对蒙文通的影响

【内容提要】蒙文通是疑古运动中涌现出来的古史专家。他的中国传说时代古史研究既与“疑古派”学分两途,同时二者间又存在着千丝万缕的联系。剖析蒙氏之学并参考“疑古派”以外学人的正面性评价,对于今天正确认识“古史辨派”疑古运动具有一定的表征意义。【关键词】“疑古派”/蒙文通/传说时代古史0000全汉昇:宋代官吏之私营商业(二)

六、纲运官吏之私营商业《宋史》卷二六○《李怀忠传》说:上(太祖)幸西京,爱其地形势,得天下中正,有留都之意。怀忠乘间进曰:“东京有汴渠之漕,岁致江、淮米数百万斛。禁卫数十万人仰给于此,帑藏重兵皆在焉。根本安固已久,一旦遽欲迁徙,臣实未见其利。”上嘉纳之。0000白鹿原冷秋月为什么下身腐烂?严重妇科病(下体发臭发烂)

很多人都看多白鹿原,它是一部非常优秀的作品,后面还被翻拍成了电视剧,主要讲述了两大家族三代之间的恩恩怨怨,反应了当时的社会风貌和不良风气,关键是还有非常多露骨的情节。很多人看过后不知道白鹿原冷秋月为什么下身腐烂,今天小编就带你了解下。白鹿原冷秋月为什么下身腐烂我要新鲜事2023-05-11 02:30:190001