中国古代间谍工具有多牛?曾有四项技术领先世界

原题:揭秘中国人发明的四大间谍工具

本文作者 倪方六

这两年,自美国中情局雇员斯诺登事件后,间谍话题一直成为新闻热点。今天就与大家来聊聊间谍。大家都知道,中国古代有“四大发明”,分别是造纸术、指南针、火药活字、印刷术。实际上,中国人发明的东西多得去了,比如中国人在间谍工具上的发明创造。

说到间谍工具,就不能不提一下间谍。间谍,就是所谓的“情报人员”,也叫特务、特工。西方学者认为,人类间谍鼻祖是公元前十世纪时名叫娣莱拉的菲利斯女人,实际上中国早在公元前二十世纪前后的夏代前期就出现了间谍,名叫女艾。

间谍出现都这么早,搜集情报的手段和间谍工具自然也不会落后。其中有四种为国际情报界人士瞩目,可谓间谍工具上的中国“四大发明”。

最原始的“窃听器”——听瓮

窃听是间谍搜集情报最古老的手段,也是现代特工必学教程。中国人很早就意识到了这一点,并且发明了人类最早的“窃听器”——听瓮。

听瓮,其实就是一种口小腹大的罐子。使用时将听瓮埋在地下,在瓮口蒙上一层薄薄的皮革,有侦测需要时,侧耳伏在上面,“听”出周边的动静。需要的情况下,则直接让专业情报人员坐于瓮中,听辨声响,这叫“罂听”。为了减少情报失误,常会培训瞎子来执行“听”任务。瞎子眼睛不行,但听力往往超强,据说方圆数十里的动静,都能通过听瓮听出来。

图:听瓮

听瓮对付遂道攻城战,最为神奇。如清末曾国荃率领的湘军进攻太平天国都城天京(今南京)时,城内太平军便城墙脚下埋设听瓮,侦探城外敌军的动静,导致湘军一时无法得逞。不过最后天京还是让善于挖地道的湘军攻破了,这不是听瓮出错,而听瓮的人出了问题。

听瓮的发明距今约有2500年,《墨子·备穴》中对听瓮的制造和使用方法有详细的说明。在后来的使用过程中,听瓮得到了不断的改进,成为现代窃听器出现前最有效的窃听工具。如在唐代

,出现了葫芦状枕头形窃听器,休息时将窃听器枕在头下,外面一有动静便能察觉;到宋代时窃听器已相当实用,多功能窃听器——“矢服”,成为首选。

图:更高级的窃听器:矢服

沈括《梦溪笔谈·器用》中记载了这种窃听器。矢服,就是盛装箭(矢)的器具,矢服用牛皮来制作。当时侦察兵都会配备这种工具,需要当窃听时,拿出箭矢,吹足气,夜里枕在头下,几

里以内人马声都能窃听到。矢服利用的是空腔接纳声音的原理而发明的。另外,民间常用的窃听器还有“听管”,“隔墙有耳”就这么来的。

最难破解的“密电码”——反切码

现代间谍已离不开密码,这是保证情报安全的需要。中国人也是世界上使密码最早的,而且手法五花八门。

“阴符”,可以看作是最早的军事密码,它比较简单,使用时双方各执一半,以验真假。阴符依长短不同,代表相应的情报。因为上面没有文字,即便敌人缴获了,也不会知道是什么意思。

图:中国的密码专家、民族英雄戚继光

与阴符配合使用的还有“阴书”。所谓阴书,就是将一份完整的情报,写在三下,分别送出。在符书的基础上,后来又发明了代号、暗号、字验等间谍手段。特别是字验的发明,已与现代密电码原理十分接近,不同的是,它以字代替阿拉伯数字。

据《武经总要·前集》(卷十五)记载,宋朝时官方便将常用的40个军事短语,分别用40个字来代替,然后编出一首40个字的诗,作为破译的“密码本”。

到十六世纪中叶,中国出现了真正的密码——反切码。其原理与现代密电码的设计原理完全一样,但却比现代密码更难破译,它使用汉字注音方法中的“反切法”,进行编码。

反切注音方法出现于东汉末年,是用两个字为另一个字注音,取上字的声母和下字的韵,“切”出另外一个字的读音。“反切码”就是在这种反切拼音基础上发明的,发明人是著名的抗倭将领、军事家戚继光。

戚继光专门编了两首诗歌,作为“密码本”:一首是:“柳边求气低,波他争日时。莺蒙语出喜,打掌与君知”;另一首是:“春花香,秋山开,嘉宾欢歌须金杯,孤灯光辉烧银缸。之东郊,过西桥,鸡声催初天,奇梅歪遮沟。”

图:西方人发明的现代密电码机

这两首歌是反切码全部秘密所在。取前一首中的前15个字的声母,依次分别编号1-15;取后一首36字韵母,顺序编号1-36。再将当时字音的八种声调,也按顺序编上号码1-8,形成完整的“反切码”体系。

使用方法大概是这样:如送回的情报上的密码有一串是5-25-2,对照声母编号5是“低”字,韵母歌编号25是“西”字,两字的声母和韵母合到一起了是di,对照声调是2,就可以切射出“敌”字。戚继光还专门编写了一本《八音字义便览》,作为训练情报人员、通讯兵的专门教材。

被广泛使用的“密写术”——明矾水

中国古人的情报研究工作,其实一直走在世界的前列,这可能与中国多战事,时分时合有很大的关系。不论是阴符阴书,还是字验、反切码,都是眼睛能看到的,为避免这种情况,在很早的时候,中国人又发明了“密写术”。

图:普通的明矾水竟然有特殊奇效

密写术是借用于一种特殊墨水,达到写字看不出的目的。这种特殊墨水并非什么高科技,虽然一般人都不知道,但来源却非常方便,其实就是人们生活中常见的明矾水。明矾水写出的字,干后在纸上根本看不出来,但如果浸入水中,字迹顿现。至于其显字原理,现在初中化学课本上都有交代,这里就不多说了。

明矾水这一特性的发现,虽然说现在算是小儿科,但在当年中国人这一发现还是相当了不起的。

中国史书上有不少秘写案例的记载。据《金史·宣宗本纪》记载,金宣宗贞佑四年(公元1216年),蒙古人围攻太原城,时太原最高军事长官(宣抚使)乌古论礼,“遣人间道赍矾书至京师告急”。这句话的意思是,乌古礼派间谍带着用明矾水写的密信,到京师告急,请求援兵。

康熙年间的“矾书案”,则是废太子胤礽利用密写术这种间谍手段引出的。康熙五十四年(公元1715年)春,康熙亲征准噶尔,得到消息的胤礽决定利用这次机会解禁。他用重金买通了常为老婆(福晋)看病的医生贺孟頫,请贺带一份用明矾水书写的密信,潜到宫外。谁想这事让辅国公阿布兰侦知,矾书被截获,恢复皇太子地位的计划失败。

密写技术在现代的间谍活动,仍被广泛使用,但“墨水”的成份更为特殊,也不是水便能显现的,要用一种特别配制的药水(显影剂)才能读出。另外,除了明矾水,中国古人还用食用的米汤来写密件。

构造最简单的“无人机”——纸鸢

间谍能搞到情报是本事,如何将情报传递出去也是功夫。邮驿、烽火台都可以传递情报,但这并不满足所有间谍活动,特别是由交通员递送风险很大。在被盯上,一时无法脱身的情况下,自已亲送也不可能。

为此,中国人想了很多法子,如利用鸽子来当交通员,此即明人何守法《投笔肤谈》书中所记的“封鸽代谍”。但鸽子要训养,一般特工也用不了。中国古人就是聪明,发明了不需训养的“鸽子”——纸鸢,作为间谍情报传递工具。

鸢读yuān,通俗说就是老鹰。纸鸢是什么?这就是现在大家都会玩,且爱玩的风筝,“纸鸱”、“鹞子”、“木鸢”、“飞鸢”,都是纸鸢的另外叫法。

飞鸢相当于最原始的无人侦察机,其造价成本极低。而在纸鸢出现之前,中国人倒是真的设计也了一款无人侦察机——木鹊,这也是人类最早的航天飞行器。据《墨子·鲁问》记载,“公输子削竹木为鹊,成而飞之,三日不下。”木鹊不需要空中加油,就能飞行72小时,这是现代高技制造出的无人侦察机也无法做到的。

如果用于间谍活动,当是超级棒。可惜,这种技术早已失传,否则中国早成为航天大国了,美国人的间谍飞机也不敢随便飞到中国上空。

图:出于传递情报需要而发明的风筝

纸鸢发明于公元前的汉初,距今也有2000多年了,发明人是西汉开国功臣之一、淮阴侯韩信。韩信是军事家,他是怎么想到发明纸鸢的?原来当时列侯陈豨造汉高祖刘邦的反,韩信与陈豨勾结,制作了纸鸢作为里应外合的信号,这也是最早用纸鸢来传递情报的实例。

纸鸢一般人都能制作,也方便控制,所以一经发明,便在军事、间谍活动中得到了广泛的运用。在南北朝时期的“侯景之乱”中,当时被叛军侯景围困在都城建邺(今南京)台城内的梁太子萧纲,便是用纸鸢传递情报,搬来救兵的。

纸鸢也相当实用性,可以飞得老高,即便被敌方发现,也奈何不了,那时没有高射炮、导弹什么的,弓箭根本无法击落。唐朝时魏博节度使田悦起兵谋反,围攻临洺城。守将张伾遂放纸鸢与朝廷援军取得联系。田悦当时也发现了飘过营房上空的纸鸢,知道是城内传递军情,赶紧找来“善射者”,但根本无法射落,纸鸢飞得“高百余丈”。

说明:梧桐树下戏凤凰·私家史,由著名历史学者、新浪亿万博主倪方六主持,内容以历史、考古、盗墓、风水、收藏为主,真相考证,秘闻杂陈,旧事重提,古事新说,提倡无负担阅读。文章除注明外,均为倪方六原创,有版权,请勿擅用!微信:nifangliu

天气不好古墓易现原形?这不是迷信,真的,老盗墓者皆深谙其道

盗墓圈的寻墓高人本文作者倪方六盗墓者的看家本事是什么?我告诉你,并不是挖坟打洞,而在寻墓!会寻墓的盗墓者,才算是真正的盗墓者,如果盗掘现成的墓葬,谁都会——现代盗墓者基本都是这样,屡屡传出国家重点保护的古墓被盗,就是这类不入流的盗墓者干的,借用什么金属探测仪、地下成象仪、拿根铁条(探针)就拉伙盗墓了,俨然是盗墓寻宝高手——如果他们的古代前辈们知道,会笑掉牙的。我要新鲜事2023-05-26 10:00:380000十大考古参评项目 | 山东元代济南王张荣家族墓地

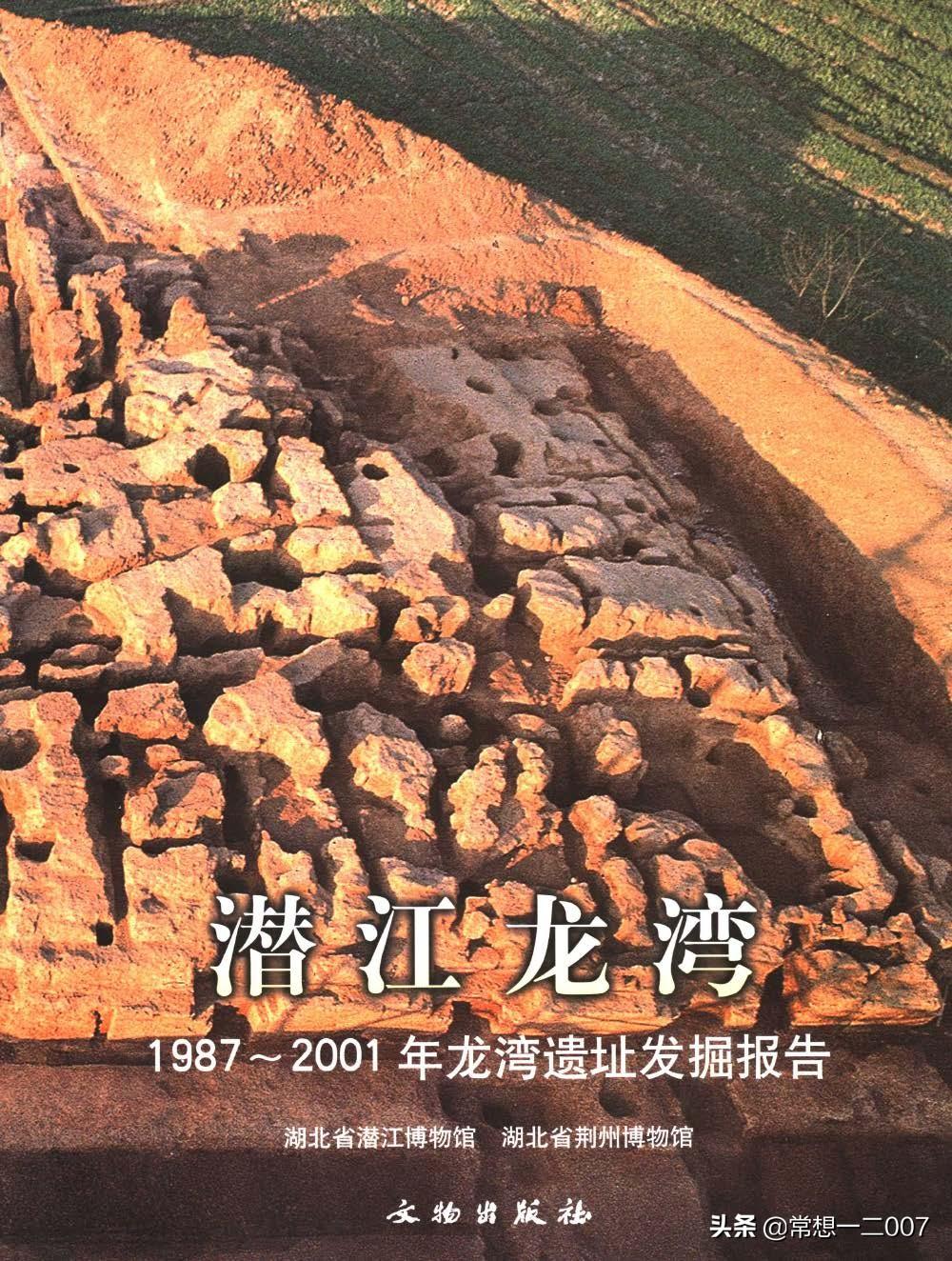

01发掘单位济南市考古研究院02项目负责人郭俊峰2021年10月~2022年9月,济南市考古研究院对章灵丘北墓地进行了考古发掘,发现并清理西汉至清代墓葬102座,其中元代济南王张荣家族墓地最为重要。我要新鲜事2023-05-06 13:05:060000日享一书BGq01《潜江龙湾 1987-2001年龙湾遗址发掘报告 》

龙湾遗址位于湖北省江汉平原中西部,在潜江市城区西南约30公里处。目前对龙湾遗址认识主要有:1、遗址的规模大,面积为108平方千米,跨张金、龙湾两镇,面积比荆州楚郢都纪南城大好几倍。2、遗址规格高。东区的楚章华台宫殿基址群,二十二座宫殿基址连成一片,而且还有多座层台建筑,西区为黄罗岗古城遗址群。我要新鲜事2023-06-01 06:38:190000刘梦溪:陈寅恪的“哀伤”与“记忆”

世间凡读寅老之书者,知寅老其人者,无不感受到他内心深处蕴藏着一种挥之不去的哀伤和苦痛,而且哀伤的意味大于苦痛。按心理学家的观点,“哀伤”和“记忆”是连在一起的。那么都是一些什么样的“记忆”使得陈寅恪如此哀伤以至哀痛呢?我要新鲜事2023-05-27 17:55:530000