我国东南地区陶瓷器的海洋性

东南瓷业自汉晋六朝以至明清均以仿烧名瓷为主要内涵,以民窑为主体,以海洋世界为市场,向海外用力,具有鲜明的海洋性特色。

东汉六朝海洋性瓷器种类相对简单,主要为以越窑为代表的青瓷和以德清窑为代表的黑瓷。东汉六朝东南地区成熟青瓷烧造之初即体现了其与海洋文化之间的密切关系。三国西晋时期,原本集中分布于上虞曹娥江中游两岸的青瓷窑址沿江而下向浙东古运河、曹娥江交汇处靠拢,寻找便利的外贸水运通道,进而在东晋六朝时期,沿浙东古运河的流向在宁绍平原扩散并逐步向钱塘、句章等港市迁移。

在陶瓷经东冶、梁安、番禺等东南港市转运舶出的过程中,青瓷窑业技术也随之传播到以上地区。此时,在东北亚方向,对朝鲜、日本的航线主要为从山东蓬莱沿庙岛群岛逐岛推进和成山角横渡黄海抵达朝鲜半岛西海岸中段,再循海南下日本列岛的两条航路;在东南、南海方向,汉武帝翦灭百越、统一东南以后,东南沿海——南海——印度洋航线全线贯通。刚刚烧制成功的成熟瓷器先后从海路传播到朝鲜半岛、日本列岛和东南亚群岛。

隋唐五代,大量阿拉伯人、波斯人泛海东来,大唐帝国与阿拉伯帝国共同构筑的中西海洋文明交流圈,使得海洋性瓷业的海外市场由东亚海域扩展至南亚、中西亚甚至北非等地。海洋性瓷业迅速发展,除明州港市附近的上林湖、里杜湖、东钱湖等地窑址群外,在台州、温州、福州、泉州、潮州、广州、合浦等地均有唐五代窑址的大量分布。海洋性瓷业大多位于港市周围或港市所在河流及其支系的两岸地区。

在海洋性瓷器品种上,因为阿拉伯人的东来而呈现出复杂的局面,但东南海洋性瓷业还是以生产青瓷为主。东南海洋性瓷业的腹地也并未延伸至钱塘江北、武夷山以东和南岭以北的内陆地区。阿拉伯人与波斯人沿广州通海夷道东来,大量定居于我国扬州、广州、泉州等地,华瓷是他们运回中西亚的重要船货,除采购风靡我国大江南北的越窑青瓷、邢窑白瓷外,他们也会在湖南长沙窑、河南巩县黄冶窑等地订制符合伊斯兰审美情趣的釉下褐绿彩、唐青花以及唐三彩等陶瓷器。

宋元东南海洋性瓷业极度扩张,其根本原因在于政府大兴市舶、以资国用的海洋发展政策。在这一政策鼓励下,东南民船兴贩东西二洋,可作为压舱物又深受诸蕃喜爱的陶瓷成为远洋船舶的必备船货。东南海洋性瓷业技术中心已经由浙东地区转移到浙南龙泉等地,福建、广东等地的瓷器烧造技术与浙江的差距日益缩小。窑址分布与港市之间形成了兴衰共荣的依存局面。宋元在海洋性瓷器品种上,因宋元东南船家对南海、印度洋海权的操控,中原各大名窑全在东南沿海仿烧,被纳入海洋性瓷业体系。

东南海洋性瓷业的辐射能力大为加强,江西等内陆腹地也逐渐被纳入到这一体系之中。海洋性瓷业的消费市场也在唐五代的基础上向纵深发展。钧窑窑变釉器、磁州窑白地黑花器、定窑白瓷、建窑黑瓷、龙泉青瓷、景德镇青白瓷等宋元名窑均在东南沿海大量仿烧,并通过东南船家有目的、有区别的贩运至东西洋各地。如建窑黑瓷及仿烧品主要销往日本等茶道初兴之地,龙泉青瓷及大量粗劣的仿烧品主要销往东南亚等落后地区,景德镇青白瓷、青花瓷则多销往中西亚等伊斯兰地区。

明初,在官方禁止私商下海通蕃的禁海政策之下,东南海洋性瓷业迅速萎缩。龙泉窑这一东南瓷业技术中心也趋于没落。随着中西亚、东非、东南亚等地泛伊斯兰化,永乐、宣德年间景德镇御窑大量生产符合伊斯兰“崇蓝尚白”审美情趣的白釉下青花产品,以支持与这些地区的朝贡贸易,使得青花瓷在我国亦风靡起来并最终取代了宋元各大窑系的单色釉器。

明代中后期,在官方朝贡贸易体系瓦解,私商下海日趋频繁的情况下,东南海洋性瓷业又重新在浙南、闽南、粤东等私商猖獗之走私港市附近崛起。在洋船东进所构建的亚欧大航路所带来的巨大市场引诱下,在明朝中后期景德镇青花瓷技术由景德镇官窑向民窑,进而向东南沿海转移。浙南、闽南、粤东等东南沿海窑址在宋元生产青瓷、青白瓷的技术基础之上,在纹饰上模仿镇瓷而改烧青花瓷。明初以来自印度洋退却的东南船家活跃于文莱以东的东洋航路,并与西人洋船东进所构筑的亚欧航路相衔接,将接受西洋订单烧制的青花瓷、纹章瓷、珐琅彩、广彩等瓷器销往更为广大的欧洲市场。清代中后期,在陶瓷生产技术外传日本与欧洲之后,东南瓷业在世界市场中逐渐丧失竞争力而不断萎缩。

从总体上说,东南沿海陶瓷产品与内地名窑同类产品相比具有鲜明的海洋文化烙印。以漳州窑和景德镇窑为例,漳州窑是指闽南九龙江、晋江流域和粤东沿海地区在宋元青瓷窑业技术基础上仿烧景德镇瓷器的一系列明清时期青花窑址。在器型方面,漳州窑的许多青花产品在景德镇窑都能找到原型,但其胎体多较厚重,胎壁修饰粗糙,底足普遍带有放射状的跳刀痕,做工不如景德镇瓷器精细讲究;在胎质方面,漳州窑对原料的精工粉碎和淘洗不够,所含杂质较多,胎体疏松,胎色发灰;在釉料的选择和施釉工艺方面,景德镇多使用浙料、邑青等,漳州窑一般使用本地钴料,景德镇窑两次利坯、两次施釉,而漳州窑显得缩简、随意;装烧工艺方面,景德镇窑多使用渣砂垫饼、细沙垫饼以及细白薄腻的瓷制垫饼作为垫隔物,在匣钵与垫饼之间还有一层沙渣,而漳州窑舍弃了成本较高的瓷质垫饼将瓷器直接放置在匣钵里薄砂层上装烧。漳州窑青花瓷是景德镇窑同类器的仿烧品,在瓷胎淘洗、成型、施釉、装烧工艺各个环节的简缩,无不体现了漳州窑追求产量和利润的海洋性商品经济的本质。

由此可见,东南瓷业格局的兴衰、瓷器种类的变化、产品面貌特征等与海洋经济文化圈的异动、海洋政策变化、海外航路网络和消费习俗变迁等因素息息相关,具有鲜明的海洋特征。

江苏盐城考古新发现:揭秘千年盐业管理与工艺传承

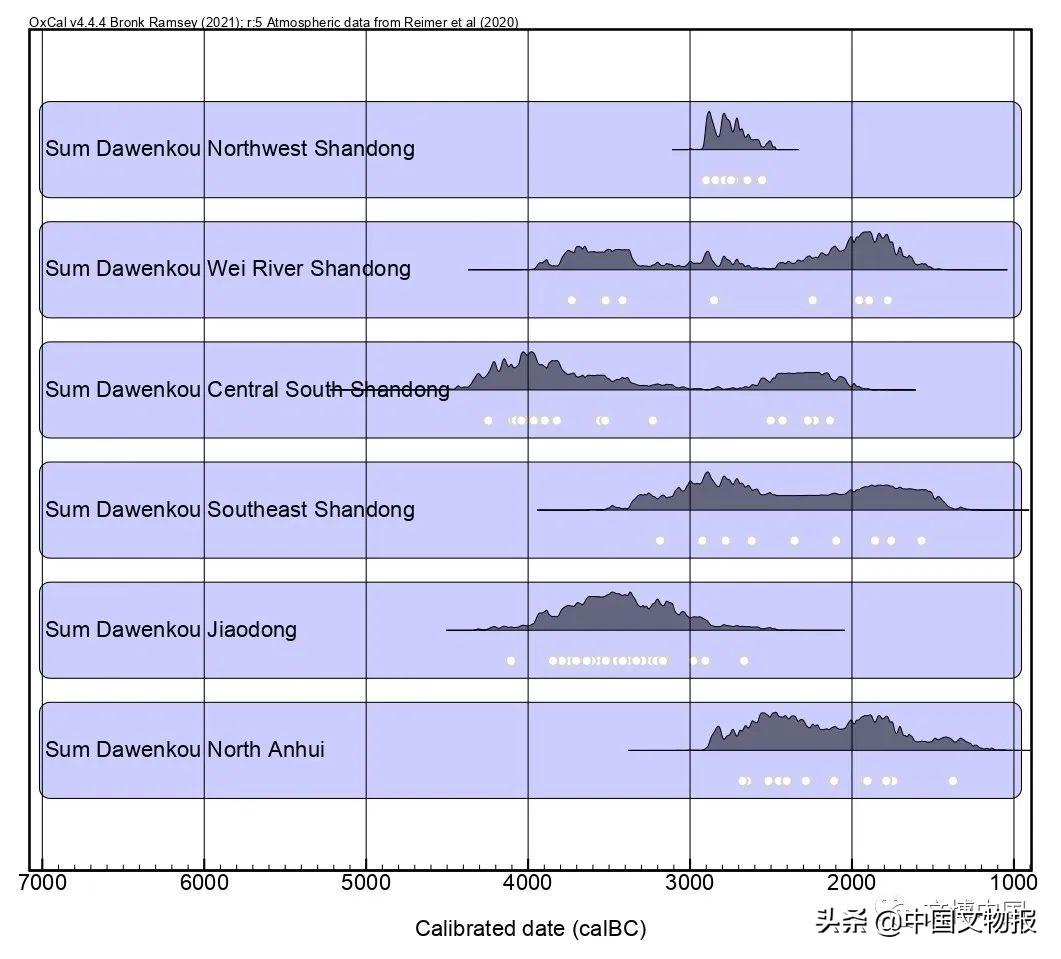

江苏盐城的考古新发现为我们揭开了千年盐业管理与工艺传承的神秘面纱。我们可以从沙井头遗址、缪杭遗址、后北团遗址以及江苏盐业考古的新篇章四个方面来了解一下。一、沙井头遗址:汉代盐渎县城的考古实证我要新鲜事2024-07-17 23:01:430003从方法到理论:考古碳十四年代学的若干问题

我要新鲜事2023-05-06 21:51:270001布拉西龙:西班牙小型恐龙(长4-5米/长有突出冠饰)

布拉西龙是一种体型较小的鸭嘴龙科恐龙,诞生于白垩纪末期的马斯特里赫特阶时期,体长普遍可以达到4-5米,体重只有1.5吨左右,最大的特点就是和鸭嘴龙科恐龙下的赖氏龙类一样,都拥有着突起的冠饰,第一批化石是在西班牙发现的。布拉西龙的体型我要新鲜事2023-05-10 11:26:430000千古一帝墓穴多次被迁移,最后却从一个垃圾场挖出

杨广不仅是一个明君,也是一个嗜血的暴君,然而,他死后,陵墓消失了1000多年,现在却在垃圾堆里被挖了出来。这就是隋炀帝杨广。在他上台之前,他也是一个热血的年轻人,取得了巨大的成就。在他以虚假的死后敕令杀死哥哥并成功登上王位后,他放荡无耻的面孔开始暴露无遗。杨广之墓我要新鲜事2023-08-20 20:31:370000