山博的“礼出红山”都有哪些精美玉器?

#博物馆奇遇记#“礼出红山——红山文化精品文物展”将于5月18日在山西博物院会展中心二层开展。红山文化距今6500-5000年,是迄今所见中国东北地区乃至整个东北亚地区最为发达的新石器时代文化。红山文化是五千年前中华大地上如满天星斗般的“文明火花”中最耀眼的一束,是多元一体的中华文明的重要源头之一。该展览展期三个月!

新石器时代红山文化晚期(距今5500—5000年)

牛河梁遗址第二地点一号冢26号墓出土

辽宁省文物考古研究院 藏

玉为黄绿色,玉质均匀。其正面上下两端各雕一鸮首,左右对称。鸮首双立耳,面部用阴线勾勒圆眼、钩状喙等。其中心为椭有圆状镂空, 两侧各琢六道瓦沟纹,外缘各作一组展翼状凸饰,背面无纹饰。该器物出土于墓主腹部。

新石器时代 红山文化(距今6500—5000年)

辽宁省文物商店征集

辽宁省博物馆 藏

玉为淡绿色。其上部雕兽面纹,双耳上竖,与头部呈“丫”字形。头部以细阴线雕琢大圆眼和面部褶皱,眼下钻两小孔为鼻孔。以宽嘴为头与身体(器柄)的分界。柄部用打磨减地技法,琢磨出十余道凸凹相间的横弦纹。

新石器时代·红山文化晚期(距今5500~5000年)

牛河梁遗址第十六地点14号墓出土

辽宁省文物考古研究院 藏

新石器时代·玉鳖

新石器时代,红山文化晚期(距今5500~5000年)

牛河梁遗址第十六地点二号冢出土

辽宁省文物考古研究院 藏

新石器时代·小型陶塑女性立像

新石器时代红山文化晚期(距今5500~5000年)

牛河梁遗址第五地点上层积石冢二号冢出土

辽宁省文物考古研究院 藏

新石器时代·玉兽首端饰

玉兽首端饰

新石器时代 红山文化晚期(距今5500一5000年)

半拉山墓地出土

辽宁省文物考古研究院 藏

新石器时代·玉蛇形坠

新石器时代·红山文化晚期(距今5500一5000年)

田家沟墓地第四地点出土

辽宁省文物考古研究院 藏

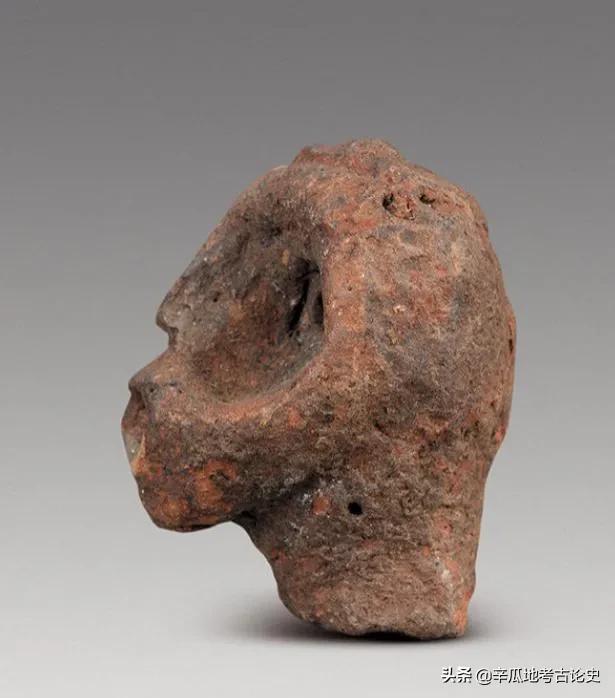

新石器时代·泥塑人头像

新石器时代红山文化晚期(距今5500~5000年)

半拉山墓地出土

辽宁省文物考古研究院 藏

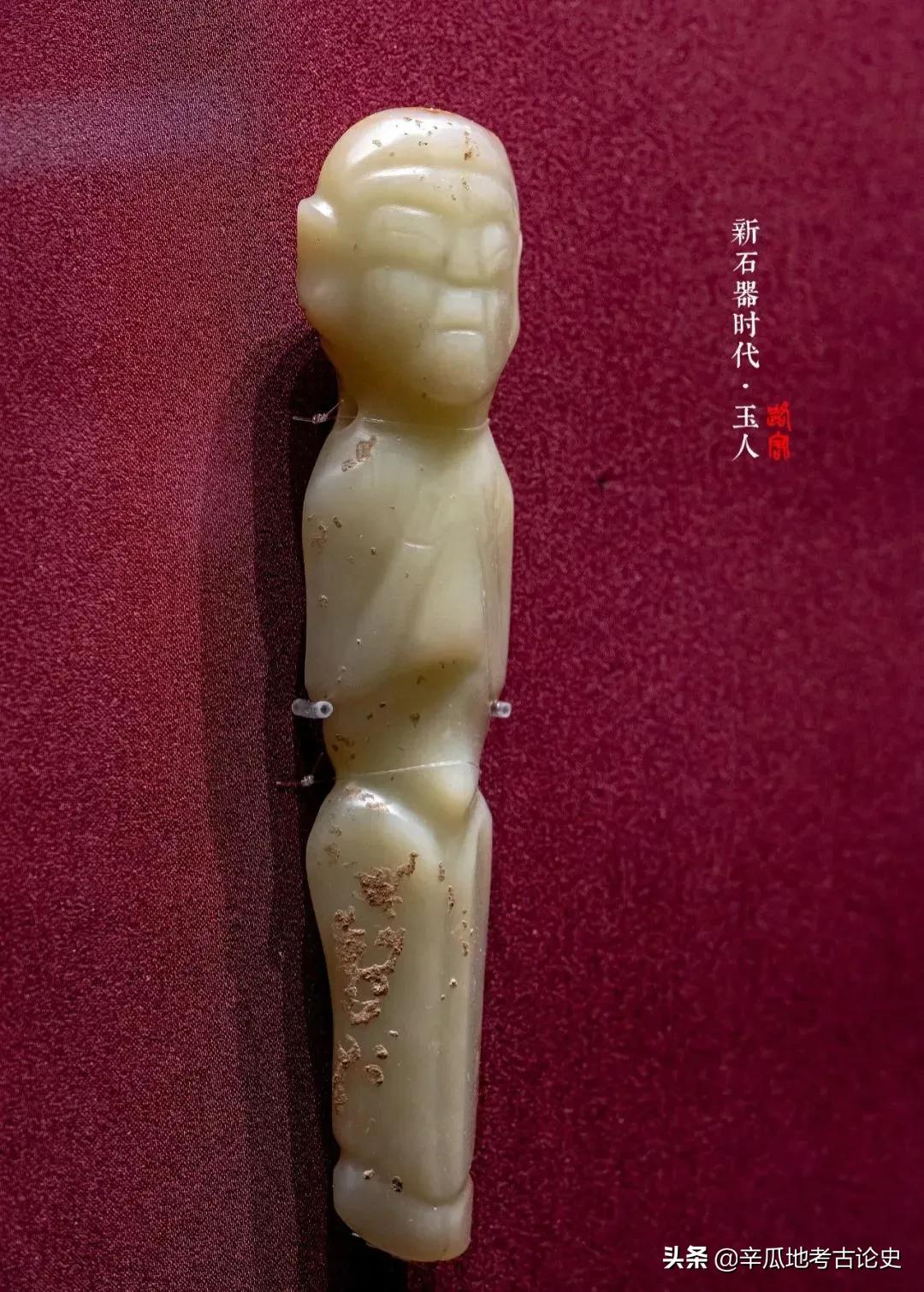

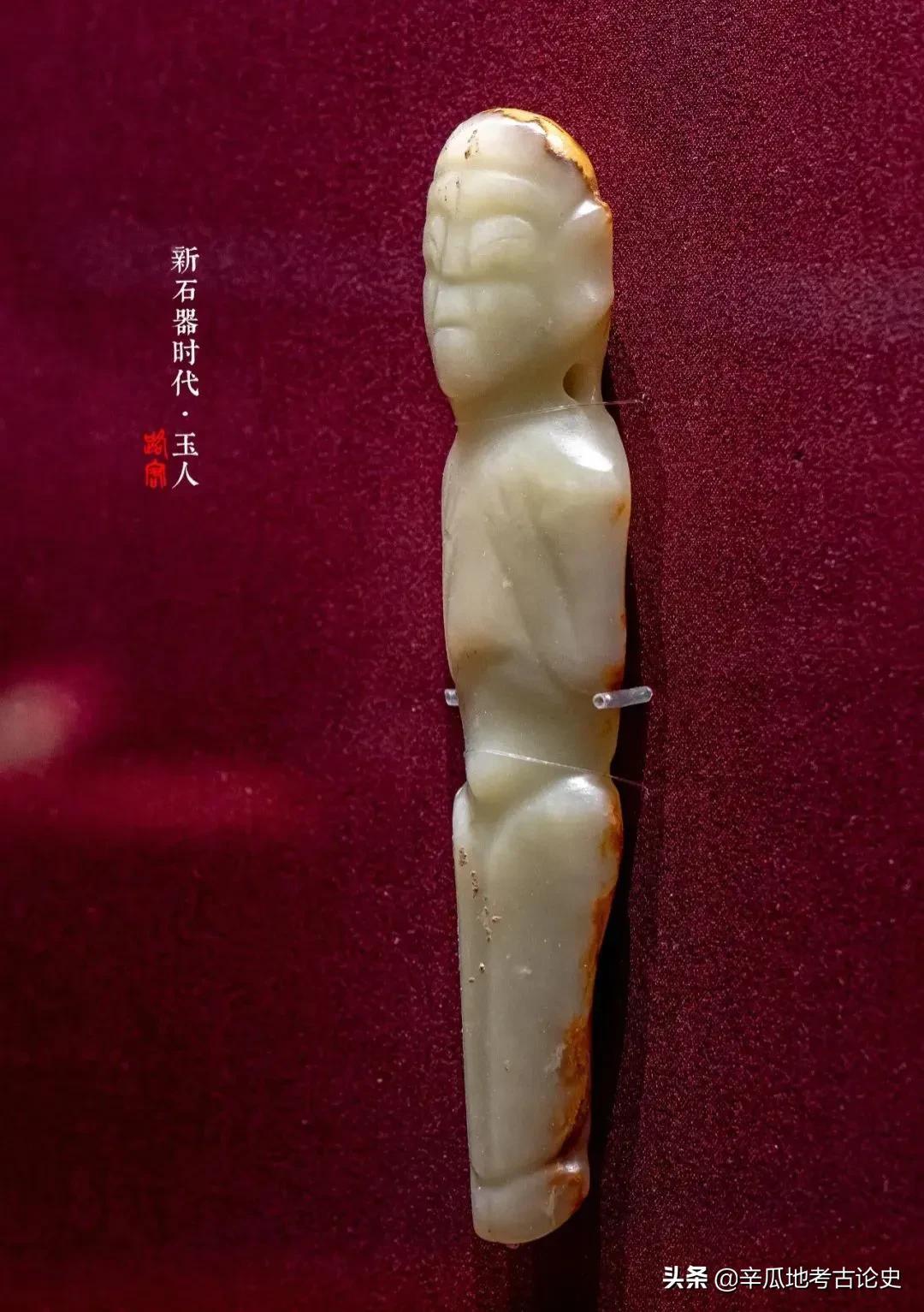

新石器时代·玉人

玉人为立姿形象,头部方圆,双眼半合,嘴微张,双手立于胸前,呈站立祈祷状,应为巫师作法时的形象。玉人颈部两侧及后面对钻有孔,可穿绳系挂。玉为黄绿色,出土于墓主人左侧盆骨外侧。

新石器时代·玉兽面牌饰

新石器时代·红山文化晚期(距今5500—5000年)

牛河梁遗址第二地点一号家21号墓出土

辽宁省文物考古研究院 藏

玉为青绿色,有白色瑕斑,器体扁薄,雕成剪影式的兽首形象。双耳大而竖起,正圆形大孔表示双目,小圆孔表示鼻孔。吻部宽大,口部与下颌之间起棱相隔,下颌部分收窄,且有对钻的两个小孔。此牌饰出土于墓主腹部,摆放平正,似为腰带饰之类物件。

新石器时代·玉勾云形器

新石器时代·红山文化晚期(距今5500—5000年)

牛河梁遗址第二地点一号冢14号墓出土。

器体扁平,有正反面之分。正面中心镂空,作勾云形盘卷,外四角卷勾,以减地磨出与卷勾纹走向相应的瓦沟纹,线条简洁流畅。整器已断为两段,残断处有钻孔两组,由于上下残断处皆有穿孔,可能是因钻孔而断裂,又另外钻孔以缀合。出土于墓主胸前。

新石器时代·玉玦形龙

新石器时代·红山文化晚期(距今5500—5000年)

牛河梁遗址采集

辽宁省文物考古研究院 藏

此玉块形龙征集于建平县牛河梁附近的张福店村。玉为青绿色,部分为黄褐色皮壳,整体扁圆,厚重光洁。整体蜷曲如环,缺口内缘相连。圆眼,口微张,面部有多道阴线皱纹。环孔和背部小孔均为对钻。

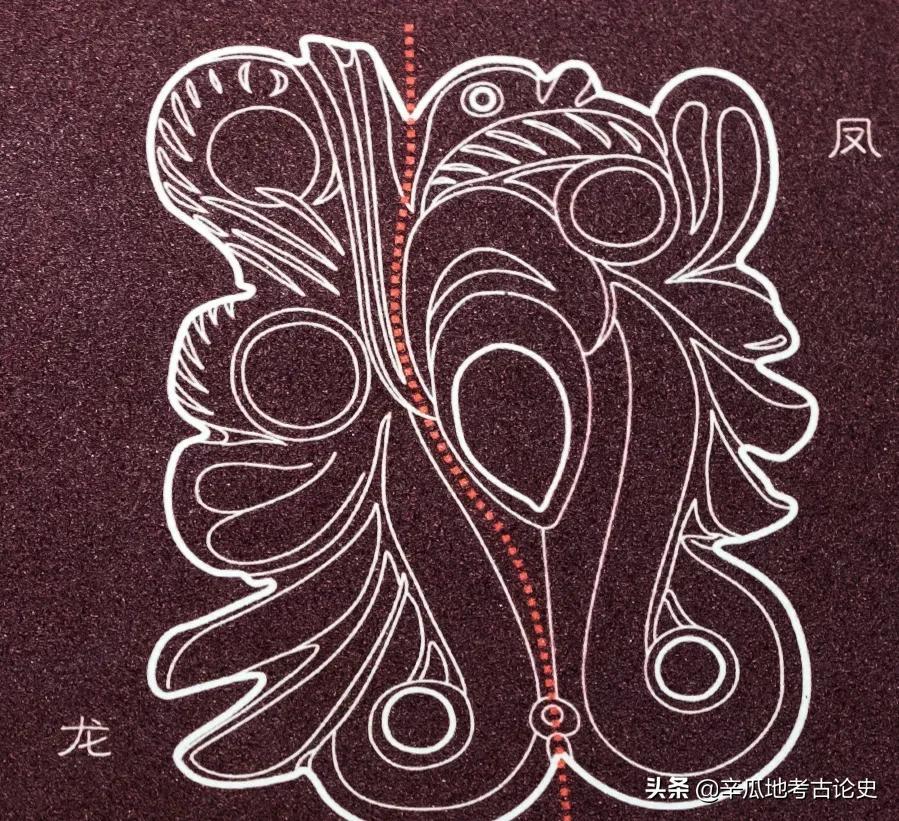

新石器时代·玉龙凤佩

红山文化晚期(距今5500-5000年)

牛河梁遗址第二地点一号冢23号墓出土

辽宁省文物考古研究院 藏

玉龙凤佩以黄绿色透闪石仔料雕成,出土于墓主腹部。在长仅10厘米的片状玉表面,设计出龙凤同体造型。龙与凤均是突出首部,简化体躯,依附交缠,设计极具巧思,是一件不可多得的史前艺术杰作。

新石器时代·玉凤首

红山文化晚期(距今5500一5000年)

牛河梁遗址第二地点一号冢出土

辽宁省文物考古研究院 藏

新石器时代·玉贝

红山文化晚期(距今5500一5000年)

牛河梁遗址第二地点一号冢出土

辽宁省文物考古研究院 藏

新石器时代·石雕神人碑形器

新石器时代兴隆洼文化(距今8200一7200年)

阜蒙沙拉乡塔尺营子遗址出土

辽宁省文物考古研究院 藏

器体正面上部中心有阴刻人面图案,下部刻有一道横线。人面为圆眼,长弯眉,山形鼻,窄平口,口的两侧有上下交错的獠牙,人面两侧各有三个近似蛇形的“S”纹,其下为八行排列整齐的三角纹。此碑形器以多种图案突出表现神化的人面,图案整体布局,虽然刻划较浅,但却具有立体感,是体现兴隆洼文化先民信仰观念的艺术杰作。

玉玦形龙

新石器时代红山文化晚期(距今5500 -5000年)

建平东山岗积石家1号墓出土

辽宁省文物考古研究院藏

玉通体沁成鸡骨白色,有少许黄褐色斑。龙体较小,蜷曲呈椭圆形,有一缺口,首尾未断开。其头部两侧用平缓阴线刻画眼鼻各部分,线条粗简。中心有一圆形管钻对穿孔,孔壁中部可见对钻留下的凸棱。

此玉玦形龙为20世纪70年代在辽宁省朝阳市牛河梁遗址采集所得,是此类玉器中体形较大、形制规整,且唯一雕有牙齿的一件。开展后记得来山西博物院会展中心二层找寻它哦!

红山文化的璧形玉器形式多样,从结构方面可明显分为单体和联体两种形式,具体形状上又可分为圆形、方形、椭圆形、异形等造型。玉璧均为内外缘打磨如刃,璧面明显鼓起,璧端常钻单孔或对称双孔。

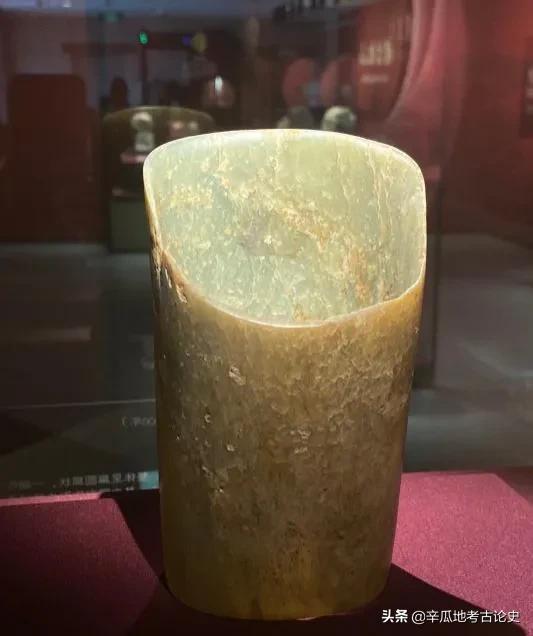

玉斜口筒形器的用途曾被认为是臂饰或工具类。后来发现在墓葬中大多置于墓主头骨下方,因而被认为是戴在头上的法器。随着安徽凌家滩遗址出土了与之形制高度相似的占卜工具,其功能问题有待进一步研究。

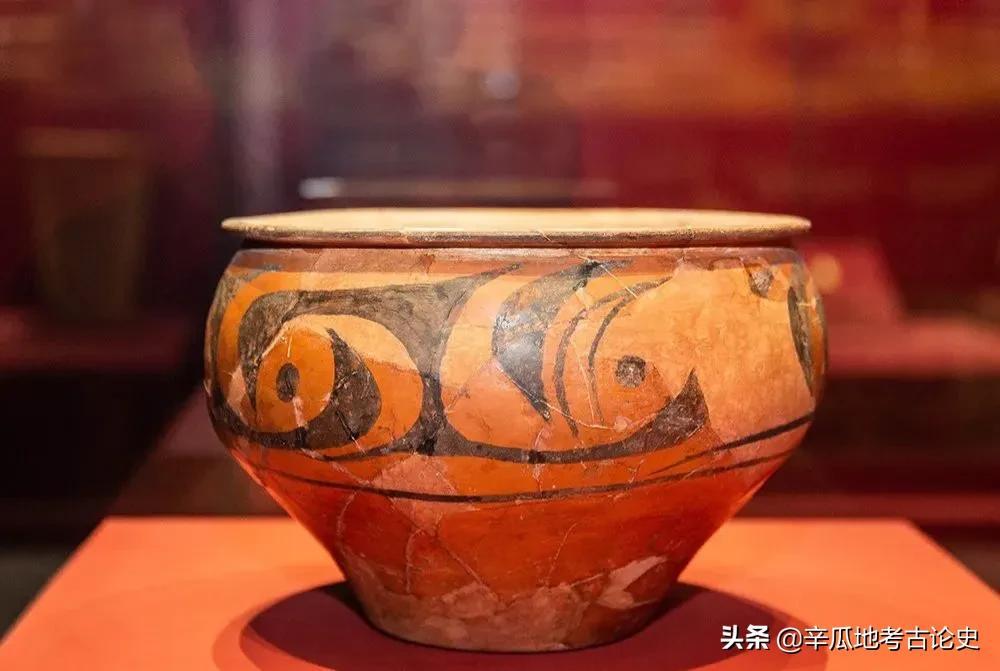

庙和积石冢等祭祀遗存是红山文化突出特色之一。这些高等级祭祀遗址和墓葬出土的精美彩陶祭器、人物、动物塑像等反映了红山先民原始的自然崇拜、神灵崇拜祖先崇拜和宗教崇拜,对中华文明起源和早期礼制研究具有重要意义。

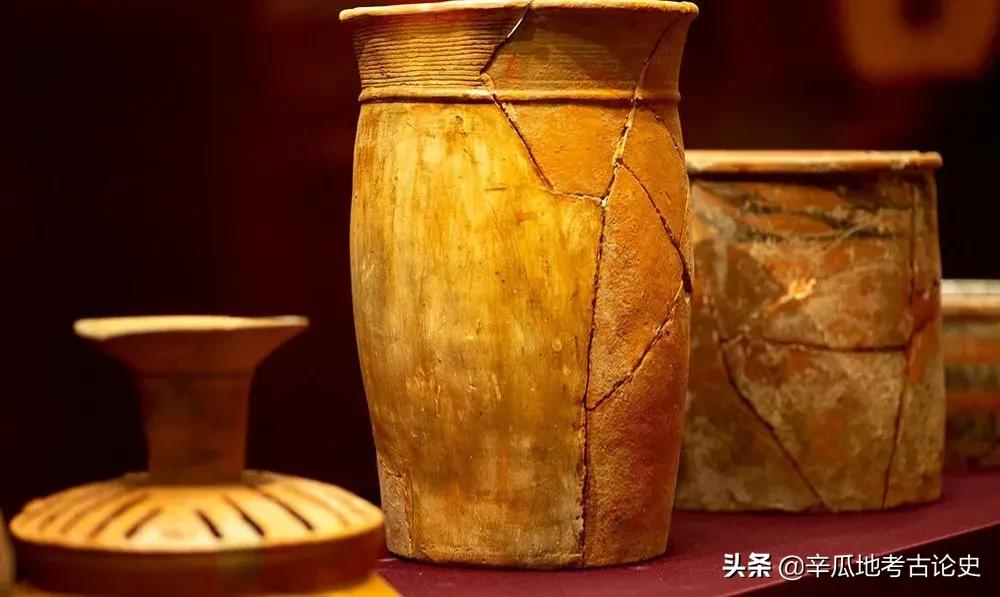

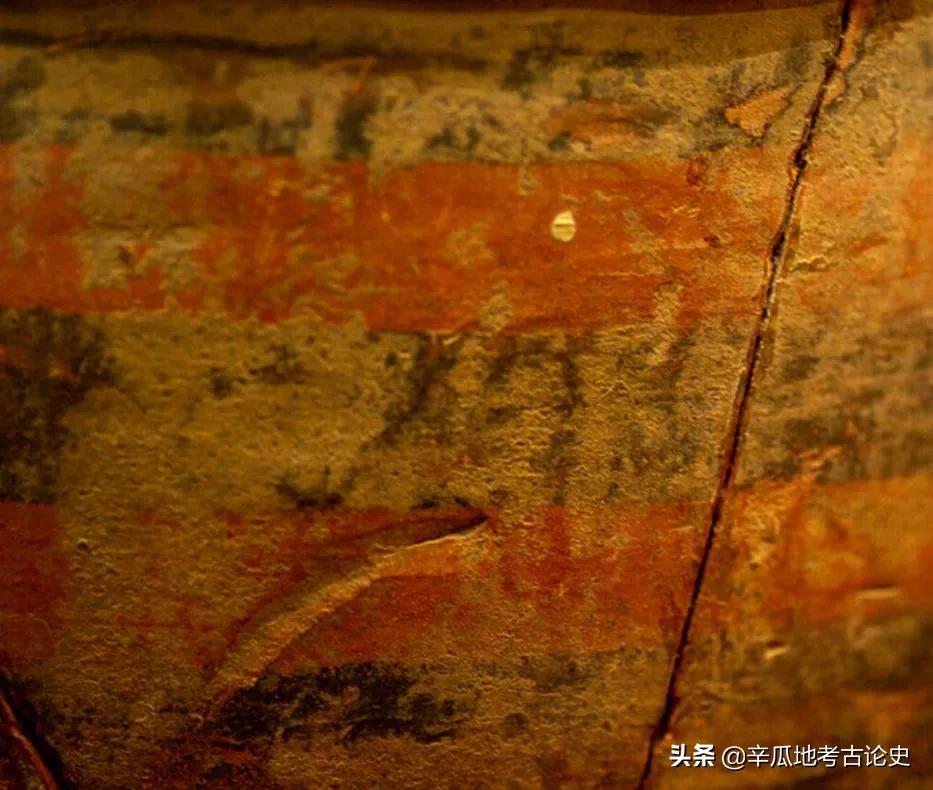

陶筒形器是红山文化特有的器型,均中空无底,上下贯通,器表常装饰有纹饰或彩绘图案。此类器物多见于祭祀遗址和积石冢墓的石围圈旁,而不见于居住遗址和墓葬内部的随葬品中,是一种祭祀用陶器,而非生活用器。其具体的内涵和用途,学者尚在研究之中。

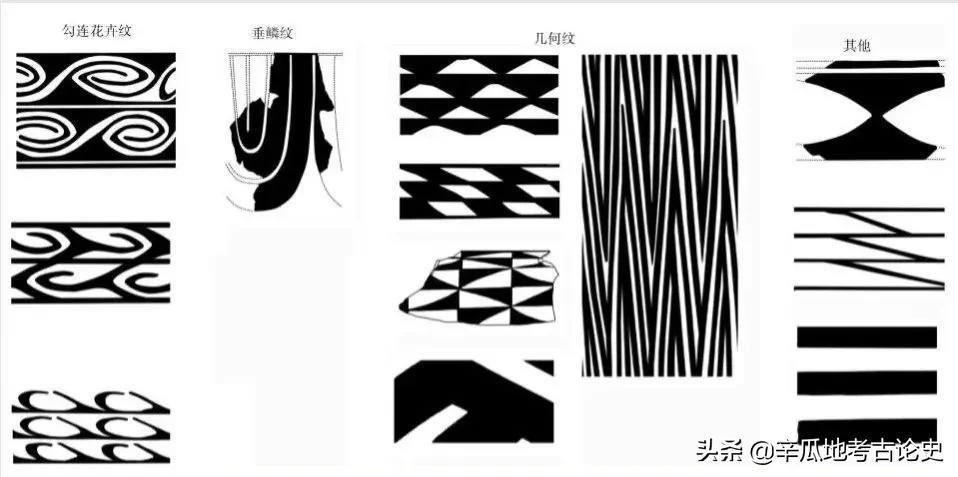

红山文化发现了大量的彩陶,其中发现于祭坛和墓葬周围的一些彩陶具有祭祀功能。从其形制和纹饰看,红山彩陶受到了中原地区仰韶文化的影响,并吸纳了周边其他文化的因素,形成了自身的文化特色。

【陶塑人像面部残件】面部虽然大部分残缺,但是从保留部分看,面部总体及各部,进而细部处理,均符合人体解剖学原理,极为写实,富有表情和动感。根据其面部形状近似方圆,颧骨不高;嘴大小适中,唇不厚,唇线圆润;鼻部扁而宽、鼻尖不凸出等特征判断,似属于东亚蒙古人种,应为女性。

人像为泥质红陶,女性形象。头部与右腿缺失,双乳凸起,双臂收拢贴于腹前,腹部微隆,背部向内凹,两侧有弧形线条。人像通体压磨光滑,左足塑出一半高靴形,主体部分未见着有服饰。靴子与左脚的形象极为写实,反应了当时红山先民的生活风貌。

【小型陶塑人头像残件】 该残件为泥质褐陶,整体制作较为粗糙。人像额头上部与头顶前部以一道阴线表示箍形装饰物;头顶刺有10余个小圆坑,集中在右前部和后部;颈部长而直,后有三道横压阴线;圆眼,眼窝大而深;直鼻梁,有双鼻孔;嘴圆鼓大张,似正在作呼喊状。耳部未做表现。

新石器时代 红山文化晚期(距今5500—5000年)

残高3.1、面宽2.1厘米

牛河梁遗址第一地点女神庙3号窖穴出土

辽宁省文物考古研究院藏

孙华、黎婉欣:中国上古太阳鸟神话的起源与发展

2001年初,在四川成都的金沙村遗址,大量商周时期的珍贵文物被意外发现。其中有一件用黄金薄板锤揲的圆形饰件尤为引人注目。该金饰中心镂空成个拖有十二条锯齿状尾巴的旋涡,其外有四只镂空的大鸟逆旋涡方向飞翔。如果我们将这件金饰放在红色的衬底上观看,不难发现,它内层的旋涡形图案就是个旋转的火球,外层的飞鸟图案则是围绕着火球飞舞的火鸟。我要新鲜事2023-05-28 03:53:140001「考古词条」青铜时代 · 雍城遗址

东周时期秦国都城遗址。位于陕西省凤翔县城南,雍水以北。秦国从德公元年(公元前677)至献公二年(前383)在此建都近300年之久。1973年起陕西省考古研究所进行勘查与发掘。雍城遗址的发掘对研究秦国早期的历史有重要价值。我要新鲜事2023-05-27 15:45:240001我的盗墓经历:挖到4件青铜器后不敢再往里挖了,怕洞塌了被活埋

一个河北籍盗墓者自述本文作者倪方六因为盗墓,我被判2年8个月,罚款5000元。出来两年多了,一直不想再提这事情。看到还有不少人想“盗墓致富”,我想说两句,希望别干了,不如打工踏实。我根本就没有盗墓经验,更不是盗墓高手,我是承接工程的,人家大包我小包,就是俗话说的“包工头”。怎么想起来盗墓的?2012年我从老家河北清河到山西浑源做工程,欠了40多万外债,三四年下来也没有还清。我要新鲜事2023-05-26 09:46:570004山海经是一本什么书 山海经的内容是真的吗(先秦古籍)

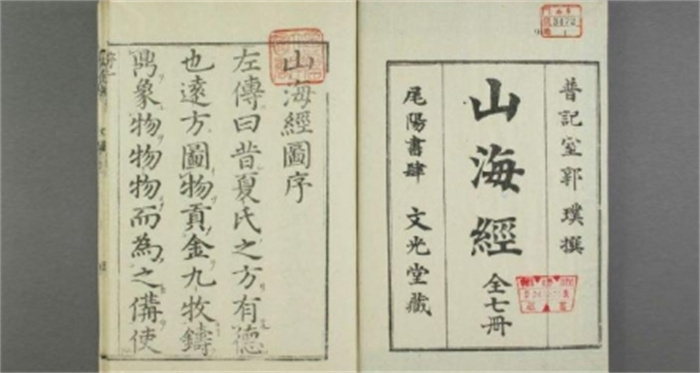

山海经是中国先秦时期的一本古籍。这本书融合了历史,地理,宗教,民族,矿产,医药等多个学科,是一本非常伟大的著作,被称为上古社会生活的一本百科全书。山海经里面的内容不一定都是真实的。但是山海经这本书在记录书写的过程中是非常严肃和认真的,失真的问题并不是作者们的态度问题,而是由于当时人类的能力方面的问题。我要新鲜事2023-06-19 19:36:250000