地下文物看陕西:始皇一统天下

#博物馆奇遇记#自春秋战国以来,许多政治家、思想家,特别是从事思想理论研究的 “士”,所热衷追求的一个政治理想,就是实现全中国的统一。这一政治理想终于在公元前221年,由秦国国君嬴政实现了。

秦王朝的建立,开创了大一统国家的新局面。至此而后的2000多年里,尽管曾多次出现分裂割据的局面,但大一统始终是历史发展的主流。由于大一统国家的实现,也造就了大一统的意识观念。从秦汉以来,大一统一直被视为“天地之常经,古今之通谊”。有多少仁人志士,为大一统而奋斗而献身,直到今天,它仍是我们坚持的基本原则之一。追溯起来,这种大一统的心理定式,就来源于秦。而秦统一后所建立的一套高度完善的政治制度,奠定了中央集权政治制度的基础,影响极为深远,是秦代对中国历史文化贡献的最大成就。

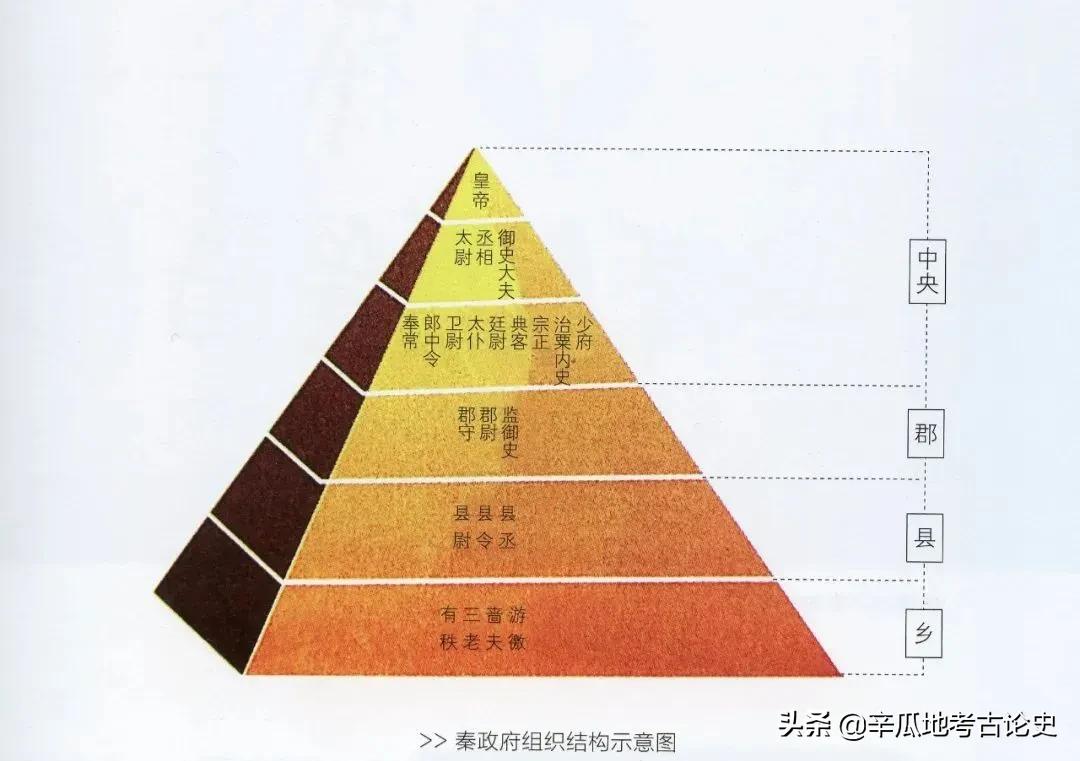

秦政府组织结构示意图

秦政府组织结构示意图

中国政治制度的发展,秦是一个分水岭。其前,夏、商处在神权政治时期,西周则为贵族政治。无论夏商的神权政治,还是西周的贵族政治,均比较简略,也比较松散,且事神重于治人。秦完全改变了这样的政制格局,代之以一整套全新的中央集权的政治制度。这套政治制度具体由三部分构成,即皇帝制度、三公九卿制和郡县制。

商周时期和春秋战国时期,最高统治者一般都称王。秦国统一之后,秦王嬴政觉得“王”已与他的功业和身份不符,于是他把“皇”和“帝” 这两个在古代被认为是最神圣的字眼连在一起作为自己的称号,表示自己的尊贵和至高无上要高于“三皇五帝”。同时废除“谥法”,自称为始皇帝,以后子、孙继位,“二世、三世,至于万世,传之无穷”。为了表示皇帝的与众不同,从秦代开始规定了一套皇帝专用制度:皇帝的命令称为制或诏,文字中不准提及皇帝的名字,开始了对最高统治者的避讳制度。

皇帝自称为朕,皇帝之印称玺。而在此以前,“朕”示“我”的意思,人人都可以用,一般人的印也可称为玺。此外,秦王朝还制定了一套服饰制度、陵墓制度和后宫制度。在此制度下,“天下之事无大小皆决于上”,皇帝拥有至高无上的权力,从中央到地方的主要官员,都由皇帝任免,按照皇帝的意志办事。军权也集中到皇帝手中,凡要调动士兵50人以上,必须执有皇帝的虎符为凭,否则就是违法。

三公九卿制是与皇帝制度相配套的一种官僚体制,是秦国原来中央政权的延续与扩大。三公具体指丞相、太尉、御史大夫,是皇帝手下分管政务、军事、监察的最高长官。其中丞相地位最高,为百官之长。九卿为奉常、郎中令、卫尉、太仆、廷尉、典客、宗正、治粟内史、少府,是秦中央政府的主要军政官员。他们各有自己的一套机构,但均听命于皇帝。郡县制是一种地方政区制度和官吏制度。秦统一全国后,在地方上彻底废除了分封制,把在原秦国实行的郡县制推广到全国。初为36郡,后来随着边境的开发而设置新郡,郡的总数最多时曾达到46个。郡以下为县。郡的主要长官为郡守,掌管政事;另有郡尉,辅佐郡守,掌管军事;还有监御史,为中央派遣的监察官吏。县的主要长官,万户以上的设县令,不满万户的设县长。县令(长)掌政事,县丞掌管文书、刑法等,县尉掌管军事。郡县的长官均直接由中央任命。秦王朝建立的“皇帝—公卿—郡县”的官僚科层结构及其制度,从秦至清,除了官职名称有所变化外,基本模式并无更改。故谭嗣同叹喟:“二千年之政,秦政也”;毛泽东也曾挥笔写下“千载犹行秦制度”的著名诗句。除中央集权的政治制度外,秦王朝在文字、货币、度量衡及法律方面所实行的一系列统一措施,也对后世产生了深远的影响。

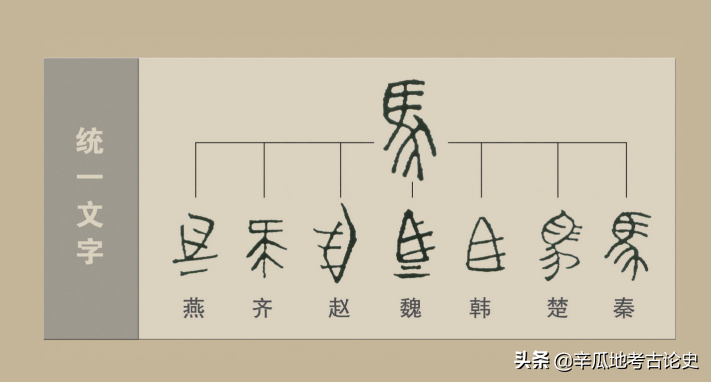

中国文字,起源很早,至战国时期已经发展得相当成熟,但由于长期处于分裂状态,文字异形的现象相当严重,同一个字不但在不同的诸侯国有不同的写法,即使在同一个诸侯国之内也没有统一。这势必给政令的推行和文化的交流造成严重障碍。有鉴于此,秦统一的当年,秦始皇即下令,规定以秦的小篆为统一书体,罢六国文字“不与秦文合者”。这便是历史上著名的“书同文”,从此,秦小篆成为秦王朝官方文书的标准字体。为了有效推行统一的字体,秦始皇令李斯、赵高、胡毋敬分别用小篆编写了《仓颉篇》《爰历篇》《博学篇》,作为标准的文字范本。从此以后,中国有了统一、标准化的文字字体,这为政治、经济、文化的发展提供了极有利的条件。

秦统一文字示意图

秦统一文字示意图

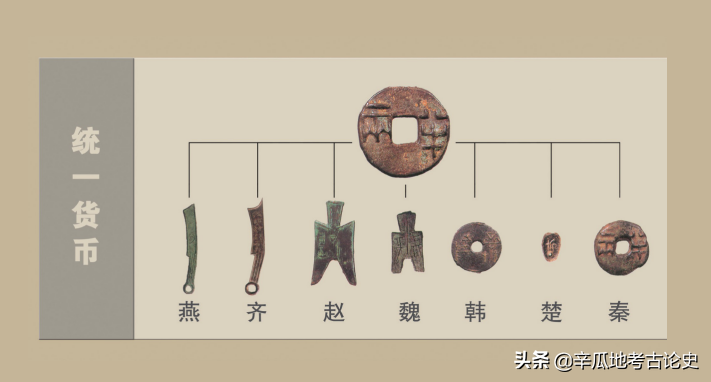

战国时期各国货币形状、大小、轻重皆不相同,计算单位也不一致,特别是价值不等,换算困难。秦灭六国后,废除了其他各国的货币,将货币分为两等:黄金为上币,以镒为单位,一镒为二十两;以铜钱为下币,重半两,形制为圆形方孔,暗含中国传统的“天圆地方”观念,而且自秦以后,圆形方孔一直是中国古代流通最广的铜钱的基本形制,2000多年不曾改变。货币的统一,克服了过去货币使用及换算的困难,便利了各地商品交换和经济交往,有力地促进了社会的进步和发展。

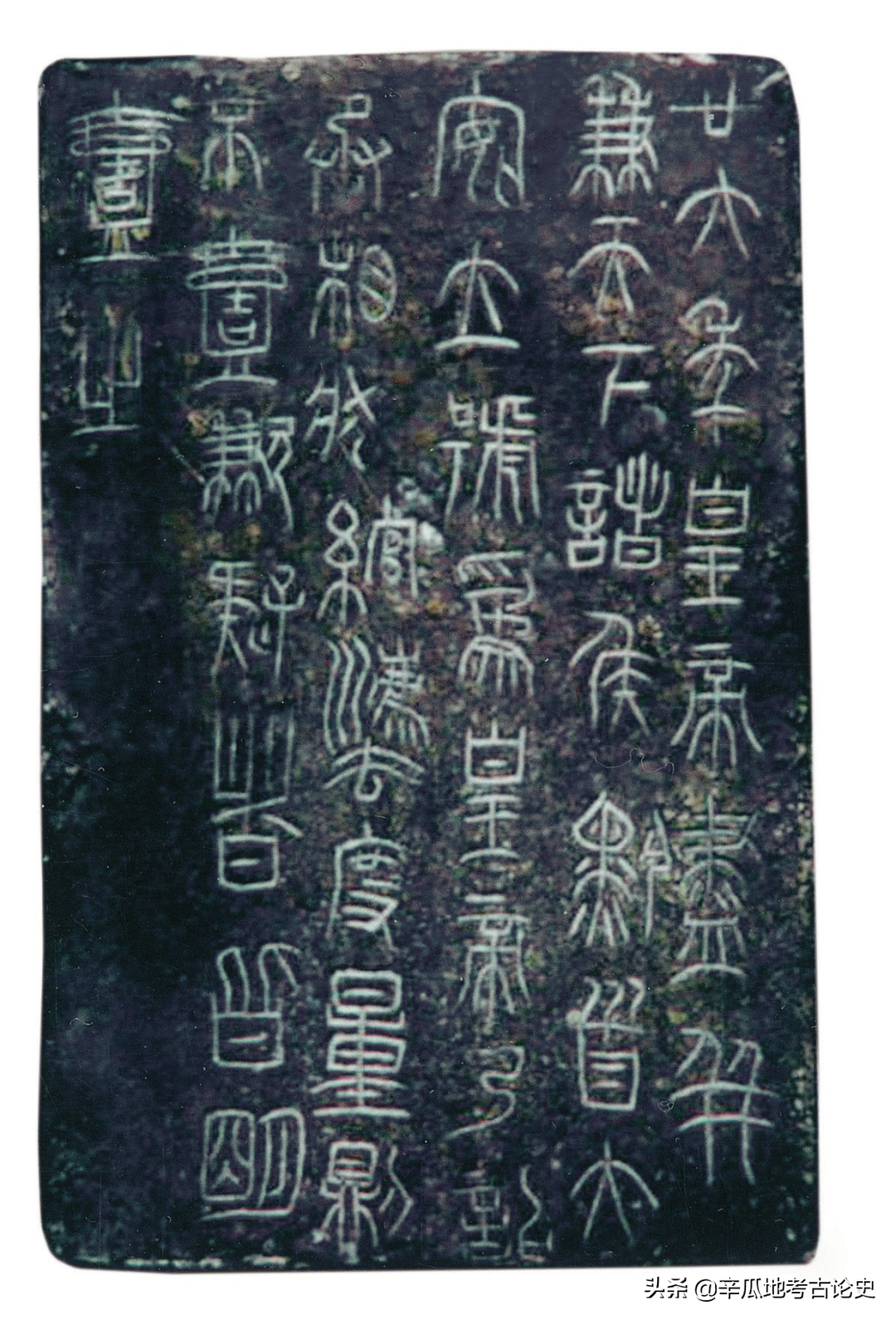

秦诏版

秦诏版

1961年于咸阳长陵火车站附近 出土。其上刻有秦始皇为立皇帝称号以及统一度量衡而发布的诏令。诏文为:“廿六年皇帝尽并兼天下诸侯,黔首大安,立号为皇帝。乃诏丞相状、绾,法度量则不壹,歉疑者,皆明壹之”。

秦统一货币示意图

秦统一货币示意图

度量衡又称权量,具体指测量长度、体积、轻重的器物。秦统一前,各地区的度量衡标准大小各异、轻重不一、长短不等,既不利于经济、文化的交流,也不利于统一事业的发展。统一全国后不久,秦始皇就颁布诏书统一度量衡,命令将秦国地区的度量衡标准颁行全国。如规定长度单位为步和尺,一步合六尺;重量单位为铢、斤、钧、石;容积单位为升、斗;等。实际上,秦早在商鞅变法时就曾做过统一度量衡的工作,传世的商鞅方升,就是当时的标准器。值得注意的是,秦始皇统一度量衡的诏书多加刻于秦统一前所使用的标准器上,商鞅方升底部即加刻有诏令。1972年在陕西礼泉出土的两诏铜椭量的外壁刻有秦始皇和秦二世发布统一度量衡的两次诏书。在一件器物上,同时刻有两个皇帝的诏书,既显示了秦王朝对统一度量衡的重视,同时也极大增加了这件器物的价值。在西安高窑村出土的高奴禾石铜权,也是一件非常重要的重量器。“高奴”是秦代上郡的治所,在今陕西延安附近;石是秦汉时期的重量单位,一石合120斤;权相当于砝码。铜权上的诏文表明,秦代政府将标准器发给地方,以统一度量单位,同时还要定期收回,加以校准,刻上政府标记后再发回去。这件铜权已两度收回,最后一次尚未来得及发还,秦王朝就灭亡了。

高奴铜禾石权 1964年西安市三桥镇高窑村出土

高奴铜禾石权 1964年西安市三桥镇高窑村出土

两诏铜椭量 咸阳市礼泉县南晏村出土

两诏铜椭量 咸阳市礼泉县南晏村出土

“重卅斤”铜权 西安市阎良区塬头村出土

“重卅斤”铜权 西安市阎良区塬头村出土

为了加强中央与各地的联系,秦始皇还利用原六国的道路,修建了以国都咸阳为中心的驰道网络。驰道是供车马行驶的道路,类似于现在的高等级公路,路中央专设“御道”供皇帝通行。据汉代人的记载,驰道的规格为:“道广五十步,三丈而树,厚筑其外,隐以金椎,树以青松。”“五十步”为道路的宽度,约合今69.3米;“三丈而树”指道旁每隔三丈(10米左右)栽种一棵青松;“厚筑其外”是指用夯筑手段使路面坚实,并使路面高于地表;“隐以金椎”是指用金属工具夯击使路基稳固。据史书记载,驰道主要有两大干线:一是出函谷关通往今山东、河北的东方道,二是出今陕南通往长江中下游地区的武关道。其他如出今高陵通往陕北的上郡道,渡黄河通往今山西的临晋道,出秦岭通往四川的栈道,出陇县通往今宁夏、甘肃的西方道也很重要。

秦代驰道图

秦代驰道图

除驰道外,秦还修建了直道。直道类似于我们现在的“高速公路”,始建于秦始皇三十五年(前212),到秦始皇三十七年(前210)基本完工。监修这条道路的是镇守长城沿线的将军蒙恬。直道从咸阳以北不远的云阳开始,经甘泉山子午岭北上,过旬邑、黄陵、富县、甘泉、志丹、安塞、靖边,穿过毛乌素沙漠,经榆林西(高奴宫)、内蒙古东胜西,到昭君墓过黄河,直抵今包头西麻池(九原宫),全长700余千米,贯通中原和北方地区。秦直道的修建, 加强了南北贸易和文化交流,推动了经济发展。据勘察情况看,直道在修建时充分利用了各种有利地形,以尽可能取直。考古学家已测出当年直道最宽处约为50米,转弯处宽至60米,路基全部是夯打结实的坚硬层面。当年秦始皇出巡时曾出动大小华贵车80余辆,官员兵卒1000余人,在这条车马大道上浩浩荡荡行进,足见路面的宽阔平坦。

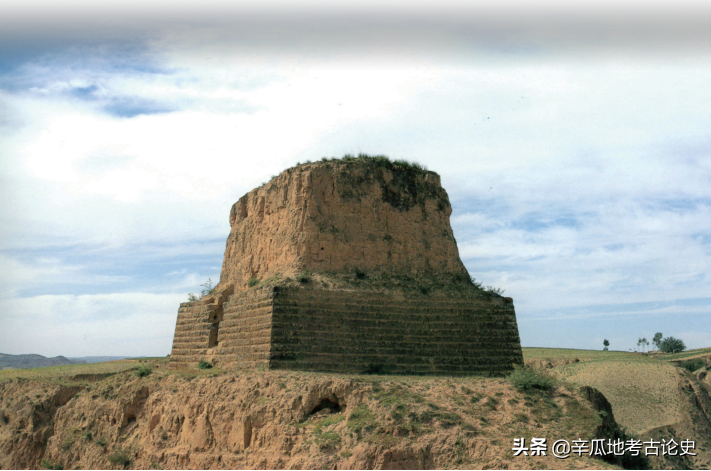

考古调查表明,秦直道的遗迹、遗址至今还有很多保存下来的,有些路段看得非常清楚。路面残宽达22米,路基高1—1.5米。尤其是甘泉境内的方家河秦直道遗迹,跨河引桥桥墩依然存在,夯土层十分清晰。凭借如此宽阔平直的道路,秦王朝的军队只需三天三夜,就能从咸阳疾驰到河套地区的前线。所以很长一段时间,匈奴“人不敢南下牧马,士不敢张弓抱怨”。建直道是秦为加强防御能力的又一大措施,它与万里长城相互配合,使以步兵为主的秦军得以抵抗强悍的匈奴铁骑。所以,秦直道的重要性不亚于同样为军事工程的长城。

秦直道鬼谷口

秦直道鬼谷口

从秦至今2000多年来,中国的交通道路不断拓展密织,虽然其间一些道路时有毁弃和断废,但若从道路的布局、走向及其基本形制看,秦代道路的形式已经大致为以后2000多年的交通道路的发展奠定了基本格局。以土质道路结成的交通网作为主要交通道路的情形,直到近代方有转变。说到秦始皇与秦直道,当然就得提到长城。秦朝建立后,北方游牧民族匈奴日益强大,对秦帝国的安全造成严重威胁。为此,秦始皇在派兵30万攻打匈奴的同时,还征调全国近百万劳动力,将战国时期燕、赵、秦等国的长城连接起来,从而出现了一个“起临洮至辽东万余里”的重要军事防御工程—长城。但长城并不只是一道单独的城墙,而是由城墙、敌楼、关城、墩堡、营城、卫所、烽火台等多种防御工事所组成的一个完整的防御工程体系。不论是巨龙似的城垣,还是扼居咽喉的关隘,都显示了当时建筑技术的高度成就。尤其是当时没有任何机械,全部劳动都由人力完成,工作环境又是崇山峻岭、峭壁深壑,十分艰难,因此它被誉为中国古代最伟大的建筑工程之一。现在,在陕北地区还有不少秦长城遗址,它们历经了2000多年的风雨剥蚀,早已失却了往日的雄伟,但添了一种特别能震撼人心的历史沧桑感和阳刚、悲壮的审美感。

秦长城烽火台遗址

秦长城烽火台遗址

秦王朝开创的大一统新局面以及为加强统一而采取的各项措施,不但在中国历史上产生了极其深远的影响,而且也使中国的声威远播世界。

文官俑 西安市临潼区秦始皇陵陪葬坑出土

文官俑 西安市临潼区秦始皇陵陪葬坑出土

如果对陕西的文物和这部分内容想更多的了解,请参观陕历博的“古代文明展”!

马王堆出土道德经 居然和历史不符(马王堆发现)

马王堆发现了道德经与流传版本有不同众。所周知,在1973年的时候,我国考古学家在长沙出土了距今2000多年的西汉马王堆墓。经过多年的努力后,专家在墓中出土了大量珍贵的文物,这无疑对于我国的考古事业做出了巨大的贡献。除此之外,队员们还挖出了一本老子的道德经。然而,就在专家经过解读后却发现这本道德经上的内容与后世所流传的道德经完全不同。篡改道德经我要新鲜事2023-03-28 13:04:000003山东高速发现古墓 墓葬主人身份高贵(唐三彩陪葬)

山东古墓里的墓主人用唐三彩做陪葬品。在山东省济南市的樊家村,一条高速公路的修建却意外发现了一处古代墓葬群。考古队得知消息以后,立马对古墓进行抢救性发掘。经过小半年的清理,让专家感到失望的是,这些古墓大部分都属于平民墓葬,并没有太多的研究价值,唯一的收获是几件陶器和若干顺治通宝铜钱。唐三彩我要新鲜事2023-12-25 20:28:360002揭晓!2022年度全国十大考古新发现结果发布!

#2022十大考古#3月27日至28日,由中国文物报社、中国考古学会主办的2022年度全国十大考古新发现终评会在京召开。经过项目汇报会、综合评议,最终评委投票选出2022年度全国十大考古新发现。国家文物局副局长关强宣布2022年度全国十大考古新发现名单(按年代早晚顺序)1湖北十堰学堂梁子遗址2山东临淄赵家徐姚遗址3山西兴县碧村遗址4河南偃师二里头都邑多网格式布局我要新鲜事2023-04-20 14:38:070000盗秦东陵是哪来的团伙?掌眼盗墓专业,支锅防私吞想出一个绝主意

现代盗墓的组织形式本文作者倪方六2019年7月31日,秦东陵盗案再宣判。被告人、主犯之一的张晓峰犯盗掘古墓葬罪,被判处有期徒刑10年8个月,罚金5万元。张晓峰的同伙许德超、肖鹏飞、齐新锋、武创政、李全民、张力、李小军等人,于2010年盗掘秦东陵一号墓,该墓主是秦始皇的曾祖父秦昭王,故称为“秦始皇祖坟”。我要新鲜事2023-05-26 18:11:570000咸阳出土汉朝墓葬群 专家发现不那么简单(汉朝墓葬)

咸阳出土的汉朝墓葬群发现了汉朝时期太医的墓葬。2020年的五月份,专家在陕西咸阳进行钻探的时候,就发现了一座巨型的墓葬,根据简单的挖掘之后发现这座墓葬距离现在大概两千年,它的面积有着18万㎡,面积相当于18个足球场那么大,在进行长时间的挖掘之后,发现这座墓葬里有着100多个墓坑,专家本来并没有抱什么希望,因为此地已经有了很多盗墓贼的痕迹,但很快出现了专家们惊喜的发现。汉朝墓葬我要新鲜事2024-01-02 19:26:550004