加拿大皇家安大略博物馆藏三彩罗汉像新识

原藏于河北易县八佛洼山洞中的三彩罗汉群像早年流失海外,现散藏于西方多国的博物馆中。2015年底,笔者于加拿大多伦多大学东亚研究系访学期间,在皇家安大略博物馆(下文简称ROM)见到该馆收藏的其中一件三彩罗汉像。它位于博物馆东亚文物展厅入口内侧的显要位置,开放性的展示使参观者能近距离、无障碍观赏。

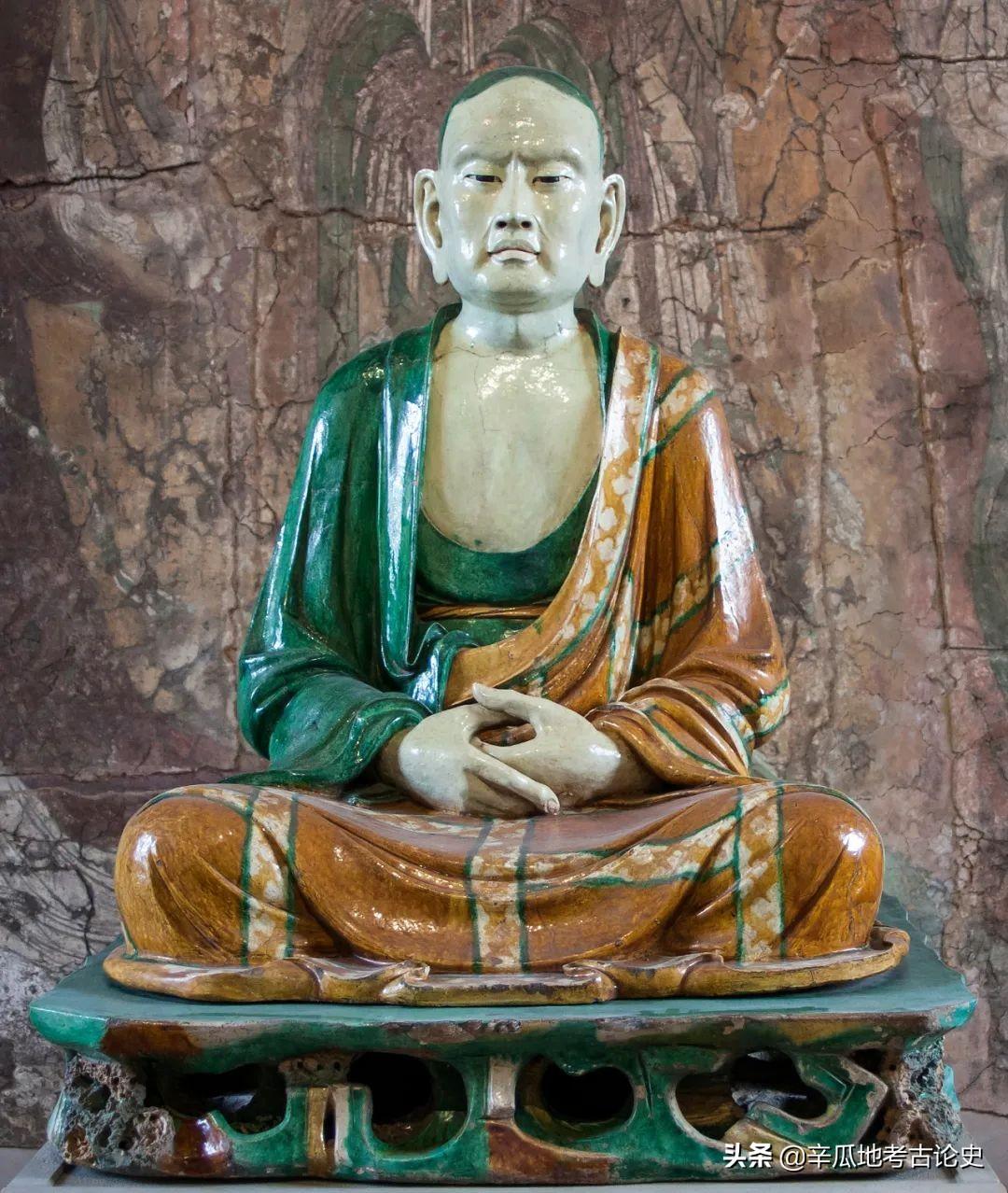

三彩罗汉像 正面、侧面、背面 辽金时期,公元10~13世纪 高126.5厘米 加拿大皇家安大略博物馆藏

三彩罗汉像 正面、侧面、背面 辽金时期,公元10~13世纪 高126.5厘米 加拿大皇家安大略博物馆藏

通过对ROM所藏罗汉像的多次观摩,笔者对这批三彩罗汉像的年代与产地,以及原存放地两个问题产生了浓厚的兴趣。以下便以ROM的藏品为切入点,结合相关资料,谈一些个人看法,以期能补充和扩展对这两个问题的认识。

年代与产地补正

易县三彩罗汉像曾被认为是唐代作品,但随着学术界对十六罗汉像流行于五代北宋这一认识的形成,以及与考古发现中唐三彩以丧葬明器为主的现象相悖,基本否定了易县三彩罗汉像为唐代遗物。最早报道这批罗汉像的德国人帕金斯基(Perzynski)在发现它们时,见其与元代风格的青花瓷香炉共存,从而推断这批罗汉像最晚在13世纪的元代便已秘藏于此。因此,多数学者认同易县三彩罗汉像为宋辽金时期的遗物。

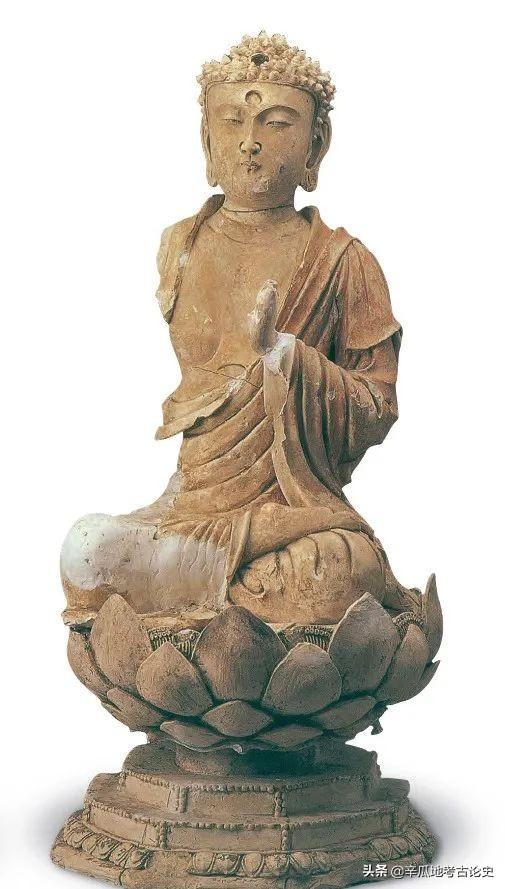

20世纪80年代,北京门头沟区龙泉务村出土了一批辽金时期的三彩器物及残片,其中有彩绘佛像一尊、三彩菩萨像两尊。美国学者葛雾莲(Marilyn Gridley)经过风格对比,认为易县三彩罗汉像应产自龙泉务地区,同时指出虽然地处辽国境内的赤峰缸瓦窑也曾发现过三彩窑炉,但是由于距离遥远且产品未见佛像,易县三彩罗汉像不太可能是该窑所产。后来龙泉务窑正式发掘时,考古学者在地层堆积中发现了三彩佛造像残片,由于有实物证据,认为易县三彩罗汉像产自龙泉务窑的追随者较多,笔者也赞同这一认识。

但是,在将两者联系在一起时,学者们往往多注重整体的风格,却忽视了这种风格的载体——胎体和釉面。经过对ROM藏品进行反复观摩,笔者认为可以从胎釉的细部特征入手,进一步夯实易县三彩罗汉像产自龙泉务窑的认识。

胎体特征:ROM藏三彩罗汉像背部有釉面脱落的现象,从釉面脱落相对较多的背部披肩左侧看,已露出了明显的陶质胎体。

加拿大皇家安大略博物馆藏罗汉像背面左侧局部

加拿大皇家安大略博物馆藏罗汉像背面左侧局部

暴露出的胎体,其结构较为致密,呈较浅的砖红色,与龙泉务窑采集的三彩菩萨像断臂和彩绘佛像躯干的露胎处相似。

龙泉务窑采集的三彩菩萨像

龙泉务窑采集的三彩菩萨像

龙泉务窑采集的彩绘佛像

龙泉务窑采集的彩绘佛像

中原地区以巩义芝田宋三彩窑址和淄博大街金三彩窑址为代表的宋金时期三彩器,胎质接近瓷质,胎色以白色、红褐色或粉红色为主,与易县三彩罗汉像有较大差异。

釉面特征:易县三彩罗汉像的表面施釉以绿、黄、白为主,从刊布彩照的几尊罗汉像来看,它们釉面整洁、釉色界限分明、色彩对比强烈,基本不见不同颜色釉层交融的现象,这与在龙泉务窑址采集的三彩菩萨像釉面特征基本一致。

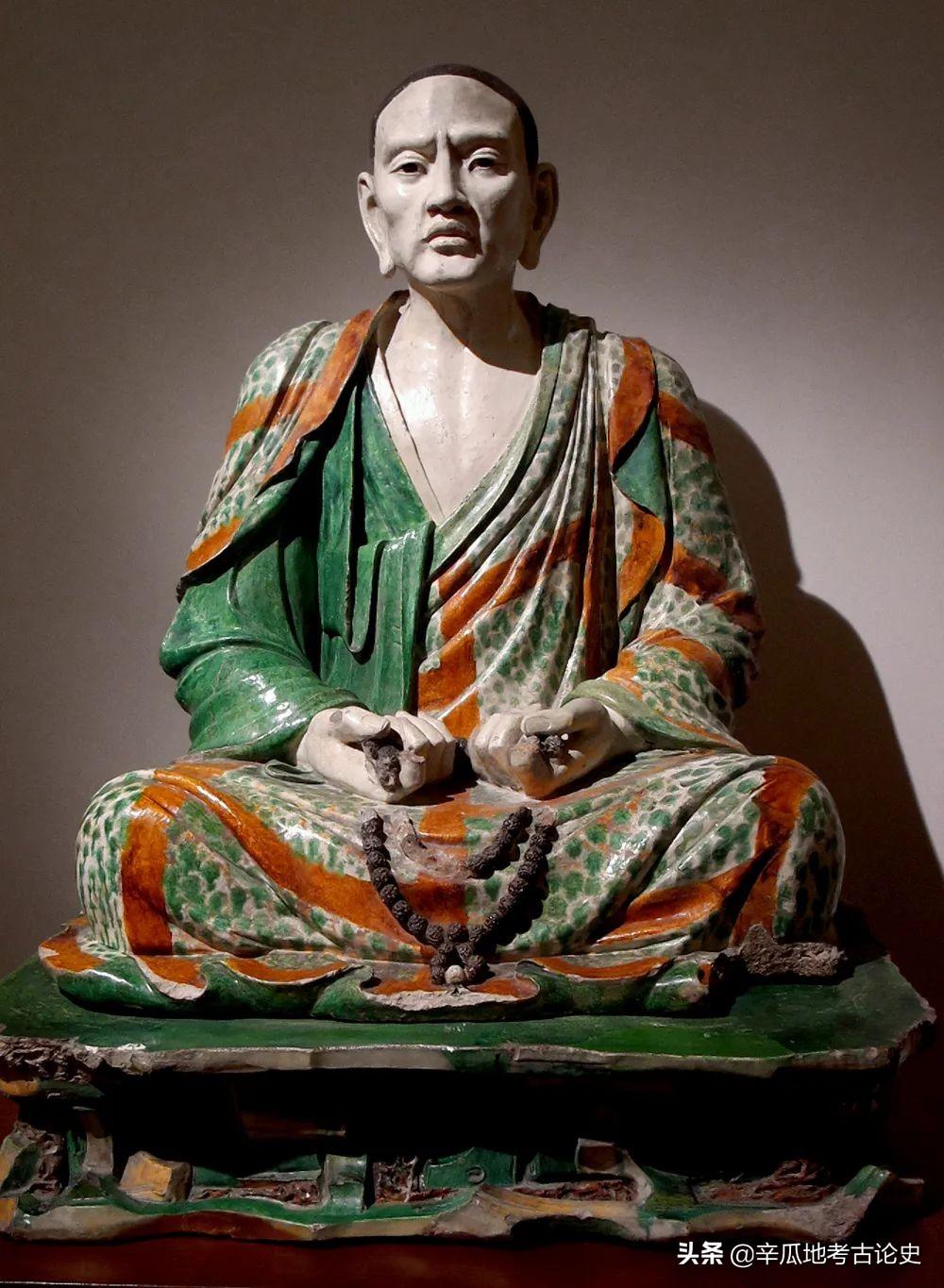

三彩罗汉像 辽金时期,公元10〜13世纪 高104.8 厘米 美国大都会艺术博物馆藏

三彩罗汉像 辽金时期,公元10〜13世纪 高104.8 厘米 美国大都会艺术博物馆藏

三彩罗汉像 辽金时期,公元10〜13世纪 高127厘米 美国大都会艺术博物馆藏

三彩罗汉像 辽金时期,公元10〜13世纪 高127厘米 美国大都会艺术博物馆藏

基于对ROM藏品的仔细观察,笔者不仅坚定了这一看法,而且可以明显察觉其釉面有较高的光泽度,而这些正是典型辽三彩的釉面特征,它们与宋三彩注重色彩自然交融、浓淡相间变化的特点存在显著差异。

三彩罗汉像 辽金时期,公元10〜13世纪 高103厘米 大英博物馆藏

三彩罗汉像 辽金时期,公元10〜13世纪 高103厘米 大英博物馆藏

因此,无论是造像风格还是胎釉特征,都将易县三彩罗汉像的产地指向了龙泉务窑。虽然这一推论仍有可能被将来的考古新发现打破,但在目前看来,其产自龙泉务窑的可能性是最大的。龙泉务窑的发掘者提出,该窑三彩器的烧造始见于第二期,年代范围约在辽兴宗至辽道宗初期(约公元1032~1063年),采集的彩绘佛像和三彩菩萨像则属于第三期,年代范围约为辽道宗中后期至金代初年(约公元1065〜1125年)。这一分期结论令笔者产生了疑惑,采集彩绘佛像和三彩菩萨像的年代,在理论上似乎可以上溯到龙泉务窑的第二期。

三彩罗汉像 辽金时期,公元10〜13世纪 高123厘米 法国吉美亚洲艺术博物馆藏

三彩罗汉像 辽金时期,公元10〜13世纪 高123厘米 法国吉美亚洲艺术博物馆藏

葛雾莲认为,龙泉务窑采集的两尊菩萨像可能是10世纪晚期的作品,易县三彩罗汉像的整体风格虽与其相似,但年代可能略晚,即10世纪末至11世纪30年代,其年代下限恰好为龙泉务窑第二期之始。按照葛氏的观点,龙泉务窑生产三彩器的年代就要提前到10世纪末,在缺乏充分考古证据的前提下,我们不敢轻易下此结论。但从另一方面来说,若将龙泉务窑采集的彩绘佛像、三彩菩萨像以及易县三彩罗汉像的烧造年代上溯到窑址发掘的第二期是可以接受的。

原存放地再解

关于易县三彩罗汉像原存放地的问题,以帕金斯基为代表的学者认为是受蒙古灭金的战乱影响,从其他地区转移到此;理查德·史密斯(Richard Smithies)则认为这批罗汉可能是北宋初年攻伐北汉(公元951〜979年)时,从太原地区或是五台山的佛寺中向东转移到易州西北部大山中秘藏的。

笔者同意他们的出发点,即这批罗汉像是受到了战乱威胁迁移至此。但根据前文对这批罗汉像年代产地的推论,其烧造时间似乎早不到北汉时期。而且,晚唐五代(公元907〜960年)时期五台山南禅寺、佛光寺和五代北汉时期平遥镇国寺的泥塑罗汉均为佛祖身边的胁侍弟子形象,未见罗汉群像,因此理查德·史密斯的推测值得商榷。

由于至今没有发现任何文献记载,目前无法对易县三彩罗汉像的原存放地进行准确定位,各种研究均是有益的探索。以下是笔者的推论,以求进一步追溯易县三彩罗汉像的原存放地问题。

战争推进路线

蒙古灭金的战争始于嘉定四年(公元1211年),后逐步南下,于嘉定八年(公元1215年)占领金中都,端平元年(公元1234年)占领金南京(即北宋汴京),金国灭亡。虽然战争中曾有局部的战略调整或迂回,但其推进路线总体来说是由北向南的。

据地方志记载,易州于嘉定六年(公元1213年)被蒙古军队攻占。因此,易县三彩罗汉像若是在蒙古灭金期间被转移至此,在1211至1213年间从北部地区迁来的可能性较大,而由太行山西侧晋中地区向东北转移至此的可能性很小,更不会迎着兵锋从南部地区向北转移而来。

与此同时,我们也应注意到另一种可能。根据战乱威胁由北向南的推测,如果易县三彩罗汉像烧造于辽代中期左右,它也可能是在辽末金初受战乱威胁从易县以北地区转移至此。金灭辽的战争始于政和五年(公元1115年),从东北地区向长城以南陆续推进,宣和六年(公元1124年)占领辽南京和西京,其路线大致也是由北向南发展,若此则易县三彩罗汉像也有可能是1124年金军攻占辽南京、西京之前不久,至绍兴三年(公元1133年)攻占易州期间,从北部地区转移而来。

大同地区辽金时期的罗汉造像

如果易县三彩罗汉像是从易县以北地区迁来,那么较为可能的原存放地就是佛教信仰极为兴盛的云州地区(辽、金西京)和幽州地区(辽南京、金中都)。

首先来看一下云州,即今山西大同地区。大同地区佛教昌盛,北魏(公元386〜534年)以来一直流行佛教造像,或凿或塑。大同地区存留至今确属于辽金时期的佛教塑像,当以华严寺下寺薄伽教藏殿的辽代彩塑和善化寺大雄宝殿的金代彩塑为代表,这些塑像群中的罗汉形象多以佛祖身边的胁侍弟子出现,并未见罗汉群像。辽金时期罗汉群像尚未流行于此地,故易县三彩罗汉像来自大同地区的可能性不大。而且大同距易县约300公里,在当时的交通条件下,穿越太行山脉、远距离运输这批体型庞大的罗汉像是非常不明智的选择。

北京地区辽金时期的佛事活动

北京地区,即古幽州,是辽南京、金中都所在地。从辽金时期这一地区的考古发现可知当时佛教信仰的兴盛,尤其是受到辽代统治阶层的极力推崇,佛教在辽境迅速发展,盛极一时。有辽一代,南京地区在皇室的资助和倡导下广修寺庙,有庙便要供奉佛像。虽然大多数寺庙早已湮没于历史长河中,但却留下了众多的石刻碑文资料。辽道宗(公元1055〜1101年在位)时期下旨修缮燕京大昊天寺,后咸雍三年(公元1067年)翰林学士王观奉敕撰《燕京大昊天寺碑》云:

“ 燕为大邦……中有先公主之馆也……甲于都会,改而为寺。诏王行己督辖工匠,梓者斤,陶者埴,金者冶,彩者绘……中广殿而崛起,俨三圣之睟容……一十六之声闻,列于西东。”

“声闻”可意译作弟子,又泛指听闻佛陀声教而参悟得道的弟子,此以“一十六”来表述,应为“十六罗汉”之意。这是辽金时期该地区年代较早且明确记载了供奉罗汉群像的寺庙,其时代当可上溯至11世纪中期或稍晚,恰好也是前文推断龙泉务窑可能烧造出三彩佛教造像的时期。

在此之后辽南京周边地区的佛寺碑刻中,也有供奉罗汉群像的记载,如咸雍六年(公元1070年)《洪福寺碑》(位于今河北高碑店)云:“于东西厢有洞廓二坐,内塑罗汉各五十余尊,可谓容严特妙。”又乾统三年(公元1103年)《易州重修圣塔院记》云:“塑罗汉十六尊,置于东堂之内。”虽然不能就此推测易县三彩罗汉像就来自这些寺庙,但至少可以给我们指出原存放地的大致方位。

除寺庙以外,房山云居寺在辽金时期的刻经活动也值得一提。据考,云居寺的刻经活动从隋唐之际开始一直持续到明清时期,辽代中后期在皇帝的支持下十分兴盛。这些石刻佛经在刻成后多藏于云居寺后石经山上的九个山洞中,也有的埋于云居寺地下,第一、二洞可能为辽金时期开凿,其他洞窟中也有辽金时期刻成后放入的石经。

虽然刻经和易县三彩罗汉像之间没有直接的联系,但是洞藏佛教文物的举措似乎与易县三彩罗汉像的藏匿方式有些相似。当战火即将燃烧到这一地区时,京城寺庙里的僧侣们或许借鉴了洞藏石经的做法,在辽南京(金中都)西南百余里且同处太行山脉东侧的易州西北部发现了一处绝佳的洞穴群,而且易县以西在唐代置娄亭县,有官道岭山道可以连接易州,遂将罗汉像运至此地进行隐藏。出于种种原因它们再也没有返回原地,并逐渐成为当地百姓一直供奉的佛像,以致被载入了后来的地方志中,这种宁静直至20世纪初才被外来者打破。

结语

在综合分析了现有资料后,笔者推断,易县三彩罗汉像应是11世纪前半叶龙泉务窑的产品,并供奉于辽南京,亦即后来的金中都,或是周边地区的佛寺中。金灭辽、即将攻占辽南京之前,至易州陷落之时,或是蒙古灭金易州陷落之前,从上述地区的佛寺转移到了易州西北部的山洞之中。在隐藏地点的选择上,运送者也许并非随便弃置,他们或许借鉴了云居寺洞藏石经的做法,选择了距离相对较近、地形大致相似的易州山区。

但是,对于原存放地的问题,各种推论只能被列作一桩桩公案,谈不上孰是孰非。希望将来有朝一日,本文的推论能得到进一步的证实或解释,以期还易县三彩罗汉像一个更加接近历史真实的公论。

沼泽龙:欧洲中型食草恐龙(长5米/距今6500万年前)

在恐龙世界中,因为植株茂盛,所以食草恐龙更容易找到食物,它们的数量和种类也因此多的惊人。为了丰富大家的恐龙知识,小编今天为大家介绍一种冷门食草恐龙,它就是沼泽龙,出土于欧洲,一起去认识看看。沼泽龙基本资料沼泽龙是一种欧洲的中型食草恐龙,它体长5米,与恶魔龙、似花君龙差不多大,体型在目前已知的774种恐龙中排在第366位,生活在距今8300万年-6500万年前的晚白垩世。沼泽龙化石我要新鲜事2023-05-09 18:13:150000荐书 | 山右壁画,惊羡世人;美轮美奂,云谁之思——读《云谁之思——山西古代壁画研究》有感

近收到山西壁画艺术博物馆赠予的一册《云谁之思——山西古代壁画研究》(国家哲学社科青年项目“山西佛教壁画调查与研究”的成果之一),此书由张焕君、刘国华两位老师主编,侯慧明老师担任执行主编,汇集了大批专家学者的研究成果,2015年9月由科学出版社出版。《云谁之思——山西古代壁画研究》主编:张焕君刘国华编著:山西壁画艺术博物馆出版社:科学出版社出版时间:2015年9月定价:189元我要新鲜事2023-05-07 05:22:550001博古观物:百年国博(二)

上文已经讲述过中国国家博物馆在民国时期及建国初期的历史博古观物:百年国博(一),接下来我们继续回顾国博在新中国的发展历程。我要新鲜事2023-05-31 22:30:480000陕西男子挖出古钱币 不能一夜暴富(文物上交)

根据法律规定文物需要上交给国家。陕西的一位王先生想要给自己家的房子重新翻修一下,没想到在挖地基的时候,突然地基发生了倒塌,出现了一个很大的地洞,于是王先生就上前去检查,没想到在地洞里面发现了很多铜币,当时让王先生很是吃惊,这件事情呢,也慢慢的在村子里传开了,但是面对这么多的古钱,王先生也是感到非常的忧愁,因为他不知道该如何处置这些古钱。发现古钱币我要新鲜事2023-05-22 20:56:0800002021年度全国十大考古新发现终极预测(辛瓜地版)

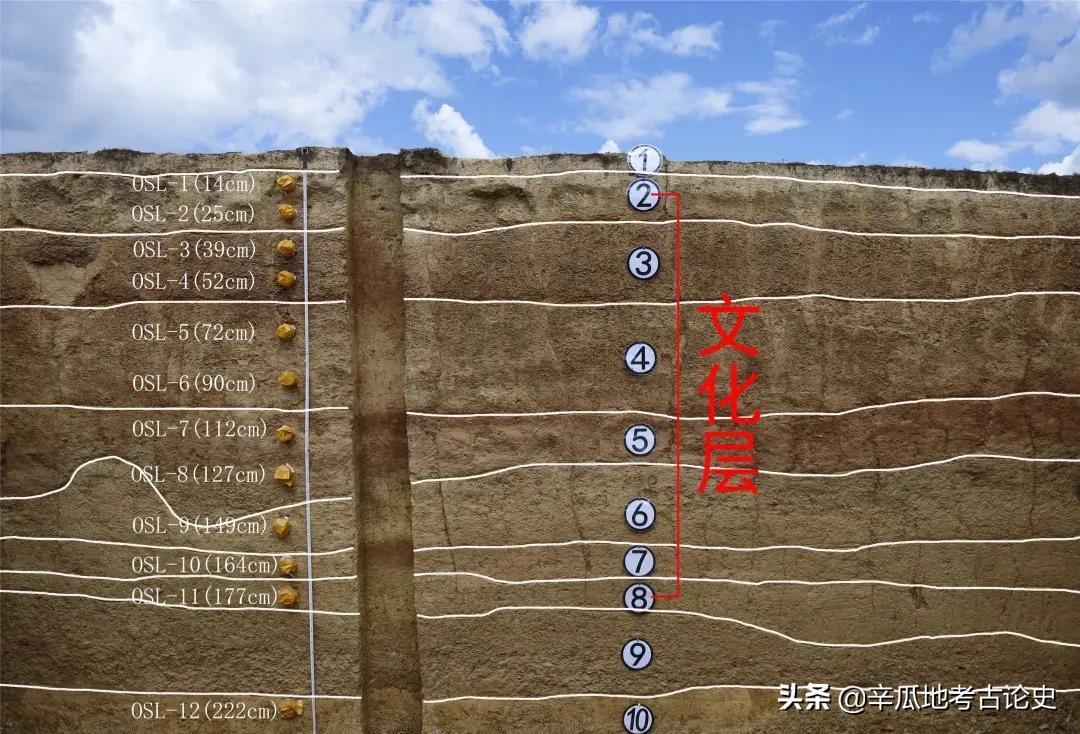

#2021年度全国十大考古新发现#已经汇报了半天,趁还没有公布,小瓜先赶紧预测一把。提前他们都会有一个网络预测,结果今年不搞了。这十大考古发现,既要看项目本身的学术价值、历史价值、社会影响力、社会关注度,也要看汇报人的临场发挥,学界的门派格局,以及最终投票大佬的兴趣。以前我们一般十个能猜对五六个很正常,猜对七个就相当厉害了,如果全对那就可以抓大奖了。以下是我的预测和理由:我要新鲜事2023-05-29 12:48:210000