辛瓜地荐书:厚积薄发的博士论文2021

#翻阅2021#小瓜按:看我们考古专业的书看多了会发现,这个学科考古报告多,论文集多,图录多,而正了八经的专著却很少,很多专著看起来是书,其实还是文集,特别是和其他人文学科相比。究其原因主要在于我们考古研究东西比较碎片化很难成体系,另外考古的东西年年都有新发现,很多书今年写了,还没出版又又有了新发现还得打回接着改。所以,我们看到比较多的综合性专著大多都是作者当年读博士的博士论文,经过多年的加工修改才成书。所以,某种程度这本书便成为这位作者在学界安身立命的根本,比如著名学者许宏虽然后来写了很多小书,但根还是那个《先秦城市考古研究》。以下是今年出版的考古学博士论文,有几本都是多年的沉淀,学界期盼已久,都值得一读。

《中原核心区文明起源研究》

《中原核心区文明起源研究》

《中原核心区文明起源研究》一书旨在通过考古学的观察探论中原核心区早期社会复杂化进程(公元前4000至前1500年)及其相关的文明和国家(二里头“广域王权国家”)起源问题。本书聚焦于郑州至洛阳为中心的中原核心区,包括环嵩山分布的古伊洛—黄河流域以及淮河上游的诸多水系,从文化和社会的视角出发探讨早期社会复杂化和文明起源过程。基于地理环境的差异,本书将中原核心区划分为八个不同的小区域作为基本的研究单元,详细讨论各自的考古学文化谱系和聚落形态特征,并以此为基础进行整合。

研究表明,区域之间的文化与社会发展存在不平衡和不同步的特点,仰韶文化以来周边地区考古学文化不断涌入中原,并在局部地区率先产生影响,进而带动整个中原社会的变革,社会发展重心也在区域间转换。诸多文明要素在区域性人口集中的早期城市化过程中不断涌现,最终促成了二里头早期国家的形成。本书为深入理解中原早期文明的起源与初步发展提供了新的研究思路。

《冲击与调适:长江中游商代文化与社会演进的考古学观察》

《冲击与调适:长江中游商代文化与社会演进的考古学观察》

这本书对长江中游地区商代考古遗存进行了系统梳理,构建起区域文化发展的时空框架,通过多维视角对长江中游商代社会形态及长江中游与中原地区的文化互动关系进行了深入讨论,并以此为基础,对中原与南方地区文化互动所显示的商王朝与周边地区的政治关系进行了有益探索。通过这本书,你能深刻地理解考古学界所谓的吉大传统,也能看到长江中游地区夏商时期最全面系统的谱系研究,从中看到当地文化的演变。当年我读博士的时候,导师曾经让我以此书为榜样,好好学习,把材料做扎实。可惜,我的水平真的没有那么强,注定成不了老师眼中别人家的学生。

《时惟礼崇:东周之前青铜兵器的物质文化研究》

《时惟礼崇:东周之前青铜兵器的物质文化研究》

本书以考古学文化系统理论为主要框架,从技术-经济、社会和意识形态三个层面重新阐释东周之前的青铜兵器。

在技术层面上,本书规避了蒙特柳斯式类型学的社会化大生产和渐进演化等预设观念,采纳兼具通则观念和历史特定性考量的物质文化分析方法,提出了青铜兵器形式风格的功能化和美术化两个倾向。

在社会层面上,本书提出物质性、文化性和后过程性三种情境概念,提炼出戈-矛组合和钺-刀组合等社会等级表达方式,揭示了作为社会区分标识的物质的内部多元和复杂程度。

在意识形态层面上,本书尝试以认知考古学和反身考古学思路局部复原青铜兵器的文化归属、性别认知和信仰与禁忌。对与铜兵长期并存、相互影响的另一条线索——玉兵的讨论表明早期中国礼制体系的多元和互动本质。因此,本书提出,青铜兵器就是青铜礼器,单纯依靠唯一材质甚至唯一器类复原早期中国礼制制度是危险的。

针对宾福德的经典理论,本书在方法组合、系统的界定、考古学观察的适用范围等方面也做出相应调整和完善。本书初版于2014年,此为修订本。

《中国古代的理想城市》

《中国古代的理想城市》

中国古代都城的营建有无一以贯之的规划思想?在中国古人心目中的理想都城模式是什么?这种理想都城模式是何时因何而产生的?它对中国古代都城营建的实践有怎样的影响?《中国古代的理想城市》一书就是试图回答诸如此类中国城市发展史问题的论著。

本书以考古勘探和发掘所反映的城市形态为标准,以修建于开阔平地且受到后世建设干扰较少的都城——周鲁城、东魏北齐邺城、隋唐长安和元明中都为考察重点,串联中国上古、中古和近古时期其他具有代表性的都城。

本书将它们与《考工记•匠人》对城市规模、边界、路网、功能布局、轴线、中心和模数的要求进行对比,纵向考察了中国古代各个历史时期的都城选址与布局特征,横向上将它们与不同古代文明区的理想城市展开,归纳出中国古代城市规划思想及制度的特点与影响,最后探寻了孕育这些规划思想与制度的社会文化背景。

《过渡带:两淮地区早期社会进程》

《过渡带:两淮地区早期社会进程》

本书志在探讨从史前至春秋时期今苏皖两省淮北与江淮地区的社会进程,实现某个区域空间内的“通古今之变”。观察在区域社会之间不断靠拢、逐渐前移的统一趋势过程中,这片属于“南北过渡地带”、“东方沿海地区”及“夷域”的中间区域究竟经历了什么?有什么样的反应?对于统一进程它起着什么样的作用?本书认为区域地理位置、生态环境会对社会进程,包括文化的变迁、政治格局、政体的强弱、人群的迁徙等产生重要影响。两淮地区在早期中国时期无疑不是当时世界的中心,它处在一个“之间”的位置。尽管这种“之间”的位置也有利于两淮对于不同地理文化形式的吸收和融合,但同时伴随的是,本区易受到周邻强势文化区域的干扰,从而在社会进程模式上呈现出一种“断裂的连续”特征。本区并不具备足够大的地理空间,地域的相对狭窄,空间竞争性强,使得此间文化的演进,相比于南北的环太湖、海岱与中原地区,难以在广阔的面和持久的度上赢得可观的表现。

《商末周初文化变迁的考古学研究》

《商末周初文化变迁的考古学研究》

本研究首先运用考古学文化研究方法及文化因素分析法对商、周两系文化特征进行归纳总结。在此基础上,以西周早期的文化分布为空间范围,以相当于殷墟文化第三期至西周早期为时间范围,对时空范围内的考古学文化遗存进行较为全面系统的梳理,考察商、周两系文化因素的变动现象,归纳总结各区域不同的文化融合模式。在全面占有材料的基础上,尝试分时段对文化面貌变迁的动因进行探讨。在商周更替研究案例的基础上,将其与夏商更替的文化变迁进行比对,尝试归纳总结中国早期王朝更替的规律性认识。

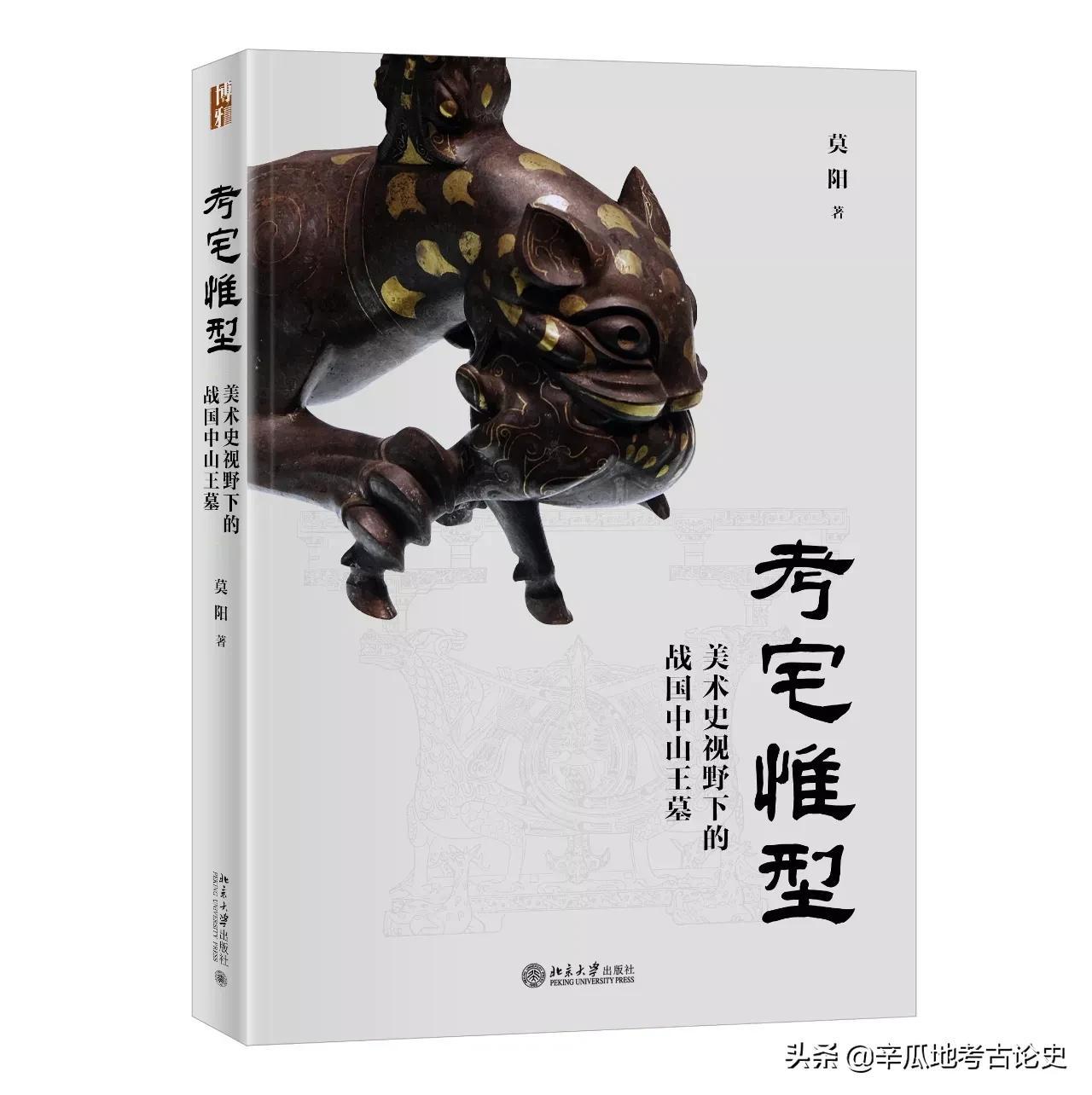

《考宅惟型 美术史视野下的战果中山王墓》

《考宅惟型 美术史视野下的战果中山王墓》

本书以战国中山国国王的墓葬为研究对象,从美术史的视角切入,将墓葬视为一件“作品”,围绕出土器物的制作、墓葬的设计以及整个陵园的营建展开讨论。国君的墓葬不仅能反映特定的时代、地域特点和政治、文化传统,更重要的是这件“作品”在从无到有的过程中的多方参与。作者从一座墓葬出发,捕捉拥有者、设计者和制作者之间的互动关系,或许能为我们透视古人留下珍贵的“切片”。这本书也是相当有意思,作者从美术史跨界到考古学,先后在中央美院和社科院考古所两个在各自学科顶级的地方从事学习和工作。从美术史的视角看考古发掘的东西,艺术与考古的碰撞,既有艺术家的想象力,又有考古学家扎实的材料和严谨的逻辑。

蒋介石葬处称“蒋陵”,因他是一代王者,为何帝王墓要称“陵”?

中国人的坟墓概念本文作者倪方六寒食清明,正是上坟时。又逢3天休假,大家正好出去走走。坟是民间俗称,通称“墓”,民间的上坟就是就是扫墓的意思。墓是什么?就是人类死后处理自己遗体、遗物的空间,是一种丧葬风俗之产物,故考古学上多称“墓葬”。我要新鲜事2023-05-26 20:33:380000专家一脚触发墓穴机关 居然意外发现重宝(古墓重宝)

触发机关后墙壁倒塌漏出青铜牛。考古是一项神圣的事业,也是我国高度重视的事业。但是,很多人经常把考古工作和盗墓混为一谈,因为他们认为两者都从事挖墓和盗墓,没有本质的区别。事实上,这种观点是完全错误的,考古是为了保护和研究古墓,考古工作只有在古墓遭到破坏和威胁时才会进行,而盗墓者为了自己的利益肆无忌惮地倒卖文物和破坏古墓,这是完全不同的。皇家墓穴我要新鲜事2023-02-20 03:34:000004文博忆往 | 舍小家为国家的考古学家姜涛先生

2022年10月21日下午,姜涛,河南省文物考古研究院研究员,我的大学同学,单位同事,相濡以沫40多年的伴侣,因病在上海驾鹤西游。当儿子告诉我时,顿感天塌地陷,泪如泉涌,痛心疾首。后悔在上海治病期间,由于疫情,我不能24小时陪在他身边,所以临终时没有见最后一面,深感遗憾。我要新鲜事2023-05-06 10:07:180000新发现 | 山东济南市历下区机床四厂墓地发现西汉至清代墓葬

为配合基本建设,2021年5月至8月,济南市考古研究院对历下区智远街道机床四厂墓地进行了考古发掘,共清理墓葬165座,出土器物400余件(组),主要器形有陶壶、陶罐、陶盘、瓷碗、铜镜、铜钱、铁削、铁剑等。其中18座无随葬品及其他可资断代的典型特征;机床四厂墓地一区全景其余按时代可划分为西汉、东汉、北朝、元末明初、清代等不同时期。我要新鲜事2023-05-06 15:36:140001美国大选,台湾发布避难指南,战争中不那么倒霉的普通人会怎样?

美国大选很快就要出结果了,在这档口,不仅美国人民关注选举结果,大陆、台湾也很关注。美国国内共和、民主两党撕裂严重,两大阵营的极端支持者都在摩拳擦掌,武器弹药大卖,大城市中心的商店纷纷关门钉窗、转移贵重物品,就等着二次内战。台湾担心美国失控,大陆趁机夺台,紧张的不行,台警政署发布空袭避难指南,告诉民众“敌机来袭躲哪里”,警察机关成立临时联合指挥所,准备应变。我要新鲜事2023-05-25 10:33:310001