良渚:中国史前考古最亮的那颗星

中国考古百年,如果让我评选一个我国做得最成果的遗址,我一定选良渚。良渚甚至可以堪称中国考古史上最亮的那颗星。我曾经给人讲过,一个厉害的遗址,起步首先是获得那个年度的全国十大考古新发现,然后就受到国家到地方的重视,便会建设国家遗址公园,如果这个遗址发掘成果再好点,可以获得世界十大考古新发现,当然在这个过程中也必然得被评为我国考古百年的百大遗址。而作为一个文化类的遗址的终极目标还是被评为世界文化遗产。

良渚文化分布图

良渚文化分布图

而全部满足这些条件的,在我国成千上万的考古发现中真是凤毛麟角。能够达到这样的级别,我觉得唯有殷墟和良渚,至于二里头?连自己姓什么大家都搞不清,申遗的路还相当遥远。而良渚和殷墟相比,可贵之处人家自始至终都是浙江省所一个省级研究机构所主导,殷墟却自发现之日起便受到中央研究机构的重视,而且九十多年来常年有人驻扎发掘研究。再者,殷墟的发掘依然逃不出我国证经补史的史学传统的范畴,而良渚却真的是脱离文字记载之外的考古学发掘和研究的范畴。所以,我觉得良渚的发掘和研究更牛。

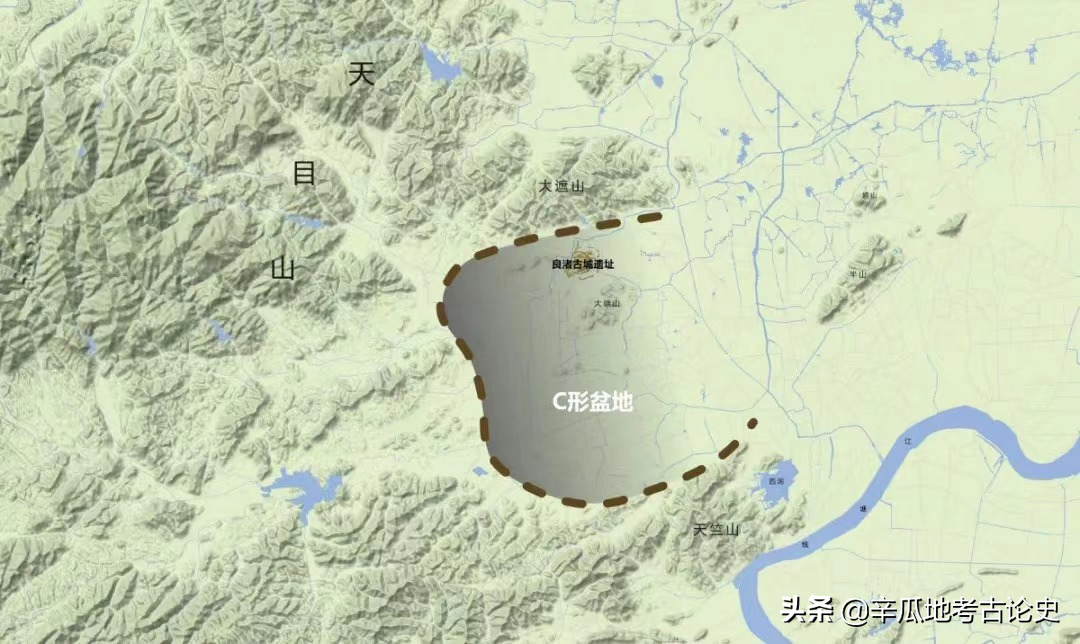

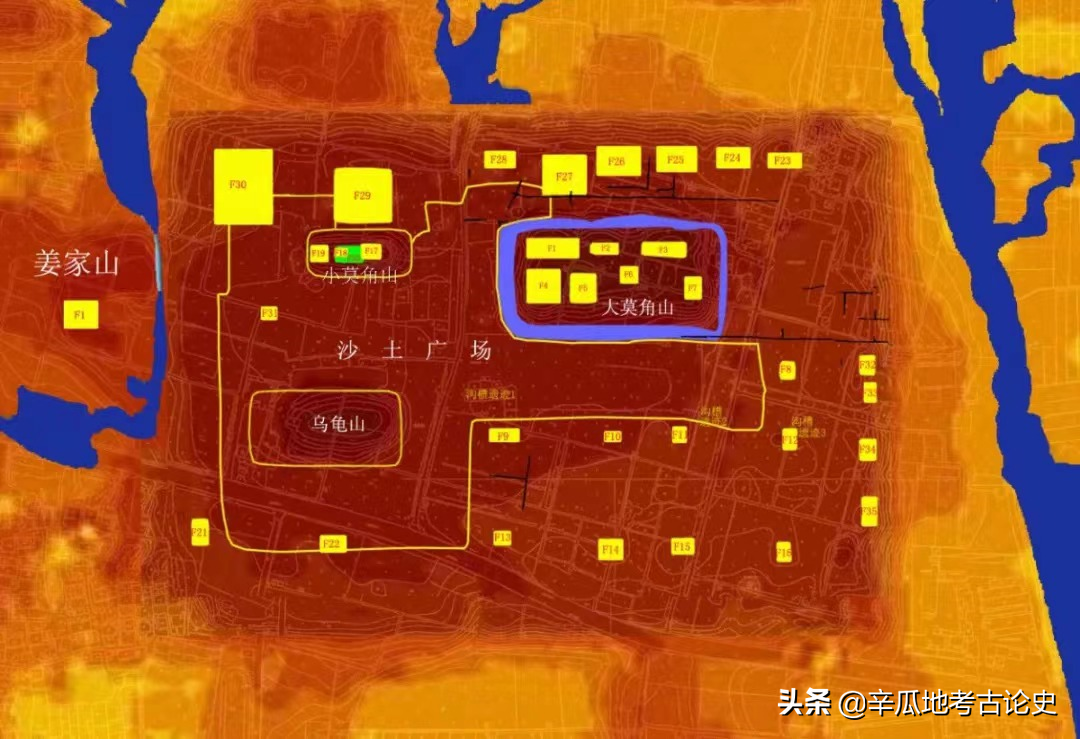

良渚古城所在的C形盆地

良渚古城所在的C形盆地

1936年,当民国时期我国少有的考古力量集中于殷墟和斗鸡台考古从而寻找商都和西周都城的时候。在当时认为古文化较为贫瘠的江南之地,余杭的施昕更先生在家乡的良渚镇发现了史前的黑陶遗存,由于之前城子崖(城子崖:开启“夷夏东西”的龙山文化的第一城)的发掘使得当时学界认识到,在仰韶的彩陶文化之外,在中国东部还有黑陶文化,所以良渚遗址发现的黑陶被认为是北方龙山文化南下的结果。所以,有一段时间良渚文化也被称为“江南龙山文化”。直到1959年,夏鼐先生理清了考古学文化的内涵,正式命名“良渚文化”。

良渚古城的布局

良渚古城的布局

良渚遗址再次进入人们的视野,也是上世纪80年代。在此我们可以把三星堆的发掘和良渚的发掘进行对比。良渚是1986年发现了反山的贵族墓地,同年三星堆也发现了两个祭祀坑。之后1987年发现了瑶山祭坛墓地以及莫角山巨型土台,1991年汇观山祭坛和墓地,以及最初的塘山水坝。基于这些发现,特别是反山墓地发现的玉琮王、玉钺王和完整的神徽图案所展现的高超的玉器制作技术,使得学界基本认为良渚文化时期已经迈入文明阶段。同时,良渚的发掘者在对良渚文化认识的基础上,也适时提出了“良渚遗址群”的概念,从此良渚的发掘不再仅仅是挖墓,而是在聚落考古的思想下,对一批广泛分布的遗址群进行系统调查和发掘。

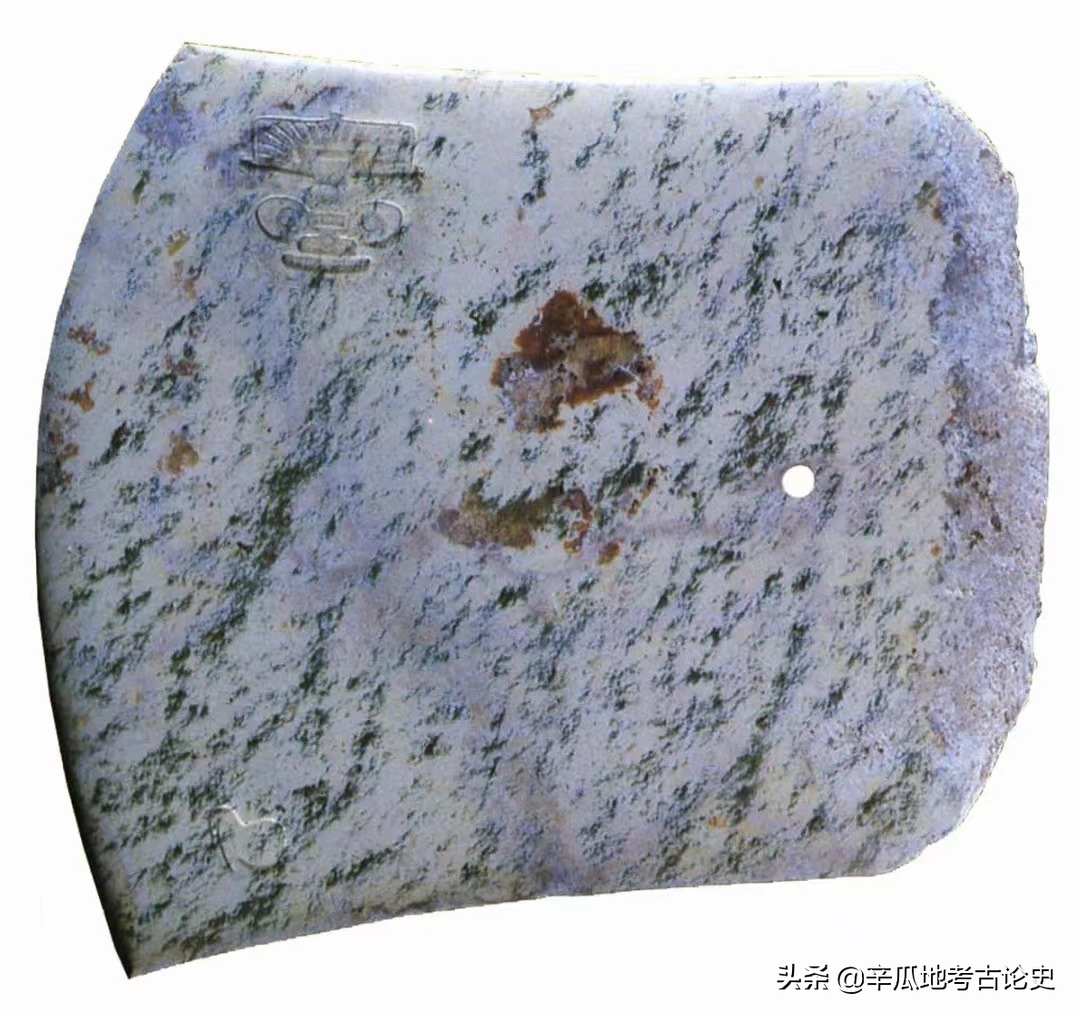

玉琮王

玉琮王

玉钺王

玉钺王

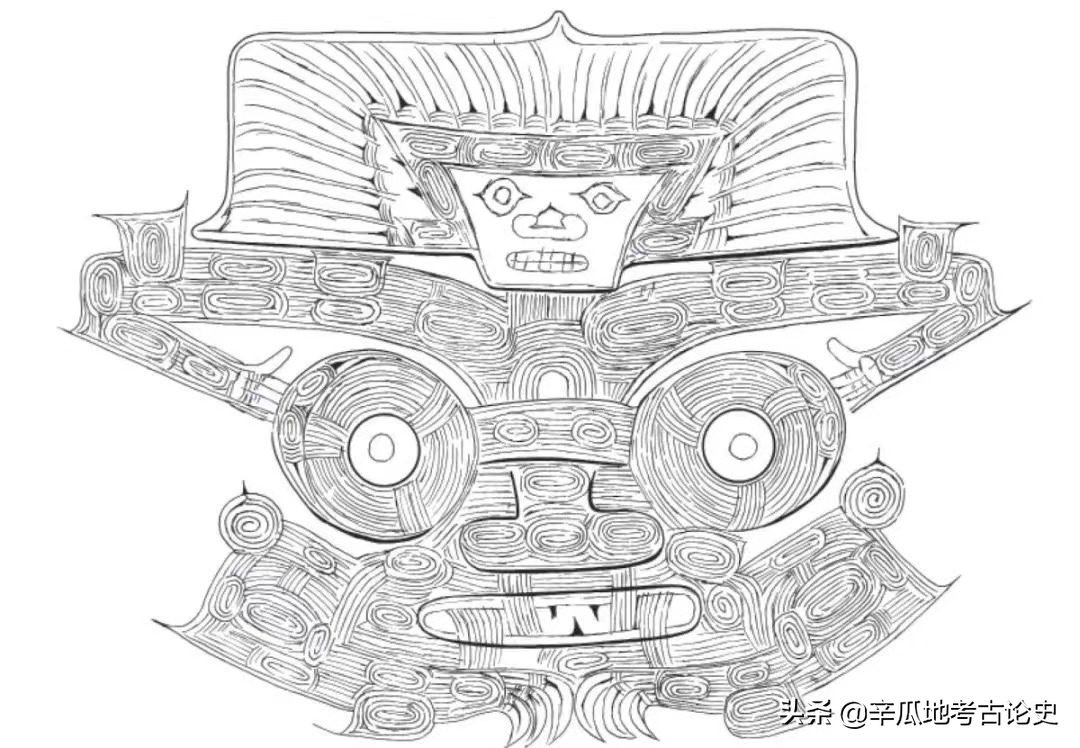

良渚神徽

良渚神徽

在反山和瑶山墓地发掘之后,到2007年至2014年良渚遗址开展了新一轮的发掘。而这次的发掘最大的成就便是在06-07发掘季找到了一处面积达300万平方米的巨型古城。试想在400万平方米的石峁遗址出现之前,良渚的规模已经超过了陶寺,成为当时人们认知的史前第一城,结合长江下游地区史前普遍少城,如此大的城址即使春秋战国时期的吴越文化时期也未出现过,可想其冲击力有多大。所以,良渚考古也从遗址群阶段直接跨入“都邑”考古阶段。

良渚古城陆门结构

良渚古城陆门结构

随着2015年良渚外围水坝的发现,发现良渚遗址这个都邑已经不仅仅局限在古城那几百万平米的范围内,而是在余杭盆地一个相当大的区域内有着等级差异和职能分工的一大片遗址所组成的聚落群。再加上长江三角洲地区在上海,在苏州发现的不同类型的良渚文化遗址。我们有理由相信,良渚遗址至少是一个以良渚古城为核心,包括几个小区域中心的地域性古国。而维系这个古国集团的很可能是良渚玉琮神徽所表现出的统一信仰。

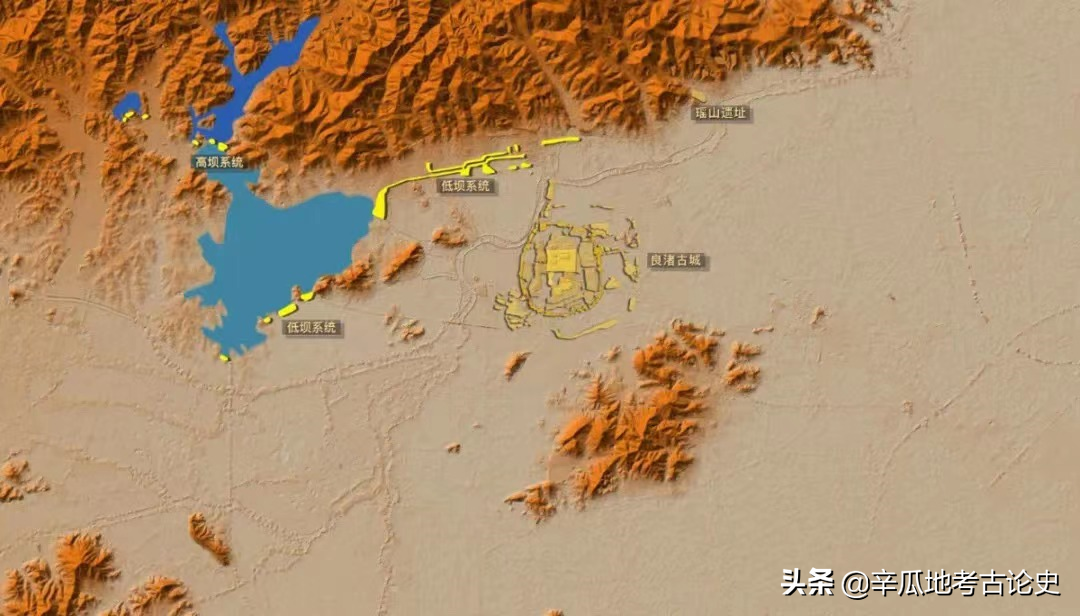

良渚水坝示意图

良渚水坝示意图

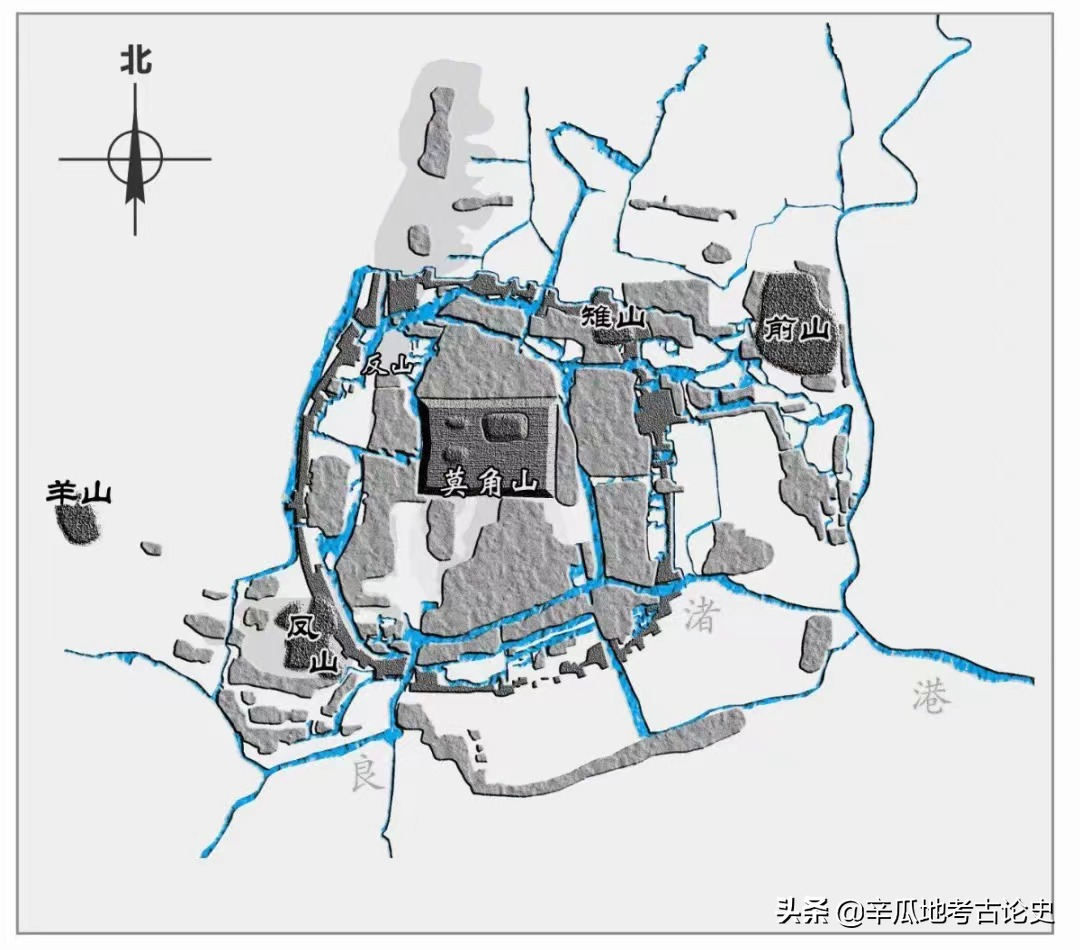

具体到良渚遗址的考古发现,截止到良渚申遗,人们发现良渚古城遗址是一个结构完备的大规模城市系统,面积至少有100平方公里,包括城址区,水利系统,祭坛墓地和外围郊区。

莫角山宫殿区

莫角山宫殿区

其中城址区由内向外依次是宫城、内城和外郭三重结构,内城面积达290万平方米,外郭之内面积达630万平方米,是目前我国最早的三重城市格局。宫城主要由莫角山和皇坟山组成的宫殿区,四周由四条干河围成。在这个区域内不仅建筑高度最高,体量最大,等级最高,居于中心位置,而且功能完备,有宫殿、广场、房屋、墓地、粮仓、池苑等设施。特别是莫角山被人称为土筑“金字塔”,经计算整个人工堆筑土方达到228万立方米,是古埃及金字塔之前全世界规模最大的单体建筑工程,也是公元前2000年之前全世界规模最大的土方工程。在这里一共发现了35座房屋台基、1处沙土广场。

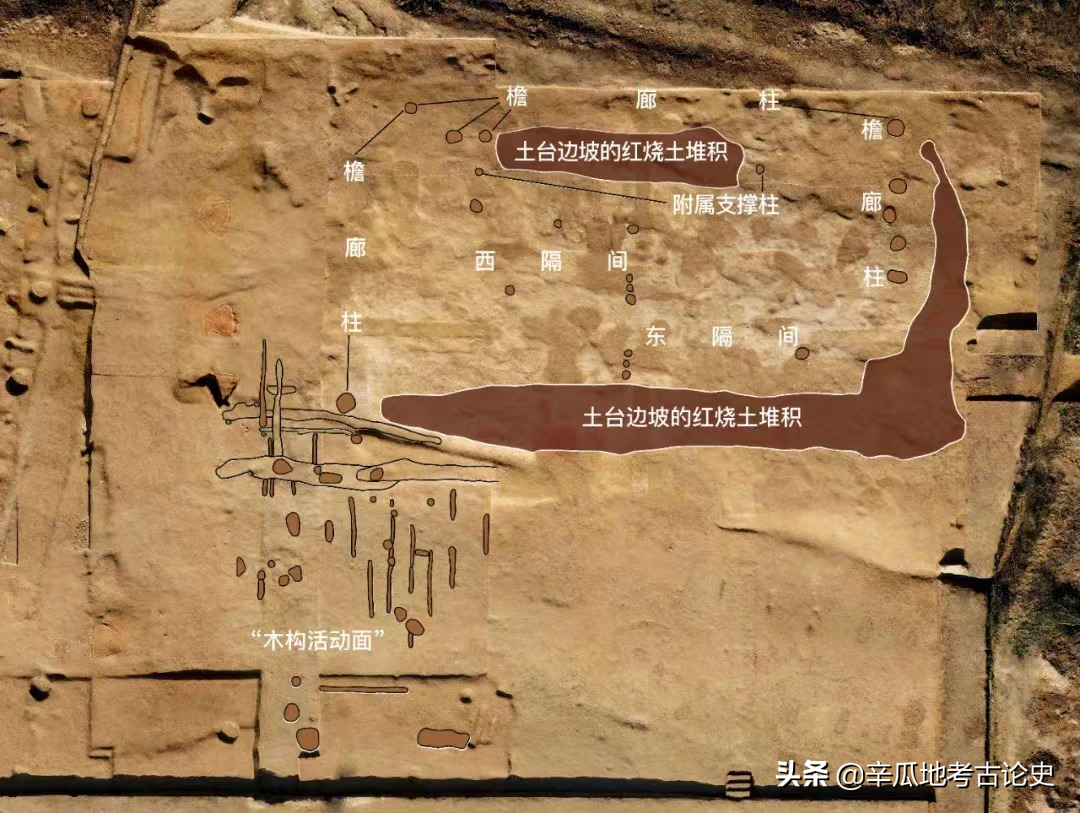

莫角山土台F2

莫角山土台F2

由古城墙围起来以莫角山为中心的中间区域便是内城区,东西约1700米左右,南北约1800米左右。城墙有的部分残高4米多,采用夹河筑城的方式营建城墙。墙体的堆筑相当考究,会先在生土上垫一层10-20厘米的胶泥,然后再在胶泥上铺石头,石头上再铺较为纯净的黄土。值得注意的是这个城墙相当宽,一般有40-60米宽,有的能达到100米。所以,有的老师认为这不是城墙,而是围绕莫角山在外围堆筑起来的一圈住人的地方,而没堆筑起来的地方,在当时应该河网密布不适合居住,至少不适合贵族居住的。

良渚古城内城核心区域

良渚古城内城核心区域

在良渚古城的外围还有由若干聚落围起来的外郭城,这种情况与之前说的石家河古城(石家河古城:三苗集团的龙兴之地兴衰历程)有些类似。所以大家一般说的良渚古城是不包括这个外郭的。我觉得有些类似于现在城市外围的村庄,各个点断断续续都能连起来,但是作用终究不是城墙,而是一个个小的聚落点,为能城的人提供粮食、陶器、石器等生活用品,当然其中有些可能是具有防御性质的。

良渚古城晚期格局

良渚古城晚期格局

当然不能忘了的是最外围的良渚水坝系统,这个水坝的发现可以说是目前遥感考古的经典案例。通过对卫星影响的观察和实地的考察及发掘,找到了11条距今4000多年的堤坝。这些堤坝形成了面积达13.29平方公里的库区,相当于两个西湖的面积,库容达4635万立方米,相当于3个西湖的水量。整个堤坝人工堆筑土方量达到288万立方米。这些堤坝是良渚古城建设之初便统一规划设计的有机组成部分,是同时期全世界规模最大的水坝系统,也是同时期规模最大的公共工程。而我觉得如果将堤坝工程与自外城、内城到宫城的整个水利网络结合起来的话,那真是相当壮观的啊!

良渚周边水系复原

良渚周边水系复原

相比良渚每一个阶段层层递进的大发现,三星堆三四十年过去了,引起人们注意的从两个祭祀坑变成了六个祭祀坑,虽然城址也发现了,但是无论是对遗址具体内涵的发现还是报告的出版,遗址的保护与宣传,需要做的工作还很多。

遗址公园

遗址公园

而良渚无疑是地方考古研究机构做的一个绝佳案例,再多溢美之词也不为过。最后我们引用世界遗产委员会的评价作为结尾:良渚古城遗址展现了一个存在于中国新石器时代晚期的以稻作农业为经济支撑,并存在社会分化和统一信仰体系的早期区域性国家形态,印证了长江流域对中国文明起源的杰出贡献。此外,城址的格局与功能性分区,以及良渚文化和外城台地上的居住遗址分布特征,都高度体现了该遗产的突出普遍价值。

如果您能看到这说明真的想了解良渚,那么请点击这个蓝色链接,这个是当年良渚申遗纪录片相当精彩。

郭静云:总论商文明神圣宇宙

【编者按】本文摘自郭静云:《商文明的信仰世界与传统思想渊源》(上海古籍出版社2023年)上编结语。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~在气候、生活环境多样的中国大地上,曾经有过很多不同的人群,观察不同的情景,认识不同的草木、禽兽,选择不同的生计,所以依靠不同的经验创造不同的形象。在这些形象中有很多不同的鸟,不同的族群都会认为,飞天空的鸟是崇高的生物,所以神祕化牠们。我要新鲜事2023-05-25 10:34:020000草原上的发现的奇异骸骨 是小动物的杰作(吓人骸骨)

草原上所发现的奇怪骸骨是被草原鼠祸害过。在呼伦贝尔大草原,考古专家找到了一处3000年前的远古墓葬。然而让大家感到震惊的是,墓葬中的骸骨没有手脚,头颅也被打破,口中还插着一根自己的肋骨。在考古专家的努力下逐渐变得清晰起来。这种石板墓的规模虽然算不上很大,但是可以作为研究古代草原游牧民族提供很好的实物资料。墓葬骸骨我要新鲜事2024-01-02 19:30:070004四川成都工地上的发现 揭露古代富人生活(古代妇人)

四川工地上发现了古代时期富人的墓葬。在四川成都新川创新科技园的工地上,挖掘机无意中挖出来一大片古代墓葬,掘考古队得知消息以后,立马赶到现场,对古墓进行抢救性发掘。清理掉古墓上的淤泥以后,考古专家迫不及待的走进墓室。十分可惜的是,由于古墓已经被盗墓贼光顾,墓室里头一片狼藉。意外发现我要新鲜事2023-12-28 16:55:550004秦始皇修建的土路 为啥两千年都没长草(秦直道)

秦始皇修建的土路用的都是熟土不会长草。秦始皇是中国的第一个皇帝,也被后世称为历代的第一个皇帝。在任期间,他完成了四个震惊中外的超级项目。相信大家对这四大工程都有所了解,那就是长城秦始皇陵和秦之道。那我们今天要讲的就是秦之道的故事。大家都知道,当时没有水泥路,也没有柏油路,所以秦是一条土路。那么为什么这条土路从2000年开始就没有长草了呢?秦直道我要新鲜事2023-02-19 23:44:520000南海一艘百年沉船,捞出整船圆明园文物,英国:请立即归还我们

我要新鲜事2023-07-27 20:12:080000