夏朝都亡了 商朝频繁迁都究竟躲谁 考古显示:商朝避的并非洪水

都城作为国家权力的象征,通常集聚了一个国家的大部分经济、政治和军事资源。因此,都城的选择对于新兴王朝来说是至关重要的,一旦被攻破,意味着国家的灭亡。然而,商朝却频繁进行都城的迁移,几乎显得“随性”而不受拘束。

1、商朝的迁都现象

根据《竹书纪年》的记载,夏朝从太康到夏桀的时期,都城位于斟鄩。而商朝的都城迁移有一个有趣的现象,即“前八而后五”。所谓的“前八”指的是商朝建立之前的八次迁徙,而“后五”指的是商汤建国后到盘庚之前的五次迁都。

需要注意的是,这五次迁都可能并不全面,因为在近100年的殷墟考古中,仅发现了商朝早期到武丁时期的甲骨卜辞和相关遗物,而没有盘庚、小辛和小乙时期的出土物。这意味着商朝的都城迁徙频率可能比文献记载中还要多。

2、商朝迁都的原因

商朝的迁都现象并非简单地因为水灾。尽管《史记》中提到了水患对迁都的影响,但这一解释存在着一个矛盾之处:如果迁都是因为水灾,为什么每次迁都都会遭到贵族的抵制?难道洪水一直在追逐商朝的都城吗?

考古研究显示,在二里头文化向二里岗文化过渡时期,伊洛平原并没有发现任何洪灾的迹象。虽然武丁时期殷墟出现了洪水泛滥的问题,但殷墟一直保持在安阳,并未发生迁徙。

因此,商朝迁都的原因并非仅仅是为了躲避洪水。那么商朝为何频繁迁都?他们究竟在“怕”什么?

3、商朝的军事扩张

根据北京大学震旦古代文明研究中心的研究,郑州商城和偃师商城出土的青铜器中,兵器比例约为15%,而礼器比例则高达80%。相比之下,殷墟出土的青铜器中,兵器比例却远低于礼器比例,是郑偃遗址的数倍。

此外,早商遗址发现的人殉数量通常只有个位数,而晚商殷墟遗址发现的人殉数量庞大,并且涉及了蒙古人、太平洋黑人、高加索白人和爱斯基摩人等不同人种。

这些发现表明,商朝的每次迁都都伴随着军事战争的强盛和领土的扩大。换句话说,商朝的迁都是出于军事目的,即拓展疆域。

4、商朝的政治稳定与内外夷问题

商朝在迁都后并未再次迁都,这是因为东夷问题一直未能得到解决。直到商朝末代君主纣王在位时,商朝的主要战争方向仍然是东夷和淮夷地区。

因此,迁都恰恰是商朝军事帝国的独特体现。商朝通过迁都来实现军事扩张,将都城直接迁至即将征服的地区,这与明成祖迁都北京后对北方进行多次征战的意图有几分相似。

商朝频繁迁都并非单纯为了躲避水患,而是出于军事扩张的需要。商朝通过迁都来拓展疆域,并将军事战争的重心转移到新的领土上。这种迁都的决策是经过深思熟虑的,旨在巩固商朝的统治地位和实现军事目标。

通过对商朝迁都现象的重新解读,我们可以更好地理解古代国家发展的复杂性。商朝的迁都不仅涉及地理因素,还涉及政治、军事和文化等多个层面的因素。只有综合考虑这些因素,才能更全面地把握古代国家的历史变迁与发展。

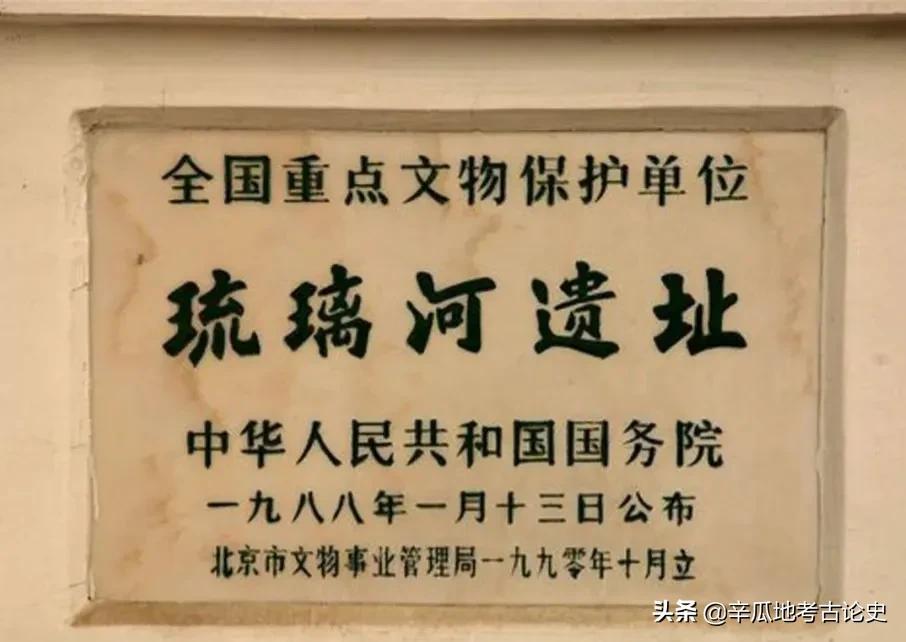

百年百大考古之琉璃河遗址

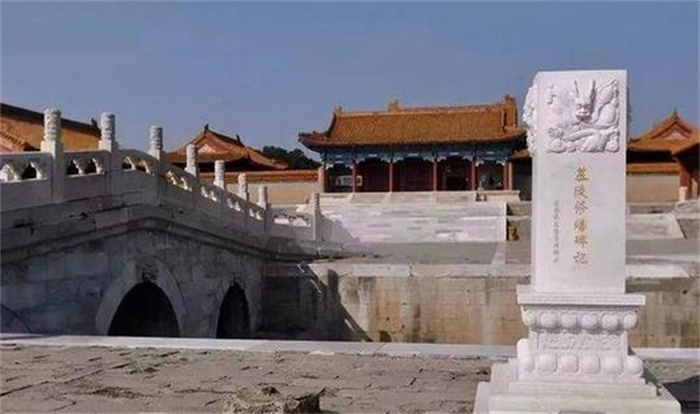

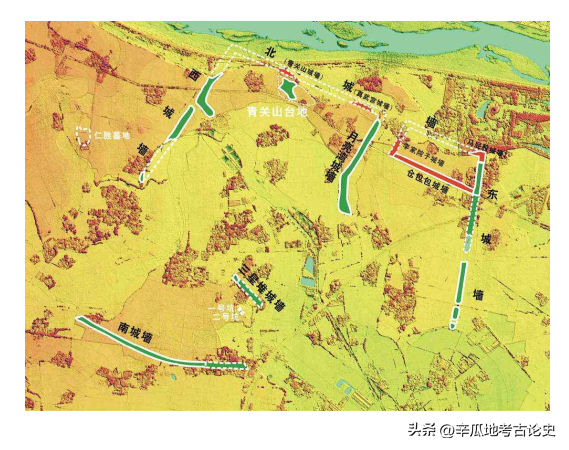

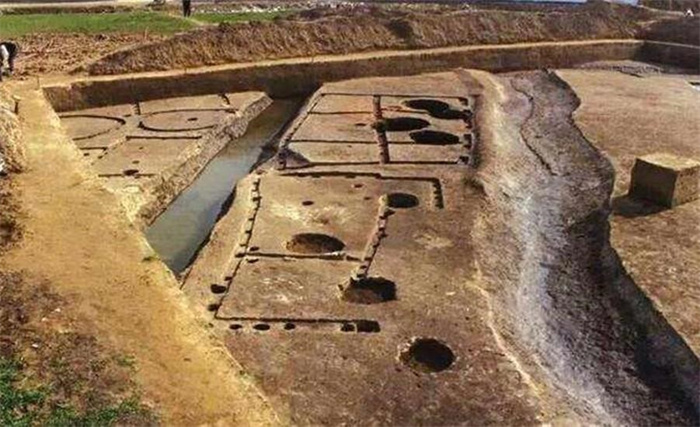

琉璃河遗址是西周时期重要遗址。位于北京市房山县琉璃河镇北1.5公里的台地上。面积500余万平方米。20世纪40年代即已发现。70年代后中国社会科学院考古研究所和北京市文物工作队等进行发掘。这一发现对推定燕国早期都邑、探索燕国早期历史具有重要的意义。我要新鲜事2023-05-28 16:33:160004上个世纪80年代,考古学家打开了光绪皇帝的陵墓,十分惊喜

光绪皇帝是我国古代历史上一个命运比较坎坷,遭遇比较凄惨的皇帝。虽然贵为一国之君,但是光绪皇帝手中却没有太多的实权,因为当时清政府的统治已经陷入了没落,并且面临着内忧外患的严峻局面。慈禧太后作为权力的掌握者,并不知道怎样才能够帮助国家度过危机,虽然光绪皇帝有一番雄心壮志,但奈何手中无权,所以只能够听从慈禧太后的调遣。慈禧太后代表的是大地主阶级的利益,所以其所做的一切事情都是以自身利益为首要前提。我要新鲜事2023-05-22 20:32:440000大树下发现的古墓 是一座宋代的墓葬(意外发现)

意外发现的一座古墓并没有发现很有价值的文物。2021年河北邢台一农民在一个大树根下发现一座砖室古墓,随后十里八乡传开一些自媒体人手拿手机前来直播探。得到消息的当地文物局也匆忙赶来,他们围起围栏,立即对古墓进行了抢救性挖掘。当把墓室周围的封土清理掉后,完整的一座宋代砖室古墓显露出来,这让在场的专家们十分高兴,因为这说明古墓从未被盗墓贼成功盗掘过,里面肯定埋藏着很多宝贝。砖结构古墓我要新鲜事2024-01-10 18:18:090005穿越还是假文物?山西古墓挖出“愤怒的小鸟”,被鉴定为一级文物

不知道大家有没有这样的一种感觉,就是在博物馆或者是文物鉴赏节目中看到的古董宝贝们被很多人追捧,但是有时候我们就是欣赏不到它的美,感受不到专家们所描绘的独特艺术,云里雾里就跟着大家一起“鉴赏”了,其实这也不奇怪,毕竟每个人都有每个人的看法年代不同,对美的追求也不同罢了。但是我们今天说的这个文物,确实是实实在在的可爱漂亮。我要新鲜事2023-07-14 12:23:550006你所不知道的三星堆古城与三星堆文化

我要新鲜事2023-05-28 07:38:290000