发掘定陵中的稀世珍宝,探寻明代巧夺天工的精巧工艺

地下宫殿,再现了帝王生前生活的浮华,代表着当时社会文明的ZUI高程度。当一座王陵毫无预兆的出现在我们面前,肉体连同灵魂都已消逝,留下的只有先人所创造的,难以衡量的文明深 度。

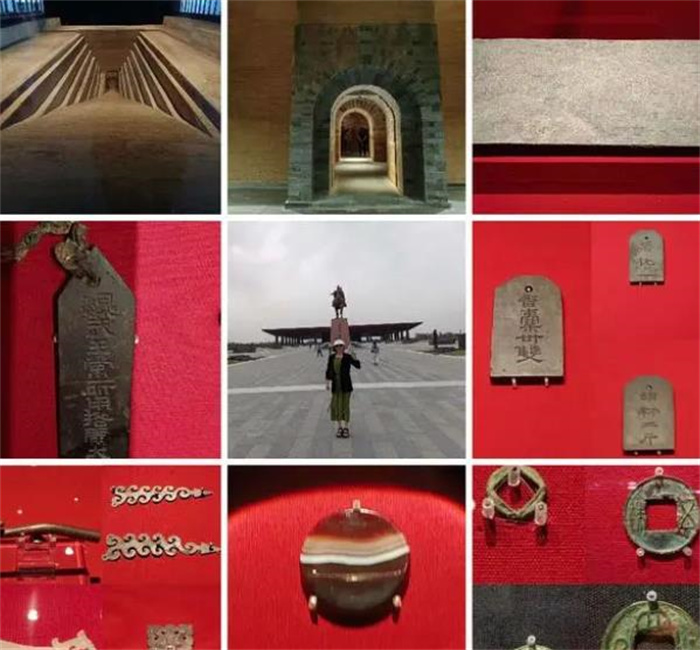

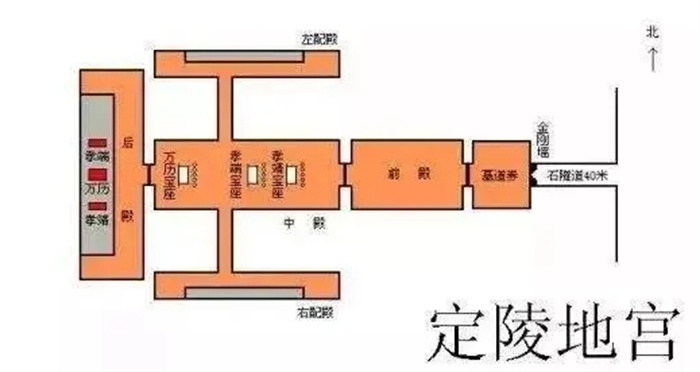

定陵地宫的纵深有67米长,总面积1195平方米,出土文物达3000多件,其中,除少量祭祀用的礼器,绝大多数都是万历皇帝和两位皇后生前的生活用品。

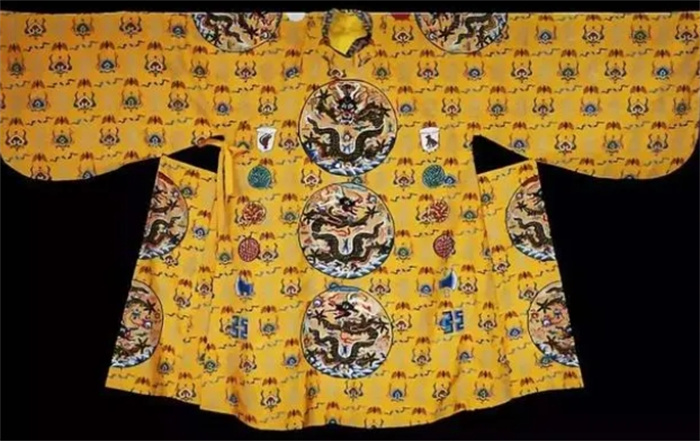

其中,包括一件衮服,这是皇帝祭天地、宗庙等大典时穿的礼服,衮服上,放有绢制标签,上面写着“万历四十五年衮服”的字样,这件衮服,是一件里外三层的大襟服装,长135厘米,两袖通长234厘米,面为缂丝,内里为黄 色方目纱,中间的内衬层,则由绢、罗织物缝制,整件衮服,只在两腋下缝上丝带鼻,并留有小开口,在与长襟上的罗带相栓接,应称是龙袍中ZUI珍贵的。

衮服底纹,用孔雀羽刻出12张纹样,于前后身及肩部,12张纹样,也就是指,日、月、星辰、山峰、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻,日、月、星辰表示普照天下,山取镇土,龙取变化万方,华虫,表示文采昭著,宗彝取孝义,不忘祖先恩德,藻是有花纹的水草,取意有文,火取意明亮,粉米是粮食,取意养人,黼是斧形,取意果断、权 威,黻是两弓相背,取意见善背恶。这样精巧的设计和繁复的工艺,象征了皇帝的至高无上。

与此相对应的,则是万历帝头骨右侧的翼善冠,该冠全部是用JI细的金丝编织而成,通高24厘米,仅重826克,冠的下沿内外镶有金口,冠的后上方,是由两条左右对称的金龙,龙身弯曲盘绕,鳞甲齐备,体态灵活,昂首眺望,两龙首之间安置一颗火焰宝珠,构成二龙戏珠状。

翼善冠的珍贵,在于整体的拔丝、编织、焊 接等方面高超技艺,特别是用高超的挽丝工艺,制成的两条金龙,是明代金银细工的杰作,反映了皇 家金银细工的整体技术水平,不仅皇帝的金冠精巧细致,皇后的凤冠更是巧夺天工。

定陵中,共出土34顶皇后凤冠。凤冠是皇后在大典时所戴的,由于长期埋藏,出土时,凤冠上的珠、翠已散乱,后来根据原物修 复。

其中,孝端皇后的九龙凤冠,高27厘米,冠口径23.7厘米,重2320克,冠框用竹丝编成,然后,髹漆,冠体前部近顶处装饰九条金龙,龙首朝下,口衔珠滴,下部是8凤,后部另有一凤,凤首同样朝下,口衔珠滴,翠凤下,缀有珠宝钿,其间缀以翠兰花叶,全冠共镶大小红、蓝宝石100多颗,珍珠5000余粒。

整个凤冠,色泽瑰丽,又不失典雅、庄重,显示了皇后的尊贵身份。

出土文物中,还包括许多精美的首饰,其中的金簪,可谓稀世之宝。

金镶紫晶兔簪,姿态生动,兔蹲伏、回首、竖耳,绿宝石做眼睛,背负金灵芝。

双鸾衔寿果金簪,簪顶上面,托有双鸾鸟站立花上,口衔寿果,轻轻震动,似飞欲至,十分逼真,鸾鸟金垒丝而成,长约一厘米,全身羽毛,清新可辨。

取材于神话月宫故事的金环镶宝玉兔耳坠,在金耳环下部,系一白玉兔,玉兔直立于云形托上,竖耳,前肢抱玉杵正在捣药,红宝石镶嵌的眼睛,闪烁如生。

万历帝棺中,还出土了大量各自成卷的织锦,丝线捆住,上面贴有记录名称,产地、匠作及织造年月的封纸,其中,ZUI有特色的是妆花。

妆花是在传统织锦基础上,吸收缂丝的通经断纬技术,采用局部控花盘织的方法制成的,是明代纺织工业的伟大成就,这些织品的出土,无疑为研究明代丝织工艺史及工艺美术水平,提供了丰富而详尽的实物资料。

亲爱的朋友们,关于这篇文章,您怎么看呢?欢迎下方留言评论。

您的支持是我写文的动力,如果喜欢此种类型的故事,请关注我,下一篇更加精彩!

注:本文所有图片,全部来自网络,如侵犯您的权益,请联系本号作者删除。

已知帝王陵中,安阳的曹操高陵排第几?影响力可与秦始皇陵比肩

曹操高陵遗址博物馆,你会想去探馆吗?拜托,这可是曹操墓啊!在我看来,历代帝王陵中,曹操陵墓的影响力几乎可以与秦始皇陵比肩。曹操本就是古代的“流量明星”。《三国演义》的成功功不可没。一部《三国演义》,让曹操几乎家喻户晓。即便没读过《三国志》,他的事,无论真假,好的坏的,多少都晓得一点。我要新鲜事2023-09-08 19:00:450000甘肃挖出唐太宗家的祖坟,墓志所记颠覆唐史,但专家问“真的吗”

大唐祖坟在甘肃哪?本文作者倪方六“甘肃挖出李姓大唐王朝的祖坟!”真的假的,到底怎么一回事情?大家都知道,大唐王朝的祖坟是永康陵,在今陕西省三原县境内,陵主是唐高祖李渊的祖父、李世民的曾祖父李虎。千百年来并没有人怀疑过这座陵墓的地位和存在。但清道光五年(公元1825年)的发现,让事情发生了变化。我要新鲜事2023-05-26 12:57:190000关于开展“寻找最美文化遗产讲解员”推介活动的通知

各文博行业相关单位:为深入贯彻习近平总书记关于让文物活起来的重要论述精神,落实《关于加强文物保护利用改革的若干意见》《“十四五”文物保护和科技创新规划》等有关要求,展现文化遗产讲解队伍专业素养和时代风采,提升文化遗产讲解服务品质,更好激活文化遗产教育功能,赋能新时代人民美好生活,弘扬社会主义核心价值观,扩大中华文化影响力,中国文物学会、中国文物报社共同组织开展“寻找最美文化遗产讲解员”推介活动。我要新鲜事2023-05-06 19:37:480000