仰韶文化的奇特陶器:孔子从中悟出大道,如今演变为“座右铭”

1921年,在河南省渑池县仰韶村,北洋政府聘请的矿物专家、瑞典人安特生,在此发现“仰韶遗址”,该遗址陶器以夹砂红陶、泥质红陶的彩陶文化为主。后来,在陕甘等地,也先后发现众多彩陶文化遗址,距今时间为7000年—5000年,史学家将之统称为“仰韶文化遗址”。

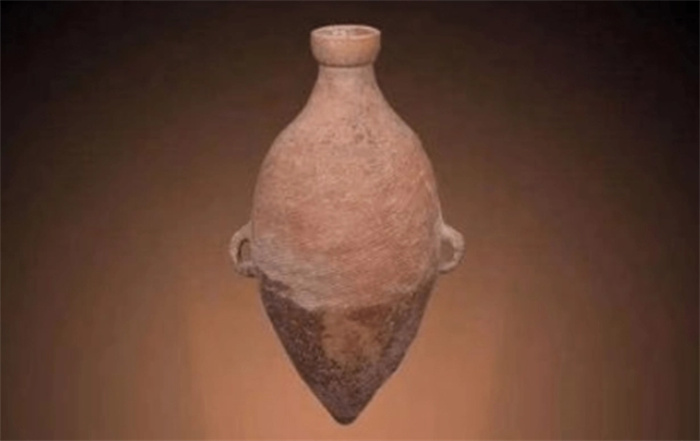

其中,在仰韶文化陕西半坡遗址中,考古发现一种神秘陶器,始现于距今6500年前,造型非常奇特,主要特点为小口、长腹、尖底,因此就被称之为“尖底瓶”(见下图)。该尖底瓶出现之后,迅速向其他仰韶文化遗址扩散,并成为仰韶文化的典型器物。

鲜为人知的是,这件造型神秘且奇特的尖底瓶,从出现之后就与中华文明密切相关,孔子从中悟出大道,至今还影响着中国人。

尖底瓶的用途,教科书都搞错了,其实不是取水工具,而是祭祀礼器!

前些年,某些教科书中对尖底瓶的用途介绍(见下图),还认为是取水工具,但实际上用尖底瓶汲水根本不符合力学。

1989年,西安半坡遗址研究人员与北京大学力学系学者合作,研究尖底瓶能不能汲水:放入水中之后,尖底瓶的确可以自动灌水,但灌了一半之后,由于重心转移,口部就会浮出水面;人工干预强行灌满之后,通过两个耳朵的绳子拎起尖底瓶时,一拎就会倾倒,根本无法移动,只能将装满水的尖底瓶抱在怀里才行。

总之,尖底瓶空着时,会向一边倾倒;适当注水之后,放在水中会竖起来;装满之后,又会翻倒。因此,古人也就不可能用尖底瓶汲水。

实际上,尖底瓶是一种礼器,古人应该用之祭祀、祈雨、陪葬还魂等等,比如以下三点可以证明。

首先,甲骨文中的“酋”字字形,就是尖底瓶的象形,而“酋”与“酒”(见下图)、“尊”(双手捧酋的象形)密切相关,由于“尊”、“酒”都与祭祀有关,因此尖底瓶就不可能是普通器物,必然是一种礼器,且极有可能是礼仪活动时的一种特殊盛酒器。

其次,在仰韶文化遗址中,考古发现一些大型尖底瓶,尺寸在七八十厘米到一米多的大号尖底瓶,但胎体却非常薄,装满100多斤水或酒之后,一旦移动,基本上就会破碎,因此这种尖底瓶只能是祭祀礼器。

第三,在聚落的中心大房子里,且多数在主室的中心部位,考古也发现了很多中小型尖底瓶,是作为随葬品下葬的,这种尖底瓶的作用是“魂瓶”。后来,西汉、两晋、宋代等墓葬中,也出土过类似的尖底瓶。

魂瓶的出现,或许可以解开尖底瓶的起源之谜:因为果核是生命的开始,古人认为果核可以凝聚旧魂、孕育新的生命,使生命轮回不息,故而很多墓葬陪葬尖底瓶,因此尖底瓶的造型可能就源于果核。

孔子一语道出尖底瓶的原理,视其为做人之道,后世据此演变为三个字!

仰韶文化结束之后,又过了2500余年的一天,孔子带着一群弟子参观鲁桓公之庙,看到一件歪在一旁的器物时,孔子向守庙者询问“此为何器?”守庙者说:“此盖为宥坐之器。”(出自《荀子·宥坐》)

孔子说:“吾闻宥坐之器者,虚则欹,中则正,满则覆。”意思是,不注水时歪着,注满一半时端正,注满之后就会倾覆。

然而,孔子让弟子注水,结果果然是“中而正,满而覆,虚而欹”!

于是,孔子感慨地说:“唉!一切事物哪有灌满了而不翻倒的道理呢?”告诫弟子做事做人要“中正”、“诫满”,即“谦受益、满招损”。

通过注水后的特征来看,孔子所见的“宥坐之器”,无疑就是尖底瓶。历经数千年的沧海桑田,中华文明代代相传,尖底瓶文化传到春秋时期,已经转变为了“宥(右)坐之器”——放在座右、警诫自己的器皿!

到了后世,“宥坐之器”已经没有了,但却演化出了“座右铭”三个字,将一些警诫自己的格言放在座位右边,一直延续至今。根据史书记载,最迟南朝梁时已经出现座右铭,南朝梁萧统《文选·崔瑗座右铭》:“瑗兄璋为人所杀,瑗遂手刃其仇,亡命,蒙赦而出,作此铭以自戒,尝置座右,故曰座右铭也。”

可以说,简陋粗糙的尖底瓶,对中华文明影响极其深远,演化出“酋”、“酒”、“尊”等汉字,蕴含“谦受益、满招损”的为人之道,可以作为警诫的“座右之器”,以及后世长期使用的“魂器”.......通过尖底瓶文化,可以看到中华文明一脉相承,从上古一直传承到今天,中间没有出现断绝。

无畏龙:非洲大型恐龙(背部长有硕大帆状物/长7米)

无畏龙是一种鸟臀目下的禽龙超科恐龙,诞生于1.15亿年前-9500万年前的白垩纪早期,体长普遍可达7米,最大的特点就是背部长有大型帆状物,四肢的拇指前部长有尖刺,中间的三根指骨连接融合在一起,第一批无畏龙化石是在非洲发现的。无畏龙的外形特征我要新鲜事2023-05-10 06:11:380000南京发现一座千年古墓 墓中两个男子手牵手(南朝古墓)

墓穴中牵手的两个男子是一对好朋友。在2013年1月份有几个考古专家发现南京一个千年古墓是来自于魏晋南北朝时期。在这个古墓当中发现了一对实体,两个人躺在同一个棺材里面,刚开始专家们也没有太诧异。在古代男女合葬,一般都是夫妻,可是等到化验结果出来之后才发现这这两句尸骨全部都是男性的这让专家们非常诧异。美丽邂逅我要新鲜事2023-02-28 17:36:230001500年前的一根水管 居然隐藏着惊天秘密(文物水管)

500年前一根水管理隐藏着大量的金币。前不久专家在沙漠当中发现了一些来自于500年前的水管,不过奇怪的是,这些水管的里面可没有水,虽然说没有发现水,但是却有一个惊天的大秘密。那么这个秘密到底是什么,而这些水管又有什么神奇之处。非洲沙漠我要新鲜事2023-10-06 19:59:250000三星堆为什么能震惊世界:三星堆文化高度发达(令人震惊)

此前三星堆最近的一次挖掘报告已经公布,三星堆再一次震惊了世界。为什么三星堆能够震惊世界呢?三星堆为什么能震惊世界我要新鲜事2023-05-10 21:35:300002盘点那些属于夏代的重要遗址 还原一个文献之外的夏朝

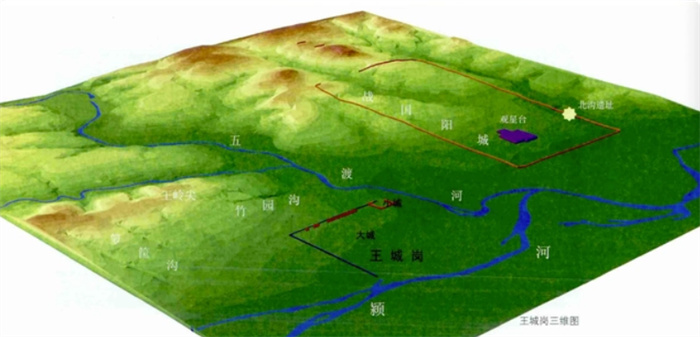

夏朝,我国古代历史上的第一个王朝,长期以来被认为是传说中的时代,直到考古学家的努力才逐渐揭开了夏朝的神秘面纱。考古发掘的一系列重要遗址为我们还原了一个文献之外的夏朝历史,虽然仍有众多问题待解,但这是夏代研究的重要突破。1.王城岗遗址:禹都“阳城”我要新鲜事2023-09-09 20:59:460000