夏文化考古研究为何会走入歧途?有哪些文献信息被篡改和隐匿?

中国五千年文明史源远流长,是世界上唯一没有中断、延续发展的人类文明。但就是这样一个文化没有中断的文明,在通过考古学求证夏王朝历史的研究中,长期以来却无法得以确认,使得华夏文化起源的夏王朝历史,受到了学界与世界的质疑与否定。到底是什么原因造成了这一让人无法接受的事实呢?

从二十世纪初中国考古学建立起,通过现代考古学求证我国夏王朝历史,都是中国考古学与考古界追求的最终目标。但一百年的考古探索与近六十年二里头考古遗址的夏文化研究,不仅没有实现这样目标,甚至让培养中国考古人精英的北京大学考古学学子,产生了一种对职业的怀疑与对人生的目标的绝望。“二里头的工作已经进行了六十年,才只发掘了这么小一部分,当年参加夏商论战的前辈已逐渐凋零,但夏到底是什么,我们得到答案了吗?人生又有几个六十年,可以等待一个问题的答案。不仅邹衡先生那代人等不到,很可能许宏老师这代人也等不到,我们这代人、你们这代人,能不能等到?如果倾尽一生时间,也等不到一个答案,能不能接受这份遗憾?”这是一位北大考古人对当前及可见时期内,对夏王朝考古成果的绝望表述。

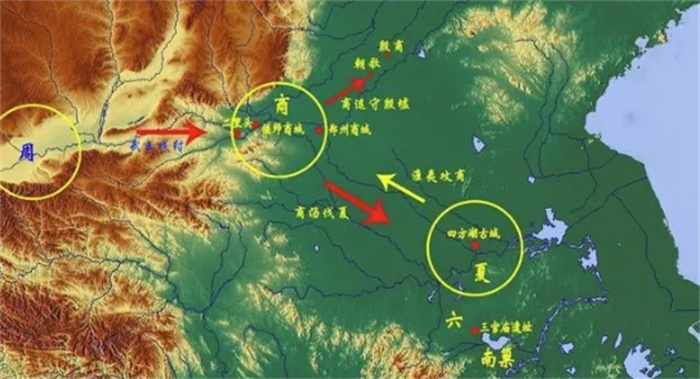

纵观百年来对夏文化研究史,以北大考古学精英人士进行的夏文化研究,依据一些边缘史料,从起始便将黄河河洛地区作为夏文化研究的重点范围,一些考古界前辈前赴后继对黄河河洛地区进行了考察考古。

“文献梳理,依据《太平御览》卷八二引《竹书纪年》“自禹至桀十七世,有王与无王,用岁四百七十一年”,另一说为四百三十一年。“471年包括羿、浞代夏的‘无王’阶段,431年不包括‘无王’阶段。”文献所见夏的都城有多个:《史记·周本纪·集解》引徐广《史记音义》“夏(指禹)居河南,初在阳城,后居阳翟”;《今本竹书纪年》“帝启,癸亥即位于夏邑,大飨诸侯于钧台”(在阳翟);《史记·夏本纪》正义引《汲冢古文》“太康居斟寻,羿亦居之,桀又居之”;宋王应麟《通鉴地理通释》卷四“夏都”条引《世本》“相徏帝丘,于周为卫”;《今本竹书纪年》卷上“少康自纶归于夏邑(阳翟)”“十八年,迁于原”;《太平御览》引《纪年》帝宁(杼)“自(原)迁于老邱”;《太平御览》卷八二引《纪年》“帝厪,一名胤甲即位,居西河”;古本《竹书纪年》称“太康居斟鄩,羿亦居之,桀亦居之”。夏都虽多,但多为文献记载,有考古线索或考古上基本得到证明的仅登封告成之阳城和洛水近旁的斟鄩二地。1959年徐旭生调查发现并发掘至今的偃师二里头遗址,位于洛水附近,“面积达9平方公里,发现有宫殿、大墓、铸铜作坊遗址与精美的玉器、青铜器和陶器,……有学者认为二里头遗址就是夏都斟鄩。”(李伯谦)。以黄河流域河洛地区的二里头考古遗址,就此成为当代夏文化研究的中心遗址与主流学术。

但是,细致梳理传统中国文献典籍,笔者发现,许多关于夏王朝的历史信息,被有意或无意所篡改,或者其包含的夏王朝地理信息被隐匿、忽视。这些史料信息才是破解夏王朝、夏文化的关键史料,是打开夏王朝面纱的钥匙!

关于华夏文化、华夏文明的内涵,《战国策》《史记》《资治通鉴》等文献有着明确记述。《战国策》“中国者,聪明睿智之所居也,万物财用之所聚也,贤圣之所教也,仁义之所施也,诗书礼乐之所用也,异敏技艺之所试也,远方之所观赴也,蛮楚之所义行也。”;《史记·赵世家》中的记载“(公子成)曰:臣闻中国者,盖聪明徇智之所居也,万物财用之所聚也,贤圣之所教也,仁义之所施也,诗书礼乐之所用也,异敏技能之所试也,远方之所观赴也,蛮夷之所义行也。今王舍此而袭远方之服,变古之教,易古人道,逆人之心,而怫学者,离中国,故臣原王图之也。”;《资治通鉴》“臣闻中国者,圣贤之所教也,礼乐之所用也,远方之所观赴也,蛮夷之所则效也。今王舍此而袭远方之服,变古之道,逆人之心,臣愿王孰图之也”。

《战国策》《史记》《资治通鉴》问世年代,由远及近,对传承华夏文化的“中国者”,却发生了一些根本的变化,将华夏文化的传承者由具体变模糊、由传承者变为效仿者,隐匿了华夏文化的具体传承者。“蛮楚之所义行也”“蛮夷之所义行也”“蛮夷之所则效也”,“蛮楚”篡改为“蛮夷”,“义行”篡改为“则效”,将南方楚地中国人的华夏文化传承,篡改为南方东夷地区的人效仿中国人,所包含的本质历史文化信息已大相径庭。

在夏文化研究中的一条重要线索,众所周知的《国语·鲁语·孔丘论大骨》记述“吴伐越,堕会稽,获骨焉,节专车。吴子使来好聘,且问之仲尼,曰:“无以吾命。”宾发币于大夫,及仲尼,仲尼爵之。既彻俎而宴,客执骨而问曰:“敢问骨何为大?”仲尼曰:“丘闻之:昔禹致群神于会稽之山,防风氏后至,禹杀而戮之,其骨节专车。此为大矣。””。现今流传各个年代版本的《国语》,皆为“吴伐越,堕会稽,获骨焉”。但在《水经注·淮水》中,郦道元的对此也有详细的论述:“《春秋左传》哀公十年,大夫对孟孙曰:禹会诸侯于涂山,执王帛者万国。杜预曰:涂山在寿春东北,非也。余按《国语》曰:吴伐楚,堕会稽,获骨焉,节专车。吴子使来聘,且问之。客执骨而问曰:敢问骨何为大?仲尼曰:丘闻之:昔禹致群神于会稽之山,防风氏后至,禹杀之,其骨专车,此为大也。盖丘明亲承圣旨,录为实证矣。”

《国语》与《水经注》对同一事件的记述,语言相同,唯一不同的只有一处:“吴伐越”与“吴伐楚”。这一字只差别,却使得吴国获得大骨的地方,从楚国涂山的淮河之滨防风冢,篡改到了越国会稽山,关于大禹与防风氏的传说故事发生地点,发生了翻天覆地的变化,大禹与防风氏治水的故事也由此潜移默化地从楚国境内移植到了越国境内。虽然故事本身的意义没有影响,但对研究大禹、研究夏王朝、研究夏文化的发源地,其中包含的夏王朝地理范围,中国的文献典籍却被再一次篡改。

不仅文献典籍被篡改,在近代发现的证明夏王朝与大禹治水存在的极其重要青铜器秦公簋,作为为数不多的文物,在历史研究中,其中的铭文“虩事蛮夏”也被莫名其妙地篡改为“虩事蛮獶”。本来秦公簋铭文中实实在在的古“夏”字,活生生地被一些学者篡改为不知所云的“獶”。秦国先祖服事南方夏王朝的历史记载,就这样无厘头地被篡改与隐瞒,作为一个夏文化的主流精英研究者,你们不亏心吗?对得起华夏祖先吗?

其实,在中国文献典籍中,是有许多明确记载夏王朝、夏文化地理位置的记述。如《左传》中的“楚失华夏”,向我们记述了华夏之地在楚国境内;《左传》“徐,夏故也”向我们传达了春秋徐国是夏王朝的故地;《徐偃王志》中的“楚人恶我之即诸夏也”,更是明确陈述了被楚国侵占前的徐国人即是华夏文化的传承者,是夏王朝的故地。这些原始中国文献典籍记载,都告诉我们:创造华夏文化的夏王朝,在南方的楚国境内、在徐国境内、在东夷地区、在蛮夷地区。

放着这些中国原始文献典籍中,关于夏的历史信息不研究,却重点在一些后人史料解读的书籍中去找寻夏文化;抱残守缺地在黄河二里头考古遗址上去研究夏文化,即使倾注一生的精力,能破解夏文化的来龙去脉吗?当你们感叹夏文化研究的艰难时,有没有考虑是自身的问题限制了你们的思维?是你们严格的学术师承关系,禁锢了你们的视野?是你们业已形成的地方利益学术利益,限制了你们的开拓进取?

作为中华文明形成关键时期的夏王朝,不是不存在,不是无迹可寻,而是灿烂辉煌的华夏文化发源地被后世人为地篡改隐匿了。世界人类文明的发源地,无一例外地发源于地球的北纬30度线附近,华夏文明也不例外。位于地球北纬30度线附近的淮河沿线地区,才是夏王朝、华夏文化、华夏文明的发源地。这一华夏文明发源地,将在夏文化的深入研究中,逐渐揭开其神秘的面纱,照耀世界文明的未来。

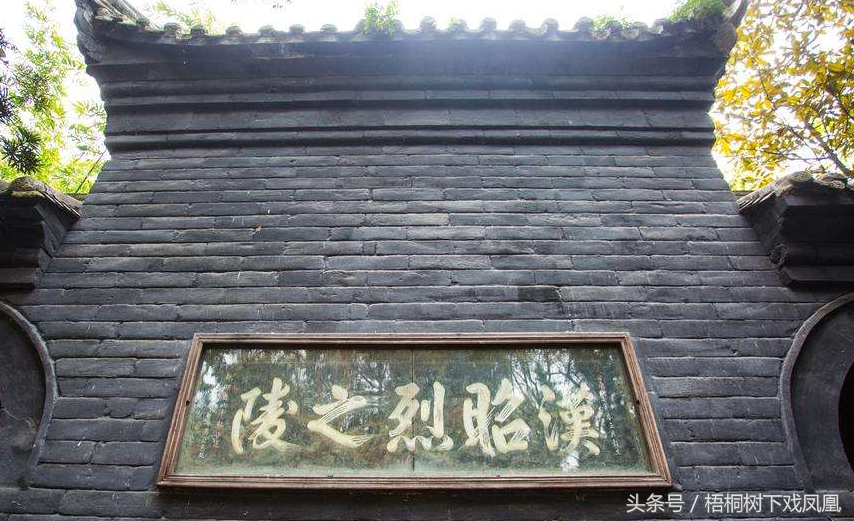

诸葛亮下葬刘备时,在地宫中秘设反盗墓暗器?考古发现侧证真相

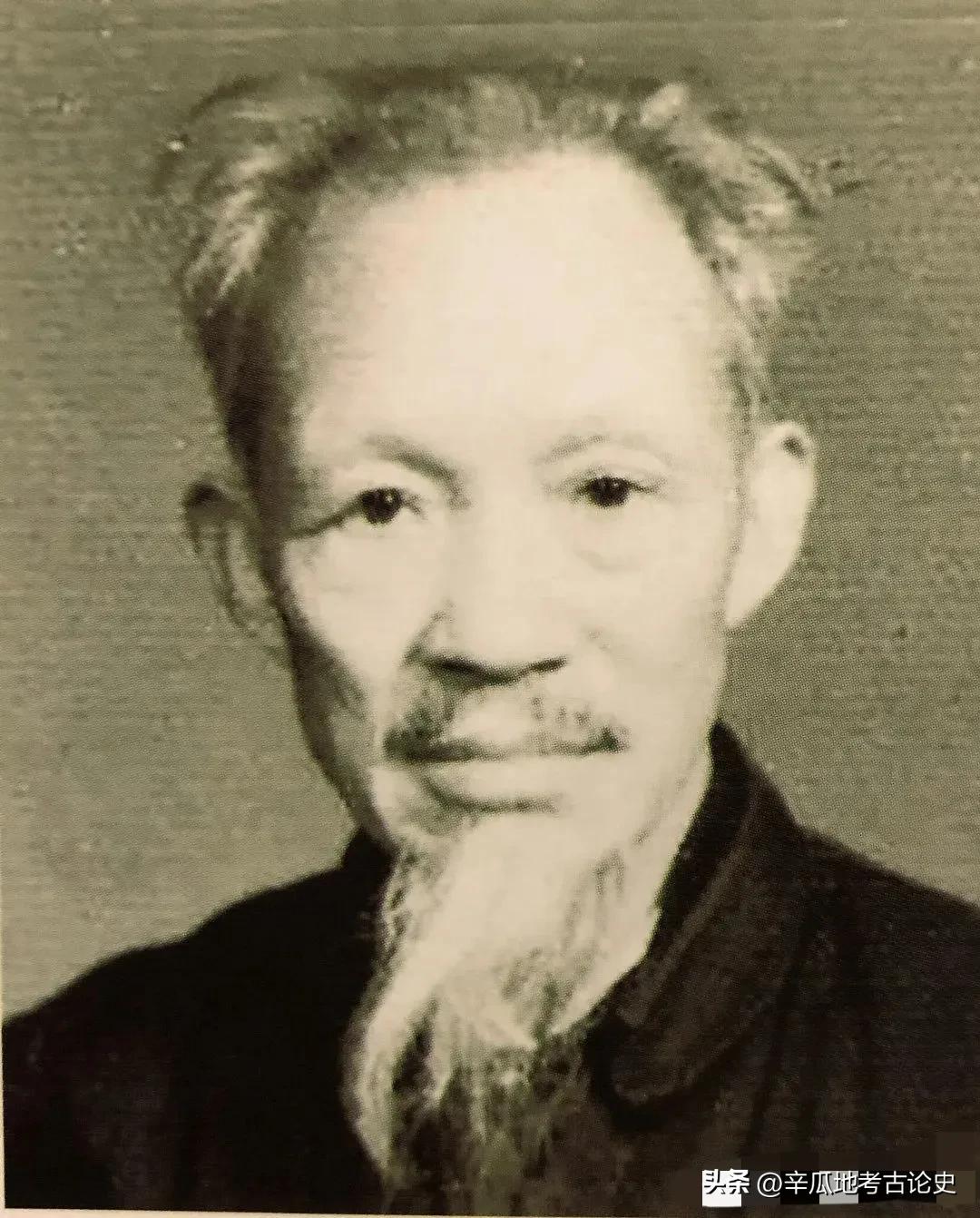

刘备惠陵地宫是否设有暗器?本文作者倪方六这篇“梧桐树下戏凤凰”头条号文章,说回我的“本行”,聊聊三国时刘备的陵墓问题。如同吴大帝孙权的蒋陵地宫一样,位于今天四川成都的刘备惠陵(汉昭烈之陵)地宫是什么样,如今也是一个谜。我在我已出版《三国大墓》一书中,曾就此作了探讨。(刘备惠陵)我要新鲜事2023-05-27 03:50:510000郭静超:徐旭生,重修上古史,发现二里头

徐旭生,重修上古史,发现二里头一位历史学家兼考古学家留下的遗产“在考古学上,徐旭生一个人开创了两个领域的研究,即周秦与夏的起源研究。是他发现了二里头,才让夏文化研究有了如今的局面。在上古史的研究领域,后人难以超越他。他的代表作《中国古史的传说时代》虽然问世已近一个世纪,但至今仍未过时……”——中国社会科学院考古研究所所长陈星灿我要新鲜事2023-05-27 13:26:590001卫懿公因痴迷一宠物到极致,而遭到亡国

春秋时期,卫国处于如今的河南鹤壁、安阳地区,过都位于今淇县。那里土地肥沃,植被茂密,山清水秀,对仙鹤来将是非常适应的栖息之地。仙鹤作为卫国的一种常见动物,以其优雅的身姿和美妙的歌声,受到了卫国人民的普遍喜爱。我要新鲜事2023-05-25 19:34:290000民间婚俗中,女子嫁妆为什么少不了镜子和鞋子?还挺讲究的

鞋子风俗本文作者倪方六寒冬腊月,每天着地的脚更需要一双鞋子。鞋,是唐宋以后才流行的叫法,一直流行到今天。之前不称“鞋”,先秦时多叫“屦”,汉以后称“履”。这篇“梧桐树下戏凤凰”头条号,就来聊聊有关鞋子的风俗。过去,人们对鞋子很在意的,视之为吉祥物。鞋子怎么成了吉祥物?主要是发音与“谐”很相近,而且又是两只一对,是双数——看中鞋子的“相谐”、“和谐”寓意。我要新鲜事2023-05-26 16:54:390000731遗址为什么不敢挖:不是不能挖(为了保护遗址)

说起731遗址,可能大部分人不知道这是什么遗址,其实它就是在侵华日军细菌战罪证遗址的基础上建立的一个专题馆,建于1982年,后来在1985年8月15日时将一部分遗址对外开放,据说其实731遗址还有一部分在地下,那么为什么现在还没有被挖掘出来呢?我们一起去了解一下吧!731遗址为什么不敢挖我要新鲜事2023-05-11 02:55:340001