国家高新技术企业总数破万!成都:科技成果转化“转”动创新高质量发展

天府实验室“组团出道”;全市新增国家级科技创新平台9家;成都科研团队主持和参与的3项成果入选2022年中国十大科技进展……在成都,高能级创新平台成群成势,高端创新资源加快集聚,科技创新成果也以前所未有的速度不断涌现。在强化“源头创新”的路上,成都正为提升科技创新成果有效供给注入澎湃动能。

去年国家高新技术企业净增3489家、总数增至1.14万家,登记技术合同成交额超1400亿元;科创板上市(过会)企业总数达17家,居全国第6……在科技创新资源优势转化为产业优势的过程中,高新技术企业起到了至关重要的作用。而在蓉高新技术企业突破1万家大关,说明成都在促进科技成果成功落地转化,实现创新链与产业链融合发展的道路上正稳步向前。

时至今日,科技创新显然已成为产业建圈强链的“关键增量”,科技成果转化的“新探索”“新模式”,让一个个“成都创新”“成都智造”源源不断地从实验室里走向生产线,为城市实现创新驱动高质量发展点燃“科创引擎”。

天府实验室和西部(成都)科学城 资料图

重大科技创新平台加速建设

一系列成果不断涌现

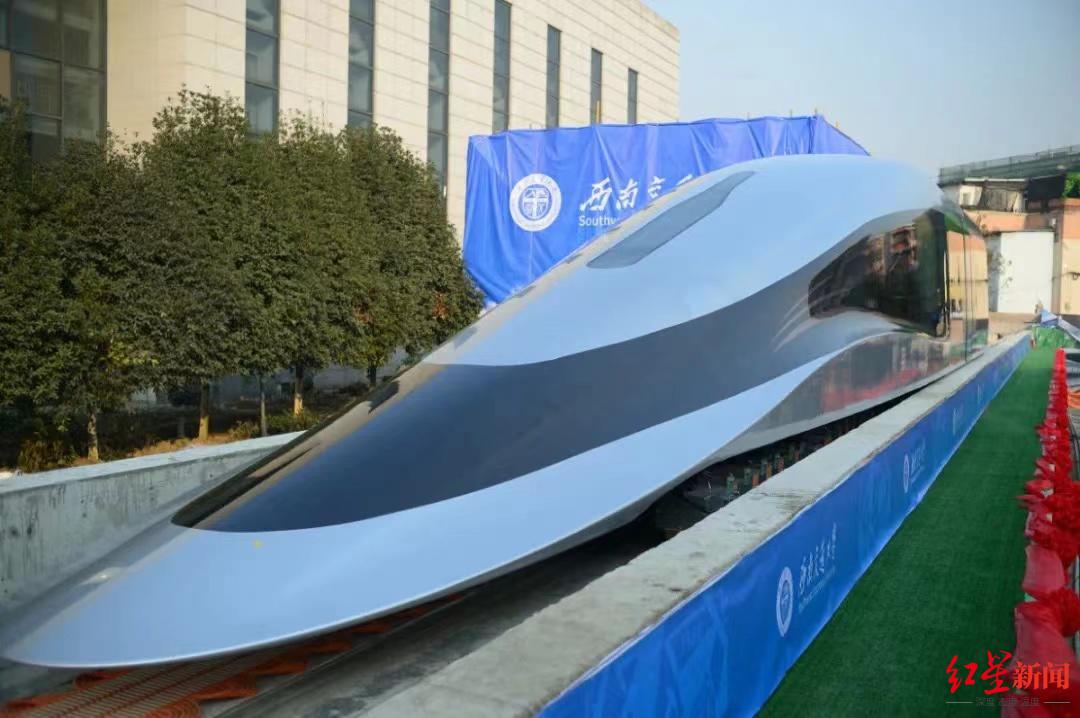

走进西南交通大学牵引动力国家重点实验室,科研人员正拿着项目的设计图纸,在实验平台上反复测算项目方案实施的可行性……也就是在这一张张设计图纸和一次次实验结果的基础上,由我国自主研发设计、自主制造的世界首台高温超导高速磁浮工程化样车及试验线正式启用,设计时速620千米,标志着我国高温超导高速磁浮工程化研究实现从无到有的突破。

重大科技创新平台是原始创新成果的“策源地”,也是关键核心技术突破的“强支撑”。以西南交通大学牵引动力国家重点实验室为代表的创新平台如雨后春笋般在成都“生根发芽”,为科技成果持续不断涌现在蓉城大地提供了强有力的保障。

西部(成都)科学城高端创新平台集聚成势,天府实验室实体化运行;国家川藏铁路技术创新中心、国家精准医学产业创新中心载体基本建成;组建市级工程技术研究中心127个、产学研联合实验室188个……而在这些创新平台上,诞生了第一代X86CPU芯片、C919大型客机客舱核心控制系统和信息系统等一系列原创科技成果。其中,“成都造”氢燃料电池柯斯达客车下线、碲化镉发电玻璃等高科技产品“护航”冬奥,机场智能运行控制系统在全国20多个机场实现应用,产值超20亿元。

高温超导磁悬浮样车 资料图

政策“铺路”,改革“先行”

促进多个科技成果在蓉转化

一组数据印证了成都近年来深化成果转化体制改革成效显著——西南交大等4所在蓉高校入选国家赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权试点单位,占全国试点单位的10%。37家在蓉高校、科研院所和国有企业入选四川省专项改革试点,累计完成分割确权1300余项,新创办科技企业530余家,带动社会投资近300亿元。

从《成都市科技创新中心建设条例》到《关于全面加强科技创新能力建设的若干政策措施》,再到职务科技成果权属改革的“科改30条”,成都逐渐探索出“先确权、后转化”的新模式,以产权促进创新,赋予高校院所和科研人员更多自主权,进一步促进科技成果在蓉转化。

破题与改革,成都的措施远不止于此。在科技项目管理上,完善“企业出题、政府立项、协同攻关”的科研项目组织方式,在天府实验室探索首席科学家制度,在人工智能和大气治理等领域试点重大科研项目“揭榜挂帅”,推行科研经费“包干 负面清单”制,赋予科研人才更大自主权。

“大力推进产学研协同创新发展,促进科技成果的转移转化,让更多清华科技成果在四川这片沃土落地生根,开花结果。”清华四川能源互联网研究院常务副院长鲁宗相在“2022第五届清华—四川科技成果对接会”上如是说。作为四川引进的第一个校地合作科研机构,短短数年,该研究院交出了一份亮眼的“成绩单”——承担700余项科研项目,一大批清华科技成果在全国20余个省市得到示范应用。除了科研机构,研究院还是一个产业发展平台,其孵化的高能级项目,已有17个正式注册了公司。

清华四川能源互联网研究院 资料图

成都不断深化与高校院所战略合作,先后与清华大学、上海交通大学、北京航空航天大学等21域外知名高校院所建立战略合作关系,与25家域外知名高校达成了项目合作。数据显示,2022年,引进域外高校院所科研平台104个、顶尖科技创新团队134个,28个院士团队成果在蓉实施转化。

助力产学研协同创新发展,打通科技成果转化、市场化应用的“最后一公里”,成都架起了科技成果供需对接的“人才之桥”“合作之桥”。

规划建设“环川大科技成果转化区”等11个环高校知识经济圈,支持近1000名高校院所科技人才带科技成果创办企业超过500家;

举办“校企双进”“菁蓉汇”系列活动1000余场,吸引近8000家在蓉企业和3000余名专家教授参与,近三年累计促成企业与高校院所研发转化合作项目近2600项;

举办成都“智”造新技术新产品云对接活动,开展国际双城链云对接活动,通过网络搭建线上对接合作平台,推动以色列卡媚迪斯亚太中国药用植物创新中心等一批国际成果转化项目落地成都。

金融“活水”助力

为成果转化全周期“保驾护航”

科技成果成功落地转化不仅要“搭稳桥”,还需要“送补给”。这样才能将成都科技创新生态链条上的人才、企业、高校、科研机构、资本等要素进行有效串联。

来自成都高新区的四川观想科技股份有限公司成功在深圳证券交易所创业板敲钟上市,成为成都市科技创业天使引导基金投资项目中又一个登陆资本市场的科技企业。

交子金融科技中心 资料图

不断强化要素服务供给,为成果转化注入金融“活水”。成都建立总规模超119.41亿元的风险补偿资金池;与23家金融机构合作开发“科创贷”“成果贷”“人才贷”“研发贷”等系列金融产品,帮助2800余家中小型科技企业获得信用贷款238.17亿元,其中“人才贷”支持213名高层次人才在蓉创新创业,“成果贷”支持高通量卫星互联技术等833项科技成果产业化。

除此之外,成都已培育国家和省级技术转移示范机构47家,推进建设天府国际技术转移中心、国家技术转移西南中心、成都知识产权交易中心等成果交易平台;建立完善技术经纪人培训体系,鼓励有条件的高校和专业机构结合实际,科学设置培训课程,采用“理论 实务 实战演练”的培训模式,开展线上 线下的技术经纪专业化、梯度化培训。

风起正是扬帆时,成都将进一步推动创新链与产业链资金链人才链深度融合,切实提高科技成果转化和产业化水平,支撑产业建圈强链,助力经济高质量发展,全面塑造发展新动能新优势,加快建成具有全国影响力的科技创新中心。

红星新闻记者 彭祥萍

编辑 于曼歌

(下载红星新闻,报料有奖!)

余甘果禁忌有哪些 什么人不适宜食用余甘果

余甘果又名牛甘果,是一种热带农作物,在我国主要是种植在南方地区,余甘果具有很多功效,不过对于体弱虚寒或者经常容易发生胃痛的这群人是不太适宜食用余甘果,如果余甘果食入过多可能会发生胃痛或者胃溃疡而且还会引发一些不良反应。一、不适宜食用余甘果人群我要新鲜事2023-05-12 05:51:440000开普勒-22b有生命吗,可能诞生奇异生命(目前未探测到)

对于开普勒-22b,大家应该有所耳闻,它是太阳系外宜居带上,第一颗被人类发现的行星。因为地球在太阳系中的宜居带上,有生命存在,所以很多人都好奇:开普勒-22b有生命吗?接下来就随小编一起去探索看看。开普勒-22b有生命吗,可能有我要新鲜事2023-05-11 12:29:400000狼群以家庭为单位,低级狼没有交配权,它们如何繁衍后代?

狼是野生动物中极为复杂的社会动物之一,狼群内有明确的等级制度和角色分工,其中甚至包括了繁殖的规则。你是否曾经好奇,当雄性狼排名较低时,它们如何繁殖后代呢?尽管低级狼没有交配权,但是它们仍然能够参与到繁殖过程中,为狼群的下一代做出贡献。本文将着眼于狼群繁殖的机制,探究低级狼如何在没有交配权的情况下,通过自身智慧和社会适应力为狼群的持续发展做出贡献。我要新鲜事2023-08-12 20:38:420000变色龙为什么会变色?躲避天敌等(变色原理揭秘)

变色龙能够随着环境的颜色变化而改变自身的皮肤颜色,这是很好的伪装方式,那变色龙为什么会变色呢?其实除了能躲避天敌,还具备传递信息的作用,而之所以能够变色,也是因为它们有着特别的皮肤细胞,有两层皮肤,其中皮肤细胞颜色相当艳丽,所以可以通过结构的变化和反射光线来不断的改变着颜色,探秘志带大家寻求答案。变色龙为什么会变色1、躲避天敌我要新鲜事2023-05-09 08:37:480000东北臭菜怎么吃 东北臭菜的价值和禁忌有哪些

很多人都听说过东北臭菜,东北臭菜的做法多种多样。不过最通常的做法就是将它拿来炒鸡蛋,或者是对东北臭菜进行腌制。虽然是叫做臭菜,但是它的口感其实并不是特别臭,相反它还有一股清香,非常适合人们拿来烹饪食用。一、东北臭菜的价值我要新鲜事2023-05-12 14:28:230001