盘点世界十大经典物理实验,伽利略自由落体实验闻名世界

说起世界十大经典物理实验,想必这是理科生才会比较了解的吧!不得不敬佩那些伟大的科学家们,在浩瀚宇宙的海洋中不断的挖掘探索,才有了世界十大经典物理实验的出现。下面小编就来为你盘点世界十大经典物理实验。

一、伽利略的自由落体试验

伽利略的自由落体试验是十大经典物理实验之一,在16世纪末,人人都认为重量大的物体比重量小的物体下落的快因为伟大的亚里士多德是这么说的。伽利略,当时在比萨大学数学系任职,他大胆的向公众的观点挑战,他从斜塔上同时扔下一轻一重的物体,让大家看到两个物体同时落地。

他向世人展示尊重科学而不畏权威的可贵精神。伽利略的自由落体试验在世界十大经典物理实验中是十分著名的,甚至被列入了高中的教科书。

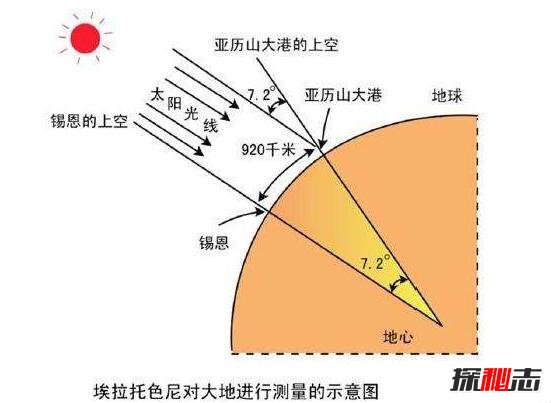

二、埃拉托色尼测量地球圆周

埃拉托色尼测量地球圆周也是世界十大经典物理实验之一。在公元前3世纪,埃及的一个名叫阿斯瓦的小镇上,夏至正午的阳光悬在头顶。物体没有影子,太阳直接照入井中。埃拉托色尼意识到这可以帮助他测量地球的圆周。在几年后的同一天的同一时间,他记录了同一条经线上的城市亚历山大(阿斯瓦的正北方)的水井的物体的影子。

发现太阳光线有稍稍偏离,与垂直方向大约成7度角。剩下的就是几何问题了。假设地球是球状,那么它的圆周应是360度。如果两座城市成7度角,就是7/360的圆周,就是当时5000个希腊运动场的距离。因此地球圆周应该是25万个希腊运动场,今天我们知道埃拉托色尼的测量误差仅仅在5%以内,所以被列入了世界十大经典物理实验之中也是很不足为奇的。

三、伽利略的加速度试验

伽利略继续他的物体移动研究,他做了一个6米多长,3米多宽的光滑直木板槽。再把这个木板槽倾斜固定,让铜球从木槽顶端沿斜面滑下。然后测量铜球每次下滑的时间和距离,研究它们之间的关系。

亚里士多德曾预言滚动球的速度是均匀不变的:铜球滚动两倍的时间就走出两倍的路程。伽利略却证明铜球滚动的路程和时间的平方成比例:两倍的时间里,铜球滚动4倍的距离,因为存在重力加速度,这个实验在十大经典物理实验中也是很著名的。

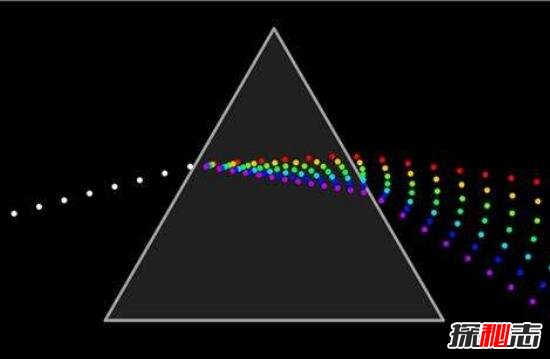

四、牛顿的棱镜分解太阳光

牛顿的棱镜分解太阳光也是十大经典物理实验之一,艾萨克·牛顿出生那年,伽利略与世长辞。牛顿1665年毕业于剑桥大学的三一学院。当时大家都认为白光是一种纯的没有其它颜色的光,而有色光是一种不知何故发生变化的光(又是亚里士多德的理论)。

为了验证这个假设,牛顿把一面三棱镜放在阳光下,透过三棱镜,光在墙上被分解为不同颜色,后来我们称作为光谱。人们知道彩虹的五颜六色,但是他们认为那时因为不正常。牛顿的结论是:正是这些红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫基础色有不同的色谱才形成了表面上颜色单一的白色光,如果你深入地看看,会发现白光是非常美丽的。

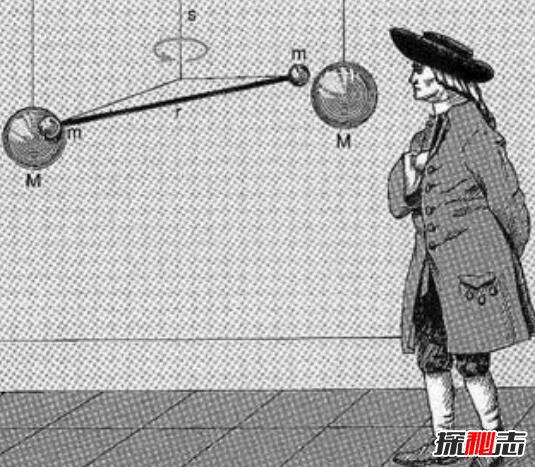

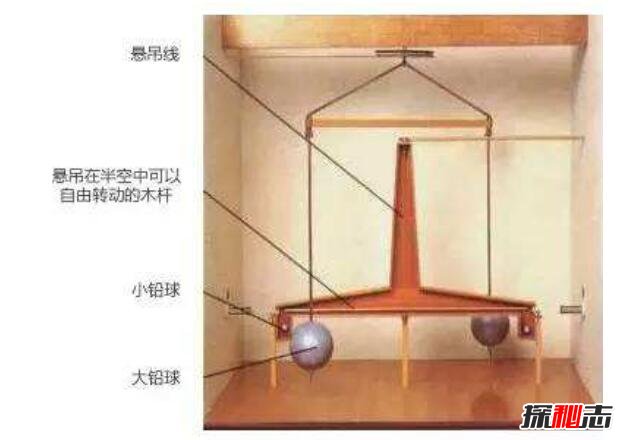

五、卡文迪许扭秤试验

18世纪末,英国科学家亨利·卡文迪许决定要找到一个计算方法。他把两头带有金属球的6英尺木棒用金属线悬吊起来。再用两个350磅重的皮球放在足够近的地方,以吸引金属球转动,从而使金属线扭动,然后用自制的仪器测量出微小的转动。

测量结果惊人的准确,他测出了万有引力的参数恒量。在卡文迪许的基础上可以计算地球的密度和质量。地球重:6.0×10^24公斤,或者说13万亿万亿磅。

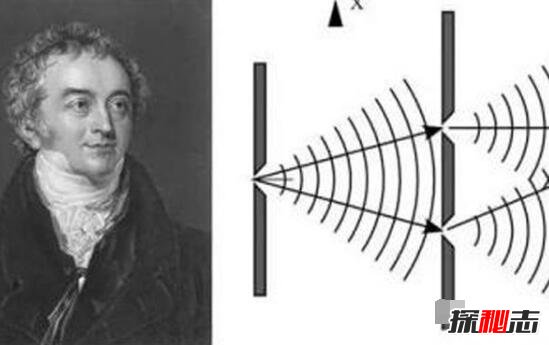

六、托马斯·杨的光干涉试验

1830年英国医生也是物理学家的托马斯·杨向这个观点挑战。他在百叶窗上开了一个小洞,然后用厚纸片盖住,再在纸片上戳一个很小的洞。

让光线透过,并用一面镜子反射透过的光线。然后他用一个厚约1/30英寸的纸片把这束光从中间分成两束。结果看到了相交的光线和阴影。这说明两束光线可以像波一样相互干涉。这个试验为一个世纪后量子学说的创立起到了至关重要的作用。

七、让·傅科钟摆试验

1851年法国科学家傅科当众做了一个实验,用一根长220英尺的钢丝吊着一个重62磅重的头上带有铁笔的铁球悬挂在屋顶下,观测记录它的摆动轨迹。周围观众发现钟摆每次摆动都会稍稍偏离原轨迹并发生旋转时,无不惊讶。

实际上这是因为地球自转使得地面并非惯性系,从而在地面上看,向地球自转轴运动的物体受到沿纬线方向的惯性力(科里奥利力)。傅柯的演示说明地球是在围绕地轴旋转。在巴黎的纬度上,钟摆的轨迹是顺时针方向,30小时一周期。在南半球,钟摆应是逆时针转动,而在赤道上将不会转动。在南极,转动周期是24小时。

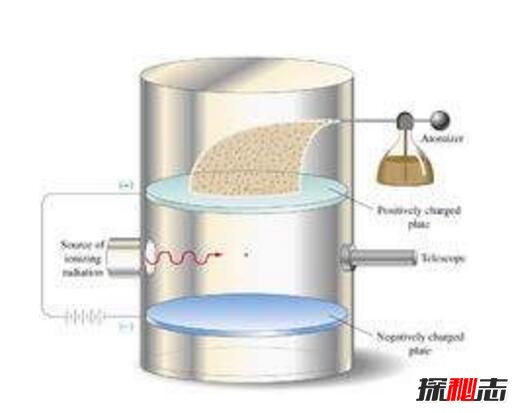

八、罗伯特·米利肯的油滴试验

很早以前,科学家就在研究电。人们知道这种无形的物质可以从天上的闪电中得到,也可以通过摩擦头发得到。1897年,英国物理学家托马斯已经得知如何获取负电荷电流。1909年美国科学家罗伯特·米利肯开始测量电流的电荷。他用一个香水瓶的喷头向一个透明的小盒子里喷油滴。

小盒子的顶部和底部分别放有一个通正电的电板,另一个放有通负电的电板。当小油滴通过空气时,就带有了一些静电,他们下落的速度可以通过改变电板的电压来控制。经过反复试验米利肯得出结论:电荷的值是某个固定的常量,最小单位就是单个电子的带电量。

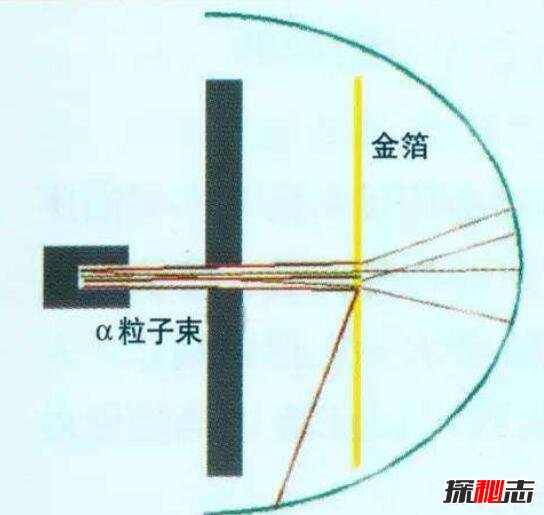

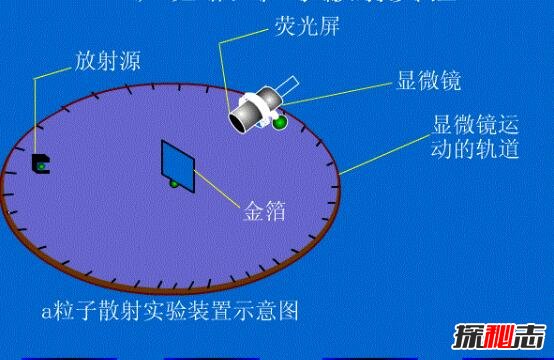

九、α粒子散射实验

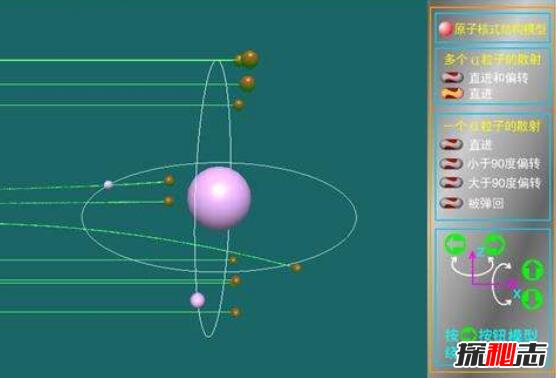

卢瑟福从1909年起做了著名的α粒子散射实验,推翻了汤姆生“枣糕模型”,在此基础上,卢瑟福提出了核式结构模型。

实验用准直的α射线轰击厚度为微米的金箔,绝大多数α粒子穿过金箔后仍沿原来的方向前进,但有少数α粒子发生了较大的偏转,并有极少数α粒子的偏转超过90°,有的甚至几乎达到180°而被反弹回来.

结果:大多数散射角很小,约1/8000散射大于90°; 极个别的散射角等于180°。

结论:正电荷集中在原子中心。

大多数α粒子穿透金箔:原子内有较大空间,而且电子质量很小。

一小部分α粒子改变路径:原子内部有一微粒,而且该微粒的体积很小,带正电。

极少数的α粒子反弹:原子中的微粒体积较小,但质量相对较大。

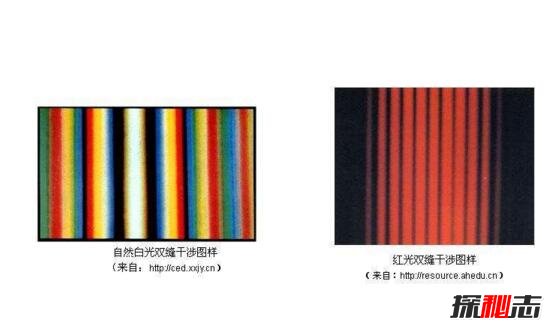

十、托马斯·杨的双缝实验

牛顿和托马斯·杨对光的性质研究得出的结论都不完全正确。光既不是简单的由微粒构成,也不是一种单纯的波。20世纪初,麦克斯·普克朗和艾伯特·爱因斯坦分别指出一种叫光子的东西发出光和吸收光。但是其他试验还是证明光是一种波状物。经过几十年发展的量子学说最终总结了两个矛盾的真理:光子和亚原子微粒,(如电子、光子等等)是同时具有两种性质的微粒,物理上称它们:波粒二象性。

将托马斯·杨的双缝演示改造一下可以很好的说明这一点。科学家们用电子流代替光束来解释这个实验。根据量子力学,电粒子流被分为两股,被分得更小的粒子流产生波的效应,他们相互影响,以至产生像托马斯·杨的双缝演示中出现的加强光和阴影。这说明微粒也有波的效应......

地球每秒狂飙500米 带来昼夜交替 地球自转有证据吗

数千年来,人类提出了各种理论并进行了各种实验却都没有成果,直到近代科学的兴起,地球自转才真正被证明。地球自转是地球围绕自己的轴心旋转的运动,这个运动给人类带来了昼夜交替和季节变化,并对地球上的每个人和生物产生影响。一、地球自转我要新鲜事2023-07-21 20:08:570000猪肾移植人体后成功撑过1个月,异种移植为什么选猪呢?

据华盛顿综合电报道,美国医生为一名脑死病患移植经过基因改造的猪肾脏,猪肾已为维持人体生命正常工作32天,创下新高纪录。这是一项足以在医学界内掀起了一股巨大的惊讶和震撼的消息,提高了异物种器官移植的可能性。我要新鲜事2023-08-26 17:09:120000庞统为何故意死在落凤坡:庞统愚昧做了替死鬼(假扮刘备)

庞统是为了救刘备所以死在了落凤坡,庞统的性格本身比较狂妄,并且从来不去揣测刘备的心理。所以在刘备手下混的并不是很好,当然刘备信任诸葛亮比较多,所以对于庞统并不是很在意。此次出征将的卢马交给庞统,当敌军看到就会以为是刘备,从而庞统被误认为成刘备。其实诸葛亮早算出此战大凶,庞统自身愚昧做了替死鬼。一、谁称庞统为凤雏我要新鲜事2021-08-08 22:23:040000亿年前地球的特大暴雨,未来是否还会出现(全球变暖危机)

早在古代,水就是生物生长和发展的必要条件之一。然而,水虽然是生物的重要元素,但并不是越多越好。在我们的地球上,曾经有过水导致地球上生物灭绝的例子。我要新鲜事2023-05-14 06:36:400000