双缝干涉实验:平行宇宙或许存在,科学家用实验揭开神秘面纱

在无垠的宇宙中,隐藏着无数个神秘的领域,其中一个引发了人类无尽的好奇心和想象力——平行宇宙。平行宇宙是一种超越我们熟知的现实的存在,它们与我们的宇宙共同存在,但却在不同的维度和时间轨迹中演绎着独立而多样化的故事。

当我们想象平行宇宙时,我们不禁思考着这个世界的不同可能性。也许在某个平行宇宙里,地球上的历史发展出了不同的轨迹,一切都与我们所熟知的完全不同。在另一个平行宇宙里,科技的进步可能远远超越了我们的想象,给人类带来了前所未有的奇迹。还有一些平行宇宙,可能与我们的宇宙相似,但微小的变化却引发了巨大的影响,让我们的生活产生截然不同的结果。

平行宇宙的概念早在科学与哲学的交汇点上就有所探讨。量子力学中的多世界理论就是其中之一,它提出了宇宙的分支结构,每个分支代表一个可能的现实。这种理论认为,在每个瞬间,宇宙会产生无数个分支,每个分支都是一个平行宇宙的诞生。

尽管平行宇宙仍然属于科学界的探索领域,但它已经成为文学、电影和艺术作品的常见主题。从《时间机器》到《黑镜》,从《星际穿越》到《终结者》,平行宇宙的概念为我们提供了无限的创作空间,让我们思考和质疑现实世界的本质。

然而平行宇宙真的存在吗?物理学家们曾进行过离奇的双缝实验,或许揭示了平行宇宙的存在。

光微粒说与光波动说

18到19世纪,关于光到底是以粒子还是波动的形式传播的争议很大。在17世纪,牛顿提出了他的光学理论,认为光是由微小的粒子(被称为光子或光线)组成,这些粒子以直线的方式传播。根据牛顿的观点,光的颜色是由这些微小粒子的属性决定的,不同颜色的光对应着不同类型的粒子。牛顿通过一系列实验和推理来支持他的粒子理论。其中包括他的经典实验,比如将白光通过一个棱镜,产生了光的分散现象,形成彩虹色谱。他还提出了粒子理论来解释光的反射、折射和干涉等现象。

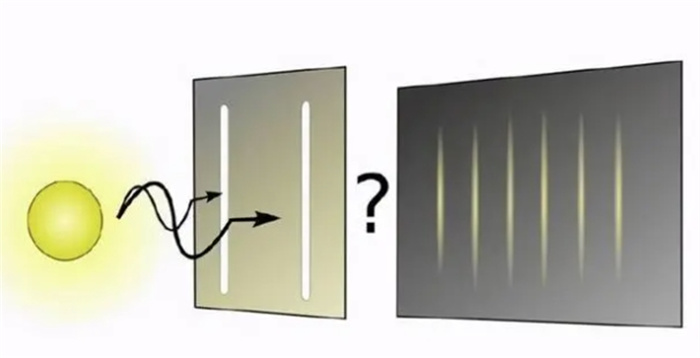

然而英国科学家托马斯·杨认为光是像声音一样以波的形式传播。为了证明这一点,托马斯·杨设计了著名的双缝实验,希望能够观察到光的干涉现象,从而支持光的波动理论。

他在一个不透明的隔板上,开了两个非常细小的狭缝,使光能够通过。光源照射在这个隔板上,然后在隔板后面放置一个接收屏幕。当光通过两个狭缝后,就会在屏幕上形成图样。如果光束是由经典粒子组成,那么屏幕上就会显示两条对应缝隙形状和大小的单缝图样总和;然而事实上光通过两个狭缝后会出现干涉现象,出现一系列明暗相间的条纹。这种情况是因为光在传播中,像是水波一样产生了互相干扰,这证明了光其实是以波的形式存在的。在此之后,光微粒说逐渐式微,直到1905年爱因斯坦在光电效应理论上的突破。

光的波粒二象性

在光电效应中,金属表面受到光照射后,会发射出电子。根据传统的波动理论,预期光的能量会被连续地传递给金属中的电子,直到电子获得足够的能量才能从金属表面解脱。然而,实际观察到的现象是,当光照射的频率高于某个阈值(称为截止频率)时,电子会立即发射出来,即使照射光的强度很低。这是与波动理论不符的。

爱因斯坦提出的解释是,光的能量是由一系列离散的能量单元组成的,这些能量单元被称为光子。光子具有粒子性质,每个光子携带一定的能量,与光的频率成正比。当光照射到金属时,光子与金属中的电子发生相互作用,将能量转移给电子。只有当光子的能量大于金属中电子的束缚能时,电子才能被解脱出来。

这个理论突破揭示了光的粒子性质,并解释了光电效应的观察结果。它对于量子力学的发展和对光的本质的理解产生了深远的影响。在爱因斯坦的解释中,光既可以解释为粒子(光子),也可以解释为波动(波动性质的干涉和衍射现象),光具有波粒二象性。

离奇的双缝实验

在知道光具有波粒二象性后,科学家们对双缝实验进行了升级。在传统的双缝干涉实验中,当我们不对光子进行观测时,光通过两个狭缝形成干涉条纹。这是因为光被视为波动性粒子,

同时通过两个狭缝后,在接收屏幕上产生干涉现象,形成明暗相间的条纹。

为了监测光子到底通过了哪个缝隙,科学家们加装了能检测光子的探测器,这时离奇的事情发生了。在接收屏幕上我们只会看到光点的分布,而不再观察到明暗相间的干涉条纹。起初科学家们以为是实验设备处了问题,但更换实验设备,并重复进行多次实验后都是这个结果。这个变体实验引发了一个重要的问题,即观察者的选择是否会影响实验结果?

纵观整个实验,观察者的选择并不会改变光子通过的具体狭缝,也无法预测光子在探测屏上的具体位置。这些结果是完全随机的,无法被观察者的选择所操控。但事实是当我们观测或测量量子系统时,我们的观测行为会干扰到系统自身的状态。在双缝干涉实验中,观测光子的行为改变了光子的传播方式,从而影响了实验结果,就好像光子“察觉”到了人的监视,从而呈现出了不同的实验结果。

平行世界的存在

1909年,杰弗里·泰勒爵士设计了一个精致的双缝实验,他使用极弱的光源使得每次只有一个光子通过双缝。结果屏幕上依旧显示出干涉图样(明暗相间的条纹),这显示出这个光子具有自己干涉自己的能力,它似乎能够同时通过两个狭缝。后来人们继续用单电子做实验,发现电子、中子、原子、甚至分子,都具有这种不确定性和随机性,人们称其为量子态。

物理学家们又仿照之前的实验,试图通过仪器测定电子究竟通过了哪条缝。结果发现同一时间永远都只有一个仪器侦测到电子,而且屏幕上也不再显示出干涉图样。

为此,物理学家尼尔斯·玻尔提出了著名的“哥本哈根解释”:当我们没有观测时,量子粒子(如电子)可以通过两个缝隙同时存在的概率幅分布。这意味着粒子的量子态是一个叠加态,包含了通过每个缝隙的概率幅。然而,当我们进行观测时,例如放置一个检测器来确定粒子通过哪个缝隙时,量子系统会发生量子坍缩,从而确定粒子的位置。这意味着粒子坍缩到一个确定的状态上,只通过其中一个缝隙。观测的过程会与量子系统相互作用,引起量子态的坍缩。

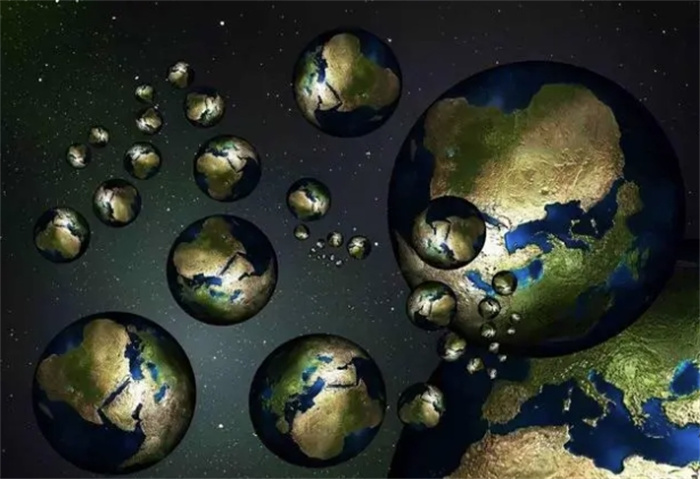

另一个著名物理学家埃弗雷特则为此提出了著名的多世界解释,当我们对量子系统进行观测或测量时,并不会导致量子态的坍缩。相反,系统的量子态会分裂成多个并行的分支,每个分支代表一种可能的测量结果。换句话说,观测过程不会导致唯一的结果,而是在不同的分支中产生不同的结果。

在多世界解释中,每个分支都代表一个"世界"或"实体",这些世界在观测过程中同时存在,但彼此相互分离。简单来说,就是电子在通过双缝后,实际上分成了两个世界,一个世界只能观察到它通过左边狭缝,而另一个世界则只能观察到它通过右边的狭缝。薛定谔的猫也是同理,世界因为观察分成了两个,一个是原子衰变猫死了的世界,另一个是原子没有衰变,猫还活着。

结语

双缝实验堪称世上最离奇的实验,它测量出的量子特性暗示着平行宇宙的存在,极大地改变了我们寻常的认知。或许在世界上真有无数个平行世界,也有无数个“我们”。

最后,由于平台规则,只有当您跟我有更多互动的时候,才会被认定为铁粉。如果您喜欢我的文章,可以点个“关注”,成为铁粉后能第一时间收到文章推送。

从月亮上看地球好恐怖,月球上看地球是什么样?

在现如今的科技水平中,人们登上月亮已经不是曾经那遥不可及的梦了。那在月球上看地球是一副怎样的画面,有人说从月球上看地球好恐怖,因为你看到的地球不会落山,就好像时间静止了一样,会感觉到一种莫名的恐惧。是否真的如所说的一样?到底在月亮上看地球是什么样的,一起来看看!从月亮上看地球好恐怖我要新鲜事2023-05-08 02:13:450001银河系被神秘力量拉扯,正以每秒600公里的速度,坠入宇宙深处

正如地球绕太阳运动,太阳绕银河系中心运动一样,银河系本身也在以每秒330公里的速度,朝着宇宙深处的巨引源运动。然而最近的观测结果表明:银河系的运动速度不是每秒330公里,而是每秒600公里,这意味着除了巨引源之外,宇宙深处还有一个神秘力量在吸引银河系,让银河系以更快的速度靠近它,那么这种神秘力量究竟来自何方呢?本期内容,我将带你一探究竟我要新鲜事2023-10-13 20:09:520000宇宙大爆炸为何发生,宇宙之前是否有物体(宇宙大爆炸)

现代科学用大爆炸理论来解释宇宙的起源,这个理论解释我们的世界是从奇点的爆炸中产生的,或者说空间中的一点也是时间点,在这个点上能量密度和质量达到无穷大,任何维度都属于零,是一个没有时间、空间和物质的点。那么这个奇点从何而来呢?是什么触发了大爆炸之前的倒计时?我要新鲜事2023-05-14 10:59:000002苍蝇为什么能在站在天花板上?爪底分泌液体(玻璃都能走)

解答:苍蝇的爪子在行走时分泌一种液体,可以增加苍蝇腿部的粘合力,而且苍蝇的爪底有个向内凹陷的结构,就像吸盘一样,所以才能站在天花板上,下面跟着探秘志一起来看看吧!苍蝇为什么能站在天花板上?我要新鲜事2023-05-10 11:18:160000最悲惨的苏联宇航员 回到地球却没有了祖国(流浪太空)

苏联的最后一个宇航员在太空当中流浪了300天的时间。现在我们地球上所有的宇航员基本上在太空中生活的时间都是半年左右。因为根据科学计算,一个宇航员在太空当中所接触到的宇宙辐射只能够支撑半年的时间。但是历史上曾经有一个来自于苏联的宇航员在太空里面流量了300天的时间,而最悲惨的一件事则是他在回到地球之后发现祖国已经没有了。苏联的宇航员我要新鲜事2023-05-15 21:25:340000