伦敦大瘟疫中亚姆村344人已死267人,为何剩下的人还不离开?

(说历史的女人——第1201期)

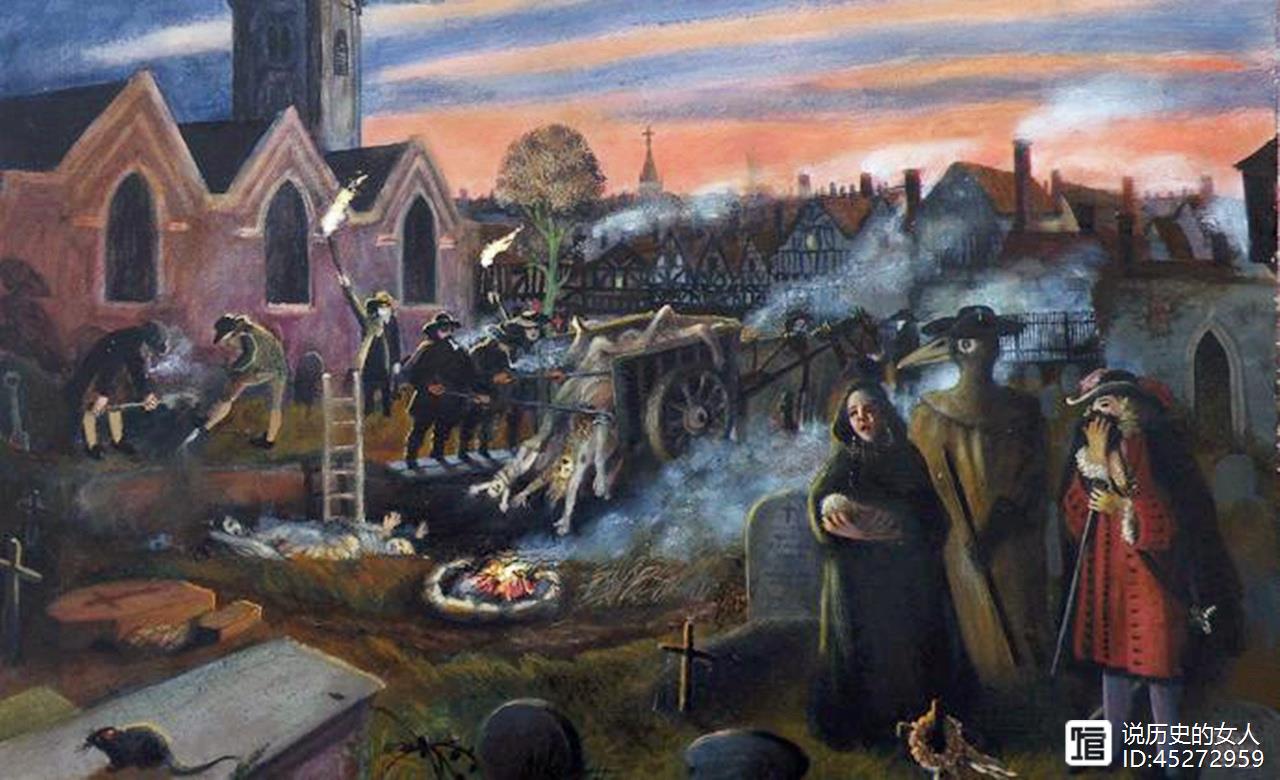

1665年至1666年间,英国发生了一次大规模的传染病,即黑死病(鼠疫)。此次瘟疫,导致8到10万人丧生,相当于当时伦敦人口的五分之一,这就是历史上有名的“伦敦大瘟疫”。

当时伦敦大瘟疫迅速在整个英国蔓延,使英伦三岛笼罩在巨大的恐怖之中,有一个小村庄就死了78%的人,但面对可怕的黑死病,村民们无一逃避,他们的做法令人尊敬,被载入史册。

村民们的做法之所以被载入史册是因为,他们用一个措施控制了这场瘟疫的蔓延,使英国摆脱了死亡的阴影。

(一)瘟疫来了

1665年夏天,伦敦已是一片人间地狱。在瘟疫最严重的时候,每周有7000余人死亡。这对于人口不到50万的伦敦来说,简直不可思议。按这样的速度,再过一年多,也就是70周后,伦敦,这个世界上的伟大都市将从地球上抹去!连英国国王查理二世都慌了,他不顾一切地逃到了牛津郡;连那位伟大的天才牛顿也慌了,当然那时他还只是一个刚从剑桥大学毕业的学生,他移居到了沃尔斯普乡下。

当时伦敦市面上的绝大多数商业活动陷入瘫痪状态,富商们和各行各业的职人都已经纷纷撤离;只有少数牧师、医生和药剂师愿意留下来,在疫症肆虐的整个夏天里协助其他民众抵抗瘟疫。当然,当时的伦敦市长罗伦斯先生(Sir John Lawrence)本人也留守在城中。

尽管伦敦当局采取了众多措施,但效果甚微,黑死病已经影响到英国的其他区域,它以不可预知的速度向英格兰中北部突飞猛进。

英国中部的德比郡,有一个群山环绕风景秀丽的小村庄,名叫亚姆村。这是个只有几百人的小村庄,村民们以农业和矿业开采卑微而从容地生存着。不过这个小村庄也有一个优势,它是英国南北交通的一个小小的枢纽。

不久,这个小村庄不再宁静。

1665年9月,亚姆村的一位名叫乔治·维卡斯的裁缝,从伦敦订购了一包布料。布料送达后,他发现面料有些潮湿,便用火把布料烘干。就是这个不经意的做法给整个村庄带来了灭顶之灾。因为这些布料上跳出了一些跳蚤,跳蚤携带了鼠疫杆菌……

裁缝维卡斯很快出现了黑死病的症状:发高烧、头痛、呕吐、皮肤水疱等等。仅仅一周后,维卡斯便在痛苦中死去;然后他的妻儿也死去了;然后是裁缝的学徒和他的一家人。

接着,亚姆村人接连出现黑死病的症状,不久他们也一个接一个地死去。两个月内,黑死病夺去了村子中23个人的生命。亚姆村的村民意识到,瘟疫来了!

(二)一声断喝

蝼蚁尚且偷生,为人何不惜命。面对如此恐怖的情景,许多村民们准备逃离。因为留在村里无异于等死,逃出去尚有活的可能。

这时候,一个人站了出来,他的一声断喝,不仅改写了亚姆村的历史,更是改写了整个英国的历史。

他说:“大家不能走。如果撤离,就可能把黑死病传播到北方,为瘟疫推波助澜;如果留在村中,或许可以阻止瘟疫的蔓延!”

他是谁啊?大家能听他的吗?

他叫威廉·莫泊桑,是亚姆村的牧师。他认为他有义务阻止瘟疫的扩散。而村民的外逃,无疑会把瘟疫带到其他地方。可当时逃命要紧,他的建议也并不是很顺利就得到大家的认可的,他付出了很大的努力。

首先,莫泊桑在当时的亚姆村还没有什么威信。因为他的前任,斯坦利牧师,本来在当地颇有声望,却因为拒绝执行英王查理二世的一项命令而被免职。这样,作为斯坦利牧师的继任者,莫泊桑还并没有受到村民的认可。不过当时,斯坦利牧师仍在村中生活。于是莫泊桑牧师找到了他。两人达成了共识,决定说服村民,让他们守在村中,不要外逃。其实这就是现在所说的隔离。

(三)众志成城

两位牧师对村民进行了苦口婆心的劝说:“大家如果走的话未必能活,谁也不知道是否已经被感染了瘟疫;如果不走的话很可能会死,哪怕没感染的人也很容易被感染。但是,这样至少不会再感染别人。留下来吧,让我们把善良传递下去!”

让全村所有的人都认同牧师的建议,这个难度可想而知。但两位牧师做到了。村民们遵从了牧师的决定。牧师还制定了三条规则:第一,礼拜活动从教堂移到室外,以免人群互相传染;第二,不允许任何死去的人埋葬进教堂,因为尸体可能传染瘟疫;第三,不允许任何人进入或离开亚姆村。

于是在牧师的带领下,村民们众志成城,在村子北边用石头修筑了一道围墙,并派人在村口把守,不许任何人员出入。为确保能够得到食物和其他物资的供给,村民只能在隔离墙上挖出孔洞,并把泡在醋里的硬币放在孔洞里(当时人们认为醋能够起到消毒作用)。周边村子的商贩会定期从孔洞里收集这些硬币,然后留下一些食物。这样避免了外人和亚姆村人的接触。

当然,在村子里,人们也想尽一切办法来消除瘟疫,避免大家的互相感染。一旦出现黑死病症状的感染者,就要到酒窖或地下室中进行隔离。然而不幸的是,这些进入酒窖与地下室的村民都失去了生命,无一幸免。在首都伦敦尚没有办法来对付的灾难,何况医疗设备都很落后的农村呢?

1667年8月的8天时间里,一位叫伊丽莎白·汉库克的妇人接连失去了丈夫和6个孩子。她边拿手帕遮挡住嘴巴,边将家人的尸体拖到近郊的野地埋葬。

人们一个个接连死去,像一片片树叶从树上无声地落下……

威廉·莫泊桑牧师的妻子也未能幸免,她在被确认感染黑死病的前一天告诉丈夫说,“周围的空气闻起来甜甜的。”

这就是当时人们在瘟疫中得到的经验。如果一个人闻到空气有甜甜的味道,就意味着他已经感染瘟疫,体内的器官已受损甚至开始腐烂。

于是人们开始戴起塞满药草的面具,避免闻到这种甜味。甚至有人坐在臭水沟里,来躲避这些甜味的空气。但所有的这些努力都于事无补,死亡人数不断增多,原本秩序井然的亚姆村落很快瓦解。村中道路遭到毁坏;花园无人照料,杂草丛生;田地里的粮食成熟了,无人收割……

村中的每一个人都挣扎在死亡线上,没有人知道谁会成为黑死病的下一个患者。人们依赖周边村镇上送来的食物,过着战战兢兢、如履薄冰的生活。

(四)一座丰碑

在黑死病的肆虐下,亚姆村有200多人相继死去。村里的石匠也死了。此后再死去的人,没有人为他们刻墓碑了。村民们只能自己学着雕刻墓碑,趁自己还活着,预先雕刻好自己的墓碑。莫泊桑牧师还让人们提前写下自己的墓志铭。

到了1666年8月,黑死病让亚姆村遭到毁灭性打击,全村344个村民中,有267人死亡,死亡率达到了78%!

昔日和平宁静的亚姆村一片死寂。但在这死寂中却凝重地出现了267座墓碑。

“亲爱的孩子,你见证了父母与村民们的伟大”—— 这是矿工莱德给死去的女儿刻下的碑文。

“原谅我不能给你更多的爱,因为他们需要我” ——这是一位医生给自己写的碑文,他死后还在向自己的的妻子道歉。

莫泊桑牧师也死在这次瘟疫中。他的墓碑上刻着:“希望你们把善良传递下去”!

267座墓碑构成了一座伟大的丰碑。

亚姆村的村民选择了自我隔离,把自己封锁在一堵墙内。这堵墙成了一座伟大的“长城”。但它挡住的不是敌人,而是瘟疫的传播。某种意义上,这堵墙带给亚姆村的只是死亡,然而,它带给整个英国人的是重生!

在亚姆村自愿隔离400天后,这场横扫英国中南部的瘟疫消失了。这个渺小而安静小村庄,阻挡了黑死病在英国的蔓延,使英国北部免于被感染,成为英格兰最后的乐园。英国人保住了希望。

10年之后,英国国王查理二世知道亚姆村的事迹后,也深深被感动,他下令特批亚姆村后代世袭免税。但亚姆村人拒绝了国王的好意。亚姆村的这段历史后来被写进1950年版的英国教科书。

多年以后,人们会提出一个疑问,为何亚姆村人这么齐心?为何亚姆村人有如此高的觉悟?他们为何有如此伟大的奉献精神?

其实,这个问题很简单。这就是信仰问题。有信仰与无信仰的差别是:有信仰的人,活的是人;无信仰的人,活的是命。

亚姆村人都是有信仰的。

法国著名作家加缪在《鼠疫》中说:人人身上都潜伏着鼠疫,因为,世界上没有任何人能免受其害。

灾难来了不可怕,可怕的人们如何面对。如果人人只顾自己逃命,他也未必能逃得掉,相反会波及更多的人;如果大家众志成城,灾难终会低头而消失。一个民族往往在一次灾难中使自己成熟。

加缪又说:对未来的真正慷慨,是把一切献给现在。

亚姆村做到了这些。目前,武——汉——人就是这样做的,中国人也是这样做的。这次灾难终将结束!

(文/说历史的女人·花无去)

参考资料:《瘟疫年纪事》《鼠疫》等。

古代刑罚一丈红,惩罚后宫嫔妃(打到血肉模糊为止)

在我国古代皇帝的后宫中用于妃子的刑法非常多,比如我们熟知的一丈红,在电视中经常是有出现,还有像比较残忍的铁裙之刑也是其中之一,也都是属于女子妇刑的一种,但是一丈红是多用于特用来惩罚后宫嫔妃的一种酷刑,那么施行的方式又是怎么样呢?将女犯打到血肉模糊才罢休我要新鲜事2023-03-12 15:18:450008一品诰命夫人是什么意思:对官员妻子的封号(品级对标官员)

喜欢看电视剧的朋友对一品诰命夫人这个词汇并不陌生,甚至还听过二品诰命夫人、三品诰命夫人。不过听过归听过,很多人并不知道一品诰命夫人是什么意思,也不知道为什么古代那么多女子对这个称谓为何趋之若鹜,一起来了解一下一品诰命夫人是什么意思吧。一品诰命夫人是什么意思诰命夫人是唐朝至清朝时期对官员的妻子或者母亲的封号,其中有不同的品级,从高到低有一品到五品诰命夫人,再往下六品到九品则是敕命。我要新鲜事2023-05-13 01:08:4000012006年,杨虎城嫡孙找到参与杀害祖父的凶手:祝您活到110岁

1949年9月的一天.正是新中国成立前夕,在重庆歌乐山脚下的一座小屋内,几个国民党特务残忍的杀害了杨虎城将军及其两个孩子。为了彻底毁尸灭迹,特务给将军的脸上泼上了强酸,并将其遗体埋在院中的花坛深处。多年后,杨虎城将军的嫡孙杨瀚找到了当年杀害爷爷的凶手,一番交谈后,杨瀚说出了一句话,令众人震惊,他握着凶手的手说:祝您活到110岁。我要新鲜事2023-05-23 19:10:420001董奉与谁并称建安三神医:外科圣手华佗(医圣张仲景)

三国时期,董奉被人称为神医之一,和董奉其名的还有两个人,其中一人是大家很熟悉的华佗,还有一个是张仲景。这三人并称为“建安三神医”。被后世称颂为“杏林春暖”。他们的医术神乎其技。董奉与谁并称建安三神医董奉董奉是东汉建安时期的名义,其少年学医,信奉道教。年轻的时候董奉曾经做过小官,但是没多久就辞官归隐了。此后一直在家中练功和行医。董奉的医术水平很高,而且尤为难得的是,他给人看病并不收取钱物。我要新鲜事2023-05-12 07:30:170000郑成功是日本人吗 郑成功为什么把母亲开膛破肚

说到郑成功,相信大家都听过,他是明末时期人物,著名的抗清名将、民族英雄,经典战绩是收复台湾。因为母亲是日本人,所以经常有郑成功是日本人的传闻,不过这是不对的,因为郑成功父亲是汉族人,郑成功也在中国长大。另外,值得一提的是,作为大英雄的郑成功,却在母亲死后将其开膛破肚,这是为什么呢?接下来就随小编一起了解看看。一、郑成功是日本人吗我要新鲜事2023-05-12 17:15:040002