考官卖考题被判死罪,临刑前为求生说了一件事,唐高宗:免去死罪

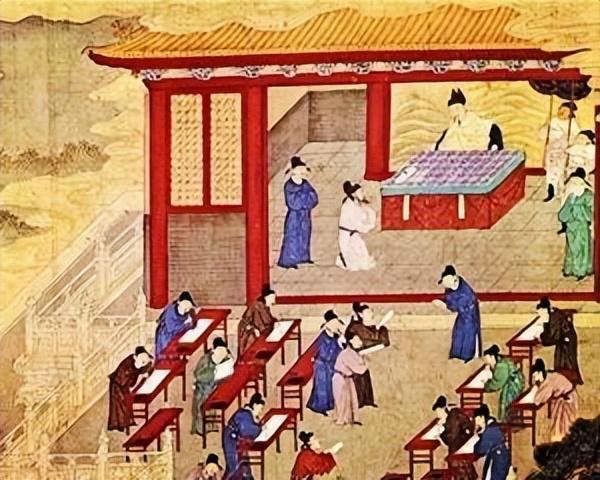

考试古往今来一直是热门话题,今有国考、事业编,古有科举考试。

通过大型考试,那些家境一般但怀抱理想信念的人,则可以顺利地实现阶级跨越,从而实现自己的人生价值。

所以,考试制度的公平和公正是十分重要的。一旦考试中有不公平的现象存在,就会违背考试最初的意义,甚至给整个社会层面带来负面影响,古今中外皆是如此。

那么,今天要讲的这个案子就与作弊有关。

这个案子名叫龙朔科案,在当时来讲可谓是惊天大案,这也是唐朝第一个科举作弊案。

而案子出名的原因不并在于考生作弊手段之高超,而在于考官的行为实在令人愤恨。此案一出,直接影响了后来的科举制度改革...

但值得一提的是,负责这场考试的考官员在接受惩罚的时候说了一段话,正是因为这句话,当时的皇帝唐高宗居然免除了他的罪,这究竟是怎么一回事呢?

龙朔三年,也就是公元663年,作为右史的董思恭和当时的考功员外郎权原崇一起主考科举。

右史的工作主要是负责记录皇帝言谈的,是一个六品级别的官,不算大官,但董思恭是个很有才华的人,十分得唐高宗李治的宠爱,也算是皇帝身边的近臣。

由于深得皇帝的信任,李治将这次监考的任务托付给了他。与他一起监考的权原崇官职也是六品,两人一起负责这次考试。

在一些考生认真备考准备前往长安考试的的时候,他们不知道的是,这次考试的题目已经被泄露出去了。

而且,泄露考题的居然不是别人,正是主考官董思恭。

据相关资料记载,龙朔三年,进士科最后的考试并没有成功举行,那么,这也就意味着在考试之前,这件事情就已经被曝光了。

究竟是怎么被发现的?史料里找不出非常详细的内容,但是我们可以稍加推断,董思恭作为主考官他是可以接触到考试试题的,他在神不知鬼不觉之中他将题目泄露出去,那些想要获得题目的人则靠重金换取题目。

但是,如果董思恭只将题目卖给少数人,严格做好保密工作的话,也许这件事就不会被暴露出去了。可是,他也没有想到,自己栽在了贪婪上。

既然想要荣华富贵,又怎么可能只卖给一个人呢?既然都铤而走险了,不如多捞一笔吧!

于是,董思恭私底下和他们说好价格,将同样的题卖给了多人。

要想人不知,除非己莫为,正当董思恭准备着监考事宜时,大事不妙,李治宣布考试暂停了。

董思恭慌了神,心想,一定是人多眼杂,有人疏忽,将此事败露了!

一时间,考题泄露的传言传开,朝廷上下和前来考试的考生们都十分的愤怒,想要皇帝李治给个说法。

那些指望走捷径的人希望落空了,剩下一批想要靠实力取胜的读书人也失去了良机,可以说这是科举届的一大丑闻。

那么,董思恭为什么要卖题呢?

毕竟,天下熙熙,皆为利来,天下攘攘,皆为利往。

董思恭只是一个六品小官,从小出生寒门,也没有什么背景,可是,倘若能够靠售卖考题日进斗金的话,何乐而不为呢?

这让众人惊诧不已,身为皇帝钦定的主考官,怎么能参与舞弊呢?这可是死罪啊!

董思恭泄题的事弄得满城风雨,影响很是恶劣。

皇帝下令要求彻查此案之后,竟然从董思恭的家中搜到了两张纸条。

而这两张纸条上写满了他泄题的罪证!可以说,有了这两张纸条,想要考取功名的人参加考试没有任何问题。

那么,这两张纸条上到底写了什么呢?

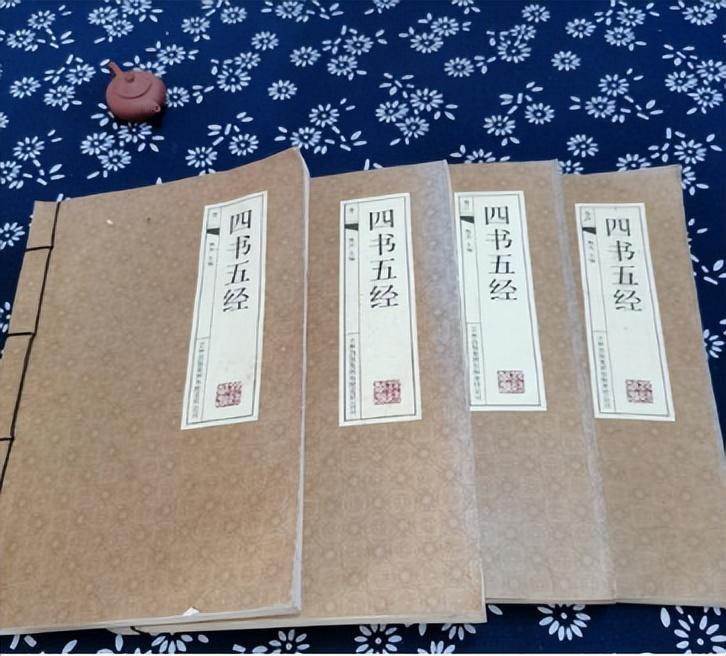

在这张纸条上,写满了各科考试的范围,既有进士科考什么策论,策论需要参考何种典籍,也表明了明经科主要考查的儒家经典中的章节。

董思恭在这两张纸条上,可以说把考试范围写的清清楚楚,就差直接给出答案了。

这意味着,无论谁来参加考试,只要有了这张纸条,稍微准备准备,根据考试范围提前背诵熟练,就可以轻轻松松拿下这场考试。

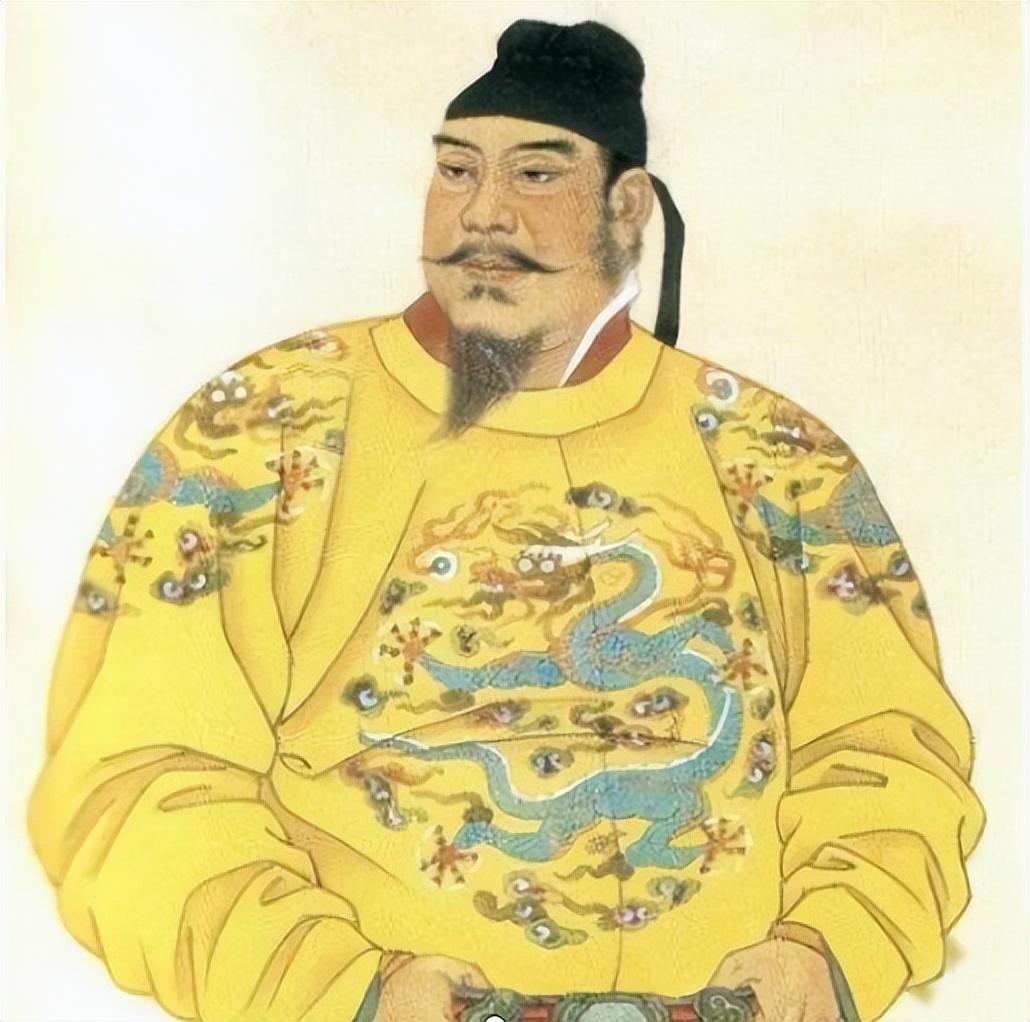

李治听说此事后大怒,毕竟自隋唐以来,科举还没有出过什么大的差错,可此时偏偏在自己手里出岔子了,这说出去实在是一件丢脸的事情。

科举考试是比较重要的选拔人才的途径,如果出了问题,岂不是影响皇威吗?

更重要的是,选拔人才的公平环境被打破,这是对于朝廷的公信力的巨大挑战。

愤怒之下,李治直接将董思恭、权原崇以及相关的人员全部打入天牢,由司刑等部门联查此案。

从董思恭的家里搜出罪证之后,可以说这个案子定罪已经是板上钉钉了。

经过调查,两位主考官都参与了这件事情,只是董思恭作为主犯,性质更为恶劣,而权原崇身为主考官之一,明知董思恭要知法犯法,还装聋作哑,如果他能够守住最后的底线,也许这件事就不会发生。

正如封演在《封氏闻见记》中用“赃污狼藉”四字来形容董思恭的此次事件。

龙朔三年四月壬辰,多方人士齐聚西内太极殿,这一天,将是决定董思恭和权原崇命运的一天。

审理案件之人已经将来龙去脉禀告给李治,但念在董思恭曾是皇帝身边的大红人,谁也不敢盲目定罪。毕竟,如果定罪定得不合适,是会让皇帝不满意的。

所以,只能听从皇帝李治发话了,这是最稳妥的办法。

李治的心里其实也挺为难的,他反复斟酌,心里满是无奈。

自从自己当了皇帝以来,他心里一直有一种感觉,那就是做事情不能任性为之了,要考虑自己所处的位置以及对整个朝野的舆论影响。

现如今,他的苦恼就在于要处置和自己有多年交情的老臣董思恭。

董思恭在他面前大声喊着:“陛下,饶命呀!难道你不念昔日春宫侍读之情吗?”李治语重心长地对董说,思恭啊,朕也不忍心杀你,可是如果朕不严惩你,怎么给后人一个交代呢?

李治回忆起自己和董思恭的过往,不免连连叹息...

董思恭出身卑微,家族里并没有什么显贵之人,他硬是凭借着自己的文采和能力,一步一步爬到现在,如今却犯了谁也没有想到的大错,而且这个错误根本无法弥补!

李治告诉董思恭,自己能做的最大妥协,就是不株连他的家眷,只要他一个人的性命。希望他能够以死谢罪。

董思恭明白,即使再不忍心,自己的这个错误也不可能逃脱死罪。于是他叩谢李治,沉重的说道:臣卑劣不堪,辜负陛下知遇之恩,罪大恶极,情愿领死。

事到如今,也没有别的办法了,毕竟是自己犯下了这么严重的错误,确实不该。可这个世界上哪有后悔药呀,做错的事就要为此承担责任,即使这件事的后果可能是丢掉性命。

正午,董思恭和权原崇等人被压上了断头台,披头散发的董思恭马上就要被问斩了,他身体被绳子绑得很结实,根本没有逃脱的可能。

场外围了很多大臣,他们将要见证这一幕。

唐高宗希望告诫那些观刑的文武百官们:你们要引以为戒,以后必不能再挑战大唐律刑的尊严了。

仿佛想要通过这个活生生的例子告诫百臣:你们看一下董思恭科举舞弊的后果,日后一定要引以为戒,不要再挑衅朝廷了。

行刑前,唐高宗来到董思恭的身边说道:“你出生贫贱,背后也没有豪门撑腰,能够依靠自己的努力到达今天的成就,已经很不容易了。

我因为欣赏你的文采,曾今破格提拔你,你应该好好表现不辜负我的一片信任,可是我万万没有想到你竟然能做出卖题受贿这件事。现在,你只有甘心受死给世人以警醒了!”

眼看着千牛刀马上要落到自己的头上,董思恭再也忍不住了,也许那一刻他心里想的是,如何才能保住自己的性命。

突然,他高喊了一声:“刀下留人!”

千牛卫赶忙将手中的刀子停在了半空中。

随后,只听董思恭说出了两个字...

这两个字就是“告变”。

简而言之,董思恭要揭发他人造反之事。

那么,他揭发别人究竟是为了保住自己的性命做的暂缓之策,还是确有此事呢?

董思恭话音刚落,千牛卫便收起了刀立刻去禀报皇帝。皇帝一听,忙下令将董思恭压至武德殿。

先不问斩了,先要问清楚何人造反,如果真有其事,也许董思恭就可以将功抵过了。

刚从刀下捡了一命的董思恭跪在皇帝面前,神情紧张。

“既然你说有人造反,那到底是谁呢?”李治希望从他口里听到一个答案。

董思恭说,是右相李义府。

李义府是当时的中书侍郎、同中书门下三品。

听到这个答案,李治很是吃惊,虽然李义府之前就有一些行径让他很不满意,但是谋反这件事,李治倒是没有想到的。

李义府身居相位数十年,有过几次受贿的污点,背后有武媚娘撑腰,平日里肆意妄为,喜欢谄媚,从为人来讲的确不受李治的喜欢。

李治明确对董思恭说,如果有半分隐瞒的话,那就是二罪并罚了。所以,如果你真的知道什么,一定要如实招来。如果不知道就不要胡诌,以免后果更严重。

董思恭自然也不敢隐瞒,把自己知道的全部都说出来了。

后来经查,这件事真的有一些蹊跷,李治顺着董思恭提供的线索去调查,果真查到了一些东西。

原来,李义府请术士给自己“转运”,试图窥探天机,被人举报有“异谋”。

最后,李义府获罪流放而死,结束了自己的一生。

这件事也侧面证实,董思恭说的话是事实。但不管董思恭是否有充足的证据证明李义府会谋反,但董思恭在咬人的时候歪打正着,结果死死地抓住了生的机会。

最后,董思恭顺利免去了死罪,虽然死罪被免去了,但活罪还是得受的。

于是,李治再三思索,决定将他流放到岭南,这个活罪的确也挺折腾人的。

岭南在古代算是蛮荒之地,被流放后的董思恭没有了昔日的福分,留给他的只有无法适应的气候和恶劣的生活环境,所以,没过多久,他就病死在了岭南。

从他流放的那一刻起,功名利禄就再与他无关,他面对的是甚至不及以前一分的生活。

而这一切,只因贪欲所导致的一步错,步步错...

至此,轰动朝廷的龙朔科案也算告一段落了,在很长一段时间内科举考试的考风十分的不错,没有人敢再顶风作案。

唐朝的科举制度作为选拔人才的有效途径,在政治上和思想上的成效都是比较明显的,它的直接作用就是通过选拔人才巩固中央集权;另外一方面,通过考试内容的规定,可以达到统一统治阶级思想的目的。

在这种十分重要的制度下,董思恭走上了错误的道路,虽然没有被处死,但最终流放岭南,结局悲惨。

这也警示我们:贪如火,不遏则燎原;欲如水,不遏则滔天。

在面对名利的诱惑时,应该多想想后果,三思而行。

他试图再现大唐辉煌,结果因儿子太差,成仅38年的短命王朝!

在五代十国时期,中国的政治局势极为混乱,一些短命的王朝层出不穷。但是,南唐却在这个动荡的时期中存活下来,成为一个有影响力的国家。南唐的两位皇帝,李昪和李璟,虽然在位时间不长,但是他们的事迹却为后人所称道。然而,这两位杰出的南唐皇帝的陵墓却一直被人遗忘。直到1958年,中国考古学家在南京江宁祖堂山南麓的牛首山脚下,发现了南唐二陵。我要新鲜事2023-07-14 12:14:250000济公在哪些个寺院修行过(国清寺、祗园寺道清、观音寺道净等)

济公是南宋时期的一名高僧,法号道济,在国清寺、祇园寺、观音寺、灵隐寺、净慈寺等修行过。济公的俗名是李修缘,在父母双亡后皈依佛门,他在国清寺出家,随后去祗园寺参访了道清禅师,去观音寺参访了道净禅师,最后投奔到了灵隐寺,师从高僧慧远禅师。灵隐寺修行我要新鲜事2024-03-16 18:50:360005庞统是怎么死的?在哪里死的呢:(在落凤坡被乱箭射死)

三国时期虽然是乱世,但是也还是出现了许多英雄豪杰,那些割据一方的诸侯里边要数刘备、曹操等人最为出名,而刘备手下中最出名的谋士则是诸葛亮,有时他的名声甚至还会盖过刘备,不过刘备帐下也并不只有诸葛亮一个谋士,庞统的才干其实并不输诸葛亮。庞统是怎么死的?在哪里死的呢我要新鲜事2023-05-13 04:05:560000任姓起源和来历:黄帝赐姓于儿子禺阳(封于任地)

任姓被认为是黄帝的儿子禺阳的后裔,当时黄帝赐封了12个封地给他的儿子,25个儿子中就有一个叫做禺阳的被赐予姓任,他就被封于任地,所以建立了任国,后代也就以任为姓。也有说法认为任姓源自风姓,是伏羲氏的后裔被封于任城,所以百姓才以国为姓。任姓起源和来历1.源自黄帝儿子禺阳我要新鲜事2023-05-09 17:58:360000梁山最垃圾的十个天罡:阮氏三雄(战绩平平)

梁山最垃圾的十个天罡是阮氏三雄、船火儿张横、解珍解宝、插翅虎雷横&美髯公朱仝、扑天雕李应、神行太保戴宗以及浪子燕青。在《水浒传》所塑造的世界观里,大多数梁山好汉都是名副其实的。但在所有天罡级别的英雄当中,只有十个是最不合格。包括浪子燕青在内的诸多天罡实力以及故事背景远远比不上其他天罡,因此难免为人们所诟病。一、阮氏三雄我要新鲜事2023-05-12 12:56:080000