朱棣迟迟不立太子,众臣苦劝不听,解缙说了三个字让他回心转意

朱棣登基称帝之后迟迟没有册立太子,而当年朱元璋可是在登基当天就册立长子朱标为皇太子。

朱棣的这个行为引起臣的不满和慌张,因此在永乐元年的三月,四月,和九月,明朝的大臣都向皇帝朱棣上表请求立太子。

但是朱棣却罔顾大臣殷切的立太子的愿望,而是采用各种理由搪塞过去。

最后,还是解缙说了三个字让朱棣回心转意了。

那么,朱棣为何为何迟迟不立太子?解缙又到底说了哪三个字呢?

朱棣这样做其实有方方面面的原因。

明朝从朱元璋起就确定了立嫡立长的继承制,并将此写进《皇明祖训》,要求后世子孙遵守,他的目的在于防止皇子们因为争夺皇位而发生宫廷惨案。

按立嫡立长制的话,朱高炽就是最受拥戴的皇太子人选。当时大臣们上表也大多要求册立朱高炽为皇太子,而朱棣却以“长子智识未广,德业未进”为由拒绝立朱高炽为太子,因为他不喜欢这个人选。

朱棣本人是高大威猛的形象,性格也是杀伐果断,他喜好纵横沙场,认为军事能力是为帝的一个重要考核项。

而朱高炽是什么样的形象呢?

史书中明确记载朱高炽是一个大胖子,胖到需要左右侍从搀扶才能行走,甚至有些跛脚,这样的形象根本不符合朱棣对皇太子的要求。

朱高炽不仅仅是形象不符合朱棣的要求,他的性格也不被朱棣所喜爱和欣赏。

朱高炽本人的性格偏文气,他热爱经纶歌赋,是个饱读诗书的书呆子形象。他不爱骑射,更别说上战场了。

而朱棣却是个在刀尖上舔血的热血将军的形象,他不喜欢如此柔弱的朱高炽,他喜欢的是能在沙场上拼杀的皇子,而朱高炽明显不符合。

同时朱高炽的政治理想也与朱棣不同,朱棣自封为永乐大帝,有一腔热血和满腹的雄才伟略,他渴望通过驰骋沙场来让扩充疆土,守卫国之领域。

但是朱高炽却是一位十分保守的人,缺乏进取精神,朱棣认为如果立朱高炽为太子,那么未来的他很可能守不住自己辛苦打下的天下。

当然,朱棣也不是完全放弃朱高炽,他会督促朱高炽减肥,

但朱高炽经常捂着肚子饿得在床上打滚,手底下的厨子看不过去了就会偷偷给朱高炽做夜宵吃,吃了夜宵的朱高炽不仅没有瘦下来,反而体重飙升,朱棣发现后气得直接将这位厨子斩首。

除了督促朱高炽减肥,朱棣还会让他学习骑射,但朱高炽却对骑射提不起兴趣,他最爱的还是儒学经典。

朱棣看着这样的太子人选,实在是喜欢不起来,这也是他罔顾大臣意见,迟迟不立太子的原因之一。

朱棣在三个嫡子中最喜欢次子,他叫朱高煦,他在朱棣眼中可谓是完美的皇太子形象。

他长的和朱棣一样高大威猛,对于弓马骑射他可谓是样样精通,在战场上,他还是个身先士卒,十分勇敢的猛将。

一般来说父亲们都喜欢像自己的儿子,尤其是那些有宏图大志的皇帝,他们更希望自己的儿子能够像自己,这样他的宏图大志就能由自己的儿子传承下去。

朱高煦不仅仅是形象和性格附符合朱棣的喜好,他还为朱棣的天下立下过汗马功劳。

在靖难之役中,朱高煦总是在在朱棣危难之际及时出现,救朱棣于水火。

在靖难之役中,朱棣在东昌惨败,大将张玉战死沙场,眼看朱棣就要死于战场,此时朱高煦带着一支人马前来,在千钧一发的危难之际救下了朱棣,可以说,没有朱高煦,也就没有后世的永乐大帝。

这样对比看来,朱棣应该会立朱高煦为太子,但为何朱棣还是选择了朱高炽呢?

这与朱棣自己上位当皇帝的过程有关,虽然朱棣当年是以藩王身份武力夺取皇位,但是在朱元璋去世时,朱棣是朱元璋最年长的嫡子,那么他当皇帝就符合朱元璋立下的立嫡立长的继承制度。

因此朱棣为了自己的帝位能够自圆其说,他就不敢打破这一继承制度去立次子朱高煦为太子。

而且朱高炽当年是朱元璋册立的燕王世子,深受朱元璋的宠爱。他本人虽然形象欠佳,性格不符合朱棣的喜好,但这些都是朱棣的喜好而已。

再加上朱高炽为人一向谦恭谨慎,从不会出现任何差错,并且在靖难之役期间,他虽然没有上阵杀敌,但也有坚守北平的功劳。

所以朱棣难以因为他个人的喜好去淘汰这个没有任何过错的嫡长子。

朱棣迟迟不立太子的第三个原因是朝中的大臣们在立储君时会有自己的选择,而当时的明朝朝廷中也是分为了两派,一派支持朱高炽,一派支持朱高煦。

当时朝中支持朱高炽的主要是文臣。

其中就有周王朱橚,他是朱棣的同母弟,在朱元璋所封的藩王中和朱棣的关系最近,朱棣即位后他曾上书请立朱高炽为太子。

而一位老将顾成也是朱高炽忠心耿耿的支持者,当年他陪同朱高炽坚守北平,后来李景隆率军围困北平,顾成提出了不少建议。

朱棣即位后,顾成因功获封镇远侯。他曾上书向朱棣请求过尽快立朱高炽为太子,不过被朱棣委婉拒绝了。

金忠是朱棣的心腹重臣,他则是坚决主张立朱高炽为太子,当他察觉到朱棣有想要立朱高煦为太子的想法时,他在朱棣面前历数历史上因废长立幼而造成严重后果的例子,生怕朱棣坏了祖宗立下的好规矩。

而支持朱高煦的也有很多,并且这些都是朝中的武将,他们的想法朱棣不能不顾及。

其中一位大将邱福就主张立朱高煦为太子,他是一位在靖难之役中立下赫赫战功的大将,在他看来在靖难之役中同朱棣共生死的朱高煦才是太子的合适人选。

朝中的不同意见都影响着朱棣,此时的他无疑是陷入两难之境。

朱棣对于太子人选有着个人的喜好,他更需要判断朝中人臣的倾向,他还要考虑朱元璋留下来的祖宗规矩,此时的朱棣真的是拿不定主意,十分头疼了。

为了尽快确定太子人选,朱棣向当朝的一位大才子——解缙咨询意见,而解缙说出了三个字就解了他的燃眉之急。

这位大才子解缙是何许人物呢?他到底说了什么呢?

解缙出生于书香门第之家,自幼就聪明绝伦,他习得一遍的文章就能够应口成诵,并在七岁就能写文章,作诗篇,且文采绝伦。

而在他十岁时,更能够每日背诵数千字文章,且终生不忘。

他成年后参加了江西乡试,位列榜首,会试时排名第七,廷试时他成功地登进士第。

他初入仕时,他就甚受朱元璋宠爱,常侍奉左右,并逐渐走向内阁首辅的高位。

当时朱棣在选择太子时征求了解缙的意见,解缙恭敬地答道:“皇长子仁孝,天下归心。”但朱棣并没有被打动。

看着朱棣还是犹疑不决,解缙说出了流传千古,并造就朱高炽帝王之路的三个字——“好圣孙”

就是这三个字后,让朱棣下定了决心,要立朱高炽为皇帝。

解缙这“好圣孙”的意思是朱高炽有一个很符合朱棣喜好的儿子,名叫朱瞻基,所以朱棣当年立下朱高炽为太子并不是看中的朱高炽的帝王才能,而是寄希望于朱高炽的儿子朱瞻基。

朱棣为何如此喜欢朱瞻基呢?

这要先从朱瞻基降生的那天夜晚说起,那天朱棣在睡梦中梦见了洪武帝朱元璋,梦里朱元璋将一个大圭赐给了他,并说:“传世之孙,永世其昌”。

醒来后朱棣就被告知自己的孙子朱瞻基出世了。

在古代,人们把大圭看成是权力的象征,朱棣认为自己的孙子朱瞻基的诞生对于自己来说是一个吉祥之兆。

他梦醒后马上跑去看朱瞻基,他发现这个小孙子长相极像自己,很有英气,未来一定是一位经世之才,英武大将。

朱棣没有看错,长大后的朱瞻基不仅有自己叔叔朱高煦的勇猛和英武,还有自己父亲朱高炽的睿智和淡定。

朱棣非常喜欢这个小孙子,在永乐九年朱棣便册立朱瞻基为皇太孙,朱棣对朱瞻基的喜爱可见一斑。

朱棣还经常带着朱瞻基征战蒙古,他对朱瞻基的表现也很是满意。

因此当解缙说出“好圣孙”时,朱棣就立马决定了要立朱高炽为太子。

谢缙不仅仅是为了朱高炽能够当选太子而说了“好圣孙”,他还在其他场合给予过朱高炽支持。

在一次宴会上,有位大臣做了一幅画,画中是一只老虎带着自己的一群小虎崽子,父子相亲的画面。

解缙一看到这幅画便立马题诗一首,诗里表达了父亲对孩子的偏爱和冷落。

朱棣一听,便想起来了自己一直都对朱高煦偏爱有加,而多次冷落了朱高炽,这也为日后朱高炽成功成为太子打下基础。

可以说朱高炽是在解缙的帮助下才当上了太子,但是解缙却因为多次为朱高炽说话而为朱高煦所记恨。

因此朱高煦就想通过陷害解缙来置他为死地。

当时朱高煦的近友邱福将军不小心将朝廷机密泄露了出去,但朱高煦却声称是解缙泄露的机密,这是赤裸裸地将黑锅扣在了解缙的脑袋上。

当时朱高炽也没有为解缙说话,而解缙确实也是朱棣身边的人,他是有这个嫌疑的,因为朱高煦的煽风点火,朱棣真的开始怀疑了解缙,但没有治他的罪。

此后解缙在担任科举阅卷考官的时候又被朱高煦所陷害。朱高煦诬告解缙阅卷时偏私,这次朱棣并没有像上次那样放过解缙,而是将他贬官远离朝廷。

但远离朝廷的解缙并没有远离阴谋,在他一次进京朝见时,又被朱高煦告了一状,这一状直接奠定了他日后入狱惨死的结局。朱高煦对朱棣告了什么状呢?

原来解缙因为公务要来京城汇报工作,但当时朱棣并不在朝,而是出去征战了,无奈中,解缙只能找到朱高炽汇报工作。

朱高煦知道后赶紧将这个消息汇报给朱棣,说解缙毫无人臣之礼。这次可彻底激怒了永乐大帝朱棣,他便将解缙抓进了牢里。

多年之后,朱棣问了一句:“解缙犹在?”臣下理解为朱棣想要处死解缙,就把解缙拉到大雪里冻死了事。

解缙可以说用自己的生命换来了朱高炽的太子之位,但朱高炽也没有辜负解缙的期望。

朱高炽虽然在武力方面不如朱高煦,但他仍然算得上是一位千古明君,甚至在登基的十个月内就开创了明朝的盛世时代,朱高炽拥有什么样的才能和特征才能做到这样呢?

朱高炽生性端重沉静,拥有一颗仁义之心。

当时明太祖朱元璋命令朱高炽和其他三个孙子在黎明破晓之际去检阅军队,唯独朱高炽回军较晚。

朱元璋问他缘故,朱高炽说清晨太冷了,他说他想等士兵吃好早餐后再检阅,因此故意去晚了。朱元璋为朱高炽的这种体恤下属的仁慈之心所感动。

而这颗赤子之心,也为他赢得了大臣的拥戴和爱护以及百姓的支持。

除了仁心,朱高炽的性格也称得上睿智冷静。

当年朱棣在北京起兵南下后,他将自己的发妻徐氏和长子朱高炽留在北京。

北京边据点如涿州、雄县等虽然暂时归于朱棣的统治之下,但是朱棣当时的兵力不够,因此没有在这些据点布放,那么这些据点根本拦不住当时在对立阵营的李景隆所带的兵。

此时的北京城处于危机时刻,李景隆带领军队将北京团团围住之后再集中兵力猛攻北京九门。

而此时在城内留守的朱高炽手里只有一些老弱病残的兵,这些兵根本抵挡不住城外的进攻。

朱高炽并没有丝毫的慌张。

他先是不分昼夜地督治守备事务,然后十分注重安抚城中百

姓的情绪,这样整个北京还是一片安稳有序的状态。

朱高炽还礼贤下士,态度谦恭地询问一些熟知兵旅生活并有才识的文吏,他推诚待之,这些文吏也尽心给他提建议。

在朱高炽的领导下,众人众志成城地在应对城外的敌军。

李景隆竟一时难以攻破克,无奈之下,他只能采取继续在外围困的策略。

让李景隆没想到的是一向柔弱的朱高炽竟然每夜都派遣士兵出城门偷袭他们,这让李景隆军队里的将士每夜都难以安眠。

不久,远去大宁的朱棣也带领军队回到了北京,朱棣大军开始攻击驻扎城外的李景隆军队,朱高炽乘势出城与朱棣军队形成内外夹击之势。

李景隆大败,他带领的南军四散奔逃,溃不成军。

在留守北京的任务里,朱高炽可谓是圆满完成,他以万人的军队抵挡住了李景隆的五十万南军,这是朱高炽在靖难之役中最辉煌的一幕。

朱高炽在位期间还平反了很多冤假错案,将受冤的官员释放出来,并恢复他们的名誉,还将他们饱受折辱的家属都解救出来。他的这些举措让朝中恢复了清平有序的局面,从而组建起一个更好的管理国家的团队。

朱高炽另一个重大的举措是重组内阁,他给予内阁学士行政权力,重用文官充实行政机构,组建骑起一个正规的文官政府。

同时他精简机构,消除冗官冗吏,他处处以唐太宗为楷模,修明纲纪,爱民如子,他在位仅仅八个月却却获得了“天下清平,朝无失政”的高度评价,让人叹服。

朱棣当年在选择继承人时多重考虑,难以抉择,在解缙的三字进言下终于决定立朱高炽为太子,实际上他看重的是朱高炽的儿子朱瞻基。

尽管朱棣看不上朱高炽,朱高炽在位期间却是政局清明,万民安业,也算是对得起解缙拿性命帮他换来的皇位。

封建时代的立太子被看作是国本大事,皇帝急,皇子急,大臣也很急,好在朱棣立太子时期,各方势力较劲一番后,选择出了朱高炽承接帝位,给了天下黎明百姓一段安居乐业的好日子。

严嵩父子俩是被谁扳倒的:首辅徐阶,忍辱负重几十年

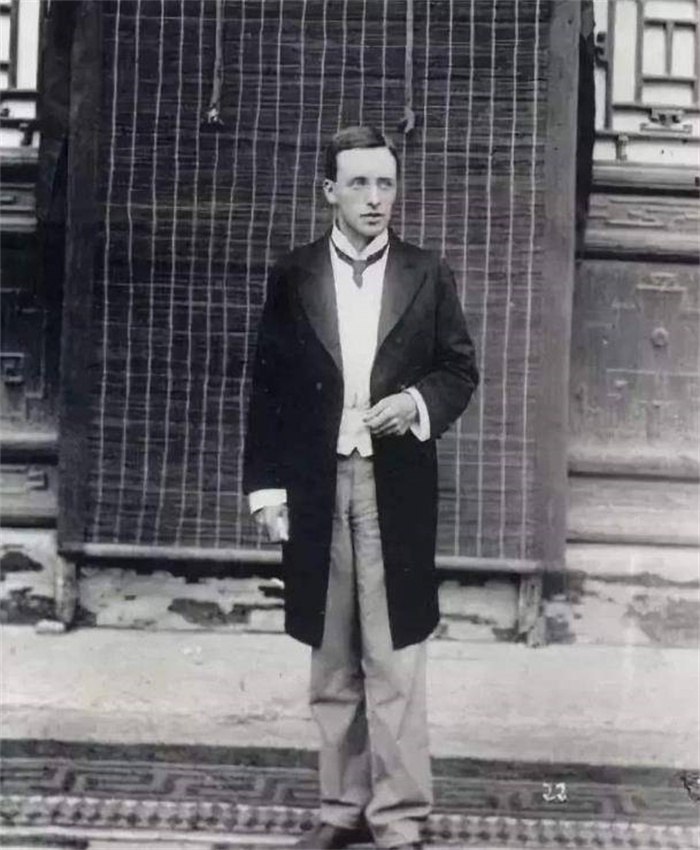

明朝享国276年,设立的首辅高达78位,其中大多都很正义,但有少数特别坏,比如嘉靖皇帝时期的首辅严嵩,他与儿子两人被称为大小阁老,在朝堂上结党营私,贪赃纳贿,陷害同僚,执政15年使明王朝的国力逐渐衰弱!然而如此权势的严嵩,却被自己最亲密的盟友徐阶扳倒,这是怎么回事呢?接下来就随小编一起去了解看看。一、严嵩父子俩是被谁扳倒的我要新鲜事2023-05-13 18:27:130006溥仪的英国老师庄士敦,曾有过四段恋情,但却一生未婚

有看过电影《末代皇帝》的朋友,应该都对其中溥仪的那位来自英国的老师有着极为之深刻的印象,实际上,这位老师在历史上真的存在,他来自英国,曾经受到清朝皇室的邀请,担任溥仪的老师。我要新鲜事2023-05-20 20:41:370000李白是哪个朝代的诗人 他是唐代最浪漫的诗人

大家应该都读过静夜思这首诗,这首诗是李白所写的一首诗,李白是我们语文课上出现频率最多一位诗人,李白在写诗方面有非常大的成就,对于李白,每个人都应该非常了解他,相信大家应该也都知道李白是哪个朝代的诗人。一、李白简介我要新鲜事2023-05-08 22:18:240000诸葛亮临终前大喊的庞德公 到底是什么牛人(孔明之死)

诸葛亮口中的庞德公在传闻中是一个会续命的牛人。传说庞德公也是一位神人隐士,他的学术研究是非常高深的,诸葛亮对他也是非常的敬仰,很多野史更是将他神化了,说他懂得通灵,还会续命之术,很多人都想要邀请他出山,可是最终都被拒之门外。在这些人当中就包括性格暴躁的刘表,诚心邀请被拒,让刘表面子上挂不住,恼羞成怒之后,他就一剑刺死了庞德公。1.庞德公复活我要新鲜事2023-10-17 21:10:160000为什么关公像都是闭着眼睛的:传说关羽杀气太大不能睁眼

许多人家中或许就有供奉着关羽的塑像,关羽一向因为忠肝义胆而被人们作为财神来供奉,那么关羽是从什么时候开始被人们作为财神来供奉的呢?除此之外,大家或许能够发现,绝大多数的关公像都是闭着眼睛的,这又是为什么呢?为什么关公像都是闭着眼睛的我要新鲜事2023-05-11 19:58:030000