揭秘当年洪洞大槐树移民的真相,你可能也是从大槐树走出来的!

大家有没有听说过山西洪洞大槐树,有多少人是从那里走出来的呢?

说到寻根的话题,很多人一定会想到一首民间歌曲,歌中有提到山西洪洞大槐树,一棵树和人们寻根有什么联系呢?他们为什么会抛弃自己的家乡,分散生活在国内各角落呢?

寻根《大槐树》

这一切,要从明朝洪武年间说起。

元末明初,历经20余年战乱,朱元璋重新统一中原,建立了大明王朝。那时候,遍地疮痍,山东、河南、河北一带多是无人之地,“白骨露于野,千里无鸡鸣。” 为了均衡人口、发展经济、恢复农业生产,从明朝洪武年间起,朱元璋开始推行移民政策,按“四家之口留一、六家之口留二、八家之口留三”的比例,向全国全地迁移、疏散人口。

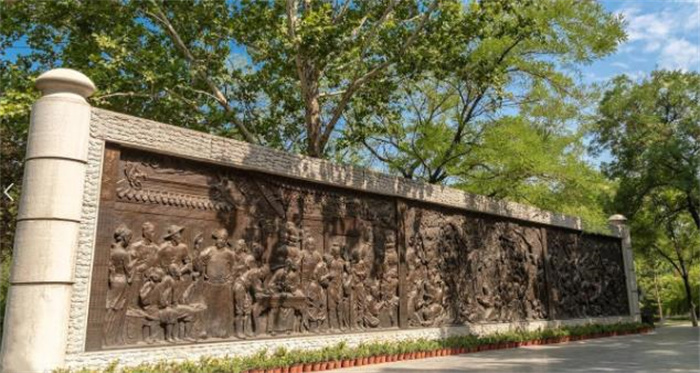

迁移登记像

据史料记载,从洪武六年开始,一直到永乐十五年,这五十年间,洪洞大槐树下总共经历了18次移民,涉及到800多个姓氏,总人数已经超过百万。当时山西人口特别多,而当时的洪洞县又是山西南部最大、人口最多的县,自然而然的就成为了人口迁徙的主要地方。迁移目的地涉及到现在的11个省市,规模相当宏大。

根雕大门

据山西《洪洞县志》以及洪洞县《大槐树志》记载,明永乐年间,当地官府曾7次在大槐树左侧的广济寺集中泽、潞、沁、汾和平阳没有土地的农民以及人多地少的百姓迁往中原一带,并给所迁之民以耕牛、种子和路费。寺旁有一棵汉槐,特别大,被人们描述为“树身数围,荫遮数亩”。当地官府人员就在这棵树下为将要移民的人办理手续,登记造册,领取“凭照川资”后,按所去地点编队,然后发给所需物品,这里的“凭照川资”就类似于通行证和路费。

被迁者拖儿带女,扶老携幼,恋恋不舍地离开家乡时,总有割舍不断的故土之情。他们看着这棵大槐树,看到栖息在树杈间的老鹳不断地发出声声哀鸣,想着自己这一生不一定能返回故土了,为了让子女永远记住自己的家乡,有朝一日回来时能够顺藤摸瓜找到自己的老家,就指着孩子们最好记的大槐树和上边的老鹳窝说:“不要忘了,以后若能回到家乡,记不住咱的村庄,就先找这棵筑满老鹳窝的大槐树,然后再慢慢找自己的老家。” 到了新的地方,人生地不熟,从这大槐树的老鹳窝底下出去的,彼此要互相照顾!于是,这大槐树和老鹳窝便成为故乡的标志。

但这只是从大道理上说,而对当时被迁徙的每家每户来说却都是莫大的悲哀。明朝统治者定出的移民条律是“四口之家留一,六口之家留二,八口之家留三。”同姓同宗者还不能同迁于一地,好好的一家人便被拆得七零八散。同姓同宗者为了和亲人迁到一处,不得不改姓。

硬性规定必然会引起民愤,曾经有很多人在迁徙过程中因恋家而半路逃跑,被追回后还要受到残酷的惩罚,有的被割去耳朵,有的在脸上用刀划上标记。

移民浮雕图

传说,大槐树移民出去的后代,小脚趾都呈现复合型状态,一种说法是,为了防止他们逃跑,官兵会让他们脱下鞋子,强制在人们的小脚趾上砍上一刀,即使愈合之后,脚趾也再不会长成整体。

还有一种说法:当时政府要求,如果一个家庭里有两个以上的男孩,那么只能留下小儿子,其余都要迁出,母亲为了方便以后寻找亲生骨肉,在孩子的脚趾上留下了记号。

就这样,山西地区的百姓被拆的七零八落,分散到中原地区或者南部各省。

如此所受的心灵上的摧残、所造成的精神创伤,在被迁徙者心中几十年,甚至以后的几代人心中都难以平复。

好在中原人没有忘本。以后不论走到山南海北,只要一说是老鹳窝底下的人,都亲热无比。中原地区少见老鹳而多见老鸹,后来人们就把“老鹳窝”说成了“老鸹窝”。

几十年的迁徙活动,让八百多个不同姓氏的人们离开了自己的家乡,当时还有明文规定,相同姓氏的人不能住在一个村里,这就让很多骨肉血亲被迫分开,天各一方。

现在大槐树的祠堂里,总共供着一千两百三十个姓氏,有些流出的姓氏还被记载着详细的迁出方向,就是方便子孙后代回到故乡能找到自己的根。

移民完成之后,为了帮助他们尽快的进入生产状态,政府给予了很多优惠政策,免费提供耕田工具、耕牛等,还减免赋税,一时间荒地得到开垦,农业发展得到恢复,而且不同地区的人融合在一起,对文化的多元化发展也有促进作用。

大迁徙虽然是被迫分离,但是某些方面也是顺应历史发展需要付出的代价。影响了中国好几百年!

楚庄王樊姬的故事:樊姬多次劝诫楚庄王(助其一鸣惊人)

楚庄王大家都很熟悉了,不鸣则已一鸣惊人的典故就出自楚庄王,在其荼蘼三年之后一朝崛起,将楚国发展成了春秋时期的霸国。然而楚庄王能将楚国变成霸国,这背后樊姬有很大的功劳。楚庄王樊姬的故事樊姬常常委婉的劝谏楚庄王把更多心思放在政事上,而不是吃喝玩乐,因为楚庄王并不是一个一直都雄才大略、英明神武的君主,在楚庄王刚即位的时候,一直曾经沉迷酒色,不理政事。我要新鲜事2021-08-08 22:19:270001被曹操看不上的一个兵 成为了曹魏的大敌(王平)

王平被曹操看不上的一个兵,后来成为了曹魏的敌人。历史上曾经有很多才华横溢的人,怀才不遇,过于较真的人,最终会郁郁而终,但有些人看得开,会选择换个阵营,结果出乎意料的是,不仅得到了重用,还名扬天下。三国时期就有这么一个例子,蜀汉名将王平的实力,相信大家都是有所耳闻,可他却是曹操错失的名将。那么为什么会这么说?曹营小兵我要新鲜事2023-07-04 16:57:340000阿富汗为什么常年战乱 国内势力攻伐割据(国外势力虎视眈眈)

阿富汗和我国也算是近邻,然而相比于我国国内的安稳平和的氛围,阿富汗这个国家则是常年战乱不断,许多国家都在阿富汗有驻兵甚至参与过阿富汗的战争。这个国家为什么常年处于战争的动乱当中呢?阿富汗为什么常年战乱我要新鲜事2023-05-11 06:40:070000关羽的雕像为什么总闭着眼睛 老木匠:睁开后代价太大

关羽的英勇事迹在历史长河中流传不衰,他的形象和故事激发了人们对正义和勇气的向往。关羽的雕像闭着眼睛的设计,源于关羽之死的传说和民间故事。这种设计既是对关羽忠烈和英勇的纪念,也是为了维护天地间的平衡。一、关羽的英勇事迹我要新鲜事2023-09-23 19:51:20000018年法国一家5姐妹被美国神父侵犯,最大的13岁,最小的仅18个月

阅读此文前,诚邀您点击一下“关注”,方便您随时查阅一系列优质文章,同时便于进行讨论与分享,感谢您的支持~2019年7月份,法国的一个边陲小镇上,一座教堂旁边的人家里围满了警察,他们正在给一个十九岁的男孩子戴手铐。偌大的客厅当中只见一个穿着神父服装的老男人躺在地板上,眼睛睁得大大的,喉咙的位置被金属十字架穿过,还在流着血,血液浸染了他的衣服,以及他身下的毯子。我要新鲜事2023-05-25 16:18:420005