17世纪,英国对胡格诺教徒移居英国的抵制和排斥反应有哪些?

文|青丘

编辑|海蓝宝

17世纪80年代尤其是詹姆斯二世统治时期虽然大多数英国人对胡格诺教徒移居英国慷慨相待,积极接纳。

但由于外来的胡格诺教徒大多身怀技艺,技能加身,往往在某些行业能够崭露头角。

再加上一些谣言声称胡格诺教徒获得大量特权、本地人口过度拥挤等言论甚嚣尘上,加深了英国人一直以来的仇外情绪;

还有一些英国人惭凫企鹤,认为胡格诺教徒所从事的一些职业不仅抢了他们的饭碗并减少了他们应得的福利。

而且还因胡格诺教徒获得一些特权减少了国家的关税,这无疑为胡格诺教适应并融入英国社会平添了阻碍。

于是敌视、厌恶、反对、嫉妒、害怕、排斥、憎恨等词成为某些英国群体对胡格诺教徒消极对待的心理写照。

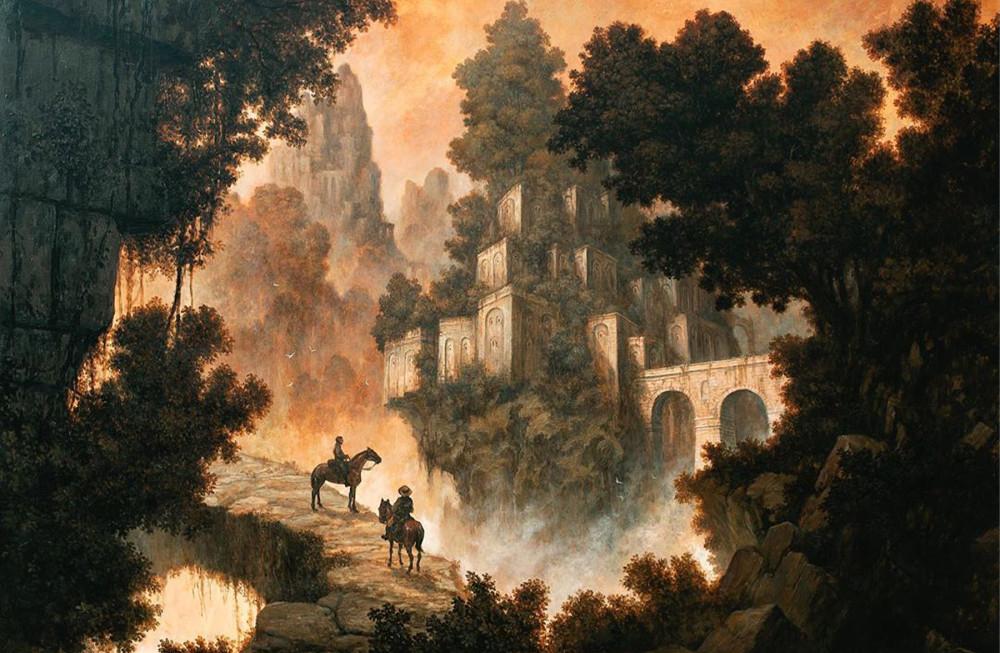

由于胡格诺教徒的主要组成部分是工匠、手工业者,他们大都拥有技能,在某些行业独占鳌头,因此也就招致了本地工匠的嫉妒与不满。

一方面,英国工匠认为身怀技艺的胡格诺工匠移居英国所从事的职业抢了他们的生计,加剧了竞争,降低了工资水平。

如伦敦的银匠就阻止银匠行会承认胡格诺教徒拥有从事该行业的权利,认为外国人(包括胡格诺教徒在内)威胁了社会上更贫穷的那部分人的生计。

英国的一些贫穷工人尤其是斯图亚特王朝晚期拥挤在伦敦东郊的丝织工人就认为胡格诺教徒是他们缺乏就业机会的一个来源。

英国工匠声称只有英国国籍的工匠才拥有财产权,这是英国人与生俱来的权利,而鼓励和接收移民侵犯了英国工匠们应有的权利。

因此对胡格诺教徒尤其是胡格诺工匠作颇为不满。这种不满有时也会演变成了公开的暴力。

如1685年,四个英国人破门而入进入一个法国钟表匠的家里,袭击了他的孕妻,拿走了他所有的货物和钱。

该钟表匠说他因此被迫放弃他的财产,因为他是一个外国技工。

同时,法国工匠也会被英国的劳动者视为英国劳动市场的竞争者,他们认为外国工匠带来的新技术会导致本地工匠失业。

因此英国的一些劳动者会对胡格诺工匠移居英国不以为然,还会因外国雇主没有雇佣本地的学徒谴责他们。

国大多胡格诺教徒不仅拥有一技之长,而且一些胡格诺教徒还拥有经商才能、掌握一些制造业方法和商业机密,这让他们在某些行业获得很大的成功。

他们在商业上的成功,享有的商贸特权,让一些英国商人对其充满了敌意。

这些英国商人将胡格诺商人视为不公平的竞争者,认为他们靠“树根”生存,生活在阁楼,使用一些稀奇古怪的制造方法。

例如著名胡格诺商人让:封泰因在陶顿因生意的成功且被免除了相关税收,促使当地人认为他是“一个乔装的耶稣会士,每周天在房间里做弥撒”。

简而言之,认为他是“一只抢了英国人饭碗的法国狗。”

此外,部分敌视胡格诺教徒的城市行会或公会通常会以向国王请愿的方式表达对胡格诺教徒的不满。

例如1685年,定居在旺兹沃思的法国制帽匠们引进了一种新的制帽技术,优于英国人自己的技术。

英国工匠对此不以为然,认为这是由于国王授予他们执照,让他们可以从事这一职业才有此成就。

于是制帽公会向国王请愿,声称法国移民从事制帽业与公会的规章和议会的法令相违背。

后来政府进行了调解,调解结果虽然让法国工匠在雇人方面有所限制,但仍未让制帽工会的工匠们满意。

制帽公会向枢密院抱怨说更多的胡格诺制帽匠们到达英国,这些工匠沿街销售他们的帽子,让英国人制帽者们几乎没有生意可做。

手工艺行会对外国人的竞争也很愤怒,他们认为许多法国人没能按照要求达到有7年的学徒期。

而且法国师傅雇佣了太多的法国难民。法国的丝织工在生产布的时候也没有按照持工会的要求来做。

一些行会和公会唯恐他们的成员所享有的特权被侵犯或减少;

做过学徒的人和那些为让他们孩子进入伦敦同业工会花费了大量钱的父母是不愿看到其他人尤其是外国人可以免除相关规章的约束及相关费用。

英国部分行会认为这些外来者不仅让商人和和行会成员的利益受到损害,而且贫穷的勤劳家庭也会因为外国手工业者的竞争而受到损害。

再者,如果外国人的相关费用被免除的话,国家的税收也会受到损害,伦敦和其他的城市都会因同样的原因失去有利可图的收入,关税也会减少。

一些城市对胡格诺教徒的抵制主要表现在对胡格诺教徒获得城市自由进行限制和反对胡格诺教徒入籍。

为了防止胡格诺教徒获得城市自由,城市法令禁止外国人的儿子通过某个行业的学徒成为自由人,唯一获得自由的方式是赎金,即支付大量的罚款并获得市议会的许可。

伦敦市严格监督那些在其管辖范围内的胡格诺教徒,规定长期待在伦敦要提供相关许可执照。

林肯的管理者在1683年声称“法国难民在那儿找不到任何住房供给,外国定居者对这个城市来说除了偏见没有任何优势”。

一语道破包括胡格诺难民在内的外国定居者在英国的困境,也从一定程度上彰显了这些城市对外国人的厌恶。

入籍,即外国人加入英国国籍,获得英国公民的身份,一个外国人有两种方式获得英国国民的身份:

一是通过国王授予居民特许证,二是议会通过私人入籍法案。

前者可获得永久居住权,但获得的权利有限,后者享有更多的权利,但价格更高(通常花费50-60英镑)。

而且该方式极不稳定并且法案通过会经常拖延,使难民不能及时入籍。

由于入籍成本太高等原因,17、18世纪很少有外国人通过这两种方式入籍。

因此外来者都希望以较低的成本获得英国国籍,而一般入籍法案就是去克服现有的这两种方式困难、拖延、花费的问题。

因此外来者都渴望该法案能够颁行通过。从17世纪80年代开始,伦敦市反对胡格诺难民入籍问题是由理查德皮尔斯所推动的。

皮尔斯身兼数职,既是海关官员,杂货商公会的会员,还是1684-1722年间伦敦居留税的收税人皮尔斯担心难民入籍会减少伦敦的关税收入,所以坚持不懈地与此做斗争。

就职伊始,他便着手进行对私人和一般入籍法案的反对活动,他定期劝说城市管理者,号召他们反对胡格诺教徒入籍以及反对难民通过赎金获得城市自由等方式。

他还定期向议会请愿,要么以自己的名义,或者经更多时候代表城市反对私人入籍法案的通过。

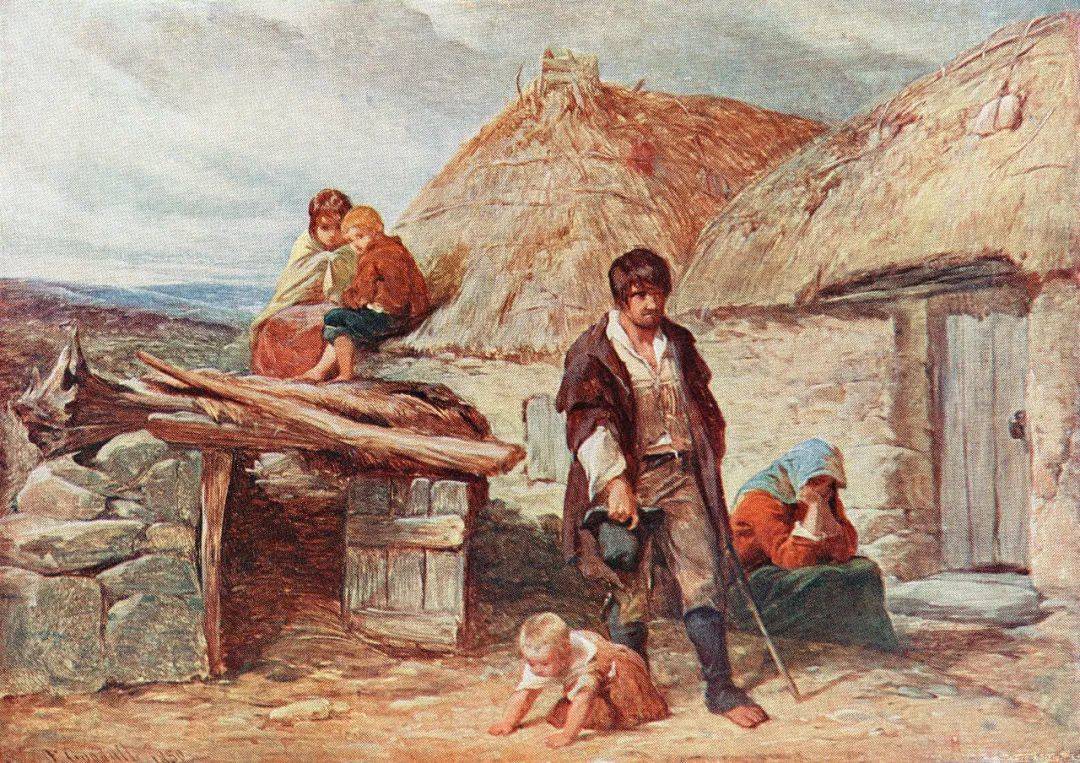

英格兰当时的第二和第三大城市布里斯托尔和诺里奇也是反对胡格诺教徒移居英国的典型。

布里斯托尔等城市虽然曾为胡格诺难民提供支持,不过因为本地行会或工匠的反对,态度也有所转变。

早在1681年,布里斯托尔的市长就告知枢密院,认为城镇不能再接受更多的胡格诺教徒,希望就如何转移该地区的移居者提供一些建议。

诺里奇的市政府则比较保守,支持城市工匠。

有时地方政府还抱怨胡格诺教徒移居英国导致城镇资源紧张。

因此并未对胡格诺难民移居英国积极接纳,比如普利茅斯就鼓励难民离开该地区去往伦敦。

林肯的官员还声称为难民集资将是对他们和所有其他需要慈善的人的一种偏见。

大多数英国人积极接受胡格诺教徒的原因之一,是对英国人口停滞的担忧,因而欢迎外国人移居英国来补充英国劳动力。

然而英国社会仍然充斥着对包括胡格诺教徒在内的外国人的反对情绪。

这种情绪在17世纪80年代中期出现的许多匿名小册子中得到了集中体现。

一些小册子反对胡格诺教徒获得英国国籍,进而反对难民入籍的议案的通过。

例如《对外国人入籍前后引起的不利之处的简单叙述》直接陈列了外国人的入籍带来经济、宗教方面的消极影响。

认为英国应尽量阻止外国人入籍,如果接受他们入籍的话,必须加一附带条件,即差别对待本国人和外国人。

要让外国人为他们的商品和货物支付更多的关税和市镇方面的其他相关税,文章直接逐条列举入籍的不利之处,认为在经济方面,外国人入籍减少了国家税收。

文章在宗教方面声称外国人入籍会引起宗教分裂,也担心英格兰的宗教被其他信仰搅乱。

虽然文章直指外国人入籍的危害,但也不是完全强硬,不留一丝余地,声称如果外国人要入籍的话,需要有条件地入籍。

因为“在荷兰,虽允许外国人自由贸易,但是在外国人和本地人之间仍有很大的差异。”

“因此要差别对待英国人和外国人。

《入籍历史对新教、贸易和国民安全方面的影响》重点分析了外国人入籍给英国宗教、商业、税收造成的消极影响,旨在呼吁英国国民。

文章分析了外国人入籍对英国贸易的危害,即入籍让英国的许多货物失去比较优势。

因为外国人的竞争减弱了英国制造业发展的优势,不利于国家资本的增加。

除了城市之外,胡格诺教徒宗教方面也会遇到一些排斥。

如前文所述这一时期很多英国安立甘教的主教都为难民的救济慷慨相助,但仍少部分教士对其充满敌意。

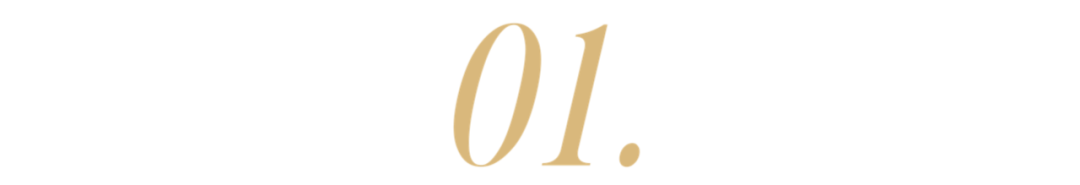

1680年前的安立甘教允许法国新教徒形成独立的流亡宗教社团,伦敦针线街的教会在1550年建立。

另外5个到1640年相继建立,但这些宗教社团中仅仅坎特伯雷的宗教社团是与英国国教一致的。

但在1680年以后安立甘教会便禁止胡格诺宗教社团的增长。

“另外,英国国教中的高教派对胡格诺教徒缺乏主教制度也感到不满。

在他们看来,法国新教徒与英国国教徒虽然都是信仰新教的群体,但法国新教徒毕竟是加尔文教徒。

法国教会是朝着日内瓦方向发展的,向日内瓦寻求有关实践和信仰问题的指导。

法国新教徒使用的是加尔文教的仪式”,而英国国教采取的一些传统教阶体制,使得英国的法国教会与英国国教存在结构上的差异。

因而在一些礼拜仪式上也不一致,引起部分英国国教徒的反感。

例如加尔文教徒在礼拜仪式期间带帽的惯例就使英国人不悦,以致于一些非国教的法国新教教堂规定牧师不要戴帽去礼拜(以免招致英国人的敌意)。

再者,部分英国国教徒还认为胡格诺教徒是倾向于英国长老教会和非国教徒的。

因此他们担心胡格诺教徒与非国教徒联盟。

因为英国不信国教者长期都将法国的新教徒作为改革宗教活动的榜样,连独立派都注意到不信国教者是如何借用法国新教徒的教会管理模式的。

他们还翻译各种各样的胡格诺教徒的出版物。

因此,在部分国教徒看来,不信国教者和胡格诺教徒的关系已经超出了知识交流。

当时的温切斯特的乔治:莫雷主教在一封给伦敦主教康普雷的信中就力劝康普雷让胡格诺难民转到荷兰或德国去,来阻挠胡格诺教徒和不信国教者的联盟。

此外,由于法国的非国教徒会众可以免受制约英国不信国教者的相关法律的约束。

因此一些英国国教徒就担心这样会给英国不信国教者提供逃避相关法律的借口,进而可能加强他们的力量。

1683年11月,南安普顿的市长写信给莫雷主教,抱怨英国的不信国教者正在用法国教会作为逃避起诉的借口。

不信国教者在法国人教堂中做礼拜,以使他们不受那些本应约束他们的法律的制约。

除了英国国教对胡格诺教徒涌入英国的颇有微词外,天主教也会有一些不满和敌意。

1687年詹姆斯二世颁布的《信仰自由宜言》通过后,胡格诺教徒就受到一些耶稣会教士的骚扰。

例如在萨沃伊,耶稣会教士为将一些法国人的教堂据为己有,用残暴的手段将法国人从他们的教会中驱逐出去。

詹姆斯二世统治时期,除了上述所说的特定的一些群体对胡格诺教徒抵制和排斥外,政府一些官员也表现了对胡格诺教徒的不满。

如具有代表性的英国大法官杰弗里斯就极力阻碍1686年难民集资的声明的发布。

议会中的一些人也表现了对胡格诺教徒的不满,尤其是在难民入籍问题上,部分人竭力反对入籍法案通过。

如罗杰诺斯就反对难民入籍议案,他声称“没有任何人可以预见一般入籍法的后果。

因为入籍法案的通过会使所有欧洲的渣滓来到英国并成为官员、陪审员和其他种种职员。

米尔斯认为纵容这样一种不信国教者可能导致纵容其他不值得入籍的人,即詹姆斯二世希望帮助的天主教徒。

利尔斯比认为要通过该法案需增加一个条款,即新教徒要被承认的话必须要按照法律规定的已建立的礼拜仪式”,即要遵从英国国教的仪式。”

这一时期英国人对胡格诺教徒比较激烈的反应则是对胡格诺教徒施以公开的暴力行径。

1683年,诺里奇发生了反对胡格诺教徒的的暴乱,英国居民在街上拖着法国移居者示众,洗劫他们的房子,甚至殴打法国人。

萨瑟克区和威斯敏斯特的暴乱者还毁坏了难民织工所拥有的机器。

不过这种过激暴力反抗只是偶有为之,并非常态。

部分英国人胡格诺教徒的抵制和排斥除了前文所提及的经济、宗教等方面的原因外。

谣言的流传和英国人对胡格诺教徒的刻板印象也是引起英国人对胡格诺教徒敌视不满的重要原因。

正如巴特勒所说,“在一个充斥天主教阴谋谣言和被宗教纠纷撕裂的社会,胡格诺教徒有时成为被嘲笑的对象并不奇怪”。

例如有些人就传播谣言说难民是天主教徒,他们否认三位一体,他们吃卷心菜...尤其是他们吃的大蒜污染了伦敦的街头。

这一时期有关胡格诺教徒的谣言主要包括两种,一种说胡格诺教徒大量涌入英国,以更低的工资工作。

另一种则是说胡格诺难民是伪装在新教徒中的天主教徒。

这两种谣言无疑都会引起英国人对胡格诺教徒的敌意。

17世纪晚期的英国充斥着各种谣言,偶尔一些谣言甚至演变成公开的暴力行径。

例如1682年5月9日从伊普斯威奇来的一组难民的到达诺里奇就引起了谣言的产生。

即法国人会大量涌入,而且这些新来者将会以低于本地人的工资工作。

该谣言引发了暴行,一个胡格诺妇女被虐待致死。

同时,在罗伊的法国人也向枢密院抱怨说他们在去教会的路上被人袭击。

胡格诺教徒常常被指控因他们的节俭和低工资减少了本地人的工作机会。

谣言的流传表明了一种反胡格诺教徒的暗流。

对胡格诺教徒最具破坏性的谣言是说胡格诺教徒是伪装在难民中天主教徒,是教皇的第五纵队,旨在摧毁英国的新教。

这样的谣言引起英国人对胡格诺教徒新教身份的质疑与担心,导致部分人抵制并反抗他们。

其他的一些作品还会暗指英国人口过剩的论点,进而反对胡格诺教徒来英,致使谣言蔓延。

英国人对胡格诺教徒的刻板印象也是导致这一时期英国人对包括胡格诺教徒在内的法国人不满与厌恶的原因之一。

七十多岁的武则天 为啥那宠爱张易之(化妆技术)

张易之受到宠爱是因为化妆技术好。熟悉历史的朋友都知道,武则天退位主要是因为神龙政变,而神龙政变主要处置的人物就是张易之兄弟,那么一世英名的武则天为何会栽在张家兄弟二人身呢?难道真的是色令智婚吗?事实上是张易之有一个别人都不会的绝活。女帝男宠我要新鲜事2023-06-06 21:11:110000历史上的韦后怎么死的 逃亡途中被士兵乱刀砍下头颅

历史上有很多女子把持朝政,无论是垂帘听政还是扶植傀儡皇帝亦或是像武则天一样直接自己当皇帝,总之有很多雄才大略又野心勃勃的女子。而之所以这些女子能够在男子为尊的古代上位,究其原因还是因为当朝皇帝太过懦弱,否则也不会给人以可趁之机。韦后就曾把持过朝政,甚至想要效仿武则天自己做皇帝。那么最终韦后的结局是怎么样的呢?历史上的韦后怎么死的我要新鲜事2023-05-10 12:04:460000差点统一世界的三个人:拿破仑/成吉思汗/希特勒(第三名声差)

世界历史上有许多战争狂魔,他们都曾想过统一世界,分别是拿破仑、成吉思汗、希特勒,不过这三个人名声大不相同,有人差一点统治全世界,但是却被世界上大部分人民讨厌,接下来我们就一起了解一下这差点统一世界的三个人吧!差点统一世界的三个人一、拿破仑我要新鲜事2023-05-13 16:21:580000韩信胯下之辱的故事,韩信事后为何不杀市井恶少

韩信早期生活非常的贫困,经常靠漂母周济他,当时市井恶少也曾因为他懦弱无能而欺负他,如果没胆子杀了自己,就要从他的胯下钻过去。韩信胯下之辱已经过去很久,韩信也得到了刘邦的重用,衣锦还乡的时候不但没有杀了当年侮辱自己的人,反倒还给了他官坐。一、韩信胯下之辱的故事我要新鲜事2023-03-14 19:15:110002明朝时期朱是国姓 那人们要吃猪肉怎么办(封建王朝)

朱元璋根本没有限制人们吃猪肉和猪这个字。应该很多人都知道,在古代为了规避皇族的姓氏,所以都会给某些事物改名,比如说在唐朝之前,菩萨叫做观世音菩萨,而到了唐朝之后居然改成了观音菩萨,就是因为观世音的菩萨和李世民的字有所冲撞,而到了明朝时期朱就是当时的国姓人们在做一些事情的时候都会避开这个字。哪怕是一些同音字,他们也需要注意,比如说猪肉。禁猪令我要新鲜事2023-07-14 20:07:2200013