清朝时期,官员赴日进行农业考察的目的是什么?

#历史开讲#

文|木木

编辑|观星

山借森林作衣被,民将精力付田畴。不容阡陌留馀地,赢得间阎庆有秋。漫道农桑新法好,天时水利在人谋。

对于日本农业的成功,官员黄璟看到了客观条件带来的便利,但与之相比,黄璟更加看重的是日本人民本身的勤劳智慧,更重要的是日本政府政策的支持。

黄璟在其考察过程中不时透露出对日本水利工程和农业配套设施的称赞,而后感叹日本政府对农业的投入。除农业外,日本的教育、工业也是一片欣欣向荣的景象。

“遍国中学校如林,铁轨如织,无人不学,无学不精。凡商业、工艺、武备、警察、开垦、矿产诸大政,靡不悉心筹计,不稍留缺憾于纤微。”

作者在观其景后感叹:“宜乎以区区三岛,向称积弱之国,不四十年,巍然足与泰西诸大国相颉顽,夫岂幸致也哉?要亦处心积虑者久矣。”

“我中国地广民众,倘能尽仿而行之,其富强当未可量。”与我国相比,日本人少地寡,但先进的农业设施和农业技术很好地弥补了这一不足之处。

先进技术的推广和新式农业器械的使用以及农业组织和机构的设置无一不是人民和政府努力所致。

以东京府农事试验场为例,其业务涉及了去各郡进行农业调查,了解农作物生产量和栽培方法,核检郡里田地的利用情况和农民的收支情况等。

在调查过后,工作人员还要以复命书的形式呈上,这一系列的业务无疑会耗费巨大的人力物力,但在政府支持下,这项工作却一直做的很好。

而清朝空却有丰富的资源,国民和政府在农业方面的投入是万万不及日本的。

这一感获也与他赴日之前其中一首诗表达的思想达到了一致:一饥何事到蓬菜,道是樊迟学容来。莫讶天心私雨露,良田毕竟在人培。

李濬之(1868—1953),号响泉,山东宁津人,是清末实业救国的倡导者。

年轻时曾郁郁不得志,曾在书中说自己:“幼而失学,廿有七岁,始博一衿。嗣游山右,每赋闲居。重以病厄,光阴虚掷,惭愤交集”。

二十七岁时得中秀才,但因时局动荡,并未有所成就。直到1905年10月上旬,三十七岁那年,李濬之受舅父张之洞的派遣,从天津出发东渡日本考察。

在日本的五个多月时间里,李濬之悉心走访,对日本的农业、工业、商务、教育、风俗习惯等都进行了进行了较为详细的考察。

回国后,又从天津至上海、青岛、济南等地考察国内实业情况。考察结束之后,在舅父张之洞的举荐下,出任山西省灵丘县知县。

民国建立后,曾在天津开办纱厂,并与张謇合办图书公司等。但由于各种原因,李濬之在为官和实业方面均未有太大成就。但是其东渡日本考察的成果被记入了《东隅琐记》一书。

书中提出的一些实业救国思想被张之洞所采纳。对当时兴办实业提供了巨大的借鉴意义。

《东隅琐记》是倾注了作者心血的一部考察实录,里面不仅记载了李濬之在日本的五个月内的所见所闻,更是录入了作者在考察过程中的所思所想。

完稿并呈于清政府之后,这本日记作为一部历史性文献资料也大大发挥了其指导作用,助力了中国近代社会经济的发展。如今,也亦是探寻中日交流的重要史料。

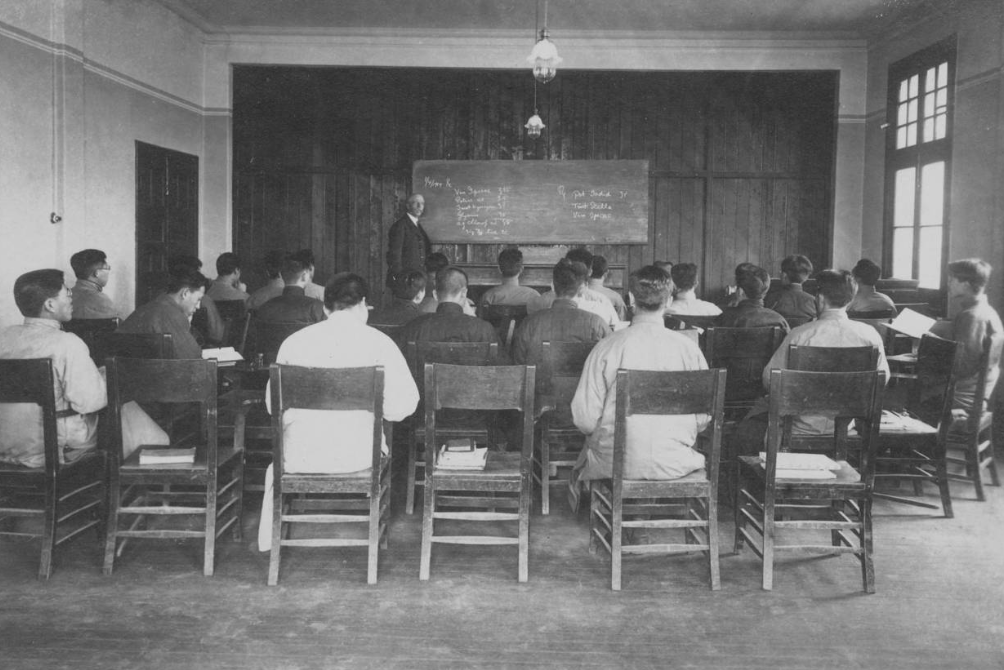

李濬之考察日记中对于农业的记载,多在其参观大阪农学校,观农业实验场和东京农商务省陈列所之时。

在观农学校和试验场时,李濬之在工作人员的带领下参观各校室,了解了其课程和年级设置。但最后到达的标本室却是作者考察的“重中之重”。

标本室“储东西洋各式农具、其锄锹犁耧,制法与我国大同小异。兼有极大着、未免笨重。有小巧者,又恐单薄不能经久。盖地有平对原山水之分,故器亦异状。有喷水器,用压力如啤简,以防雾灾。刈禾器式如剪刀,并饲蚕抽丝各具,无一不备。”

作者观察到日本农具的种类与制作方法与中国相比并无特别之处,但却针对不同的地形配备不同的农具,因地制宜。也有喷水器,可防干旱亦可防雾灾,其精心培育程度可见一斑。

观农业试验场时,作者除了感叹其面积宽广,内部谷棉蔬果茶桑等种类一应俱全之外。更加关注到的是培养农业人才的方法。

该实验场会要求学生分别对其农作物进行培养并列出表格,如某麦杆高几尺,麦穗重几许,一穗计若干粒等。以培养学生其细心钻研的精神和动手能力。

在观大阪高等商业学校时也有相同的发现:“每到星期六,教习督饬各生,分班往来交涉,就地实习,不合宜者,随时纠正。”

作者了解到了其学校并不是简单教授知识,而是在传授书本知识的同时注重实习,同时,各个班级之间也可以相互交流学习心得,互相进步。

此种教学理念与教学方法无疑是值得学习的。东京农商务省陈列所亦是作者较为关注的地点。

据日记记载:“在京桥筑地间,搜集世界各国制作之物,分部陈列之,细大不捐。凡农林水陆各业,一切日用所需,无不悉备”。可见其陈列所陈列物品之多,种类之齐全。

另外作者亦提及:“有清韩贸易参考室,陈我华及高丽习俗所用之品,并欧美销售两国货物。盖使其工与商,揣我所好,以便仿造研究也”。

商品陈列所不仅列有本国制造的物品,更陈列他国之物。这种安排一可以打开国人的眼界,二可以了解国外的所需所好,以此来指导国内的农业生产及工业制造,一举多得。

同时,他还关注到陈列所内特别设有一区,专门陈列其国内发明创造的器械模型,有灌田水车,名扬水机等,新的发明创造都可以作为鼓励的对象。

此法一出,国人便会在此投入,那么国内何愁科学技术没有进步呢?归国后,作者又对洋务运动以来国内的实业进行了考察,其中不乏与农业息息相关的面粉业,纺织业等。

观后曾言:“濬奉派赴东殚精竭虑愚诚参政一切食挽利权者惟纺纱一业确有把握。”在结合自己的考察经验和当时清朝的国情之后,作者认为纺织业是最有把握的。

此外,作者在参观华兴面粉厂时发现“总司机之洋人,月支七百元。华人机匠,充当工头,仅四十元,以外小工四十人,总计工资,尚不及一洋之多”。

此种差距不禁令作者感到愤慨:“中华章血,为若辈所吸欢者,于此可见一班!”日本的农业与商业配合发展,短短数年已有很大的成就,而清朝却实业不振,实业人才也大量缺乏。

农民辛勤劳作的血汗更是大量外流。若要缓解此种状况,兴实业、育人才已经是刻不容缓。

在对农业的考察方面,李濬之与多数人的考察心得都有重合之处。

如注重农业生产技术,积极培养农业人才开展农业教育等等。但其亦关注了极少数人关注的农业产品销售市场的问题。

如东京农商务省陈列的当时清朝及高丽习俗的用品,销往欧洲各地。商家致力于揣摩他国所好以拓宽自身产品的销路。

在高等商业学校参观其商品陈列室时,见其内部除陈列棉麻等原材料外,也会对其出产国家,收购价格等加以考察。

后与本国进行比较,看其优劣,并会以图表等较为直观的形式展现出来,供国人参观。同时通过作者对农校和商业学校的考察我们不难看出,农业教育和商业培训几乎是同步进行的。

在商业学校设有棉麻等农产品的陈列室,学生都可参观了解。

同时,“其课程以商业道德、作文、算术、经济、财政为根柢,旁及日本工商历史地理、万国工商历史地理。又有商法、习字速写、会话、翻译各课。于中英语言,尤为注意,用中英两国教员直接教授。”

从其课程设置中不难看出日本对整个商品市场的关注,在注重农产品的种植培育之时也很好地兼顾了农产品的销售。

在参观高等商业学校的商品陈列室之时,作者记载:凡制造原质,如麻、棉、皮毛各料悉备,制成货品,以机织物为大宗。

其出产之国,购物之价,皆标注明晰,以便比较贵贱,研究优劣。各国币制之沿革,分绘图画,张贴壁间,使人一览无馀。五洲工商地理,汽船、火车路线,亦皆有图有表。

在陈列室内,其他国家的地理条件,轮船路线,火车路线也均有图表,使人一览无余。

经济的发展离不开广阔的市场,对他国的市场,原料等情况多做了解可较为清晰的掌握供需关系,日本对此可谓有深刻的认识。作者敏锐地觉察到了这点,在日记中做相关记述。

叹其对扩大市场,拓宽销路所做努力,并希望本国人见此亦会有所感触。

古代的通房丫头干什么的:照顾小姐(满足小姐丈夫需求)

古代的通房丫头通常是丈夫妻子的贴身侍女,在古代有很多大家闺秀在出嫁的时候都会带着随身的丫鬟,这些丫鬟伴随着自家小姐一起长大,两个人之间结下了深厚的友谊,在成亲之后丈夫和妻子行房事的时候,通房丫头要一直伴随在两人身边,如果小姐在生理期或者身体不适的时候通房丫头要满足丈夫的生理欲望,通常情况下通房丫头也有可能成为丈夫的小妾。一、通房丫头的主要任务是什么我要新鲜事2023-05-11 10:20:430000隋唐英雄罗成一生充满奇遇,夺魁大会中得到玉玺,最后被乱箭射死

身跨西方小白龙,手拿丈八滚银枪,这样英姿飒爽的画面不禁将我们带到了隋唐英雄传的罗成身边。我要新鲜事2023-05-19 18:44:250003一个发明火药的国家为什么在热兵器时代战败?

在人类的原始战争中,长期占统治地位的是木石兵器。随着铜、铁冶炼技术的掌握,武器便进入金属化阶段,后人将这两个时期称作冷兵器时期,或冷兵器时代。在冷兵器时代历次军事革命中,古代中国曾经创造过许多辉煌的成就。当金属化军事革命在世界各个古老文明发源地展开后,是古代中国将冷兵器时代的军事发挥到极致,在汉、唐时期把这场军事革命推向了完备。我要新鲜事2023-05-19 18:43:450003皇太极为什么恨大玉儿 具体原因是什么(爱情不纯)

其实在电视剧中所演绎的大玉儿原型所指的为孝庄文皇后。皇太极不喜欢大玉儿,是由于两个人的爱情里面掺杂了很多的功利,也就是说,两个人的爱情不够纯粹。因为大玉儿本身就非常的聪明,可以称得上是聪明过人,所以皇太极一直都在提防着。本身大玉儿出身贵族,由于自己的聪慧,在清楚的时候成为了一名女政治家。在古代时是不允许女性参政的,所以很受忌讳。一、大玉儿的所作所为我要新鲜事2023-05-09 14:56:370000猪八戒真实身份吓死你,竟是玉皇大帝亲外孙(董永七仙女之子)

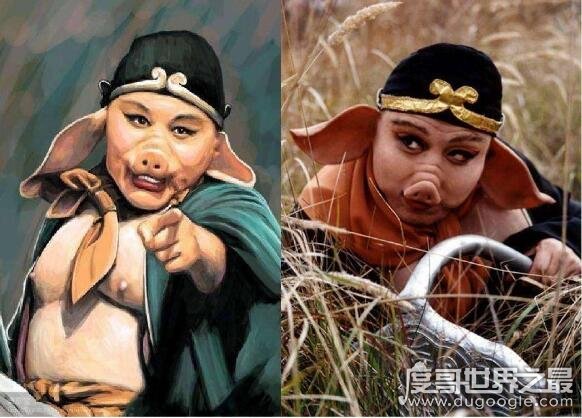

西游记中猪八戒给人留下深刻的印象,不过大多数人认为其最没有用,而且贪财好色、好吃懒做,但实际上猪八戒只是甚至官场潜规则,所以才可以为所欲为,当然前提是因为背景强大,虽然文中并没有细说,但是根据分析才会发现,猪八戒真实身份吓死你,竟然是玉皇大帝的亲外孙。猪八戒是玉皇大帝亲外孙我要新鲜事2023-03-17 12:22:250001