浅析古籍中所记载的,古代百姓在五台山信仰上的特点与表现

#历史开讲#

文|木木

编辑|观星

中古五台山历史的创造离不开普通百姓,虽然他们大多没有留下姓名,但在各类文献中都有他们的记录。

通过对不同时期五台山相关的普通百姓群体研究可以使五台山信仰研究更加立体而全面。

中古以来五台山相关的百姓大多以群体形象出现,如《水经注》中记载的“雁门郡䈗人县百余家”,窥基登台时带领“黑白五百人”等这样的列举比比皆是。

可见实际上民众参与五台山信仰程度之高,他们虽然是追随高僧或被动入山,但在山中的表现都关乎信仰。

在并未提及职业的民众之外,有些朝廷派遣的小吏实际也属于普通人群体。

比如释迦密多罗朝圣时所携带口译员,慧赜登台时同行的画师,五台山寺庙修建时的工匠以及笔记小说中提到的商客等,他们很多是为生计而来,但有时也被记录为虔诚的信众。

周边普通民众来到五台山有些为了采药,有些是为祈福,有些为了求子,这些都表达了五台山信仰的不同层面。

五台山中的山民与周边居民一直有狩猎与采药的生活习惯,在不同文献记载中,这些普通民众为五台山神圣空间提供了神奇见闻。

《水经注》记载的雁门郡䈗人县百余家是最先在五台山见到“山人”者,这种见仙传奇经过了世代流传成为五台山仙者之都信仰的信息源头。

很多神奇故事来源于山中“古老”、“土俗”与“村人”。

道宣《感通录》说当地老人相传大孚灵鹫寺是汉明帝所造;《法苑珠林》中在提到大孚寺与寺前花园,有人说是汉明帝所种,有人说是北魏孝文帝所种,乃至“古老相传,互说不同”。

《古清凉传》中又有“古老相传”,说东台与恒岳之间的幽旷之地多有隐士。

《广清凉传》中张善和见生地狱的故事、王子烧身寺必救都纲是阎王舅舅的故事、泥斋和尚搓泥成剂以充中食的故事等等都是“闻诸古老”。

可见“古老”即是五台山中常住的老年人,他们是山中神奇故事口口相传者。

《续高僧传》载,“村中父老”十余人见到宕昌寺有僧服水得仙,唐武德(618-626)末年常在山中,到高宗时告诉来访的使者。

大孚寺前的花园据“土俗”传说每年到七月十五日全部盛开,山中灵药长松“土俗贵之,常采以备急”。

五台山山谷中一直有人居住,他们与周边居民等常常成为传说的主角。

《古清凉传》载,代州无名信士二十多岁时在五台山中遇到一位僧人,僧人将其引向东台之东,他在这里见到一处住所。

“屋宇如凡人家”,信士并没有惊奇,可见山中有百姓居住是五台山常态。采药、放牧与追逐猎物是五台山山民常见的生活方式。

繁峙县采药老人王相儿在采药时见过一种状如佛手的草药,背在药筐中竟然神奇消失。

张善和在北台附近追逐一只白兔,陷入乱石丛中,这里就是传说中的生地狱,张善和在此看到化现藏经阁,后因打扫经藏才得以寻到归路。

唐人所编的《佛顶尊胜陀罗尼经》故事也与五台山居民挂钩,五台山下王居士为父诵“陀罗尼”,其父最终却得成仙人。

宋人所辑录感通故事《五台山县张元通造文殊形像感应记》记载,五台县张元通造文殊像日夜礼拜,得见造像放光,诸佛来到室内赠送璎珞等物。

临终时见圣众来迎,生金色世界,此事传说为张元通遗书中所记,可见感通故事也多将五台山周边居民编入,以增加故事的神圣性。

五台山不但有常住山民,还有周边居民常来乞食,“贫女乞食”故事也侧面说明五台山在设斋时常有民众前来乞食。

降龙大师是唐末五台山名僧,深得后唐庄宗李存勖所嘉奖,其父母在五台山求子的事发生在唐末,说明当时周边民众颇有来山祈求福祉的朴素愿望,文殊信仰的民间化在此可见一斑。

普通民众或下级官吏在五台山的活动有的是因追随高僧或地方宰官而起,他们对五台山的看法表现了五台山宗教的多元性。

《古清凉传》记载,慧祥在五台山中台见到有故碑两通,其一为忻州长史张备所立,传说张备游山感圣,因而立碑当时“将七百余人引之”。

张备立碑时所带领的应该是忻州管辖范围内的民众,他们见证了张备立碑的情景,由于张备所立之碑在慧祥登台时已经“维余微映”。

慧祥“洗而视之,竟不识一字”,所以无法断定此碑是否与佛教相关,但七百人追随长史登台并未提到有僧人陪同,这件事很可能并非奉佛事件。

总章二年(669)年慧祥在河北造好“莲花色道”等像,与七十多岁的河北定州僧人智正等跋涉八百多里来到五台。

“与台山僧尼道俗向六十人俱登之”,可见这六十多人是受到僧人的感召而一同登台礼拜。

咸亨四年(673)窥基与“白黑五百余人”前往中台修理精舍像设,当年“忻州道俗”铸造一丈多高的铁塔也送到五台山,“白黑”与“道俗”中当然包含了很多僧侣之外的普通信众。

可见窥基在忻州等地的感召力,很多人应当是其追随者,他们对五台山的崇敬与窥基的到来密不可分。

开成五年(840),圆仁在河北巡礼五台山途中路经解脱普通院时,遇到“巡礼五台山送供人僧尼女人共一百余人”,可见普通百姓追随僧尼来五台山的情形。

五台山住山僧人吸引了很多信徒,他们也是支撑五台山繁荣的基础。

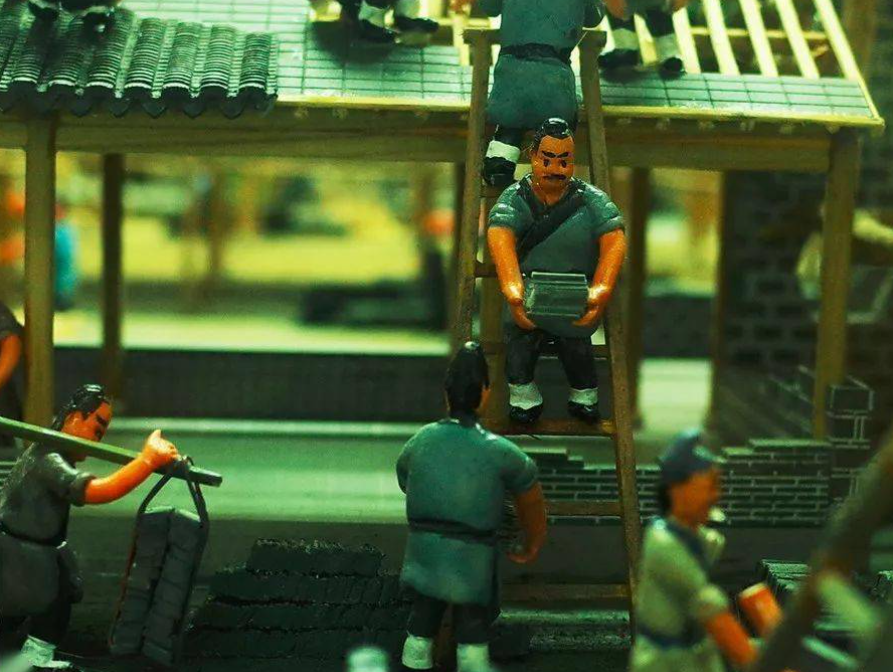

参与五台山建设的工人大多也没有什么神圣体验,五台山在创建金阁寺时得到多方巨大支持,其建设可以说是五台山历史上空前的场景。

唐代宗下敕,不空监督建造,王缙号召州县募捐,还让五台山僧人到处讲经募捐,同时还有如泽州僧人道环以募捐所得全部供养。

另外还有天竺那烂陀寺僧人纯陀作为建筑设计师的参与,最终形成了铸铜为瓦的盛况,但是在金阁寺建设中的工匠并未引起关注。

《不空表制集》中收录有《请修台山金阁玉华寺等巧匠放免追呼制》以则,是不空在修建工程结束时上书代宗“放免追呼”的,其中列举了很多工匠名字。

最后说“前件匠等并远近所推,今见在山修造次第,恐所营州县或有追呼,特望天恩许毕功德”。

可见修造工匠都是“远近所推”,在地方上有名的工匠,在修建寺庙不准中途退出,只有完成后才允许其开始其他工作。

在这则奏章中,不空提到的不仅仅有僧人纯陀等,还有来自忻州定襄县、五台县、唐林县、繁峙县等地的木匠等二十一人,可见工匠大多来自五台山周边郡县。

在不空眼中他们在山修造寺庙皆有“功德”,这可能也是工匠们朴素的信仰,佛光寺乾符四年经幢建造日期最后署名为五台县宰、主薄与“造石幢人汝南翟元闰、小拾”。

可见五台山木匠石匠的署名确有功德意义。五台山最为有名的工匠是真容院为文殊塑像者。

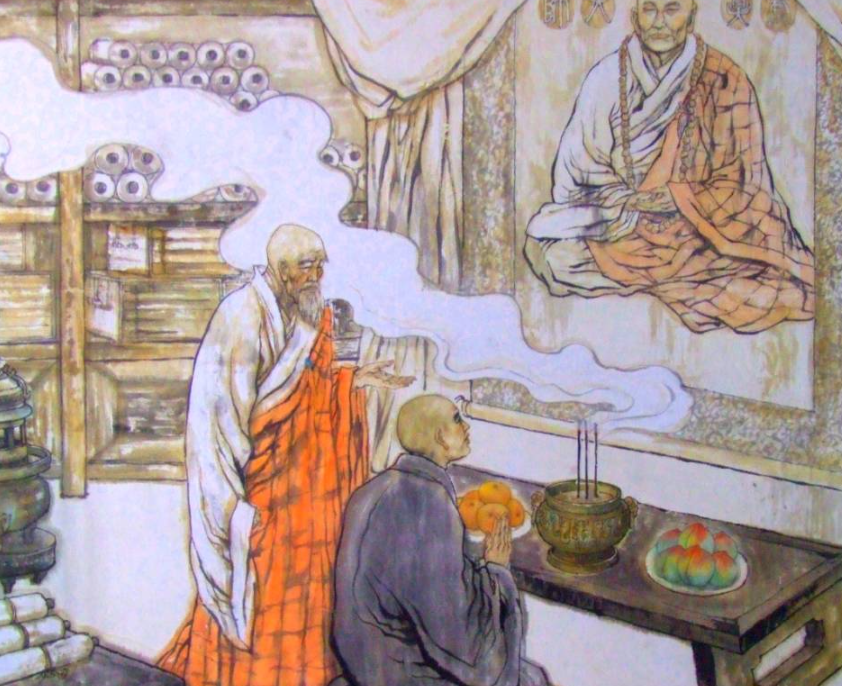

大唐开成五年(840),圆仁到访五台山华严寺菩萨堂礼拜文殊骑狮塑像,寺中老宿给他讲述了此像的来历,

圆仁所见华严寺老宿七十多岁,且故事为口耳相传,说明此事在唐代流传日久。

故事中并未提及造像者姓名,但老宿称之为“博士”,可见是一位技艺精湛的工匠,他六次造像不成,直至第七次亲睹文殊真容乃成,于是发愿皈依文殊菩萨,言竟身亡。

这位工匠无疑是故事的主人公,可见普通工匠信仰文殊菩萨的故事最能激发当时信众的信仰热情,可想而知,华严老宿曾为多少人讲过这个故事。

近二百年后,《广清凉传》将此故事命名为“安生塑真容”,故事中添加具体年代说文殊像为景云年间(710-712)法云请“处士安生”所造。

安生不知从何而来,法云厚酬其直,想尽早完工,安生焚香恳启,大圣现身七十二次,真容像成。

很明显,层层篡改使故事情节尽失,尤其不再有唐代重视普通匠师信仰文殊菩萨的一面。

唐代来往五台山的普通人的故事还被记录在笔记小说中。晚唐道士杜光庭所撰《仙传拾遗》中有《李球传》一篇。

宝历二年(826)燕人李球与友人刘生游五台山时落入风穴,在风穴内遇到两位仙人授予仙丹,到乾符年间(874-879)九十岁的李球竟然如同三十岁的模样。

可见唐代道教传说中还是把五台山看做是遇仙的神奇空间。

《广异记·秦时妇人》记载,开元年间五台山驱逐客僧,有僧躲避入雁门山中,从一洞中穿越,见秦朝时妇人。

可见百姓在山中避难如“桃花源”一般的传说也是对五台山神圣空间的一种想象。

《宣室志·五台蛙声》讲述长庆二年(822)太原商人石宪路过五台山时,遇蛙幻化为僧人入其梦境。

这则故事可能是唐代五台山僧人有时出现鱼龙混杂的一种暗示,也反映了普通商旅对五台山并非虔诚信仰的现实。

中国古代宗教信仰中最根本而持久的目标是如何得到个人及其家族的福祉,个人如何能接受或者控制超自然力量。

普通信众对五台山的关注也离不开这个范围,这一点正好说明了五台山信仰的民间信仰性质。

无论文殊信仰如何占据五台山信仰的中心,在普通信众心中这一信仰客体仍然大多是祈求保佑的对象。

汉承秦制是怎样制定的

我要新鲜事2024-01-02 20:20:520006从姓起源和来历:周平王封姬精英于枞地(子孙以邑为姓)

从姓是一个罕见姓氏,总人口只有10万,但是它的起源非常复杂,一是源自后稷的子孙姬从和,因人们习惯将其称为从和而改姓。二是源自周平王的儿子姬精英受封于枞国而改姓。三是源自汉朝将军枞公的子孙,四是源自汉朝官职名从事中郎和从史等。从姓起源和来历1.源自后稷后裔我要新鲜事2023-05-10 05:02:340001晚清最后一位大内高手:武功究竟高到什么程度?拳脚比子弹还要快

电影《一代宗师》里的武术宗师宫羽田有句话:“凭一口气,点一盏灯。要知道念念不忘,必有回响。有灯就有人”,道出了武术精髓。然究其人物原型,其功夫比之电影中的宫羽田更高出一筹。此人就是满清最后一位大内高手,宫宝田。宫宝田,生于同治十年即1871年。印象中的大内高手,即便不是五大三粗,也应该是健壮十足。然而,宫宝田却身材瘦小。但他手臂过膝,身轻如燕,转换如猿身手灵活,因此被人称为“宫猴子”。我要新鲜事2023-05-19 18:59:490001历史上第一个奴隶制王朝:中国第一个奴隶制王朝是夏朝

我们都知道,人类社会最初是部落族群的形式,之后诞生了奴隶制社会,再往后则是封建社会。而中国和世界上出现第一个奴隶制王朝的时间并不相同,那么中国第一个奴隶制王朝和世界上第一个奴隶制王朝各自是什么呢?历史上第一个奴隶制王朝中国第一个奴隶制王朝我要新鲜事2023-05-11 19:32:290002孙策若没被刺杀会比孙权的成就大吗(是的)

如果孙策未曾在江东的黎明时分被刺杀,中国历史上的三国鼎立局面可能会呈现出完全不同的风貌。孙策,这位江东小霸王,其英雄气概与开拓精神,在其短暂的一生中已经初露锋芒。他与弟弟孙权虽同出一源,但两人在治国理政和用人方略上各有千秋。孙策之所以能在短短几年间统一江东,不仅依靠其过人的武勇,更在于他那种敢于冒险、善于攻坚的英雄本色。倘若命运没有那么早将他从人世带走,孙策肯定能超越孙权,成就一番更加辉煌的事业。我要新鲜事2024-03-12 16:02:000000