生祠成为官方认可管理的新方式,实现了明王朝对地方的有效治理

#历史开讲#

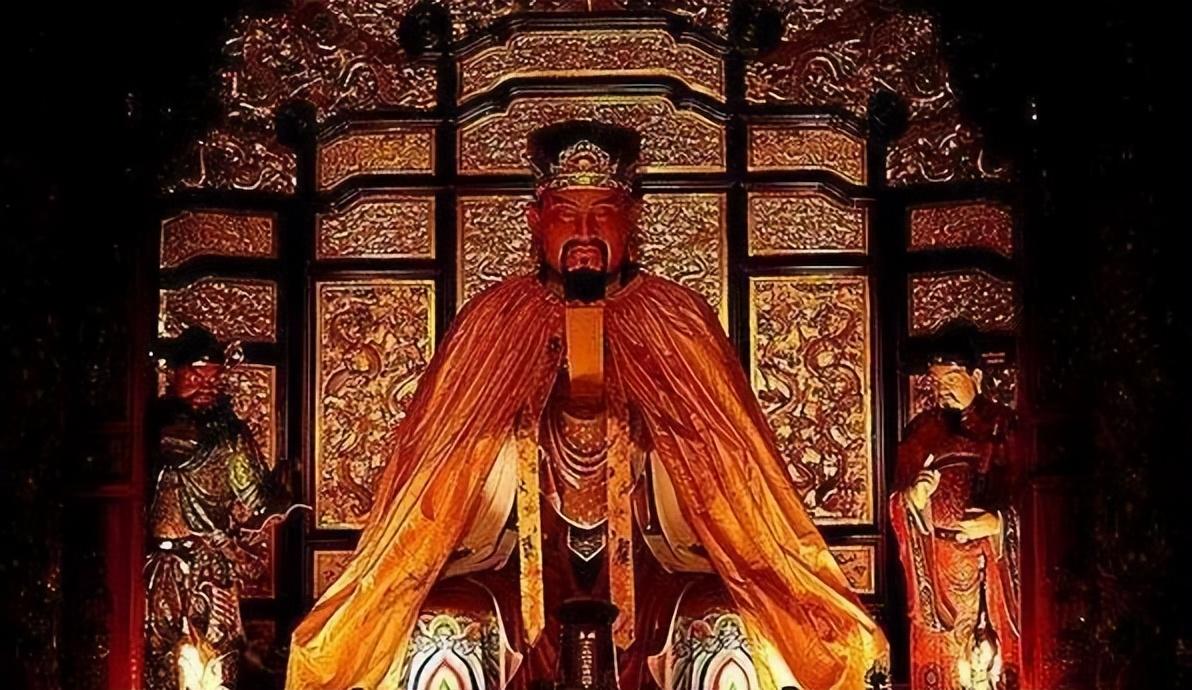

生祠是官方祠祀系统之外的人物祠祀,但其内涵与历代中国古代王朝所宣扬的儒家传统相契合,对改善地方风俗、教化民众起到不可磨灭的作用。同时,有明一代生祠也成为地方人物祠祀系统的补充。名宦祠、乡贤祠在地方宣扬了国家主流价值观,生祠则最大限度的给予地方官“生有荣号”。

翻阅有明一代的地方志,发现多数被立生祠的官员,死后进入名宦祠或乡贤祠,可以说生祠成为地方官员进入名宦祠、乡贤祠的一个过渡。

再者,地方官员受到百姓表彰,表明地方百姓认可明王朝对官员的选拔标准,亦表达了官方与地方的和谐互动。被立生祠的官员此后受到国家的褒奖如追封、迁转、入名宦、祀乡贤等,都是中央对地方官惠政的认可,也是国家对地方自行褒奖官员的认可。国家在无形之中参与了生祠的建立,使生祠成为官方认可的弥补官方管理漏洞的一种新方式,最大化的实现了明王朝对地方社会的有效治理。

明王朝虽出台了相关禁令限制地方生祠的建立,但并未禁绝。这就表明官府在一定程度上默认了地方生祠的存在。明王朝之所以会对生祠采取这种态度,主要原因在于生祠可以为明王朝管理地方社会带来“红利”。

西汉中期推崇的“新儒学体系”是统治者实现大一统目标的重要手段。继而,古代中国又以“科举”作为“取仕”的准则,此后“科考”与儒家经典密切相关。儒家的伦理道德成为官员必备的品德,通过“科考”选拔升迁的各级官吏则顺理成章地在任职地承担起推行儒学的教化之责。

封建统治的核心要义即“治民”、“民可载舟亦可覆舟”,为巩固封建统治,君主必须从思想上教化于民,包括政以体化、教以效化、民以风化。明代生祠在地方社会教化中通过“教以效化”,期冀宣扬国家的主流价值观“忠、孝、仁、义、礼、信”。

官府通过此后对被立生祠祠主的宣扬、表彰、纳入正史《循吏传》等方式联合地方共同实现教化。通过教化,使一切异端思想和行为,在萌生之初,就受到的道义上的压力,以此扼杀在摇篮之中。地方的人物祠祀正是昭示伦理、实现教化的重要手段,《祭统》开篇即提出“凡之人之道,莫急于礼。礼有五经,莫重于祭”。

中国古代地方上的人物祠祀对祠祀对象的选择有着一脉相承的历史共性与认知,即“循吏”传统。所以明王朝积极表彰循吏,这是儒家仁爱观和治政为民价值观的体现。同时也为官员树立了楷模,后世则形成了颂扬、纪念循吏惠政的传统。此后,与表彰循吏相关的建祠立碑、碑记撰写、留靴请留、遮留哭送等成为循吏与楷模的产物和表征。生祠作为地方人物祠祀体系的补充,也就理所当然的成为国家对地方进行德政教化的手段。

一般情况下,生祠祠主是地方百姓认可的循吏,符合中央树立在地方上的“循吏”典范。明王朝默认生祠存在于地方,是因为他想借用地方上生祠祠主的形象,利用惩恶扬善的方式,使继任官“见贤思齐”,继而达到感召和规劝继任地方官的效果与努力,也是中央向民众宣扬教化的大好时机。洪武元年(1368)六月,太祖派兵收复处州,此时“守土臣仗节死者甚众。

石抹宜孙守处州,其母与弟厚孙先为明兵所获,令为书招之不听。比克处,宜孙战败,走建宁,收集士卒,欲复处州。”太祖感慨石抹宜孙对元之忠,对其“死事遣使祭之,复处州民所立生祠。”太祖复立石抹宜孙生祠,表明了明代对生祠的官方态度。

太祖嘉其忠复立其处州生祠,亦是对当时社会“官方主流价值观”“忠孝”的一种宣扬。太祖初定天下,亟需各方将领的赤胆忠心,以此确保王朝内部、外部的稳定。这既是太祖需要的“忠心”,也是太祖向各方将领宣扬的“忠心”,通过对这种忠心的表彰、嘉奖,以此来传播官方倡导的主流价值观。

许铭于正德辛巳持节兰州,当时李隆在肃州贪忍不法,许公一到任即绳法其左右,但李隆并未悔改。许公准备上奏弹劾,奈何被李隆知晓,隆惧,“以是冬十二月二日,假乱兵戗公于会议厅”。此举激起民愤,“隆因放兵掠府库、居民,积累矩万,悉赂权贵。为掩覆计,复妄疏公以深刻致变,飞语流言,遍于朝野。讽其下为立生祠,以诳惑远迩”。

在这般舆论压力之下,上命地方抚臣、廷尉、台察藩臬诸有司查明实情。于是尸隆、淮于市,逮其党与,悉戮之。而李隆部下为讨好李隆所建的生祠之后成为了许公的祠堂,“隆不宜有祠,请改以祠公”,且各专捐俸出徒,撤故祠而新之,中肖公像,财不费而民不劳也。地方所建生祠已然异化,逐渐成为一种官场之间的红利,之前生祠被赋予的循吏象征已然不存。

可以看到,生祠碑记在彰显良吏善政的同时,也在向人们诉说恶吏的恶政,正是因为前任官吏未能造福地方民众,所以当现任官员造福一方时,地方民众就大为感恩。而恶吏的恶政在地方生祠信仰中主要包括两方面的内容,其一是治理地方的措施有害于民,其二则是不作为,也会被称为恶政。

生祠记、碑记等通过对善吏、恶吏之间的强烈对比更能使善者永远被人怀念感恩,恶者永远被人唾弃。地方社会、民众、知识精英亦通过这种褒善贬恶的方式告诫后世官员,如果施行善政,会被铭记,反之亦然。同时,他们也在用同样的方式向官方诉说墨吏在地方社会的种种恶行,他们与明王朝倡导的主流价值观不符,希望能够惩处这些墨吏。

帖木儿帝国曾经派20万大军远征明朝,如果真能相遇明朝能打赢吗?

我要新鲜事2023-04-17 18:29:280000除明朝外,为什么定都南京都是清一色短命政权?和风水无关

南京是中国历史上最重要的城市之一,它曾经是六个王朝和多个割据政权的都城,见证了中国历史上许多重大事件。那么,在中国历史上有哪些政权曾经选择了南京作为他们的都城呢?他们为什么选择南京呢?这些问题值得我们探讨。首先,我们要回到三国时期,当时中国分裂为魏、蜀、吴三个国家。其中吴国的君主孙权,在229年称帝后,将他的都城从湖北鄂州迁到了江苏南京。我要新鲜事2023-10-31 20:04:5600001955年,周恩来在云南见到张若名:多年不见,愿意回北京工作吗?

1955年的某日,周恩来总理和陈毅元帅率领代表团出访万隆会议。途径云南的时候,他想到自己有一个许久未见的老友张若名在云南大学工作!随后,经过校方的安排周总理和陈老总一道来到了这位老友的家中,老友见面不免要寒暄一番。总理问张若名:“你想回北京工作吗?”张若名听见总理的问题后陷入一阵沉思,随后便婉拒了老友的好意!我要新鲜事2023-05-23 21:27:160002三国第一猛将的吕布 到底有多么好色(好色英雄)

吕布和自己领导以及下属的女人都有过男女关系。在历史长河当中,我们几乎没有听说过哪个男人是不好色的,越是知名的人物好像越是好色,比如说在三国时期最著名的猛将吕布,他的好色是人尽皆知的。他为了能够和貂蝉在一起,也做了很多的努力,不过吕布并非是那么纯爱的人,并且吕布也是一个相当好色的英雄人物。好色的吕布我要新鲜事2023-11-30 21:33:010000凯撒是罗马帝国第一位皇帝吗:凯撒未称帝(屋大维是第一位)

凯撒并不是罗马帝国第一位皇帝,罗马帝国第一位皇帝是屋大维,屋大维也是罗马帝国的建国者。凯撒之所以被人们称为凯撒大帝,是由于其在罗马帝国建国之前掌握着至高无上的权力。彼时的罗马帝国并没有完整的君主制度,因此凯撒并没有称帝。但是从其实际掌握的权力来看,凯撒实际上已经拥有了帝王的地位置,只是没有称帝这一形式而已,其地位非常高。一、屋大维建立罗马帝国我要新鲜事2023-05-12 01:54:350002